はじめに

レビー小体型認知症は、昨今、その患者数を増やしてきている認知症の一種です。

その症状は多岐にわたり、人によって大きく異なります。

この記事では、レビー小体型認知症の高齢者における原因、特徴的な症状、そして有効な治療法について、わかりやすく解説していきます。

レビー小体型認知症とは?

レビー小体型認知症は、脳に「レビー小体」と呼ばれる異常なタンパク質が蓄積することで、神経細胞がダメージを受け、様々な症状が現れる病気です。

認知症の種類と特徴

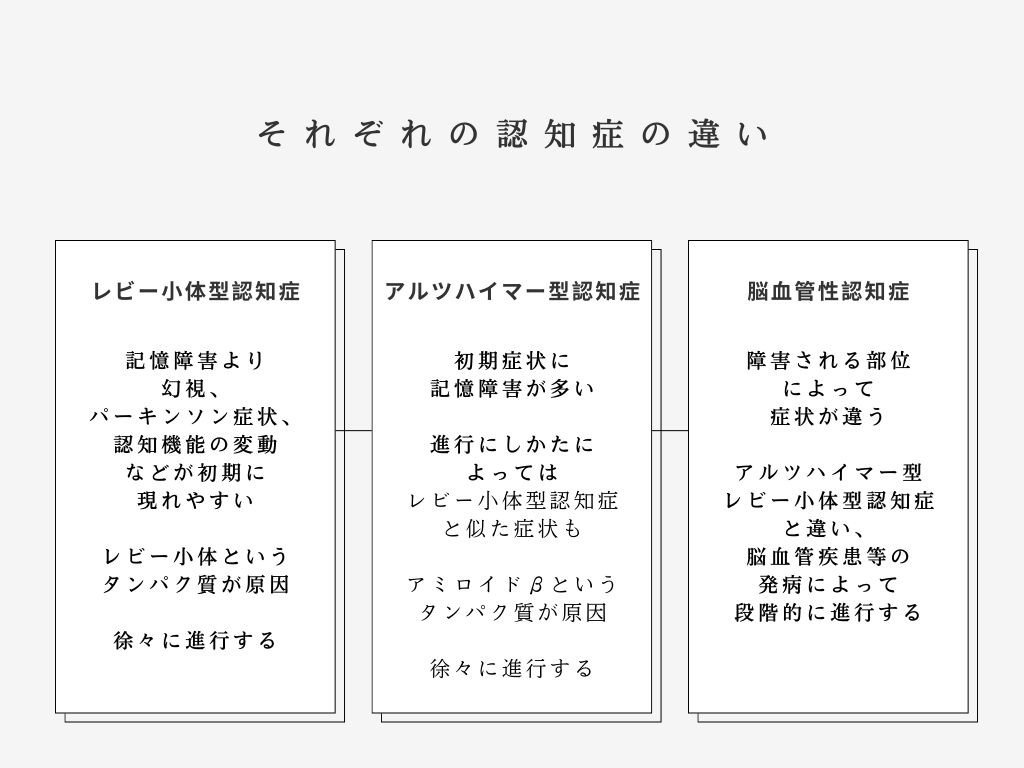

認知症には、レビー小体型認知症を含めていくつかの種類があり、それぞれ原因や症状が異なります。

アルツハイマー型認知症との違い

レビー小体型認知症とアルツハイマー型認知症は、どちらも代表的な認知症ですが、症状や経過に違いがあります。

アルツハイマー型認知症では、記憶障害が初期の段階から目立ちます。

一方レビー小体型認知症では、記憶障害よりも、幻視やパーキンソン症状、認知機能の変動などが初期に現れることが多いです。

ただし、両者の進行具合や、障害される脳部位によっては似た症状が現れる可能性もあります。

血管性認知症との違い

血管性認知症は、脳梗塞などが原因で脳血管が詰まったり破れたりすることで、脳細胞がダメージを受けて起こる認知症です。

レビー小体型認知症はアルツハイマー型認知症と同様、脳の変性疾患(萎縮など脳の状態変化によって認知機能が低下する病気)であり、徐々に病状が進行していきます。

対して血管性認知症は、比較的急に症状が現れることが多く、段階的(脳梗塞が起こる度など)に悪化していくのが特徴です。

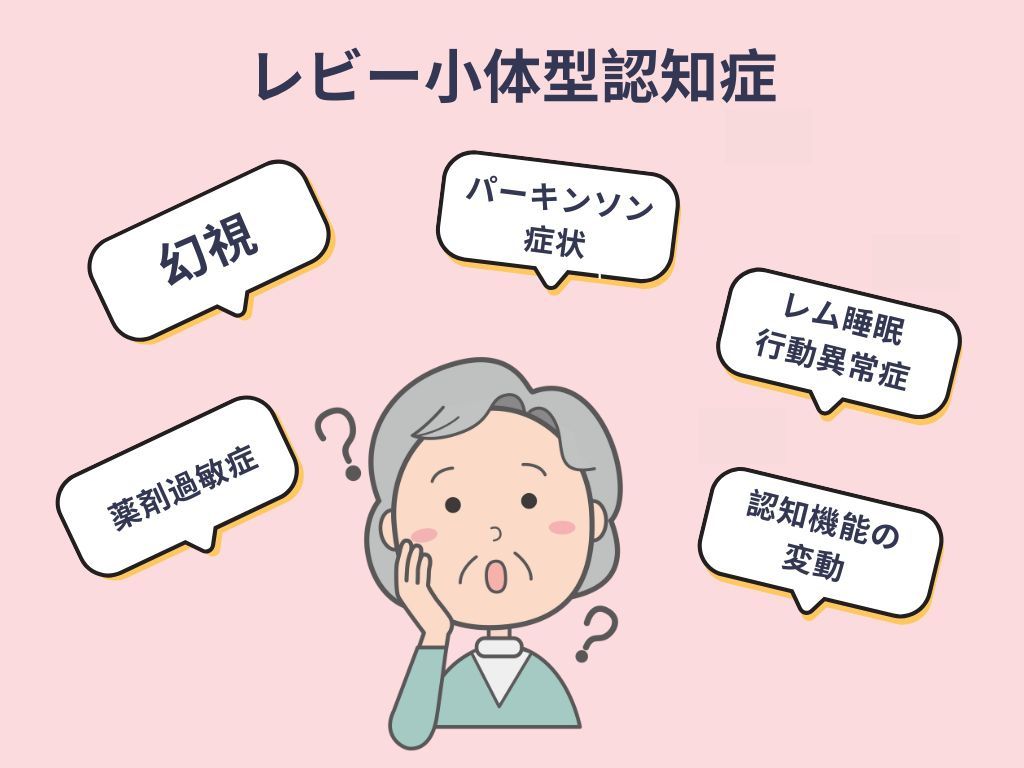

レビー小体型認知症の特徴的な症状

レビー小体型認知症には、以下のような特徴的な症状が見られます。

幻視

レビー小体型認知症では、実際にはないものが見える「幻視」がよく見られます。

認知症の進行具合にもよりますが、人によっては「これは幻だ」と自分で理解できる場合があります。

しかし、理解していてもなお、はっきりと幻が見えています。

私が関わった中で、車いすに座ったまま、足元の何かを拾うような素振りをしており、声をかけると、その手を差し出して「このゴミ捨てといて」と手渡そうとする方がいまいた。

この方は幻視を自覚してはいませんでしたが、足に糸のようなゴミが絡みついているのが見え、触れる感触がなくても手に触れているのです。

それだけはっきりと見えるのが幻視です。

これは、脳の視覚に関わっている後頭葉の機能が低下することで起こると考えられています。

パーキンソン症状

パーキンソン病と同じように、体の動きが遅くなったり、筋肉が硬くなったり、手足が震えたりする症状が現れます。

歩行のリズムや動作の流れが悪くなり、転倒しやすくなります。

また、箸で食事をしたり、ボタンをはずしたりなどの細かい作業ができなくなることもあります。

同様の症状が見られるパーキンソン病もありますので、それぞれの違いも確認しておきましょう。

レビー小体型認知症におけるパーキンソン症状

- 認知症の症状とパーキンソン症状がほぼ同時に出現、または、認知症発症の1年以内にパーキンソン症状が現れることが多いです。

- パーキンソン症状は比較的軽度で、手足の震えよりも、体の動きが遅くなる、動作がぎこちなくなる、歩行が不安定になるといった症状が目立ちます。

- 姿勢反射障害(転びそうな時にとっさに踏ん張れないなど)が起きやすく、転倒のリスクが高い。

自律神経症状 (便秘、起立性低血圧、排尿障害など)を伴うことが多いです。

- 運動症状が先行するのが特徴で、認知症の症状が現れるのは、運動症状が出てから数年後、あるいは10年以上経ってからである場合が多く、これを「認知症を伴うパーキンソン病」と言います。

- パーキンソン症状が比較的重度で、手足の震え、筋肉のこわばり、動作の緩慢さなどが顕著に現れます。

- 顔面の表情が乏しくなる仮面様顔貌と呼ばれる症状が見られることがあります。

レビー小体型認知症とパーキンソン病の鑑別は、必ずしも容易ではありません。

特に初期段階では、症状が似ているため、診断が難しい場合があります。

現状では、極端に言うと、

・認知症が先であればレビー小体型認知症

・パーキンソン症状が先であればパーキンソン病

と診断される場合が多いです。

薬剤過敏症

レビー小体型認知症の方は、一般的に使用される薬剤に対して過敏に反応することがあります。

これは、脳内の神経伝達物質のバランスが崩れやすいためだと考えられています。

例えば、抗精神病薬やパーキンソン病治療薬など、通常量では問題ない薬剤でも、レビー小体型認知症の方では、強い副作用が現れたり、症状が悪化したりすることがあります。

具体的には、傾眠、意識障害、パーキンソン症状の悪化、自律神経症状の悪化などが挙げられます。

薬剤過敏性による症状は、薬剤の種類や量、個人の体質によって異なります。

そのため、レビー小体型認知症の方への薬剤投与は、少量から開始し、慎重に経過観察を行う必要があります。

認知機能の変動

日によって、あるいは時間帯によって、注意力や集中力、判断力などの認知機能が大きく変化することがあります。

これは、脳内の神経伝達物質のバランスが不安定であることや、自律神経機能の障害などが影響していると考えられています。

薬剤過敏性と認知機能の変動は、互いに影響し合うことがあります。

例えば、薬剤の副作用によって認知機能が低下したり、逆に認知機能の変動によって薬剤の効果が不安定になったりすることがあります。

レム睡眠行動異常症

睡眠中に夢の内容に合わせて体を動かしたり、大声を出したりする「レム睡眠行動異常症」を伴うことがあります。

人はレム睡眠中に夢を見ており、レビー小体型認知症の場合、夢のままの行動をとってしまいます。

健康な人でも、寝言や体を動かすことはあるかもしれませんが、有り体に言えば、それが病的に発生している状態です。

レビー小体型認知症ではパーキンソン症状が見られる場合がありますが、そのため筋肉が緊張状態にあります。

通常、寝言や体動が病的にならないのは、寝ている間は筋肉が弛緩しているためであって、パーキンソン症状によって筋肉が緊張していると、夢の中の行動をダイレクトに反映してしまいます。

だから睡眠中に、大声をあげたり激しく手足を動かすという症状が現れるのです。

ただし、「レビー小体型認知症になるとレム睡眠行動異常症が出る…」という認識は少し違います。

レビー小体型認知症が発症する数年前から見られるという、 前兆としての症状なのです。

なので、はげしい寝言や寝相が頻繁に見られたら、いずれレビー小体型認知症を発症する可能性があるので、早めに専門医に相談した方がいいでしょう。

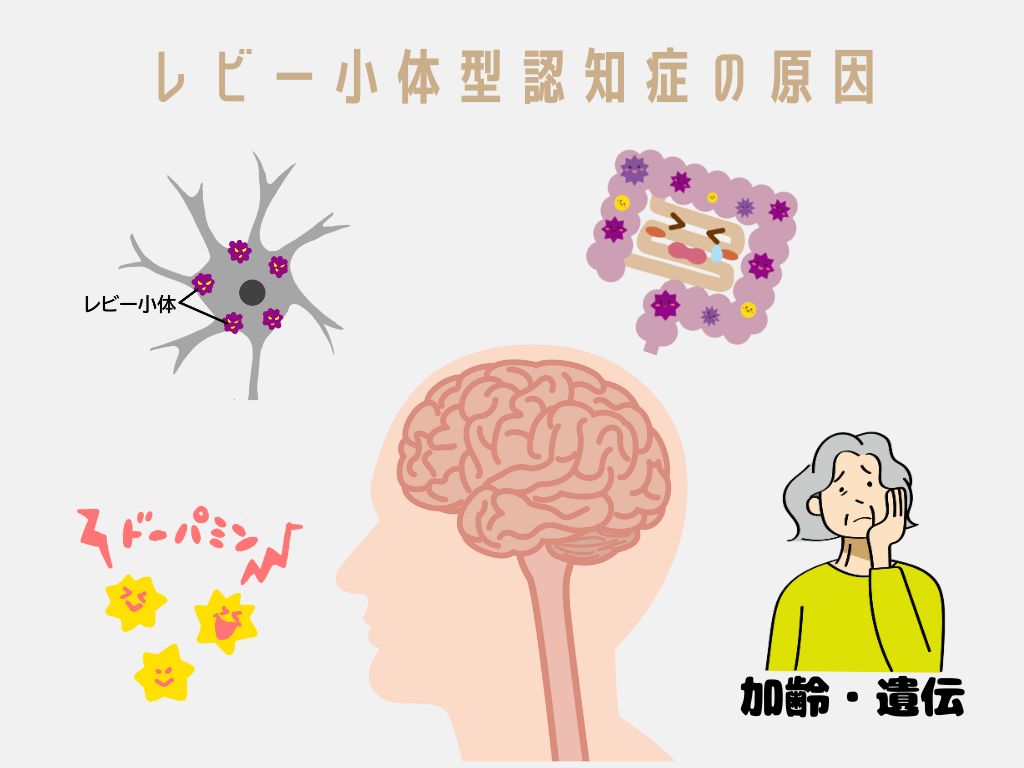

高齢者のレビー小体型認知症の原因

高齢者にレビー小体型認知症が多いのは、加齢に伴う脳の変化が大きく関わっています。

レビー小体の蓄積

レビー小体型認知症は、脳内にレビー小体が蓄積する事でレビー小体病を発病し、認知症状などが発症すると考えられています。

レビー小体とは、αシヌクレインという特殊なたんぱく質の塊です。

レビー小体が蓄積する部位によって、現れる症状が異なります。

- 脳幹: パーキンソン症状(手足の震え、筋肉のこわばり、動作の緩慢さなど)

- 大脳皮質: 認知症の症状(記憶障害、注意力の低下、判断力の低下、幻視など)

- 自律神経系: 自律神経症状(便秘、起立性低血圧、排尿障害など)

レビー小体型認知症のパーキンソン症状とパーキンソン病の違いについて先述しましたが、それで言うと、レビー小体が原因で脳幹に先に障害されればパーキンソン病で、大脳皮質から障害されればレビー小体型認知症ということになります。

※確定的な話ではありません

従来、レビー小体は脳で発生すると考えられていましたが、近年、腸管から発生するという仮説が注目されています。

この仮説は、Braak仮説を基に提唱されました。

Braak仮説とは、パーキンソン病におけるレビー小体の蓄積が、脳幹から始まり、徐々に大脳皮質へと広がっていくというものです。

そして、近年、パーキンソン病の患者さんでは、発症前から便秘などの消化器症状が見られることが多いことから、腸管神経系にレビー小体が最初に現れ、それが迷走神経を介して脳へと流れていくという「腸管起源説」が提唱されました。

腸管起源説を支持する研究

- パーキンソン病患者の腸管神経系にレビー小体が認められる

- 腸内細菌叢の異常とパーキンソン病の発症との関連

- 迷走神経を切断することで、パーキンソン病の発症リスクが低下するという動物実験の結果

腸管起源説が正しいとすれば、腸内環境を改善することで、パーキンソン病やレビー小体型認知症の予防や治療につながる可能性があります。

現在、腸内細菌叢とレビー小体型認知症の関係について、多くの研究が行われています。

脳内の神経伝達物質の減少

加齢により、脳内の神経伝達物質であるドーパミンやアセチルコリンなどが減少することで、レビー小体型認知症の症状が現れやすくなります。

神経伝達物質とは、神経細胞間で情報を伝達する物質です。

脳には様々な種類の神経伝達物質が存在し、それぞれが重要な役割を担っています。

ドーパミン

ドーパミンは、運動機能や意欲、快感などに関係する神経伝達物質です。

ドーパミンの減少は、パーキンソン症状(動作緩慢、筋固縮、振戦など)や意欲低下、抑うつ、無関心などを引き起こします。

アセチルコリン

アセチルコリンは、記憶や学習、注意力などに関係する神経伝達物質です。

アセチルコリンが減少すると、記憶障害や注意力の低下、判断力の低下などの症状が現れます。

その他の神経伝達物質

ドーパミンとアセチルコリン以外にも、ノルアドレナリンやセロトニンなどの神経伝達物質の減少も、レビー小体型認知症の症状に影響を与えている可能性があります。

- ノルアドレナリン:

注意力、覚醒、意欲、不安などに関係しています。

ノルアドレナリンの減少は、日中の眠気、注意力の低下、意欲低下、抑うつなどを引き起こす可能性があります。 - セロトニン:

精神安定、睡眠、食欲、体温調節などに関係しています。

セロトニンの減少は、不安、抑うつ、不眠、食欲不振などを引き起こす可能性があります。

加齢による脳の変化

加齢に伴い、脳の神経細胞が減少し、脳の萎縮が起こります。

加齢による脳の萎縮は正常な老化現象ですが、特に、レビー小体型認知症では、記憶や情報処理に関係する側頭葉や後頭葉の萎縮が目立つ傾向があります。

遺伝的要因

レビー小体型認知症の発症には、遺伝的な要因も関与していると考えられています。

家族性レビー小体型認知症

家族性レビー小体型認知症は、遺伝子の変異が原因で発症する、比較的まれなタイプのレビー小体型認知症です。

いくつかの遺伝子が家族性レビー小体型認知症の原因遺伝子として特定されています。

- GBA遺伝子:

グルコセレブロシダーゼという酵素を作る遺伝子です。

この遺伝子の変異は、グルコセレブロシダーゼの活性を低下させ、α-シヌクレインの分解を阻害することで、レビー小体の形成を促進すると考えられています。 - SNCA遺伝子:

α-シヌクレインを作る遺伝子です。

この遺伝子の変異は、α-シヌクレインの異常な蓄積を引き起こし、レビー小体の形成を促進すると考えられています。

レビー小体型認知症のリスク遺伝子

家族性レビー小体型認知症のように、直接的に発症を引き起こす遺伝子ではありませんが、レビー小体型認知症の発症リスクを高める遺伝子も複数発見されています。

- APOE遺伝子:

アポリポ蛋白Eというタンパク質を作る遺伝子で、アルツハイマー病の発症リスクを高める要因としても注目されています。

APOE遺伝子には、E2、E3、E4の3つの型があり、E4型を持つ人は、レビー小体型認知症を含む認知症のリスクが高いことが知られています。 - MFSD3遺伝子:

細胞膜に存在するタンパク質を作る遺伝子です。

日本人を対象とした研究で、この遺伝子の変異がレビー小体型認知症のリスクを高めることが報告されています。 - MRPL43遺伝子:

ミトコンドリアの機能に関わる遺伝子です。

日本人を対象とした研究で、この遺伝子の変異がレビー小体型認知症のリスクを高めることが報告されています。

遺伝的要因と環境要因の相互作用

レビー小体型認知症の発症には、遺伝的要因だけでなく、環境要因も関わっていると考えられています。

例えば、頭部外傷、農薬への曝露、特定の薬剤の使用などが、レビー小体型認知症のリスクを高める可能性が指摘されています。

遺伝的要因と環境要因がどのように相互作用してレビー小体型認知症を発症するのか、詳しいメカニズムはまだ解明されていません。

ですが、これらの要因から察するに、レビー小体はアミロイドβと同様に、本来は体や脳に起こった異常に対する防御反応である可能性が考えられます。

レビー小体型認知症の診断

レビー小体型認知症の診断は、問診、認知機能検査、画像検査などによって行われます。

レビー小体型認知症の診断は、その症状が多岐にわたり、他の神経疾患との鑑別が難しい場合もあるため、慎重に進める必要があります。

- 問診:

医師が患者さんやご家族から、症状や経過について詳しく話を聞きます。 - 認知機能検査:

記憶力や注意力、判断力などを調べる検査を行います。 - 画像検査:

MRI検査: 脳の構造を詳しく調べる検査です。

SPECT検査: 脳の血流や神経伝達物質の働きを調べる検査です。

PET検査: 脳の代謝やタンパク質の蓄積などを調べる検査です。 - 神経学的診察: パーキンソン症状や姿勢反射、自律神経症状などの有無を調べます。

- 血液検査: 他の疾患との鑑別や、認知症の原因となる可能性のある疾患を調べます。

- 脳波検査: レム睡眠行動異常症の診断や、他の神経疾患との鑑別に役立ちます。

レビー小体型認知症と、アルツハイマー型認知症など他の認知症を比較すると、代表的な症状が違うため、鑑別しやすいのではないかという意見もあります。

しかし、他の認知症も、進行具合や、脳のどこが障害されたかによって現れる症状が違うため、簡単な検査だけで確定診断は下せないのです。

このことからも、早期発見の重要性がよくわかると思います。

レビー小体型認知症の治療法

レビー小体型認知症の治療は、薬物療法と非薬物療法を組み合わせることで、症状の改善や進行の抑制を目指します。

薬物療法

認知症治療薬、パーキンソン症状治療薬、幻視治療薬、睡眠障害治療薬など、症状に合わせて薬が処方されます。

認知症治療薬

記憶障害や注意力の低下などの症状を改善する薬です。

アルツハイマー型認知症を対象にした薬ですが、レビー小体型認知症にも効果があるとされています。

- コリンエステラーゼ阻害薬:

ドネペジル、リバスチグミン、ガランタミンなど。

脳内のアセチルコリンの分解を抑えることで、認知機能(記憶力、注意力、判断力など)の改善を図ります。 - NMDA受容体拮抗薬:

メマンチンなど。

神経細胞の興奮を抑え、神経細胞死を抑制することで、認知機能の低下を抑制する効果が期待されます。

パーキンソン症状治療薬

体の動きをスムーズにする薬です。

- レボドパ:

ドーパミンを補うことで、パーキンソン症状(動作緩慢、筋固縮、振戦など)を改善します。

ただし、レビー小体型認知症では、レボドパによって幻視や妄想などの精神症状が悪化する可能性があるため、注意が必要です。 - ドパミンアゴニスト:

脳内のドーパミン受容体を刺激することで、パーキンソン症状を改善します。

レボドパに比べて精神症状の悪化リスクは低いですが、効果は弱い傾向があります。

幻視治療薬

幻視を抑える薬です。

- 非定型抗精神病薬:

クエチアピン、クロザピンなど。

幻視や妄想などの精神症状を改善しますが、レビー小体型認知症では、悪性症候群やパーキンソン症状の悪化などの副作用が出やすい傾向があるため、慎重に使用する必要があります。

睡眠障害治療薬

睡眠障害を改善する薬です。

- メラトニン受容体作動薬:

ラメルテオンなど。睡眠障害を改善します。 - 抗うつ薬:

トラゾドンなど。レム睡眠行動異常症の治療に有効な場合があります。

非薬物療法

認知リハビリテーションや生活習慣の改善、環境調整など、薬を使わない治療法です。

認知リハビリテーション

記憶力や注意力、判断力などの認知機能を維持・向上するためのトレーニングを行います。

- 記憶力向上のためのトレーニング:

単語の記憶、画像の記憶、エピソードの記憶など。 - 注意力・集中力向上のためのトレーニング:

数字の並び替え、間違い探し、計算問題など。 - 幻視への対応:

幻視を無視する、幻視の内容を書き出す、幻視と現実を区別する練習など。

生活習慣の改善

バランスの取れた食事、適度な運動、質の高い睡眠など、健康的な生活習慣を心がけることで、症状の進行を遅らせる・改善する効果が期待できます。

環境調整

住環境や生活環境を整えることで、安全で快適な生活を送れるように支援します。

- 照明を明るくする

- 段差をなくす

- 手すりを設置する

- 温度や湿度を適切に保つ

レビー小体型認知症の予防

レビー小体型認知症は、アルツハイマー型認知症に次いで多い認知症ですが、その発症原因はまだ完全には解明されていません。

しかし、近年、腸内環境とレビー小体型認知症の関連が注目されており、「腸管起源説」に基づいた予防法が期待されています。

腸管起源説に基づくと、腸内環境を改善することで、レビー小体型認知症の発症リスクを抑制できる可能性があるということになります。

具体的な方法としては、以下の点が挙げられます。

- 食生活の改善

- 食物繊維を豊富に摂取する:

野菜、果物、海藻、きのこなどを積極的に摂取することで、腸内細菌のバランスを整え、腸内環境を改善します。 - 発酵食品を摂取する:

ヨーグルト、納豆、味噌、漬物などの発酵食品には、善玉菌を増やす効果があります。 - バランスの取れた食事:

過剰な脂肪や糖分の摂取は、腸内環境を悪化させる可能性があります。

- 運動

適度な運動は、腸内細菌のバランスを整え、腸の蠕動運動を促進することで、便秘の予防にも効果的です。

とくにおすすめの運動は、有酸素運動を、軽く息が切れる程度に行うことです。

- ストレス軽減

ストレスは、腸内環境を悪化させる要因の一つです。

リラックスできる時間を取り入れたり、趣味を楽しんだりするなど、ストレスを軽減するよう心がけましょう。

- 睡眠

質の高い睡眠は、腸内環境の改善に繋がります。

睡眠不足や睡眠の質の低下は、腸内細菌のバランスを崩す可能性があります。

- 薬の服用

抗生物質などの薬剤は、腸内細菌のバランスを崩す可能性があります。

必要な場合は、医師に相談の上、服用しましょう。

- プロバイオティクス・プレバイオティクスの摂取

- プロバイオティクス:

善玉菌を含む食品やサプリメント。ヨーグルト、納豆、乳酸菌飲料など。 - プレバイオティクス:

善玉菌のエサとなる食品成分。オリゴ糖、食物繊維など。

これらの摂取は、腸内環境を改善する効果が期待できます。

その他

- 禁煙:

喫煙は、腸内環境を悪化させる可能性があります。 - 過度な飲酒を控える:

過度な飲酒は、腸内細菌のバランスを崩す可能性があります。

まとめ

レビー小体型認知症は、高齢者に多く見られる認知症の一つで、幻視やパーキンソン症状、認知機能の変動などを特徴とする進行性の神経疾患です。

その原因は、脳内にレビー小体と呼ばれる異常なタンパク質が蓄積することですが、近年では腸内環境との関連も指摘されており、腸管起源説も注目されています。

レビー小体型認知症は、患者さん本人だけでなく、家族にとっても大きな負担となる病気です。

しかし、医療従事者や地域の方々と連携し、支え合いながら、より良い生活を送ることは可能です。

ですが、もしかすると、治療がうまくいかず、日々症状に悩まされている方もいるかもしれません。

「どうしていいかわからない」「誰に相談しても現状が変わらない」とお悩みの方は、無料相談をお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。

- 主な原因: 脳に「レビー小体」という異常なたんぱく質が蓄積することで発症します。

- 三大特徴: 「リアルな幻視」「パーキンソン症状(手足の震え、動作のぎこちなさ)」「認知機能の変動(日や時間によって状態が変わる)」が特徴的な症状です。

- アルツハイマー型との違い: 初期に記憶障害が目立つアルツハイマー型に対し、レビー小体型は幻視やパーキンソン症状が先に現れる傾向があります。

- パーキンソン病との違い: 認知症状が先、またはほぼ同時にパーキンソン症状が現れるのがレビー小体型認知症です。運動症状が何年も先行する場合はパーキンソン病と診断されることが多いです。

- 重要な注意点(薬剤過敏性): 薬に過敏に反応し、副作用が強く出ることがあるため、少量からの慎重な服薬調整が必要です。

- 見逃せない前兆(レム睡眠行動異常症): 夢の内容に合わせて大声を出したり、手足を激しく動かしたりする症状は、発症の数年前から現れるサインの可能性があります。

- 治療の基本: 症状を和らげる薬物療法と、リハビリや生活環境を整える非薬物療法を組み合わせて行います。

- 期待される予防法: 近年、発症に腸内環境が関わる「腸管起源説」が注目されており、食生活の改善や適度な運動が予防につながる可能性があります。

レビー小体型認知症に関するQ&A

レビー小体型認知症について、多くの方が疑問に思うことをQ&A形式で解説します。

Q1. レビー小体型認知症の、最も特徴的な症状は何ですか?

A1. はい、特に特徴的なのは以下の3つの症状です。

- 幻視: そこにいない人が見える、虫がいるなど、非常にリアルな幻視が繰り返し現れます。ご本人にはっきりと見えているのが特徴です。

- パーキンソン症状: 動作が遅くなる、小刻みに歩く、筋肉がこわばる、手足が震えるといった症状が見られます。これにより転倒しやすくなります。

- 認知機能の変動: 日や時間帯によって、頭がはっきりしている時と、ぼーっとしている時の差が激しくなることがあります。

これらの症状は、レビー小体型認知症を他の認知症と見分ける上で重要な手がかりとなります。

Q2. アルツハイマー型認知症とは、どう違うのですか?

A2. 主な違いは、初期に現れる症状です。

- アルツハイマー型認知症: 「新しいことを覚えられない」「同じことを何度も聞く」といった記憶障害が初期から目立ちます。

- レビー小体型認知症: 記憶障害よりも、幻視やパーキンソン症状が初期に現れることが多いです。

ただし、病気が進行すると症状が似てくることもあります。

Q3. パーキンソン病と症状が似ていますが、違いは何ですか?

A3. 症状が現れる順番に大きな違いがあります。

- レビー小体型認知症: 認知機能の低下と、手足の震えなどのパーキンソン症状がほぼ同時期に始まるか、1年以内に起こります。

- パーキンソン病: まず手足の震えなどの運動症状が何年も先行し、その後で認知症の症状が現れます。

どちらの病気も原因は「レビー小体」ですが、脳のどこに最初に影響が出るかで診断が変わります。

Q4. 家族がレビー小体型認知症と診断されました。薬で気をつけることはありますか?

A4. はい、**「薬剤過敏性」**に最大限の注意が必要です。レビー小体型認知症の方は、特定の薬に対して非常に敏感で、ごく少量でも眠気が強くなったり、パーキンソン症状が悪化したりすることがあります。特に、風邪薬や精神安定剤などを使用する際は、必ず医師や薬剤師に「レビー小体型認知症であること」を伝えてください。自己判断での服薬は絶対に避けるべきです。

Q5. レビー小体型認知症に「前兆」のようなものはありますか?

A5. はい、**「レム睡眠行動異常症」**が重要な前兆として知られています。これは、睡眠中に夢を見ながら大声で叫んだり、隣の人を殴ったり蹴ったりと、体を激しく動かしてしまう症状です。この症状が、認知症が発症する数年前から見られることがあります。もし、ご家族にこのような症状が頻繁に見られる場合は、一度専門医に相談することをおすすめします。

Q6. レビー小体型認知症は治りますか?また、自分でできる予防法はありますか?

A6. 残念ながら、現時点でレビー小体型認知症を完治させる治療法はありません。しかし、薬物療法やリハビリテーションによって症状を和らげ、進行を緩やかにすることは可能です。

予防については、最近の研究で**腸内環境を整えること(腸活)**が発症リスクの低下につながる可能性が指摘されています。具体的には、以下のような生活習慣が推奨されます。

- 食物繊維や発酵食品(ヨーグルト、納豆など)を積極的に摂る

- ウォーキングなどの適度な運動を続ける

- 質の良い睡眠をとる

これらの健康的な生活習慣を心がけることが、予防への第一歩と考えられています。

認知症に関するお悩みは、公式LINEで無料相談受付中!

今なら、自宅でできる認知症改善メソッドが書かれた「認知症改善の教科書」をLINE登録者にプレゼントしています。 認知症の予防・改善にご興味のある方は、ぜひ友だち追加してください。

【こなーず公式LINE】

参考文献

- 厚生労働省 e-ヘルスネット「レビー小体型認知症」https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/alcohol/ya-036.html

- 国立長寿医療研究センター「レビー小体型認知症」https://www.tyojyu.or.jp/net/byouki/ninchishou/lewy.html

- 東京都健康長寿医療センター研究所「レビー小体型認知症」http://www.nmp.co.jp/public/reby/index.html

- 国立長寿医療研究センター「腸内細菌とレビー小体型認知症の関係についての調査を開始します」https://www.ncgg.go.jp/hospital/monowasure/news/20211013.html

- 名古屋大学「腸内細菌コリンセラ属やビフィズス菌がレビー小体型認知症の発症に関係することを発見」https://www.nagoya-u.ac.jp/researchinfo/result/2022/12/post-375.html

- 公立学校共済組合 関東中央病院「レビー小体型認知症」https://www.kanto-ctr-hsp.com/ill_story/201309_byouki.html

- なかまぁる「知っていますか?レビー小体型認知症 前触れとなる症状や薬剤過敏」https://nakamaaru.asahi.com/article/14974871