はじめに:もの忘れと認知症の関係

年齢を重ねると、以前よりもの忘れが多くなったと感じることはありませんか?

特に80代にもなると、その傾向が顕著になることがあります。

「あれ、鍵どこに置いたっけ?」「さっき何をしようとしていたんだっけ?」といった、日常的なもの忘れが増えてくるのは、自然な老化現象の一つと言えるでしょう。

むしろ、もっと若いうちからある…という方も少なくありません。

ただし、もの忘れの中には、認知症の初期症状である可能性も潜んでいます。

認知症は、早期に発見し、適切な対策を講じることで、進行を遅らせるどころか、症状を改善したりできる可能性があります。

「認知症になったらどうしよう…」と不安に感じる方もいるかもしれません。

しかし、諦める必要はありません!

この記事では、年齢に関係なく、もの忘れを防ぎ、認知症を予防・改善するための3つの習慣を紹介します。

80代の方でも、今日から無理なく実践できる内容です。

今日からできることを始めて、穏やかな生活を手に入れましょう。

認知症の種類ともの忘れの関係

認知症の種類と症状

認知症は、脳の神経細胞がダメージを受けることで、記憶力や思考力、判断力など様々な認知機能が低下する病気です。

ひとくちに認知症といっても、その種類や原因、症状は多岐にわたります。

代表的な認知症の種類としては、以下のようなものがあります。

- アルツハイマー型認知症:

脳にアミロイドβというタンパク質が蓄積し、神経細胞が壊れてしまうことで起こります。

記憶障害が目立つのが特徴で、初期には「昨日の夕食を思い出せない」「約束を忘れる」といった近時記憶の障害が現れ、進行すると昔の出来事も忘れてしまう場合があります。 - 血管性認知症:

脳梗塞や脳出血など、脳血管障害によって脳の細胞がダメージを受けることで起こります。

症状は障害を受けた脳の部位によって異なりますが、記憶障害に加えて、手足の麻痺や言語障害などが現れることもあります。 - レビー小体型認知症:

脳にレビー小体という異常なタンパク質が蓄積することで起こります。

幻視やパーキンソン症状(手足の震え、動作が緩慢になるなど)が現れるのが特徴で、記憶障害は比較的軽度な場合が多いです。

ただし、アルツハイマー型認知症と合併するケースがあり、それによって記憶障害が顕著に現れることもあります。 - 前頭側頭型認知症:

脳の前頭葉や側頭葉が萎縮することで起こります。

特徴的な症状として、社会的なマナーやルールを守れなくなる、周りの状況を理解することが難しくなる、同じ行動を繰り返す、感情のコントロールが難しくなるといった行動や人格の変化が見られます。

記憶障害は初期には目立たないことが多い点が、他の認知症とは異なります。

このように、認知症の種類によって症状は大きく異なります。

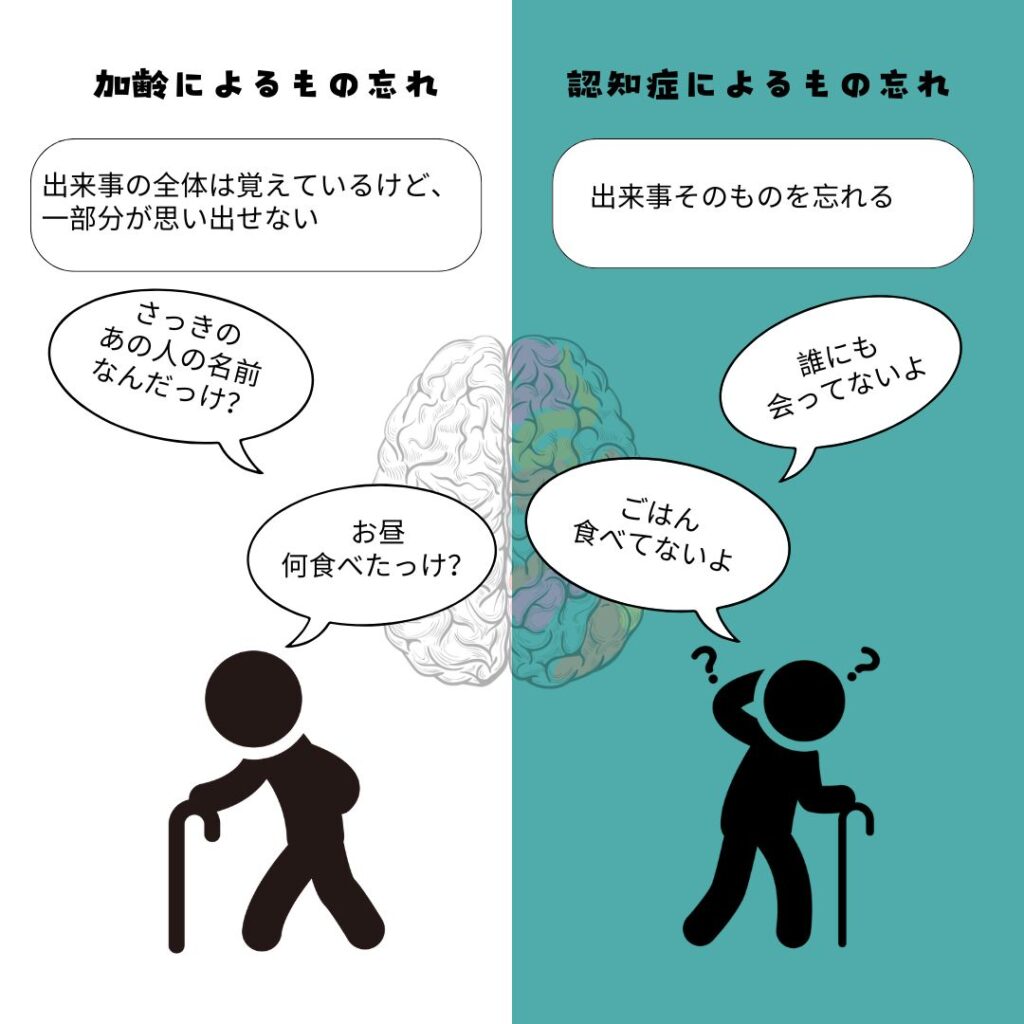

加齢と認知症によるもの忘れの違い

また、もの忘れは認知症の初期症状としてよく見られますが、加齢によるもの忘れとは区別する必要があります。

加齢によるもの忘れは、脳の老化によって情報処理能力が低下することで起こります。

例えば、「顔は思い浮かぶけど、名前が出てこない」「食事で何を食べたかを忘れる」といった経験は誰にでもありますよね。

出来事の全体は覚えているけど、一部分が思い出せない程度のもの忘れが、加齢によるものです。

一方、認知症によるもの忘れは、脳の神経細胞がダメージを受けることで、記憶そのものが失われてしまうことが特徴です。

例えば、「昨日友人と会ったことを全く覚えていない」「ついさっき食事をしたことを忘れている」といった場合は、認知症の疑いがあります。

つまり、加齢によるもの忘れの場合は「出来事の一部分を忘れる」のに対し、認知症によるもの忘れは「出来事全てを忘れる」という点が大きな違いです。

もの忘れを予防・改善する3つの習慣

もの忘れ予防には、生活習慣の改善が重要です。

厚生労働省の報告によると、アルツハイマー型認知症の発症には、生活習慣の問題が危険因子の一つとして挙げられています。

加齢によるもの忘れは自然な現象ですが、生活習慣によっては、認知症と同様に脳の老化を早めてしまう可能性があります。

言い換えれば、認知症は、脳の老化が加速した結果とも言えるでしょう。

そもそも、脳の老化の進行にも個人差があります。

この個人差はどこから生まれるのでしょうか?

体質も影響しますが、その原因の多くが、生活習慣にあると考えられているのです。

だからこそ、今からでも生活習慣を見直していく必要があります。

『80歳を過ぎると、生活習慣を改善しても効果がないのでは?』と考える方もいるかもしれませんが、決してそんなことはありません。

ここでは、80代の方でも無理なく実践できる、効果的な3つの習慣を紹介します。

①食生活の改善

栄養バランスの良い食事

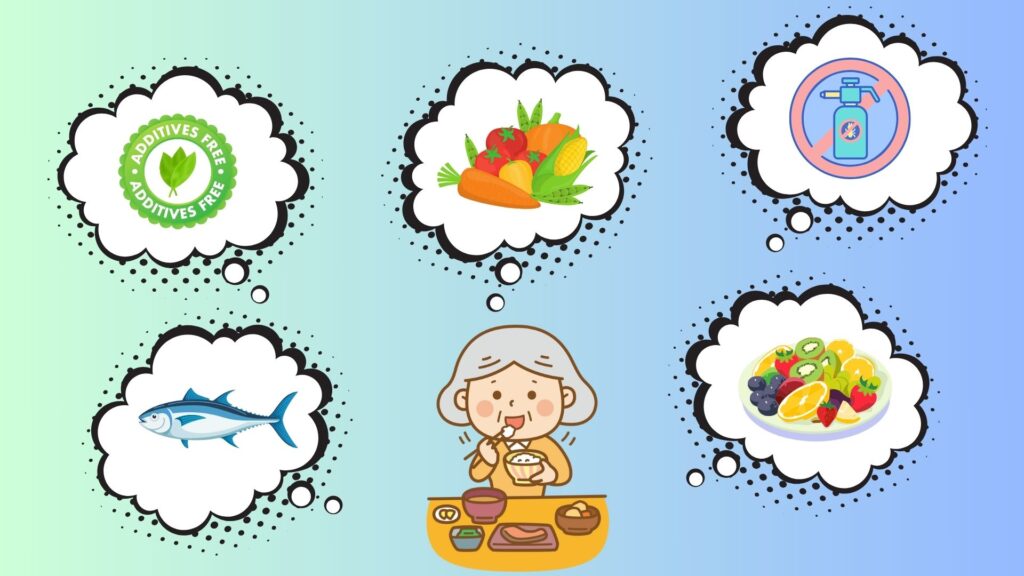

バランスの取れた食事を心がけることは、脳の健康を保ち、もの忘れ・認知症予防に繋がります。

脳の働きを活性化させるためには、様々な栄養素をバランス良く摂取することが大切です。

特に、抗酸化作用のある野菜や果物、DHA・EPAを多く含む魚などを積極的に摂り入れましょう。

ただし、「この食材が健康に良い!」などのフレーズを聞くと、ついその食材ばかり食べてしまいがちです。

気を付けていただきたいのは、健康に良いものだけを食べ続けて過剰摂取になると、かえって毒になる可能性があるということ。

また、その他の栄養が不足する事で、認知症のリスクが高くなるかもしれないということを念頭に置き、食生活の見直しを検討していただければと思います。

体に悪いものを断つ

言うまでもありませんが、私たちの体は、これまで食べてきたものでできています。

高血圧や糖尿病の原因のひとつが食生活であるのと同じように、脳の機能も、食べ物によって左右されるのです。

栄養バランスの良い食事が大事なのはそういうことですが、実は、ただ栄養面だけ見ていればいい…というわけでもありません。

私たちの食文化には、体に悪いものが当たり前のように根付いています。

その代表になるのが、「食品添加物」と「農薬」です。

これらは、厚生労働省や農林水産省によって管理されており、「人体に害はない」とされています。

しかし、長期間にわたって摂取し続けると、肝臓に負担がかかり、脳機能にも悪影響を及ぼす可能性が懸念されています。

食品添加物は、規定によりその成分表示が義務付けられているため、買い物をする時の目安にはなりますが、農薬の使用状況については、表示義務がないため、消費者が情報を得ることは難しいのが現状です。

しかし、スーパーに並んでいる、形が整っていて虫食いのない、美味しそうに見える野菜などは、農薬によって、虫も寄り付かないように作られたものがほとんどです。

私も虫が苦手なので、つい見た目を重視してしまいがちですが、もしかすると、そうして選んだ食材によって、私たちの体が、脳が、蝕まれている可能性があります。

食品添加物や農薬を完全に断ち切ることはほとんど無理かもしれません。

ですが、気になるもの忘れが出てきたら、一度、食べ物を見直してみてはいかがでしょうか。

②適度な運動

適度な運動は、脳の血流を促進し、認知機能の維持・向上に効果的です。

「毎日散歩していたのに、認知症になってしまった」という方もいるかもしれません。

では、運動は認知機能の維持に効果がないのでしょうか?

それは違います。

運動が脳に良い影響を与えることは、多くの研究で明らかになっています。

運動は、子供の学力向上や精神疾患の治療にも効果があることが実証されており、身体だけでなく、脳にも好影響をもたらします。

高齢者や認知症患者も例外ではありません。

運動を継続しているにもかかわらず認知症を発症してしまうケースには、以下の2つの要因が考えられます。

- 他の要因による影響:

認知症の発症には、遺伝的要因、生活習慣、環境など、様々な要因が関与しています。運動の効果がこれらの要因に打ち勝てなかった可能性も考えられます。 - 運動の仕方が適切ではない:

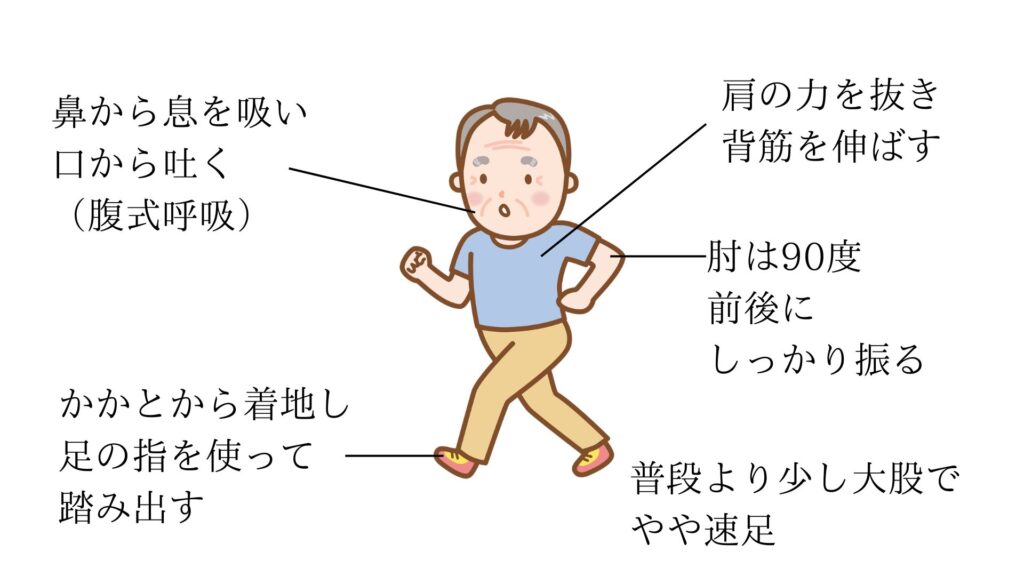

散歩ひとつとっても、効果的な歩き方というものがあります。

何もしないよりはよっぽどいいのですが、ただダラダラと歩くだけでは、運動の恩恵は受けにくい可能性があるのです。

コツは、大股気味、かつやや早歩きで、肩の力を抜いて背筋を伸ばし、肘を30度にしてしっかり振って歩くこと。

運動の効果を最大限に引き出すためには、正しい方法で行うことが重要です。

高齢者の方にとって、これらのポイントをすべて満たすことは難しいかもしれませんが、意識して実践することで、運動の効果を高めることができます。

効果的な歩き方については、以下の画像を参考にしてください。

③水分補給

水分不足と認知症の関係

体内の水分量が不足すると、認知機能の低下に繋がる可能性があります。

これは、水分不足によって以下のような影響が生じるためです。

- 血液がドロドロになり、脳に十分な血液が回りにくくなる

- 筋肉が固くなったり、筋肉量が減少することで動くことがおっくうになる

- 便秘がちになり、認知機能低下→便秘の悪化の悪循環になりやすい

さらに、水分不足はせん妄を引き起こす要因の一つとしても知られています。

普段から水分補給量が少ない方は、入院などのきっかけによってせん妄を引き起こしやすくなります。

せん妄は認知症とは違うものですが、認知症の方がせん妄を併発すると、介護の負担がさらに増大することが懸念されます。

一部の専門家は、「水を飲んでも、せん妄は治るが認知症は治らない」と言います。

これは、見方によっては正しい考えでしょう。

しかし、前述の通り、水分不足は脳機能の低下を招く要因の一つであることは明らかです。

脳の萎縮は、いくら水を飲んでも回復しませんが、脳の機能の一部を回復させる可能性があります。

適切な水分量を摂る生活を長期間続けていけば、個人差はありますが、ある程度、生活の自立度が回復する可能性はあります。

水分不足と認知症の関連性を考慮すると、『水分不足によって認知症のリスクが高まる』、『適切な水分補給によって認知症の症状が改善する可能性がある』と言えるでしょう。

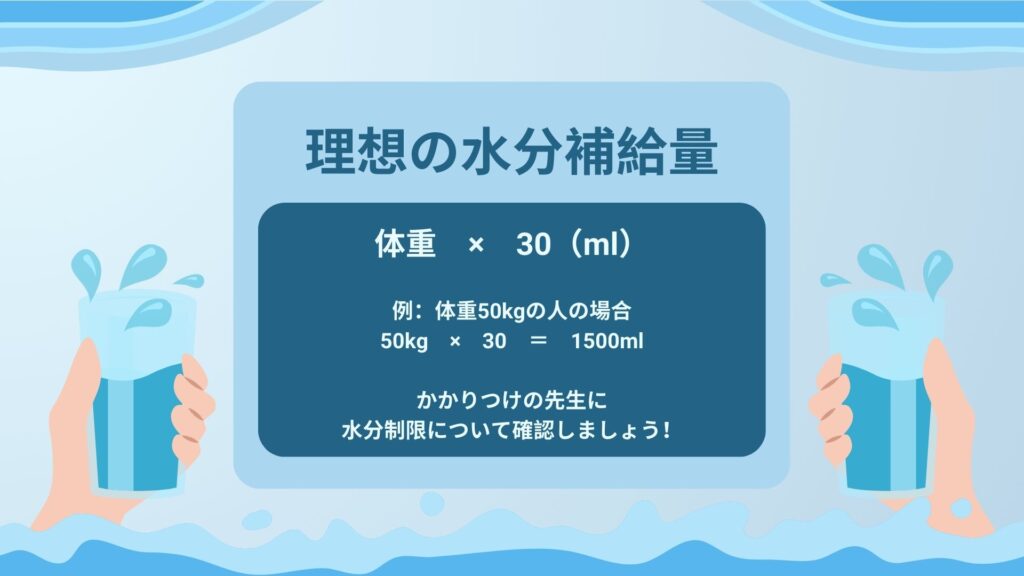

適切な水分量はどれくらい?

水分は生命維持に不可欠な要素です。

しかし、加齢に伴い、喉の渇きを感じにくくなるため、高齢者は水分不足に陥りやすい傾向があります。

高齢者ほど「かくれ脱水」が多く、本人も気づかないうちに脱水の一歩手前になっている可能性があります。

意外なことに、脱水のリスクが高いのは、夏だけではありません。

冬は、空気の乾燥によって、皮膚や粘膜などから水分が失われる「不感蒸泄(ふかんじょうせつ)」が増えるため、脱水のリスクが高くなるのです。

一般的に、理想的な水部補給量は、1日に1.5Lと言われています。

ですが、真に適切な水分量には個人差があります。

体格、持病などの関係から、人によっては1.5Lが逆に体に悪い場合もあるのです。

持病のある方は、主治医に適切な水分摂取量を相談し、水分制限が必要な場合は、指示に従ってください。

水分摂取量に制限がなければ、目安として「体重×30ml」の水分補給を目指しましょう。

体重50kgの人であれば、50kg×30ml=1500なので、1日1.5Lが目標量になります。

高齢者(特に認知症の方)は、食事以外での水分量が500ml以下である場合が多く、そんな方がいきなり1.5L飲むのは困難です。

短時間で大量に一気飲みすると、水分を体が吸収しきれず、飲んだ分が無駄になるかもしれません。

場合によっては水中毒などを起こす可能性もあります。

普段500mlしか飲んでいない人であれば、1ヶ月ごとに、1日コップ1杯分(100~200ml)ずつ増やし、半年ほどで1.5L飲めるようになることを目標にしてみてはいかがでしょうか。

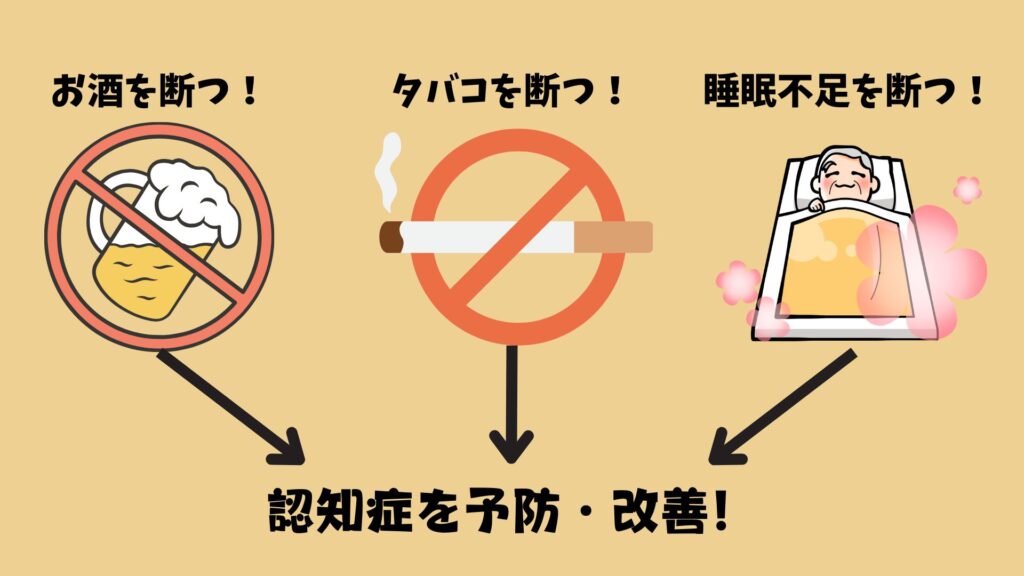

断つことでもの忘れを予防・改善できる3つの習慣

これまで、もの忘れを予防・改善する3つの習慣を紹介しましたが、逆に、ある習慣を断つことが、予防や改善につながる場合もあります。

①飲酒を断つ

飲酒と認知症の関係性については、多くの研究が行われています。

これは、アルコールが脳に与える影響と深く関わっています。

過度な飲酒は、高血圧や動脈硬化のリスクを高めるだけでなく、アルコールの分解にビタミンB1やB12などの重要な栄養素が消費されるため、脳の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。

これらのビタミンが欠乏すると、脳の栄養不足から認知機能が低下すると言われているのです。

一方で、少量の飲酒に関しては、認知症のリスクを高めるという明確な根拠は得られていません。

フィンランドなどで行われた研究では、少量の飲酒は、全く飲まない人や多量に飲酒する人と比較して、認知症のリスクが低いという結果も報告されています。

これを聞くと、適量の飲酒習慣はむしろ体にいいのではないかと思えますよね。

しかし、これらの結果を鵜呑みにするのは危険です。

フィンランドなどのヨーロッパ諸国では、日本人と比較してアルコール代謝能力が高い傾向にあるという報告があります。

これは、日本人にはアルコール分解酵素が少ない、あるいは全く持っていない人が一定数存在するためと考えられています。

個人差はありますが、多くの日本人はアルコールの影響を受けやすい体質であると言えるでしょう。

さらに、前述のフィンランドの研究は、日本人以外の集団を対象としたものである点にも注意が必要です。

たまに嗜む程度なら良いかもしれませんが、基本お酒は、「百薬の長」ではなく、「百害あって一利なし」と考えておいていた方がいいかもしれません。

②タバコを断つ

多くの研究において、喫煙は認知症、特にアルツハイマー型認知症と血管性認知症のリスクを高めることが示唆されています。

例えば、タバコには血管を収縮させる作用があり、高血圧や動脈硬化の原因になります。

高血圧や動脈硬化は、認知機能の低下を招くだけでなく、脳梗塞などを引き起こし、血管性認知症のリスクを高めます。

また、タバコには有害物質が含まれていることは、ご存知の通りです。

これらは体内に活性酸素や炎症を引き起こし、認知症のリスクを高めてしまいます。

肺炎を起こしてしまうと、体や脳に酸素が回りにくくなるため、認知症など様々な弊害を招くことになります。

その他にも、喫煙は歯周病のリスクを高めることが知られています。

口の健康と認知症は関連があると最新の研究でわかってきており、歯周病菌が血管内に侵入して脳に到達すると、炎症を起こして認知症が発症すると考えられているのです。

喫煙者は非喫煙者に比べて、認知症の発症リスクが約1.5~3倍高くなるという研究結果があります。

さらに、喫煙量が多い人や喫煙期間が長い人ほど、認知症のリスクが高いようです。

タバコを吸わないこと、すでに吸っている人でも、禁煙することで認知症のリスクを下げることにつながります。

すでに認知症で喫煙者であっても、禁煙することで症状悪化を防げる可能性を高めることができるので、禁煙を目指してみてはいかがでしょうか。

③睡眠不足を断つ

質の高い睡眠をしっかりとることは、認知症予防に大きく関わっていると考えられています。

逆に言うと、認知症の人は、日常的に睡眠の質が悪いということであり、質の良い睡眠をとるようにすることで、認知症状が改善する可能性があるのです。

睡眠不足が認知症のリスクを高めるメカニズムは次の通りです。

- 脳の老廃物の蓄積:

睡眠中、脳内でアミロイドβなどの老廃物が分解・排出されます。

睡眠不足になると、これがうまくいかず、脳に老廃物が蓄積しやすくなります。

アミロイドβはアルツハイマー型認知症の原因物質の一つとされており、蓄積すると神経細胞にダメージを与え、認知機能の低下を引き起こす可能性があります。 - 記憶の定着の阻害:

睡眠は、日中に得た情報を整理し、記憶を定着させるために重要な役割を果たします。

睡眠不足になると、記憶の整理や定着がうまくいかず、もの忘れや学習能力の低下に繋がることがあります。 - 脳の修復・休息:

脳の細胞は睡眠中に修復され、休息します。

睡眠不足が続くと、脳が十分に休息できず、ストレスホルモンが増加し、脳の炎症や神経細胞のダメージを引き起こす可能性があります。 - ホルモンバランスの乱れ:

睡眠不足は、成長ホルモンやコルチゾールなどのホルモンバランスを乱します。

これらのホルモンは、脳の機能や代謝に重要な役割を果たしており、バランスが崩れると認知機能の低下や認知症のリスクを高める可能性があります。

睡眠時間が短すぎる人や長すぎる人は、認知症のリスクが高くなるという研究結果があります。

短すぎる人の基準は4時間以下、長すぎる人の基準は10時間以上です。

「一晩動かず寝てるのに、認知症になったよ」という声も聞かれます。

ですが、じっと横になって目を閉じ、一見眠っているように見えても、ぐっすり眠れていない場合もあるのです。

その原因は、”睡眠時無呼吸症候群”などの睡眠障害です。

睡眠時無呼吸症候群とは、睡眠中に睡眠中に呼吸が止まる、または浅く弱くなる病気です。

1時間あたり5回以上無呼吸や低呼吸が起き、日中の眠気や怠さなどの症状を伴います。

この状態に心当たりがある場合は、医師に相談して適切に治療しましょう。

睡眠の質を高めるためのポイント

- 日光浴をしながら深呼吸

- 日中の内に適度な運動をする

- 寝る5~8時間前にカフェインを摂取しない

- 寝る2時間前から電気を薄暗く、または間接照明にする

- 昼寝は20分程度にする(30分以上昼寝すると、夜眠れなくなる可能性あり)

- 寝れない時は、いっそ起きて、読書や好きな音楽を聴くなどしてリラックス

まとめ

この記事では、もの忘れと認知症の関係、そして認知症の種類と症状について解説しました。

年齢を重ねてからのもの忘れは自然なことですが、生活習慣を見直すことで、脳の健康を保ち、認知症の予防や症状の改善が期待できます。

80代からでも決して遅くはありません。

今日からできることから始めて、穏やかで自分らしい毎日を送りましょう。

- もの忘れと認知症は違う: 「体験の一部」を忘れるのが加齢によるもの忘れ、「体験の全て」を忘れてしまうのが認知症のサインかもしれません。

- 始めるべき3つの良い習慣:

- バランスの良い食事: 野菜、果物、魚を積極的に摂り、偏食を避けましょう。食品添加物や農薬にも少し意識を向けてみることが大切です。

- 効果的な運動: ただ歩くだけでなく、「大股・早歩き」を意識すると脳の血流が促進されます。無理のない範囲で続けましょう。

- こまめな水分補給: 喉が渇いていなくても、1日1.5L(体重×30ml)を目安に少しずつ飲む習慣を。水分不足は認知機能低下の大きな原因です。

- 断つべき3つの悪い習慣:

- 過度な飲酒: アルコールは日本人の体質に合わないことも多く、脳の栄養素を奪います。「百薬の長」ではなく「百害あって一利なし」と心得ましょう。

- 喫煙: 喫煙は血管を傷つけ、脳への酸素供給を妨げ、認知症リスクを大幅に高めます。禁煙は、何歳からでも遅すぎることはありません。

- 睡眠不足: 質の良い睡眠は、脳の老廃物を掃除し記憶を定着させます。寝室の環境を整え、日中に光を浴びるなどして睡眠の質を高めましょう。

【Q&A】もの忘れ・認知症に関するよくあるご質問

Q1. 最近、昨日の食事や人の名前を忘れることが増えました。これは認知症の始まりでしょうか?

A1. もの忘れには、加齢による自然なものと、認知症の初期症状の可能性があります。

加齢によるもの忘れは、「夕食に何を食べたか思い出せないが、食事をしたこと自体は覚えている」というように、体験の一部を忘れるのが特徴です。

一方で、認知症によるもの忘れは、「食事をしたこと自体を忘れている」など、体験そのものを丸ごと忘れてしまう傾向があります。

ご自身のもの忘れがどちらのタイプに近いか観察し、もし体験全体を忘れるようなことが続く場合は、かかりつけ医や専門の医療機関に相談することをおすすめします。

Q2. 80歳を過ぎていますが、今から生活習慣を変えても認知症予防の効果はありますか?

A2. はい、何歳からでも効果は期待できます。

この記事でご紹介した「食事」「運動」「水分補給」といった基本的な生活習慣の改善は、脳の健康を保つために非常に重要です。80代からでも、脳の血流を良くしたり、脳に必要な栄養を届けたりすることで、認知機能の維持・向上に繋がります。

大切なのは「もう年だから」と諦めずに、ご自身のペースで無理なくできることから一つでも始めてみることです。

Q3. 認知症予防のために、特に効果的な食べ物はありますか?

A3. 特定の食品だけを食べるのではなく、栄養バランスの良い食事を心がけることが最も重要です。

特に、脳の健康に良いとされるのは、DHAやEPAを豊富に含む青魚(サバ、イワシなど)や、抗酸化作用のあるビタミンを多く含む緑黄色野菜や果物です。

注意点として、「体に良い」とされるものでも、そればかりを過剰に摂取するとかえって栄養バランスが崩れる可能性があります。様々な食材をまんべんなく楽しむことを意識してください。

Q4. 毎日散歩をしていますが、認知症の予防になりますか?

A4. はい、散歩は認知症予防に良い習慣です。しかし、歩き方を少し工夫するとさらに効果が高まります。

ただゆっくり歩くだけでなく、少し大股で、やや早歩きを意識してみてください。背筋を伸ばし、腕を軽く振ってリズミカルに歩くことで、全身の血流が良くなり、脳にもより多くの酸素や栄養が運ばれます。

無理のない範囲で、歩く「質」を少し意識してみましょう。

Q5. ぐっすり眠るにはどうしたら良いですか?睡眠の質を上げるコツを教えてください。

A5. 質の良い睡眠をとるためには、生活リズムを整えることが大切です。以下のポイントを試してみてください。

- 日中に太陽の光を浴びる: 特に午前中に光を浴びると体内時計が整い、夜の自然な眠りに繋がります。

- 適度な運動をする: 日中の運動は、心地よい疲労感を生み、深い眠りを助けます。

- 寝る前の過ごし方を工夫する: 就寝2時間前にはテレビやスマートフォンの強い光を避け、間接照明などでリラックスできる環境を作りましょう。

- 昼寝は短めに: 昼寝をする場合は、午後3時までに20分程度にすると、夜の睡眠に影響しにくいです。

もし、いびきがひどかったり、夜中に何度も呼吸が止まっていると家族に指摘されたりする場合は、「睡眠時無呼吸症候群」の可能性もありますので、医師に相談しましょう。

認知症に関するお悩みをお持ちのあなたへ

公式LINEで、認知症に関する無料相談を受け付けています。

LINE登録者限定で、自宅でできる認知症改善メソッドが書かれた「認知症改善の教科書」をプレゼント中!

今すぐLINE登録して、認知症を改善するための第一歩を踏み出しましょう!

【コナーズ公式LINE】