はじめに

「お母さん、その話、さっきも聞いたよ…」

喉まで出かかったその言葉を、今日もあなたはぐっと飲み込んだのではないでしょうか。

あるいは、つい強めの言葉で言ってしまっているかもしれませんね。

仕事から疲れて帰宅した後の、終わりの見えない同じ話の繰り返し。

優しい気持ちで接したいのに、ついイライラしてしまう自分に気づき、あとで深い罪悪感に苛まれる…。

ですが、どうか安心してください。

あなたが今感じている辛さや絶望は、決してあなたが冷たい人間だからでも、介護に向いていないからでもありません。

この記事では、9割の人が知らない認知症の親が同じ話を繰り返す本当の理由と、明日からあなたの心がふっと軽くなる具体的な対応法をお伝えします。

この記事を読み終える頃には、「なぜ?」という長年の疑問が「そうだったのか!」という納得に変わり、お母様との時間に、再び穏やかな光が差し込むはずです。

1.

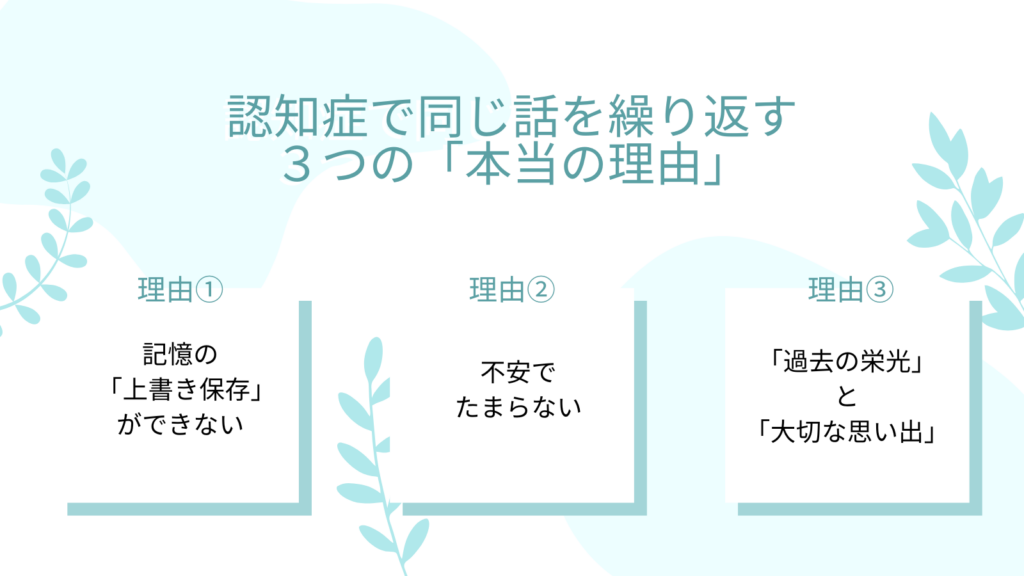

認知症の方が同じ話を何度も繰り返す行動には、ご本人の意思とは別の、切実な理由が隠されています。

その原因を知ることは、あなたのイライラを理解と優しさに変えるための、何よりも大切な第一歩となります。

1-1. 理由①:記憶の「上書き保存」ができない脳のメカニズム

まず知っておいていただきたいのは、脳の記憶の仕組みです。

私たちの脳は、新しい出来事を「短期記憶」として一時的に保管し、それを整理して「長期記憶」として定着させます。

パソコンで言えば、文書を作成して最後に「上書き保存」するようなものです。

しかし、認知症、特にアルツハイマー型認知症では、この「短期記憶」を司る海馬(かいば)という部分がダメージを受けやすいのです。

その結果、新しい情報や出来事を「保存」する機能がうまく働かなくなります。

つまり、お母様にとっては、数分前に話したこと自体が記憶に残っていないため、常に「初めて話す新鮮な話題」なのです。

決してあなたを困らせようとしているわけではなく、脳の機能的な問題が原因であることを、まずは理解してあげてください。

(参考:[国立長寿医療研究センター])

1-2. 理由②:「不安でたまらない」心を落ち着かせたいサイン

「ここはどこ?」

「私は何をすればいいの?」

記憶が曖昧になる世界は、ご本人にとって、まるで霧の中を一人で歩いているような、とてつもない不安感に満ちています。

その計り知れない不安から逃れるため、無意識に行っているのが「同じ話を繰り返す」ことなのです。

それは、自分が確実に覚えている、安心できる過去の思い出(例えば、楽しかった旅行の話や、昔の仕事の話など)を口にすることで、「自分はまだ大丈夫だ」と確認し、心を落ち着かせようとするための、いわば自己防衛のような行動です。

その言葉の裏には、「大丈夫だよ」「そばにいるよ」とあなたに言ってほしい、切実な心の叫びが隠されているのかもしれません。

1-3. 理由③:あなたに伝えたい「過去の栄光」と「大切な思い出」

ケアマネジャーとして、これまで100組を超えるご家族の介護に携わってきました。

その中で、認知症の方が同じ話を繰り返す場面に何度も立ち会いましたが、多くの場合、そのお話にはある共通点があることに気づいたのです。

それは、繰り返される話が単なる昔話ではなく、その方の人生で最も輝いていた「誇り」や、ご家族への「深い愛情」が詰まった、いわば「人生のハイライト」だということです。

例えば、以前担当していたある女性の利用者様は、ご主人のために毎日お弁当を作っていた話を何度もされました。

娘様は「もう何百回も聞いた話です」と少し疲れたご様子でしたが、その方にとってそれは、家族を支えた「主婦としての誇り」であり、「夫への愛情の証」そのものでした。

その話に私たちが「本当に美味しそうなお弁当ですね。旦那様、お幸せでしたね」と心から応じると、その方の表情はぱっと明るくなり、とても穏やかな時間を過ごすことができたのです。

ご家族にとっては聞き飽きた話でも、それはご本人が人生をかけて築き上げてきた大切な物語です。

その物語に耳を傾けることは、その方の尊厳を守り、人生そのものに敬意を払う、何よりのケアになるのです。

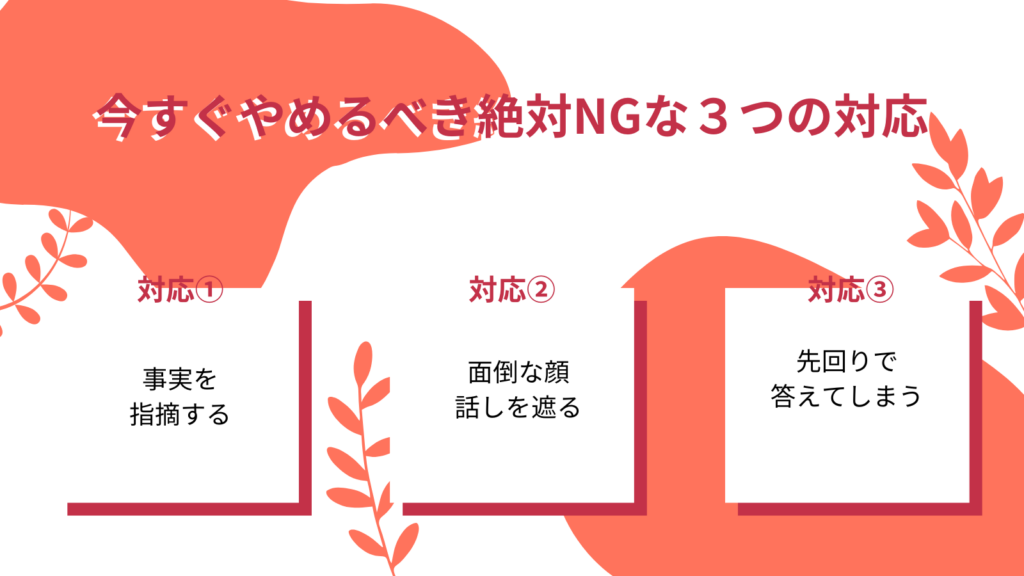

2. 実は症状を悪化させる!今すぐやめるべき絶対NGな3つの対応

良かれと思って、あるいは、ついカッとなって取ってしまった対応が、実はご家族の認知症の症状を悪化させ、同じ話を繰り返す頻度を増やしているとしたら…?

ここでは、私が過去にやってしまい、深く後悔したNG対応を3つご紹介します。

2-1. NG対応①:「さっきも聞いたよ」と事実を指摘する

これは最もやってしまいがちですが、最も避けるべき対応です。

先ほどお伝えした通り、ご本人に「話した」という記憶はありません。

そこで事実を指摘されると、「そんなはずはない」と混乱し、「この人は私の言うことを信じてくれない」とあなたへの不信感を抱いてしまいます。

たとえ事実を忘れても、「否定された」「恥をかかされた」というネガティブな感情だけは、心の奥に深く刻まれてしまいます。

この感情的な傷が、不安をさらに増大させ、結果として安心を求めてもっと同じ話を繰り返すという悪循環に陥るのです。

2-2. NG対応②:面倒な顔をしたり、話を遮ったりする

言葉にしなくても、私たちの「うんざりした表情」や「早く話を終わらせたい」という態度は、驚くほど相手に伝わります。

認知症の方は、記憶力は低下しても、人の感情を読み取る力はむしろ敏感になっていることさえあるのです。

あなたのその態度から、「自分は迷惑な存在なんだ」「この話はつまらないんだ」と感じ取ったご本人は、深く傷つき、心を閉ざしてしまいます。

コミュニケーションを諦めてしまうと、脳への刺激が減り、症状の進行を早めてしまう危険性すらあります。

2-3. NG対応③:質問を予測して「先回り」で答えてしまう

介護の現場に長年いると、経験からご利用者様が次に何を話すか、何を知りたいかがある程度分かることがあります。

特に、日々のコミュニケーションの中で「今日の夕飯は?」「お風呂の時間は?」といった決まった質問をされる方に対しては、つい「〇〇ですよ」と、言葉を遮るように答えてしまいがちです。

これは、会話をスムーズに進めたいという介護職としての優しさや、業務を効率化したいという思いからくる行動かもしれません。

しかし、私たち専門職が最も大切にすべき「利用者の主体性の尊重」という観点から見ると、この「先回りの対応」は非常に大きな問題をはらんでいます。

私たちが先回りして答えてしまうと、ご利用者様は「自分で考えて言葉にする」という貴重なリハビリの機会を失ってしまいます。

言葉を発することは、脳を活性化させ、思考力や表現力を維持するために不可欠なプロセスです。

それを私たちが奪ってしまうことは、ご本人の持つ力を無意識のうちに削いでしまうことに他なりません。

効率を優先するあまり、私たち専門職がご利用者様の「話す力」「考える力」を奪ってはならないのです。

そしてそれは、ご家庭であっても同じことと言えます。

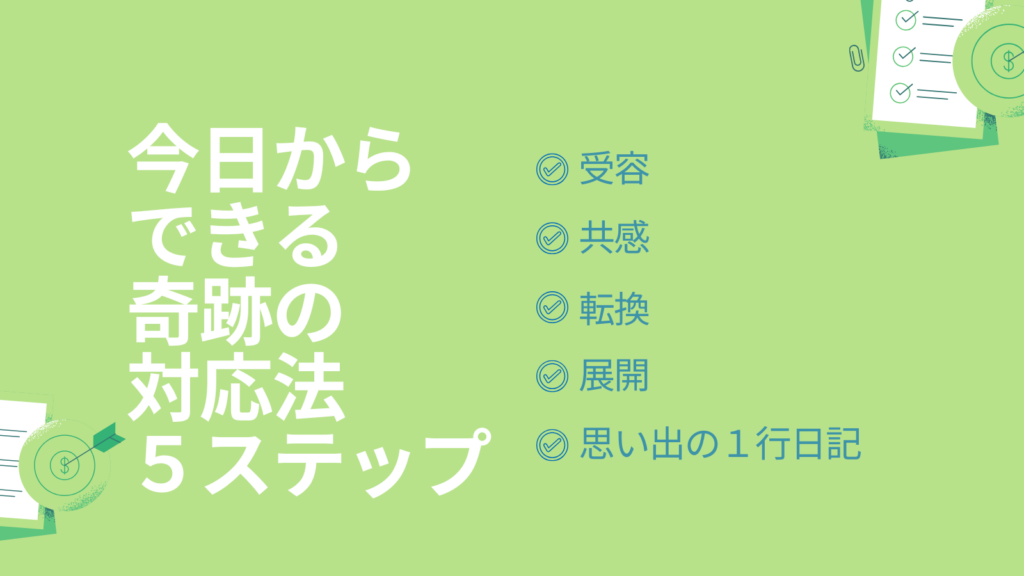

3. イライラが感謝に変わる|今日からできる奇跡の対応法5ステップ

では、認知症の親が同じ話を繰り返す時、具体的にどうすればいいのでしょうか。

大丈夫、難しいことは何もありません。

ここでは、私自身や私のメディアの読者さんが実践し、「驚くほど親が穏やかになった」と評判の5つのステップをご紹介します。

3-1. ステップ①:【受容】まずは2秒間、黙ってうなずく

「またか…」という気持ちが湧き上がってきたら、まず口を開く前に、心の中で「1、2」と数えながら、黙って深くうなずいてみてください。

たったこれだけで、あなた自身の気持ちをクールダウンさせる時間が生まれます。

そして、お母様にとっては、「ああ、この人は私の話を聞こうとしてくれている」という何よりの安心感につながります。

会話の質は、この最初の2秒間で決まると言っても過言ではありません。

3-2. ステップ②:【共感】「初めて聞いた」という表情で感情に寄り添う

次に、話の内容(事実)ではなく、話している時のご本人の「感情」に注目します。

楽しそうに話しているなら「まあ、楽しそう!よかったね」、少し寂しそうなら「そうだったの、それは寂しかったでしょう」と、鏡のように相手の感情を言葉にして返してあげましょう。

大切なのは、演技でもいいので「初めて聞きます」という新鮮なリアクションを心がけること。

「へぇ!」「それでそれで?」「すごい!」といった相槌は、最高のプレゼントになります。

事実はどうであれ、「自分の気持ちを分かってもらえた」という満足感が、心を穏やかにするのです。

3-3. ステップ③:【展開】「質問」で世界を少しだけ広げる

ただ聞くだけでなく、こちらから簡単な質問を投げかけることで、会話は驚くほど豊かになります。

例えば、昔の旅行の話なら「その時食べたもので、一番おいしかったのは何?」、子供の頃の話なら「その時のお洋服はどんな色だったの?」といった具合です。

これは、ご本人の残された記憶(長期記憶)を引き出す手助けにもなり、脳の良い刺激になります。

忘れていて答えられなくても全く問題ありません。

「そっか、忘れちゃったか。でも楽しかったのは伝わってくるよ」と笑顔で返せば、温かいコミュニケーションが生まれます。

3-4. ステップ④:【転換】五感を使って「今」に意識を向ける

話がひと段落したタイミングで、自然に話題を切り替えるテクニックです。

ポイントは「五感」を刺激すること。

「あ、見て。この花はなんていうのかな?」(視覚)

「ちょうど美味しいお茶が入ったけど、一緒に飲もうよ」(味覚・嗅覚)

「この曲、素敵じゃない?」(聴覚)

このように、言葉で話を断ち切るのではなく、別の心地よい刺激で「今、ここ」に意識を向けてもらうことで、ご本人も抵抗なく、スムーズに次の行動に移ることができます。

3-5. ステップ⑤:感動を呼んだ「思い出の1行日記」

これは私のメディアのフォロワーさんが教えてくれた、本当に素敵な方法です。

用意するのは、普通のノートとペンだけ。

お母様が同じ話をするたびに、その日付と内容を1行だけ書き留めておくのです。

例:「9月13日、お母さんが運動会で私が一等賞だった話を、嬉しそうにしていた」

そして、数ページたまったら、そのノートをお母様に見せながらこう言うのです。

「お母さん、見て。こんなにたくさん、楽しい思い出話をしてくれたんだよ。いつも聞かせてくれて、本当にありがとうね」。

この日記を見せられたお母様は、涙を流して喜ばれたそうです。

「同じことばかり話して、迷惑をかけていると思っていた。こんな風に受け止めてくれていたなんて…」と。

うんざりするだけの繰り返しが、親子の絆を深める「宝物の記録」に変わった瞬間でした。

ぜひ、試してみてください。

4. 「同じ話」を減らし、穏やかな毎日を取り戻すために

これまでの対応法は、あなたの心の負担を軽くするための、いわば「守り」のケアでした。

しかし、多くの方が「できることなら、この状況自体を少しでも良くしたい」と願うのは当然のことです。

ここでは、さらに一歩進んだ「攻め」のケアをご紹介します。

認知症の進行を完全に止めることは難しくても、その中核症状である【記憶障害】と、同じ話を繰り返す行動の引き金となる【不安】に直接アプローチすることで、症状を和らげ、穏やかな時間を取り戻すことは十分に可能です。

4-1. 記憶力へのアプローチ

同じ話を繰り返すのは、新しい記憶を留められない一方で、深く刻まれた昔の記憶に頼らざるを得ないからです。

ならば、眠っている他の記憶を呼び覚まし、脳全体を活性化させることで、会話のレパートリーを増やし、ご本人の「思い出す喜び」を引き出してあげましょう。

- 回想法で記憶の引き出しを増やす

昔の写真アルバムや、ご本人が好きだった昔の音楽・映画は、記憶を呼び覚ます魔法のアイテムです。

「この時、楽しかったね」「この歌、よく一緒に歌ったね」と語りかけることで、忘れていた記憶が鮮明に蘇ることがあります。

これは「回想法」と呼ばれる専門的な心理療法の一つで、昔の記憶を肯定的に語り合うことで脳が刺激され、精神的な安定にも繋がります。 - 「脳トレ」を生活の中に組み込む

よくある脳トレ問題に励むのも良いですが、なにも「計算ドリルをやりましょう」と構える必要はありません。

例えば、一緒に料理をしながら「お醤油は、大さじ何杯だったっけ?」と尋ねたり、カレンダーを見ながら「次の日曜日は何日だっけ?」と問いかけたり。

このように、生活の中の自然な会話に簡単な計算や記憶の確認を取り入れるだけで、立派な脳のトレーニング(脳トレ)になります。 - 運動と栄養で、脳の土台を強くする

脳の健康は、体の健康と直結しています。

天気の良い日に一緒に近所を散歩するだけでも、脳の血流が促進され、認知機能に良い影響を与えます。

また、青魚に含まれるDHA・EPAや、緑黄色野菜に含まれる抗酸化物質など、脳に良いとされる栄養素を意識した食事も、記憶力の土台を支える上で非常に重要です。

4-2. 不安の解消へのアプローチ

ご本人が「同じ話」に頼ってしまう最大の理由の一つが、「不安」であることは既にお伝えした通りです。

つまり、ご本人が心から安心できる環境を整えてあげれば、安心感を求めて同じ話を繰り返す必要性そのものが減っていくのです。

- 「役割」という名の自信をプレゼントする

「自分はもう何もできない役立たずだ」という感覚は、ご本人から自信を奪い、大きな不安を生み出します。

そこで、「洗濯物をたたむ係」「食後のテーブルを拭く係」など、どんなに些細なことでもいいので「役割」をお願いしてみましょう。

人に頼られ、感謝される経験は、「自分はまだ役に立てる」という自信と生きがいを取り戻させ、心を安定させる特効薬となります。 - スキンシップで「言葉を超えた安心」を伝える

認知症が進行すると、言葉の理解が難しくなることがあります。

そんな時、最も効果的なコミュニケーションが「スキンシップ」です。会話の途中でそっと手を握ったり、背中を優しくさすったりするだけで、「私はあなたの味方だよ」「そばにいるから大丈夫だよ」という気持ちが、言葉以上に深く伝わります。

この温かいぬくもりが、ご本人の不安を溶かし、心の安全基地となるのです。

これらのアプローチは、一日で劇的な変化が起こるものではありません。

しかし、根気強く続けることで、お母様の表情が明るくなり、同じ話を繰り返す頻度が少しずつ減っていくのを、きっと実感できるはずです。

それは、あなたがご両親の「症状」ではなく「その人自身」と向き合い、根本的な解決を目指したからこその、何より嬉しい成果と言えるでしょう。

まとめ

今回は、認知症の親が同じ話を繰り返すという切実な悩みについて、その原因から、日々の「対応(守りのケア)」、そして症状の根本に働きかける「解決(攻めのケア)」まで、具体的にお話ししてきました。

この記事を通して、一番お伝えしたかったこと。

それは、あなたは決して無力な存在ではないということです。

目の前の状況は、ただ耐え忍ぶしかないものではありません。同じ話を繰り返す行動の裏にある【記憶障害】と【不安】という2つの根本原因を正しく理解し、適切な働きかけをすることで、その状況は間違いなく変えていくことができます。

日々の会話でご本人の感情に優しく寄り添い、あなたの心の負担を軽くする「守りのケア」。

そして、回想法や役割作りを通して脳を活性化させ、心の安心基地を作ることで症状そのものの軽減を目指す「攻め(解決)のケア」。

この両輪を、あなたのペースで少しずつ回していくことで、親御さんの混乱は自信と笑顔に、あなたの尽きない悩みは確かな手応えと希望に変わっていくでしょう。

もちろん、すべてを完璧にこなす必要などありません。

まずは「散歩の時に、昔の歌を口ずさんでみる」そんな小さな一歩でいいのです。

その一歩が、停滞しているように見えた親子の時間を、再び未来へと動かし始めます。

あなたは、本当に毎日よく頑張っていると思います。

その頑張りに、確かな知識と具体的な方法が加われば、あなたはこれからの生活に「自由」と「安心」を手に入れることができる。

私は、心からそう信じています。

よくあるご質問(Q&A)

Q1. 兄弟が介護に非協力的で、辛さを分かってくれません。どうすればいいですか?

A1. まずは、この記事のような専門的な情報を見せて、認知症の症状について客観的に理解してもらうことから始めましょう。感情的に「大変だ」と訴えるよりも、「脳のこの部分の問題で、こういう症状が出ている。だからこういう対応が必要」と理論的に説明する方が、協力や理解を得やすい場合があります。また、「月に一度、数時間だけ母の話を聞きに来てほしい」など、具体的でハードルの低いお願いから始めてみるのも有効です。

Q2. 同じ話ばかりする親を、デイサービスなどに預けるのは可哀想な気がします。利用の目安はありますか?

A2. デイサービスは、決して親を「預ける」場所ではなく、ご本人に社会との繋がりや専門的なケアを受けてもらう「通う」場所です。むしろ、ご本人にとっても良い刺激となり、症状の進行を緩やかにする効果が期待できます。利用を検討する目安は、「介護者であるあなたの休息が、週に半日も取れていない」と感じた時です。あなたが笑顔でいることが、結果的に最高の介護につながります。まずは見学から気軽に始めてみましょう。

Q3. イライラして、つい親にキツく当たってしまいます。そんな自分が嫌でたまりません。

A3. 介護者がイライラするのは、あなたが冷たいからではなく、心と体が疲弊しているサインであり、ごく自然な感情です。まずは、そんな自分を「頑張りすぎているんだね」と認めてあげてください。そして、意識的に介護から離れる時間を作りましょう。10分でもいいので、好きな音楽を聴いたり、美味しいコーヒーを飲んだりする時間を持つことが大切です。また、地域の家族会や相談窓口で気持ちを吐き出すだけでも、心は驚くほど軽くなります。

最後に、これだけはお伝えさせてください。

一人で抱え込まないでください。

あなたのその辛さ、その孤独、誰にも言えずにいる涙を、どうか私に預けてはもらえませんか?

今なら、公式LINE登録者限定で、自宅でできる症状改善メソッドを盛り込んだ『認知症改善の教科書(PDF)』を無料プレゼント中です。個別での無料相談も受け付けています。

あなたの辛い気持ち、まずは私に打ち明けてみませんか?

下のリンクから、私たちと繋がってください。

あなたのことを、心からお待ちしています。