はじめに

「お風呂に入りたくない!」

「薬なんて飲まない!」

仕事や家事で疲れ切った夜、親御さんのこの一言で心が折れそうになったことはありませんか?

親を大切に思えばこそ、つい強い口調で説得してしまい、後で自己嫌悪に陥る…。

そんな「終わりの見えないトンネル」にいるあなたへ。

まず、専門家として断言させてください。

介護拒否が起きるのは、あなたの愛情不足でも、介護の手際が悪いからでも決してありません。

私は10年以上、介護福祉士・ケアマネジャーとして現場に立ち続けてきました。

その経験から言えるのは、介護拒否には必ず「脳のメカニズムに基づいた理由」と「解決の方程式」があるということです。

この記事では、きれいごと抜きで「なぜ拒否するのか(脳の仕組み)」と、明日から使える「プロの実践テクニック(OIPメソッド)」を公開します。

読み終える頃には、親御さんの「イヤ!」が、今までとは違うサインに見えてくるはずです。

1. 認知症の親が介護を拒否する「3つの本当の理由」

ご家族にとって「わがまま」に見える行動も、ご本人にとっては切実な「SOSサイン」、あるいは「病気の特性」です。その背景には、大きく分けて3つの理由があります。

① 脳の機能低下による「不安と混乱」(主にアルツハイマー型)

認知症により記憶力や理解力が低下すると、世界が「わからないことだらけ」になります。

例えば入浴介助も、私たちには「体をきれいにする行為」ですが、ご本人には「服を脱がされ、未知の場所へ連れ去られる恐怖体験」として認識されているケースが非常に多いのです。

② 守りたい「自尊心(プライド)」(初期〜中期)

特に親世代は、「子供に下の世話までさせたくない」「まだ自分でできる」というプライドを強く持っています。

できない現実と、保ちたい自尊心との葛藤。

そこに土足で踏み込むような手伝い方をされると、自分を守るために頑なな態度をとってしまいます。

③ 病気の特性による「無関心・脱抑制」(主に前頭側頭型)

これが最もご家族を悩ませるケースです。

前頭側頭型認知症(FTD)などの場合、脳の前頭葉が萎縮することで「社会性」や「羞恥心」が低下します。

その結果、「不潔であること」自体が気にならなくなり、お風呂に入らないことへの罪悪感も消滅します。

これは性格が変わったのではなく、脳のブレーキ(理性の抑制)が効かなくなる病気の直接的な症状です。

2. 逆効果だった!脳科学でわかる「3つのNG対応」

良かれと思ってやったことが、実は脳の仕組み上、火に油を注いでいることがあります。

NG①:正論で「説得」する

- 家族の心理: 「臭うから入らないとダメ」と理屈を伝える。

- 脳の反応: 理性を司る前頭葉の機能が低下しているため、理屈は通じません。

特に前頭側頭型の場合、「汚い」という感覚自体が薄れているため、正論を言われても「なぜ怒られているのか全く理解できない」状態になり、不穏になります。

NG②:焦りからの「無理強い」

- 家族の心理: デイサービスの送迎時間が迫り、腕を掴んで着替えさせようとする。

- 脳の反応: 「感情記憶」という仕組みが働きます。

「何をされたか」は忘れても、「この人が近づくと嫌なことが起きる」という感情だけが脳に深く刻まれ、慢性的な拒否の原因になります。

NG③:感情的な「叱責」

- 家族の心理: 疲労が限界に達し、「いい加減にして!」と怒鳴ってしまう。

- 脳の反応: 認知症の方は、言語情報よりも「表情」や「声のトーン」などの非言語情報を敏感に察知します。

怒りのオーラはご本人をパニックにさせ、BPSD(周辺症状)を悪化させる最大の引き金になります。

3. 現場のプロが使う「3つの処方箋」

タイプ別にアプローチを変えることが重要です。

特に3つ目は、前頭側頭型特有の対策です。

処方箋①:「説得」をやめて「共感」する(不安・プライド型へ)

まず「お風呂に入りましょう」という提案(こちらの要望)を捨ててください。

代わりに「お風呂、面倒くさいよね」「嫌だよね」と、相手のネガティブな感情を100%肯定します。

「自分の気持ちを分かってくれる味方だ」と認識された瞬間、心のシャッターは少し開きます。

処方箋②:「今すぐ」を捨てて「タイミング」を変える(全タイプ共通)

一度拒否スイッチが入った脳は、すぐには鎮まりません。

「説得」ではなく「戦略的撤退」を選びましょう。

「わかった、また後でね」と笑顔で引き下がり、時間を置く。

または、好きな音楽を流す、アロマを焚くなど、五感(環境)を変えてから再アプローチすると、スムーズにいくことがあります。

処方箋③:「質問」をやめて「ルーチン化」する(前頭側頭型・無関心型へ)

前頭側頭型の方に「お風呂に入る?」と聞いても、面倒なので必ず「入らない」と答えます。

また、羞恥心がないため「共感」も響きにくいのが特徴です。

このタイプには、「時刻表的行動(常同行動)」という特性を逆手に取ります。

- 質問しない: 「入りますか?」ではなく、「7時になったからお風呂の時間ですよ」と決定事項として短く伝える。

- 本能に訴える: 「お風呂上がりのビール(または好きなジュース)が冷えてるよ」と、入浴後のご褒美をセットにして条件反射を作る(プリマックの原理)。

- 習慣の力: 毎日同じ時間に、同じ手順で誘導し、「お風呂に入ることが一連の儀式」として体に覚え込ませます。

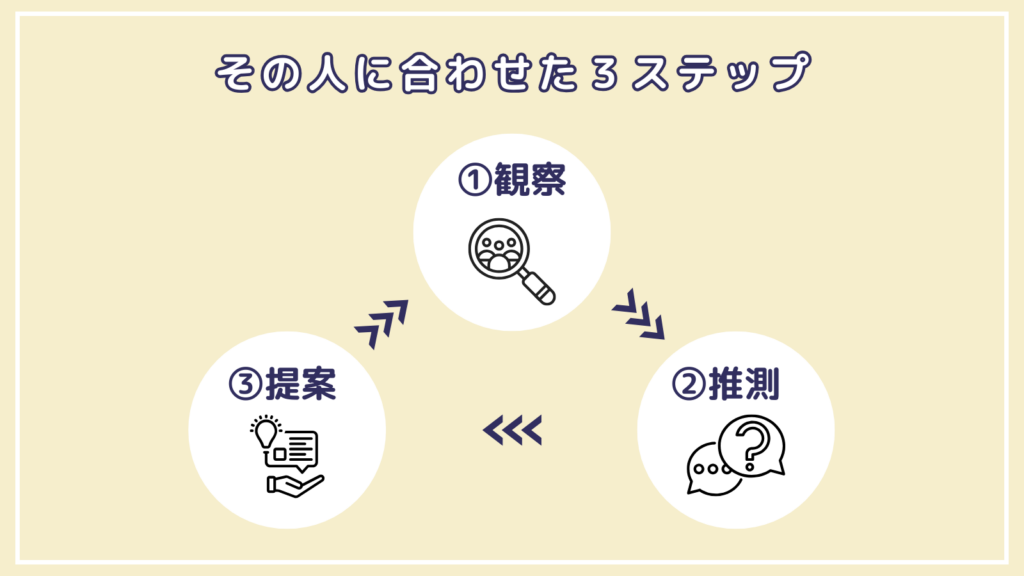

4. 拒否を読み解く「OIP(観察・翻訳・提案)法」

では、具体的にどう動けばいいのか。

私が現場で無意識に行っている思考プロセスを、誰でも使え「OIPメソッド」として体系化しました。

Step 1:Observe(観察)~評価のメガネを外す~

「わがままを言っている(評価)」をやめ、探偵のように事実だけを見ます。

- ×評価:何度言ってもお風呂に入らない。不潔でも平気な顔をしていて腹が立つ。

- 〇観察:入浴を促すと「面倒くさい」と言い、自分の臭いや汚れを気にする素振りがない。表情はあっけらかんとしている。

Step 2:Infer(推測・翻訳)~拒否の翻訳辞書を使う~

観察した事実を、以下の「拒否の翻訳辞書」に当てはめて、本心を推測します。

| 観察した事実(サイン) | 推測される本心・原因(翻訳) | 対応のヒント |

| 臭い・汚れを気にしない | 【前頭側頭型特性】 「不潔」という概念の喪失、羞恥心の低下 | ルーチン化:質問せず、「そういう時間」として淡々と誘導 |

| テレビを見ている | 「楽しみを邪魔されたくない」 | タイミング変更:番組が終わるまで待つ |

| 体を縮こまらせる | 「寒い」「脱ぐのが不安」 | 環境調整:脱衣所を暖める、手浴から始める |

| 眉間のしわ・怒り | 「命令されて不愉快(自尊心)」 | アプローチ変更:頼み事としてお願いする |

Step 3:Propose(提案)~タイプに合わせた声かけ~

推測に基づき、アプローチを変えます。

- 不安・自尊心タイプへ:

- 「お風呂とシャワー、今日はどっちの気分?(選択肢)」

- 「背中がかゆそうだから、蒸しタオルで拭くだけにしない?(スモールステップ)」

- 前頭側頭型(無関心)タイプへ:

- 「さあ、お風呂に入って、そのあと特製のアイスを食べましょう!(報酬セット)」

- 「(当たり前のこととして)はい、お風呂の時間です」と短く声をかけ、着替えを目の前に置く。

よくある質問(FAQ)

Q. 介護サービスを使いたいが費用が心配です。

A. 「高額介護サービス費」や「負担限度額認定証」など、所得に応じて費用が戻ってきたり、減免されたりする制度があります。まずは担当のケアマネジャーか、地域包括支援センターへ「費用のことで相談したい」と伝えてください。

Q. 家族(兄弟など)が介護に非協力的で辛いです。

A. 感情論ではなく「数値」と「タスク」で交渉しましょう。「週に〇時間かかっている」「費用は月〇円」と事実を伝え、「週末の代行」「手続き関係」「資金援助」など、役割を分担する提案が有効です。ケアマネジャーを交えた家族会議を開くのも一つの手です。

Q. 暴力や暴言が出た場合はどうすれば?

A. まず「逃げて」ください。暴力は病気の症状ですが、あなたが傷つく必要はありません。安全な距離を確保した上で、かかりつけ医やケアマネジャーに即座に相談し、薬の調整やショートステイの利用などを検討してください。

最後に

ここまで読んで、「これならできそう」と思ったこともあれば、「そんな余裕はない」と感じたこともあるでしょう。

それでいいのです。

大切なのは、今日から「お風呂に入らせること」をゴールにするのではなく、「お互いが笑顔でいられること」をゴールに設定し直すことです。

時には諦めたって構いません。一日お風呂に入らなくても命に関わることはありませんが、あなたが追い詰められて倒れてしまったら、それこそが最大の危機です。

「今日は観察だけできた」

「6秒我慢して離れられた」

そんな自分を、まずはたくさん褒めてあげてください。

あなたの心の余裕こそが、親御さんにとって最高の「特効薬」なのですから。

この記事を最後まで読んでくださったあなたは、親御さんを深く愛し、本気で現状を良くしたいと願っている、とても優しい方なのだと思います。

でも、もう一人で頑張りすぎないでください。

専門家として、そして一人の支援者として、あなたのその辛い気持ちに寄り添います。

まずはプロに、そのお悩みを話してみませんか?

今なら、公式LINEにご登録いただいた方限定で、私が10年以上の介護現場での経験と知識を全て注ぎ込んで作成した、自宅でできる症状改善メソッド満載の『認知症改善の教科書(PDF)』を無料プレゼント中です。

さらに、LINEでは個別での無料相談も受け付けています。

あなたの心の荷物を、少しだけ私に預けてみませんか。