はじめに

「夜、眠ってくれない…」認知症の介護において、この悩みは本当につらいですよね。

ご本人も、そして何より介護にあたるご家族も、心身ともに疲れ果ててしまう、非常に深刻な問題ではないでしょうか。

終わりが見えない夜間の対応に、「もう限界…」と感じてしまうこともあるかもしれません。

慢性的な睡眠不足は、介護する方の気力や体力を奪うだけでなく、日中の穏やかな時間までをも失わせてしまいます。

さらに、睡眠の問題はご本人の認知症の症状、例えばBPSD(行動・心理症状)と呼ばれる興奮や不安などを悪化させる引き金にもなり得ます。

「認知症だから仕方ない」「もう歳だから」と、諦めてしまってはいませんか?

しかし、ここで希望を持っていただきたいのです。

認知症の方が夜寝ない状態は、決して改善できないわけではありません。

実は、その原因を正しく理解し、ご自宅でできる適切なケアや環境調整を行うことで、穏やかな睡眠を取り戻せる可能性は大いにあります。

安易に睡眠薬に頼る前に、試せる工夫がたくさん存在します。

この記事では、なぜ認知症の方が眠れなくなってしまうのか、その原因を多角的に探り、睡眠薬以外の具体的な改善策を詳しくご紹介します。

ご本人の苦痛を和らげ、ご家族の負担を軽減し、少しでも穏やかな夜を取り戻すための一歩を、この記事を参考に踏み出してみませんか。

決して一人で抱え込まず、改善への道筋を一緒に見つけていきましょう。

認知症の方が「寝ない」状態になる主な原因

「どうして夜になると起きてしまうのだろう…」

その疑問を解消することが、解決への第一歩です。

認知症の方が夜間に眠れなくなる背景には、一つだけでなく、様々な要因が複雑に絡み合っていることが少なくありません。

原因を特定できれば、より的確な対策を講じることが可能になります。

ここでは、主な原因を一つずつ見ていきましょう。

生活リズムの乱れ:体内時計が狂いやすい理由

私たちの体には、約24時間周期で自然に眠気を感じたり目覚めたりする「体内時計」という素晴らしい仕組みが備わっています。

しかし、認知症になると、この体内時計を司る脳の機能が低下し、リズムが乱れやすくなるのです。

特にアルツハイマー型認知症などでは、体内時計の中枢である視交叉上核(しこうさじょうかく)という部分の働きが弱まることが知られています。

加えて、時間などを認識できなくなる見当識障害(けんとうしきしょうがい)によって、夜中なのに「夜中である」と認識できず、電気を点けたりカーテンを開けて周るなどの状況が起こり得るのです。

さらに、加齢に伴う体内時計の変化(例えば、深い睡眠が減る、早寝早起きになるなど)に加えて、日中の活動量が減ってしまったり、逆にテレビを見ながらうとうとと昼寝をしすぎてしまったりすることも、夜寝ない原因となります。

体が昼夜の区別をつけにくくなり、「今は起きる時間?休む時間?」と混乱してしまうのです。

結果として、夜間の不眠や昼夜逆転につながりやすくなります。睡眠薬の使用を考える前に、まずこの生活リズムの乱れがないか確認することが重要です。

不安やストレス:環境の変化、孤独感、せん妄の影響

認知症の方は、記憶障害や見当識障害などから、常に漠然とした不安感を抱えていることがあります。

「ここはどこだろう」「これからどうなるのだろう」といった不安が、夜になると特に強まり、眠れなくなるケースは少なくありません。

また、引っ越しや入院、介護者の変更といった環境の変化は、大きなストレスとなり、不眠を引き起こすことがあります。

慣れない環境では、安心して眠ることが難しくなるのです。

さらに、日中一人で過ごす時間が長いことによる孤独感も、夜間の不安を増幅させる要因となり得ます。

加えて注意したいのが「せん妄」です。

せん妄とは、体調不良や薬の影響、環境の変化などによって引き起こされる一時的な意識の混乱状態を指し、幻覚や興奮、場所や時間が分からなくなるなどの症状が現れます。

特に夜間に症状が出やすい「夜間せん妄」は、認知症の方が夜寝ない直接的な原因となります。

せん妄は原因を取り除けば改善することが多いため、睡眠薬に頼る前に、まずはせん妄の可能性を疑い、医師に相談することが極めて重要です。

身体的な不快感:痛み、かゆみ、頻尿、便秘など

見過ごされがちですが、体のどこかに不快な症状があるために眠れない、というケースも非常に多いです。

認知症の方は、体の不調を言葉でうまく伝えられないことがあるため、介護者が注意深く観察し、原因を探る必要があります。

例えば、関節痛や神経痛などの「痛み」、皮膚の乾燥やアレルギーなどによる「かゆみ」は、夜間の睡眠を妨げる大きな要因となります。

また、前立腺肥大や膀胱機能の低下、利尿作用のある薬の影響などによる「頻尿」で夜中に何度も目が覚めてしまうこともあります。

さらに、「便秘」による腹部の不快感や張りも、安眠を妨げる原因となり得ます。

これらの身体的な不快感は、夜寝ない状況を引き起こし、結果的に睡眠薬の検討につながるかもしれませんが、まずはその根本原因に対処することが先決です。

定期的な健康チェックや、排泄状況の確認、皮膚の保湿ケアなど、日頃からの観察とケアが改善の鍵を握っています。

何か気になる症状があれば、早めにかかりつけ医に相談しましょう。

薬の副作用:他の治療薬が睡眠に影響している可能性

高齢になると、高血圧や糖尿病、心臓病など、複数の持病を抱えている方が多く、それに伴い服用する薬の種類も増える傾向にあります。

実は、良かれと思って服用しているそれらの薬の一部に、副作用として「不眠」や「覚醒」を引き起こすものが含まれている可能性があるのです。

先にお話しした利尿剤も、その一つです。

他にも、例えば、一部の降圧剤(血圧を下げる薬)、ステロイド剤、パーキンソン病治療薬、気管支拡張薬、抗うつ薬などが、睡眠に影響を与えることが知られています。

また、複数の薬を併用することによる相互作用で、予期せぬ副作用が現れることもあります。

認知症の治療薬自体が影響することもありますし、逆に眠気を誘発する薬が日中の活動性を下げ、結果的に夜寝ない状況を生むことも考えられます。

言い換えれば、「薬が体内時計を狂わせる」ということが起こり得るのです。

「最近、薬が変わってから眠れなくなった気がする」

「薬の種類が増えてから様子がおかしい」

など、気になることがあれば、自己判断で薬をやめたりせず、必ず処方した医師や薬剤師に相談してください。

お薬手帳を持参し、現在服用中の全ての薬(市販薬やサプリメントを含む)を伝えた上で、睡眠薬に頼る前に、薬の見直しが可能かどうか相談してみましょう。

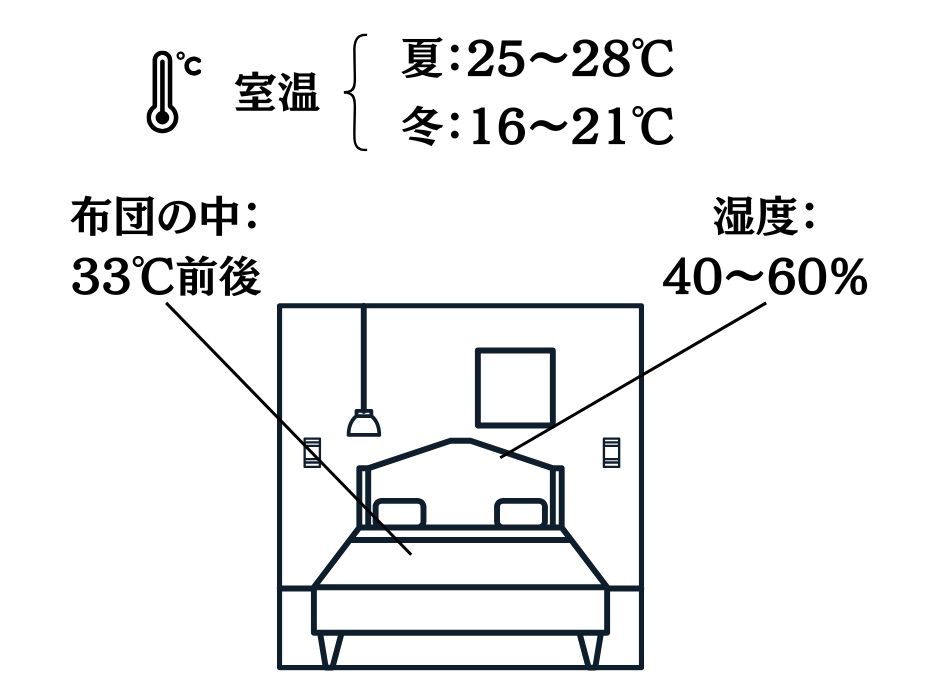

睡眠環境の問題:騒音、明るすぎる照明、寝具の不快感など

意外と見落としがちなのが、寝室の環境です。

私たちでも、旅行先で枕が変わると眠れなかったり、隣の部屋の物音が気になって目が覚めたりすることがありますよね。

認知症の方は、環境の変化や刺激に対してより敏感になっていることが多いため、睡眠環境が適切でないと、安心して眠ることが難しくなります。

例えば、寝室が明るすぎたり、テレビの音や家族の生活音が聞こえたりすると、眠りが浅くなったり、途中で目が覚めたりする原因となります。

また、室温が暑すぎたり寒すぎたり、湿度が不快だったりすることも安眠を妨げます。

寝具に関しても、マットレスが体に合っていない、枕が高すぎる(または低すぎる)、布団が重すぎる、シーツの肌触りが悪いといったことが、無意識のストレスとなり、認知症の方が夜寝ないことにつながる場合があります。

睡眠に適した室温は、季節によって異なりますが、一般的には夏は25~28℃、冬は16~21℃が良いと言われています。

また、寝具内の温度は33℃前後、湿度は40~60%程度が理想的です。

睡眠薬の使用を考える前に、まずは寝室の環境を見直してみましょう。

遮光カーテンを利用して光を遮る、耳栓を使う(本人が嫌がらなければ)、静かな環境を整える、適切な温度・湿度を保つ、体に合った寝具を選ぶなど、少しの工夫で睡眠の質が改善される可能性があります。

ご本人が安心できる、快適な空間づくりを心がけてみてください。

認知症の種類による特徴

一口に「認知症」といっても、原因となる病気によっていくつかの種類があり、それぞれ特徴的な睡眠障害が現れることがあります。

代表的な認知症とその睡眠障害の特徴を知っておくことも、適切な対応につながります。

最も多いアルツハイマー型認知症では、先述の通り体内時計の乱れによる不眠や昼夜逆転が見られやすい傾向があります。

一方、レビー小体型認知症では、「レム睡眠行動障害」という特徴的な症状が現れることがあります。

これは、夢を見ている最中に、夢の内容に反応して大声で寝言を言ったり、手足を激しく動かしたりする症状で、隣で寝ているご家族が驚かされることも少なくありません。

また、パーキンソン症状に伴う体の動かしにくさから、寝返りがうまく打てずに目が覚めてしまうこともあります。

血管性認知症の場合は、脳梗塞や脳出血の後遺症として、睡眠時無呼吸症候群(睡眠中に呼吸が止まる病気)を合併していることがあり、これも睡眠の質を低下させる原因となります。

※睡眠時無呼吸症候群は、脳梗塞等でなくても起こる可能性があります。

このように、認知症の種類によって寝ない原因や症状の現れ方が異なるため、睡眠薬に頼る前に、まずは診断を受けている医師に、睡眠の問題について詳しく相談し、原因に応じた対策を検討することが重要です。

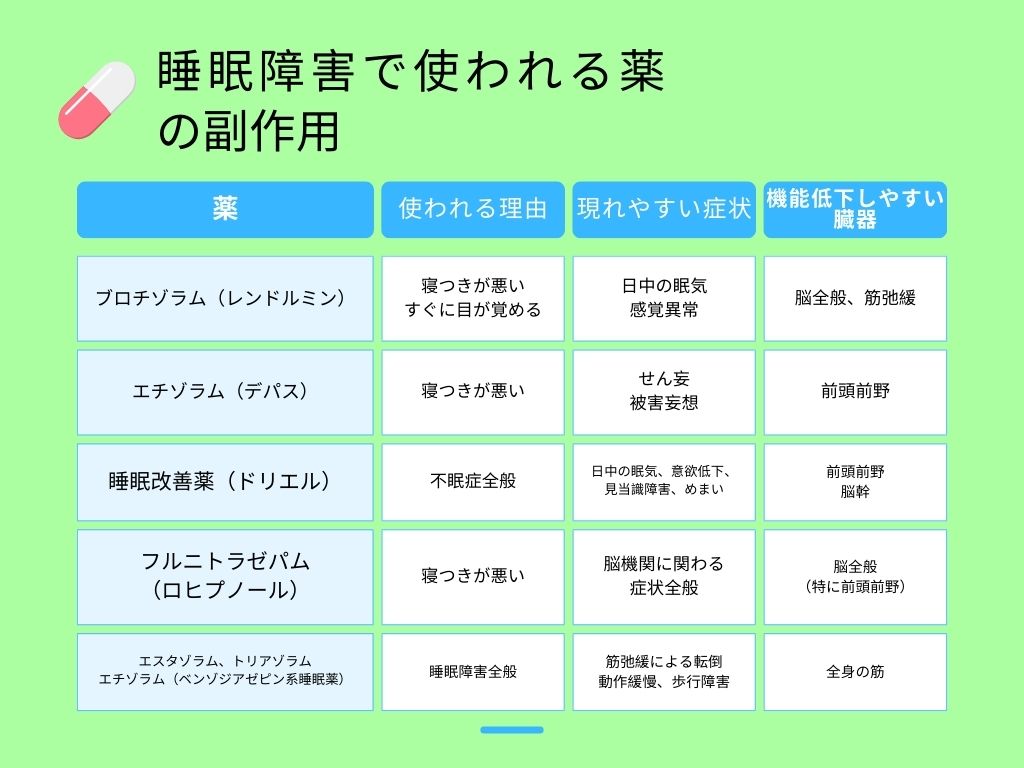

睡眠薬(睡眠導入剤)について知っておきたいこと

様々な対策を試しても、どうしても認知症の方が夜寝ない状況が改善せず、ご本人もご家族も心身ともに限界…という場合、睡眠薬(睡眠導入剤)の使用を検討することもあるかもしれません。

しかし、睡眠薬は決して万能薬ではなく、特に認知症の方への使用には慎重な判断が求められます。

ここでは、睡眠薬について知っておくべき基本的な知識と注意点を解説します。

睡眠薬は「最後の手段」と考えるべき理由

なぜ、認知症の方への睡眠薬の使用は「最後の手段」として慎重に考えるべきなのか。

それにはいくつかの理由があります。

まず、睡眠薬には「依存性」や「耐性」の問題があります。

依存性とは、薬がないと眠れなくなってしまう状態のことです。

耐性とは、同じ量の薬を使い続けているうちに効果が薄れてしまい、より多くの量が必要になってしまうことを指します。

また、睡眠薬は根本的な原因(例えば、痛みやかゆみ、不安など)を解決するものではありません。

単に眠気を誘発するだけであり、原因が解決されない限り、薬をやめればまた眠れない状態に戻ってしまう可能性が高いのです。

さらに、後述しますが、認知症の方が睡眠薬を使用する際には特有のリスクも伴います。

もちろん、一時的に睡眠薬の力を借りることで、ご本人と介護者の生活の質(QOL)が改善されるケースもあります。

しかし、それはあくまでも非薬物療法(生活習慣の改善や環境調整など)を十分に行った上で、医師がその必要性を慎重に判断した場合に限られるべきです。

認知症で寝ないからといって、安易に睡眠薬に頼るのではなく、まずは他の方法を試すことが大原則であるとご理解ください。

認知症の方が睡眠薬を使う際の注意点

認知症の方が睡眠薬を使用する場合、一般的な成人と比較して副作用が現れやすく、特に注意が必要です。

代表的な副作用とそのリスクについて理解しておきましょう。

最も注意すべきは、「ふらつき」や「めまい」による転倒・骨折のリスクです。

睡眠薬の効果が翌朝まで残ってしまうこと(持ち越し効果)で、足元がおぼつかなくなり、転倒しやすくなります。

骨折は、高齢者の場合、寝たきりにつながる大きな原因となるため、最大限の注意が求められます。

また、日中の過度な眠気や、ぼんやりしてしまう「認知機能の低下」を引き起こすこともあります。

これは、ご本人の活動性をさらに低下させ、結果的に夜間の不眠を悪化させるという悪循環を生む可能性があります。

さらに深刻な副作用として、「せん妄」のリスクが挙げられます。

特に、ベンゾジアゼピン系と呼ばれる種類の睡眠薬や抗不安薬は、せん妄を引き起こしやすいことが知られています。

認知症の方が寝ないからと睡眠薬を使用した結果、かえって興奮したり、混乱したりする状態を招いてしまう可能性があるのです。

これらのリスクを十分に理解した上で、使用の是非を慎重に検討する必要があります。

睡眠薬の種類と特徴

睡眠薬には様々な種類があり、それぞれ作用の仕方や効果の持続時間が異なります。

医師は、不眠の原因やタイプ、患者さんの状態に合わせて薬を選択します。

ここでは、代表的な種類について簡単に触れますが、どの薬が適切かは必ず医師の判断に従ってください。

以前からよく使われてきた「ベンゾジアゼピン系」の睡眠薬は、効果が比較的強い一方、依存性やふらつき、せん妄などの副作用のリスクが他のタイプより高いとされています。

そのため、特に高齢者や認知症の方への使用は慎重に行われます。

近年では、「非ベンゾジアゼピン系」と呼ばれる薬が主流になりつつあります。

ベンゾジアゼピン系に比べて、ふらつきや依存性のリスクが少ないとされていますが、それでも副作用が全くないわけではありません。

その他にも、メラトニン受容体作動薬(体内時計に関わるホルモンに作用する薬)や、オレキシン受容体拮抗薬(覚醒に関わる物質の働きを抑える薬)など、新しいタイプの睡眠薬も登場しています。

これらは、従来の薬とは異なる作用機序を持ち、副作用のリスクがより少ないと期待されていますが、効果や安全性については、まだ長期的なデータが蓄積されている段階です。

認知症の方が夜寝ない場合に、どの睡眠薬が適しているかは、個々の状態によって大きく異なります。

種類や特徴について、ご自身で判断せず、必ず医師に相談し、説明をよく聞くようにしましょう。

自己判断は絶対にNG!

ここまで睡眠薬のリスクや種類について解説してきましたが、最も重要なことは「自己判断で睡眠薬を使用したり、中止したりしない」ということです。

認知症の方が夜寝ないからといって、ご家族が以前処方された薬を飲ませたり、知人からもらった薬を試したりすることは絶対に避けてください。

睡眠薬の使用を開始する場合も、量を調整する場合も、そしてやめる場合も、必ず医師の指示が必要です。

特に、長期間服用していた睡眠薬を急にやめると、「離脱症状」と呼ばれる不眠の悪化や不安、イライラなどの症状が現れることがあります。

減量や中止は、医師の指導のもとで、時間をかけて慎重に行う必要があります。

また、睡眠薬について疑問や不安がある場合は、遠慮なく医師や薬剤師に質問しましょう。

「どのような効果が期待できるのか」

「どのような副作用に注意すべきか」

「いつまで続けるのか」

「やめたい場合はどうすればよいか」など、納得いくまで説明を求めることが大切です。

認知症の方のケアにおいては、医療専門職との連携が不可欠であり、睡眠薬の管理はその重要な一部なのです。

信頼できるかかりつけ医を見つけ、何でも相談できる関係性を築くことをお勧めします。

睡眠薬の前に試したい!希望につながる非薬物アプローチ

睡眠薬はあくまで対症療法であり、根本的な解決にはなりません。

むしろ、認知症の方が夜寝ない問題に対しては、薬に頼らない「非薬物アプローチ」こそが、改善への本質的な鍵を握っていると言えます。

生活習慣を見直し、環境を整え、ご本人との関わり方を工夫することで、睡眠の質を高め、穏やかな夜を取り戻せる可能性は十分にあります。

ここでは、ご自宅で今日から始められる具体的な方法をご紹介します。

諦めずに、できることから試してみましょう。

生活リズムを整える基本

体内時計を整え、自然な睡眠リズムを取り戻すためには、毎日の生活にメリハリをつけることが基本です。

特に「光」のコントロールが重要になります。

まず、朝起きたらカーテンを開け、太陽の光をしっかりと浴びる習慣をつけましょう。

太陽光には、体内時計をリセットし、覚醒を促す効果があります。

たとえ曇りや雨の日でも、屋外の光には同様の効果が期待できます。

可能であれば、午前中に散歩など、外に出て活動する時間を設けるのが理想的です。

日中は、できるだけ明るい場所で過ごすように心がけてください。

リビングなどで活動的に過ごし、昼寝をする場合は、午後3時までに30分以内程度にとどめましょう。

長すぎる昼寝や夕方以降の昼寝は、夜間の寝つきを悪くする原因となります。

そして、夜は逆に、寝室をできるだけ暗くすることが大切です。

寝る1〜2時間前からは、部屋の照明を少し落とし、テレビやスマートフォンの明るい光(ブルーライト)を避けるようにしましょう。

光の刺激は、脳を覚醒させてしまいます。

このように、朝と夜の光環境にメリハリをつけることが、認知症の方が夜寝ない状況を改善し、睡眠薬に頼らない生活への第一歩です。

日中の活動量を増やす

「日中しっかり活動して、夜はぐっすり眠る」というのは、理想的な睡眠サイクルです。

日中の活動量が少ないと、体がエネルギーを十分に消費できず、夜になってもなかなか眠気を感じられません。

適度な疲労感は、質の高い睡眠への大切な要素なのです。

無理のない範囲で、日中の活動量を増やす工夫を取り入れてみましょう。

例えば、一緒に散歩に出かける、庭いじりや簡単な家事を手伝ってもらう、ラジオ体操をするなど、体を動かす機会を作ることが有効です。

デイサービスなどを利用して、他の人との交流やレクリエーションを楽しむことも、心身の良い刺激となり、活動量アップにつながります。

大切なのは、ご本人の状態や興味に合わせて、楽しめる活動を見つけることです。

無理強いはせず、「今日は少し歩いてみない?」と誘ってみたり、好きな音楽をかけて一緒に体を動かしたりするなど、ポジティブな声かけを心がけましょう。

繰り返しますが、重要なのは適度な疲労感です。

適度な疲労を伴う運動は、ストレス解消につながります。

過度な疲労はストレスの増強につながり、それが不眠の原因になるのです。

日中に活動する目的を、「疲れさせる」ではなく、「ストレスを解消する」に設定すると、適度な運動量に収まるのではないかと思います。

食事の時間と内容を見直す

毎日の食事も、睡眠のリズムと深く関わっています。

食事の時間や内容を少し見直すだけで、睡眠の改善につながることがあります。

まず、食事はできるだけ毎日決まった時間に摂るようにしましょう。

規則正しい食事は、体内時計を整える助けとなります。

特に朝食は、体内時計のリセット効果を高めるためにも重要です。

夕食は、就寝時間の2〜3時間前までに済ませるのが理想的です。

寝る直前に食事を摂ると、消化活動のために胃腸が働き続け、眠りが浅くなる原因となります。

また、夕食の内容も、消化の良い、胃腸に負担の少ないメニューを心がけると良いでしょう。

さらに、カフェインやアルコールには注意が必要です。

カフェインには覚醒作用があり、効果は5~8時間持続するため、午後のコーヒーや緑茶、紅茶などは控えるのが賢明です。

例えば、夜22時に寝る方は、コーヒーなどを飲むのは14時頃までにしておきましょう。

アルコールは一時的に寝つきを良くするように感じられますが、睡眠の質を低下させ、夜中に目が覚める原因となります。

認知症の方が夜寝ないからといって寝酒を勧めるのは逆効果です。

また、睡眠薬との併用は非常に危険ですので絶対にやめましょう。

就寝前のリラックス習慣

スムーズな入眠のためには、心と体をリラックスモードに切り替える「就寝前ルーティン」を取り入れるのが効果的です。

毎日同じようなリラックス習慣を行うことで、「そろそろ寝る時間だな」と体が自然に認識するようになります。

例えば、就寝1〜2時間前に、ぬるめのお風呂(38〜40℃程度)にゆっくり浸かるのはおすすめです。

体温が一時的に上がり、その後下がっていく過程で自然な眠気が誘発されます。

ただし、熱すぎるお湯は交感神経を刺激してしまい逆効果になるので注意しましょう。

その他にも、軽いストレッチで体の緊張をほぐしたり、ゆったりとした静かな音楽を聴いたり、温かいノンカフェインの飲み物(ホットミルクやハーブティーなど)を飲んだりするのも良いでしょう。

アロマテラピーを取り入れ、ラベンダーなどリラックス効果のある香りを寝室に漂わせるのも有効な方法の一つです。

どうしても寝ない時は、無理に寝かせようとしない方が、互いのストレスにならず、良いかもしれません。

気持ちの落ち着く音楽を聴く、読書をするなど、リラックスできる気晴らしをすることで、その後眠りやすくなる可能性があります。

大切なのは、ご本人が心地よいと感じる、無理なく続けられる習慣を見つけることです。

穏やかな気持ちで眠りにつけるよう、安心できる時間を提供してあげましょう。

コップ1杯の水が睡眠を救う?

意外に思われるかもしれませんが、就寝前の「コップ1杯の水」が、結果的に夜間の寝ない状態を改善する手助けになることがあります。

特に、普段から夜間頻尿を心配して水分を控えている場合に有効な考え方です。

なぜなら、夜間のトイレを気にするあまり夕方以降の水分摂取を極端に控えると、体が脱水傾向になることがあるからです。

脱水は、血液の流れを悪くし、体のだるさや不快感を引き起こすだけでなく、せん妄(一時的な意識の混乱)のリスクを高めることも知られています。

これらの体調不良が、夜間の不眠につながる可能性があるのです。

また、水分補給量が少ないと、適切な量の尿が生成されず、身体から排出したい老廃物などが出きらない場合があります。

それでも身体がそれを排出したがるので、”出ないのに何度もトイレに行く”状況を作ってしまうのです。

もちろん、寝る直前にがぶ飲みするのは避け、就寝の1時間前くらいまでにコップ1杯(150ml程度)の常温の水や白湯を飲む、といった工夫が良いでしょう。

日中にこまめに水分を摂る習慣をつけることも大切です。

体の内側からのケアの一環としても、適切な水分補給は重要と考えられます。

ただし、心臓や腎臓に疾患がある場合は、水分摂取量について必ず医師の指示に従ってください。

睡眠薬を服用している場合は口渇を感じやすいこともあるため、適切な水分補給は不快感の軽減にもつながります。

副交感神経を優位にする

私たちの体は、活動時に働く「交感神経」と、リラックス時に働く「副交感神経」という2つの自律神経がバランスを取りながら機能しています。

スムーズな入眠と質の高い睡眠のためには、夜に向けて副交感神経を優位な状態にしていくことが重要です。

副交感神経を優位にするためには、前述した「就寝前のリラックス習慣」が非常に役立ちます。

ぬるめのお風呂、軽いストレッチ、深呼吸、瞑想、穏やかな音楽鑑賞などは、心身の緊張を解きほぐし、副交感神経の働きを高める効果が期待できます。

また、日中の過ごし方も影響します。日中に適度な運動をしたり、太陽の光を浴びたりすることは、夜間の副交感神経への切り替えをスムーズにする助けとなります。

逆に、寝る前の激しい運動や、強い光(スマホやPCの画面など)を浴びることは、交感神経を刺激してしまうため避けましょう。

認知症の方は、不安やストレスを感じやすく、交感神経が優位になりがちです。

そのため、意識的にリラックスできる時間を作り、副交感神経を優位に導く工夫を取り入れることが、睡眠薬に頼らずに夜寝ない状況を改善する上でとても大切になります。

安心できる声かけや、穏やかなスキンシップ(背中をさするなど)も、副交感神経を優位にするのに効果的です。

まとめ

認知症の方が夜寝ないという問題は、ご本人にとっても介護するご家族にとっても、本当につらく深刻な悩みです。

しかし、決して「治らない」「仕方ない」と諦める必要はありません。

この記事で解説してきたように、その原因は生活リズムの乱れ、不安やストレス、身体的な不快感、薬の副作用、睡眠環境など多岐にわたります。

そして、それぞれの原因に対して、ご自宅でできる具体的な対策、すなわち「非薬物アプローチ」がたくさんあります。

太陽の光を浴びて生活リズムを整える、日中の活動量を増やす、食事や水分補給を見直す、リラックスできる習慣を取り入れる、安心できる環境を作る…これらの地道な取り組みが、睡眠薬に頼ることなく、穏やかな睡眠を取り戻すための鍵となります。

もちろん、すぐに効果が出るとは限りません。

焦らず、根気強く、ご本人に合った方法を探していくことが大切です。

睡眠薬の使用は、これらの非薬物アプローチを試しても改善が見られない場合の「最後の手段」であり、必ず医師の慎重な判断と指示のもとで行う必要があります。

自己判断での使用や中止は絶対に避けてください。

認知症のケアは、時に孤独で、先の見えない不安を感じることもあるでしょう。

しかし、あなたは一人ではありません。

この記事でご紹介した方法を試しながら、必要であればかかりつけ医やケアマネジャー、地域包括支援センターなどの専門家にも相談し、チームで改善に取り組んでいきましょう。

小さな変化を喜び、希望を持ってケアを続けることが、必ずより良い方向へとつながっていくはずです。

- 寝ない原因は一つではない:認知症の方が眠れない背景には、体内時計の乱れ、不安、身体の不調、薬の影響など、様々な原因が隠されています。原因を探ることが、適切なケアへの近道です。

- まず試すは「非薬物アプローチ」:安易に睡眠薬に頼る前に、生活習慣の見直しや環境調整から始めましょう。これらが根本的な解決への鍵となります。

- 生活にメリハリをつける:朝の光を浴び、日中は活動し、夜はリラックスして過ごす。このサイクルが、自然な睡眠リズムを取り戻す基本です。

- 日中の活動が夜の睡眠を作る:散歩やデイサービスの利用などで日中の活動量を増やすと、適度な疲労感から夜に眠りやすくなります。ご本人が楽しめる活動を見つけることが大切です。

- 安心できる環境と関わりを:寝室の温度や明るさを整えるだけでなく、「大丈夫だよ」という穏やかな声かけやスキンシップが、ご本人の不安を和らげ、安心した眠りにつながります。

- 睡眠薬は医師と相談の上で慎重に:様々な対策をしても改善が難しい場合は、医師に相談しましょう。睡眠薬は転倒などのリスクを十分に理解し、自己判断で使わないことが鉄則です。

- 一人で抱え込まないで:介護者の心身の健康も非常に重要です。つらい時は一人で抱え込まず、かかりつけ医やケアマネジャー、地域包括支援センターなどに相談し、専門家の力を借りましょう。

【認知症の睡眠に関するQ&A】よくあるご質問

記事を読んでいただいた方から特に多く寄せられる疑問に、Q&A形式でお答えします。ご自身の状況と照らし合わせながら、具体的な解決策のヒントを見つけてください。

Q1. 認知症の人が夜に寝ない一番の原因は何ですか?

A1. 認知症の方が夜に眠れなくなる原因は一つではありません。主に以下の4つの要因が複雑に絡み合っていることが多いです。

- 生活リズムの乱れ:体内時計を司る脳機能の低下や、日中の活動量不足により、昼夜の区別がつきにくくなります。

- 不安やストレス:記憶障害などからくる漠然とした不安感が、夜間に強まることがあります。また、せん妄(一時的な意識の混乱)が原因の場合も少なくありません。

- 身体的な不快感:痛み、かゆみ、頻尿、便秘といった体の不調をうまく伝えられず、眠れない原因になっていることがあります。

- 薬の副作用:他の病気の治療で服用している薬が、睡眠に影響を与えている可能性も考えられます。

まずは、どの原因が当てはまるか、ご本人の様子を注意深く観察することが解決の第一歩です。

Q2. 睡眠薬に頼らずに、今日から家で試せることは何ですか?

A2. はい、睡眠薬を検討する前にご自宅で試せることはたくさんあります。まずは「生活リズムを整える」ことから始めましょう。

- 朝:カーテンを開けて太陽の光を浴び、体内時計をリセットする。

- 日中:散歩や簡単な家事などで活動量を増やし、適度な疲労感を得る。昼寝は午後3時までに30分以内で。

- 夜:寝る前は照明を暗めにし、テレビやスマホの光を避ける。ぬるめのお風呂や静かな音楽でリラックスする時間を作りましょう。

日中の過ごし方にメリハリをつけることが、夜の穏やかな眠りにつながります。

Q3. 昼夜逆転してしまっています。どうすれば元に戻せますか?

A3. 昼夜逆転の改善には、「光のコントロール」が最も効果的です。

まず、朝は決まった時間に起こし、必ず太陽の光を浴びせてください。これが体内時計をリセットする最強のスイッチになります。日中もなるべく明るい場所で過ごさせ、ウトウトしていても声をかけて活動を促しましょう。

逆に、夜は寝室をできるだけ暗く静かな環境に整えることが重要です。夕方以降のうたた寝は、たとえ短時間でも夜の睡眠に大きく影響するため、避けるように働きかけてみてください。根気が必要ですが、続けることで少しずつリズムが整っていきます。

Q4. 睡眠薬はどんなリスクがありますか?使うときの注意点は?

A4. 認知症の方への睡眠薬の使用は、特に慎重な判断が必要です。主なリスクとして、薬の効果が翌朝まで残り、ふらつきによる転倒・骨折につながる危険性が最も高いです。また、ぼーっとしてしまい認知機能が低下したり、かえって興奮や混乱(せん妄)を引き起こしたりする副作用もあります。

そのため、睡眠薬はあくまで「最後の手段」と考え、使用する場合は必ず医師の診断と処方が必要です。自己判断で飲ませたり、量を調整したりすることは絶対にやめてください。服用を開始した後も、ご本人の様子を注意深く観察し、気になる変化があればすぐに医師や薬剤師に相談しましょう。

「認知症の家族が夜寝てくれなくて、もう限界…」

「睡眠薬に頼りたくないけど、どうすればいいかわからない…」

もしあなたが今、このような切実な悩みを抱えているなら、どうか一人で抱え込まないでください。

認知症介護に悩むご家族のための無料相談を受け付けています。

経験豊富な専門スタッフが、あなたのお話をじっくり伺い、状況に合わせた具体的なアドバイスをさせていただきます。

さらに! 今すぐ公式LINEにご登録いただいた方限定で、ご自宅で実践できる認知症改善メソッドを具体的に解説した**【認知症改善の教科書(PDF版)】を無料プレゼント中!**

この「教科書」には、薬に頼らず認知症の症状を改善し、ご本人とご家族の笑顔を取り戻すための具体的なノウハウが満載です。

▼今すぐ下のボタンをクリックして、無料相談&教科書をGET!▼

もう一人で悩まないでください。

私たちと一緒に、穏やかな毎日を取り戻すための一歩を踏み出しましょう。

あなたからのご連絡を、心よりお待ちしています。