はじめに

認知症は、記憶や思考、判断力といった脳の機能が徐々に低下していく病気です。

様々な種類がありますが、共通して生活に大きな影響を与えます。

近年、認知症の治療薬は目覚ましい進歩を遂げていますが、実のところ、薬による治療だけでは十分ではありません。

薬物療法と非薬物療法を適切に組み合わせることで、より効果的に症状を改善し、QOL(生活の質)の向上を目指すことができます。

この記事では、認知症の薬にはどれほどの効果が期待できるのか、最新情報を交えつつ、お伝えしていきたいと思います。

認知症治療薬の現状

薬の種類と働き

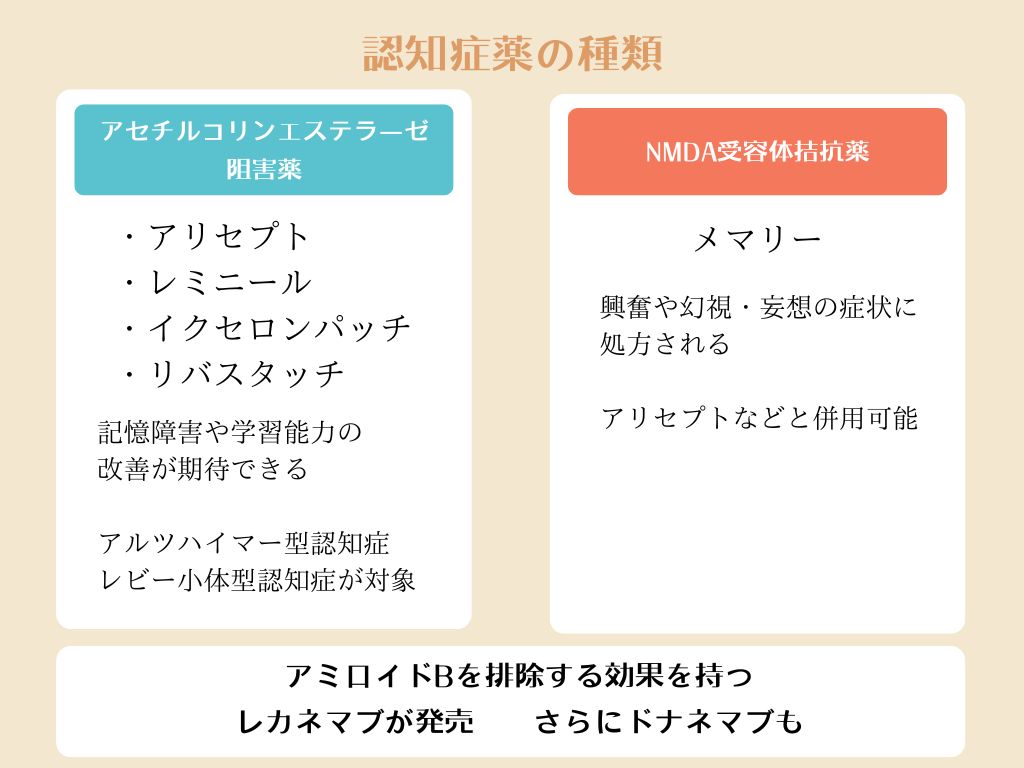

現在、認知症治療薬として主に用いられているのは、アセチルコリンエステラーゼ阻害薬とNMDA受容体拮抗薬です。

アセチルコリンエステラーゼ阻害薬は、脳内の神経伝達物質であるアセチルコリンの分解を抑制することで、記憶や学習能力の改善を期待できます。

アリセプトなどがこれに該当します。

一方、NMDA受容体拮抗薬は、神経細胞の興奮を抑え、幻覚や妄想といった症状の改善に効果を示します。

メマリーがこれに当たり、アリセプトなどと併用して処方されることもあります。

近年では、アミロイドβというたんぱく質の蓄積が原因となるアルツハイマー病に対して、このアミロイドβを直接除去する作用を持つレカネマブやドナネマブといった、新しいタイプの薬が登場しています。

薬の効果と副作用

認知症治療薬は、症状の進行を遅らせたり、症状を緩和したりする効果が期待できます。

しかし、全ての患者さんに効果があるわけではなく、副作用が出ることがあります。

主な副作用としては、吐き気、めまい、食欲不振、更には不穏や徘徊、歩行障害など、認知症の症状と同じようなものが現れることもあります。

処方を受ける際には、効果と副作用両方の説明をよく聞き、服用して副作用が出た場合は、速やかに医師に相談することが大切です。

薬を見直せば効果が倍増する?

認知症の治療は、医師がどれほど自信をもって処方したとしても、とにかく薬さえ飲めばOK!というほど簡単ではありません。

事実、処方を受けて良い効果を実感している人は、認知症患者全体の10%程度だと言われています。

これが、「認知症は治らない」が前提になってしまった原因のひとつかもしれません。

しかしそれは、例えば「薬の副作用を症状の進行と勘違いした」などの誤診が招いた結果である可能性も考えられます。

もし、服薬開始後に状況が悪化した場合、医師は症状の進行の前に、「薬が合わなかった可能性」を検討するべきなのです。

その可能性に焦点を当てた治療法に、コウノメソッドというものがあります。

コウノメソッドとは

コウノメソッドは、名古屋フォレストクリニックの院長である、河野和彦医師が考案した認知症の治療法です。

認知症の分類を行ったうえ、症状に見合った処方をできる限り少量の薬剤やサプリメントを用いて治療を行います。

この治療法について河野医師は、

「薬の投与量は患者の体と対話しながら決められるべきであり、認知症患者さんを介護する家族を優先的に救わなければ、患者さん本人も救われない」

と述べています。

残念ながら、現在の認知症治療において、薬が効いていない、あるいは副作用で悪化しているにも関わらず、処方を見直さず薬を飲ませ続けているケースが多いというのが現状です。

そのような患者さんの認知症薬の量を、コウノメソッドに基づいて調整したところ、認知症状が大きく改善したという事例もあるのです。

この治療法に興味がある方は、「コウノメソッド実践医」で検索してみてください。

認知症の最新研究

脳の可塑性とは

近年、脳の可塑性(かそせい)という概念が注目されています。

脳の可塑性とは、脳が経験や学習によって変化し、新しい神経回路を形成したり、既存の回路を強化したりする能力のことです。

つまり、脳は一生を通して成長し続けることができるのです。

この可塑性を活用することで、認知症の進行を遅らせたり、症状を改善したりすることが期待できます。

脳の可塑性を活用した治療法は、様々な分野で研究されており、認知症の治療にも応用されています。

具体的には、以下の様な方法が挙げられます。

- 運動療法:

- パズルやゲーム、読書など、脳を刺激する活動を通じて、神経回路を活性化させます。

- 脳トレなども、手軽に認知機能訓練を行う手段として注目されています。

- 脳卒中後のリハビリ:

麻痺した手足を繰り返し動かすことで、脳の損傷部位周辺の神経回路が再編成され、機能回復が期待できます。 - パーキンソン病の治療:

リズム運動やダンス療法などにより、運動機能の改善やQOLの向上を目指します。 - 脳性麻痺の治療:

重複した運動課題を繰り返し行うことで、運動機能の改善を促します。 - 認知機能訓練:

- アルツハイマー病の治療:

記憶訓練や計算問題など、認知機能を刺激するトレーニングを行うことで、認知機能の低下を遅らせる効果が期待できます。 - 脳外傷後のリハビリ:

記憶、注意、言語などの認知機能を改善するための訓練を行います。

- アルツハイマー病の治療:

- 感覚刺激療法:

- 視覚障害者のリハビリ:

点字や音による刺激を与えることで、脳の視覚野が他の感覚情報を処理するようになり、残存視力を最大限に活用できるようになります。 - 聴覚障害者のリハビリ:

音声言語療法や聴覚訓練などにより、聴覚機能の回復を促します。

- 視覚障害者のリハビリ:

- 鏡療法:

- 脳卒中後のリハビリ:

麻痺した手を鏡像で見て、健常な手と重ねて動かすことで、脳が麻痺した手を動いていると錯覚し、運動機能の回復を促進します。

- 脳卒中後のリハビリ:

- 仮想現実療法:

- 恐怖症の治療:

仮想現実の中で、恐怖の対象に少しずつ慣れていくことで、恐怖心を克服します。 - 疼痛の治療:

痛みの感覚を仮想現実の中で視覚化し、痛みに対する注意をそらすことで、痛みの軽減を図ります。

- 恐怖症の治療:

- 脳磁気刺激療法 (TMS):

- うつ病の治療:

脳の特定の部位に磁気をあてることで、神経活動を調節し、うつ症状の改善を目指します。 - 慢性疼痛の治療:

痛みを感じる脳の領域を刺激することで、痛みの感覚を抑制します。

- うつ病の治療:

以上のように、脳の可塑性を活用した治療法は、手術や薬物療法に限らず、中には自宅でもできるような簡単なリハビリによっても効果が期待できます。

あまり聞き慣れない言葉なので、もしかすると不審に思うかもしれません。

そこで、脳の可塑性を体現した、ある女性の話をしましょう。

脳の半分が”ない”状態で生まれた女性

ミシェル・マックは、左脳の大部分が欠損した状態で生まれながらも、驚くべき回復力を見せた人物です。

通常、左脳は言語や文章の理解に関わっています。

ミシェル・マックは左脳を欠損していたために、幼少期に言語機能の獲得が遅れていたのです。

しかし、ミシェル・マックは右脳を使って言語を習得し、日常生活を送る能力を獲得しました。

これは、脳の可塑性、つまり脳が経験や学習によって変化し、新しい神経回路を形成する能力のおかげです。

通常、言語機能は左脳が担いますが、ミシェル・マックの場合、右脳がその役割を補い、新しい神経回路を形成することで、言語機能を獲得することができたのです。

ミシェル・マックのケースは、脳の柔軟性と適応能力を如実に示しています。

脳は、生まれつきの状態だけでなく、後天的な経験によって大きく変化する可能性があるのです。

この事例は、以下のことを示唆しています。

- 脳の機能は固定されたものではない:

脳は、損傷を受けても、他の部位がその機能を補うことができる。 - 脳は生涯を通して変化し続ける:

幼少期だけでなく、大人になってからも脳は新しいことを学習し、変化することができる。 - 脳の可塑性を高めることが重要:

脳の可塑性を高めるための取り組みは、様々な脳疾患の治療や予防に役立つ可能性がある。

ミシェル・マックのケースは、私たちに希望を与えてくれます。

認知症を含め、脳の機能に障害を抱えている人でも、適切な支援とリハビリテーションによって、大きく成長できる可能性があるのです。

よくある質問

認知症も、認知症の治療も、難しくて簡単に理解できないことばかりだと思います。

私が関わった中で、よく聞かれた質問と、その答えを紹介します。

Q1. 認知症の薬を飲み始めたら、逆に父の様子がおかしくなった気がします。どうすればいいですか?

A1. すぐに処方した医師またはかかりつけ医にご相談ください。

認知症の症状が進行したのではなく、薬の副作用(吐き気、めまい、不穏、歩行障害など)が現れている可能性があります。ご自身の判断で服薬を中止するのではなく、必ず医師に状況を伝え、薬がご本人に合っているかどうかの再評価をしてもらいましょう。その際、「いつから、どのような変化があったか」を具体的にメモして持参すると、診察がスムーズに進みます。

Q2. 脳の可塑性を高めるために、自宅で簡単にできることはありますか?

A2. はい、日常生活の中でできることがたくさんあります。

特別な訓練だけでなく、以下のような活動も脳の可塑性を高めるのに役立ちます。

- 運動:散歩や軽い体操など、無理のない範囲での有酸素運動。

- 知的活動:新聞や本を読む、計算ドリルやパズルを解く、新しい趣味(楽器演奏など)を始める。

- コミュニケーション:家族や友人と積極的に会話する、地域の集まりに参加する。

大切なのは、本人が楽しみながら継続できることを見つけることです。

Q3. 「コウノメソッド」は、どこの病院でも受けられますか?

A3. 「コウノメソッド」は、この治療法を学び実践している「実践医」のいる医療機関でのみ受けることができます。

お近くの医療機関を探すには、インターネットで「コウノメソッド実践医 (お住まいの地域名)」のように検索してみてください。実践医のリストを公開しているウェブサイトが見つかります。受診前には、必ず医療機関に直接お問い合わせいただくことをお勧めします。

Q4. 新しいアルツハイマー病の薬(レカネマブなど)は、誰でも使えますか?

A4. いいえ、現在のところ対象となる患者さんは限定されています。

レカネマブなどの新しい治療薬は、アルツハイマー病の原因とされる脳内のタンパク質「アミロイドβ」を除去する画期的な薬ですが、主に病気の進行が比較的ゆるやかな「早期アルツハイマー病」や「軽度認知障害(MCI)」の患者さんが対象となります。また、投与には専門的な検査や定期的な副作用の確認が必要です。ご自身やご家族が対象になるかどうかは、専門の医療機関で詳しい検査を受けた上で、医師とよく相談して判断する必要があります。

まとめ

認知症の治療は、薬物療法と非薬物療法の両輪で進めることが大切です。

薬に頼り切れば、脳の可塑性どころか、余計に症状を悪化させることになりかねません。

逆に、非薬物療法でトレーニングを行おうにも、症状が酷いために、やってほしいことをやってもらえないようでは元も子もありません。

- 認知症治療は薬だけじゃない:現在の認知症治療薬は症状の進行を遅らせる効果が期待できますが、副作用のリスクもあり、薬物療法と非薬物療法(リハビリなど)を組み合わせることが大切です。

- 「薬が合わない」可能性を忘れないで:「薬を飲んだら悪化した」という場合、症状の進行ではなく薬の副作用かもしれません。医師に相談し、薬の種類や量の見直しを検討することが非常に重要です。

- コウノメソッドという選択肢:薬の量を最小限に調整し、ご家族の負担軽減も重視する「コウノメソッド」という治療法があります。改善事例も報告されており、「コウノメソッド実践医」で検索して専門医を探すことができます。

- 脳には「回復する力」がある:脳には、経験や学習によって変化・成長する「脳の可塑性」という力が備わっています。この力を活かした運動や脳トレ、リハビリテーションは、認知機能の維持・改善に繋がる大きな希望です。

- 諦めずに多角的なアプローチを:薬の効果を過信したり、逆に諦めたりするのではなく、ご本人に合った治療法やリハビリを多角的に探していくことが、その人らしい生活を長く続ける鍵となります。

「現在の治療を続けていいのか不安」「薬の効果がない(または悪化している)」という悩みがありましたら、いつでもご相談ください。

【無料相談受付中】

【参考文献】

- 厚生労働省 認知症に関する情報

- 国立長寿医療研究センター 認知症の研究成果