はじめに

「今日もまた、食事を口に入れたまま飲み込んでくれない…」

認知症の家族を介護する中で、食事の時間が日に日に憂鬱に感じられていませんか?

愛情を込めて準備した食事を前に、どうして食べてくれないのかと途方に暮れたり、ご自身の介護方法を責めてしまったりすることもあるかもしれません。

しかし、どうか一人で抱え込まないでください。

認知症の方が食べ物を飲み込まない背景には、ご本人の「わがまま」ではなく、必ず理由が隠されています。

その多くは、飲み込む機能が低下する摂食嚥下障害(せっしょくえんげしょうがい)や、認知機能の低下が複雑に関係しています。

この記事では、その原因を一つひとつ丁寧に解き明かし、ご自宅で今日から試せる具体的な改善アプローチを専門的な視点から解説します。

「認知症だから仕方ない」と諦める必要は全くありません。

正しい知識を持ってアプローチすれば、ご家族の「食べる喜び」を取り戻し、介護するあなたの負担を軽くすることは十分に可能です。

一緒にその方法を見つけていきましょう。

認知症の方が食べ物を飲み込まない5つの原因

認知症の方が食事をスムーズに飲み込めない理由は一つではありません。

認知機能の低下、お口や身体の状態、さらには心の状態まで、様々な要因が絡み合っています。

ここでは、考えられる主な5つの原因について、詳しく見ていきましょう。原因を正しく理解することが、適切なケアへの第一歩です。

原因①:認知機能の低下(「食べる」ことの混乱)

認知症の中核的な症状である「認知機能の低下」は、食事の行動に直接的な影響を与えます。

ご本人は食べたくないわけではなく、食べるという行為自体が分からなくなっているのかもしれません。

食べ物を食べ物として認識できない

目の前にあるものが「食べ物」だと認識できなくなることがあります。

これは「失認(しつにん)」と呼ばれる症状で、脳の機能低下により、物の形や色は見えていても、それが何であるかを理解するのが難しくなる状態です。

例えば、好物だった煮魚も、単に「お皿の上にある何か」としか映らず、どうすればよいか分からなくなってしまいます。

認知症の方が食べ物を飲み込まないのは、この「失認」が原因で食事をスタートできないケースが多く、摂食嚥下障害の初期段階とも考えられます。

まずは「これは美味しいお豆腐ですよ」等声をかけ、スプーンで少しだけ味を感じてもらうことで、食べるスイッチが入ることがあります。

食事の一連の動作がわからなくなる

「お箸を使って食べ物を口に運び、よく噛んでから飲み込む」という一連の動作が、スムーズにできなくなることがあります。

これは「失行(しっこう)」と呼ばれる症状で、身体を動かす機能に問題はないのに、目的を持った行動が取れなくなる状態です。

お箸をただ握りしめていたり、食べ物を口に入れた後、次に何をすれば良いか分からず、ぼーっと一点を見つめてしまったりします。

このような場合、介助者が一緒に手を添えて口まで運んだり、「次はお茶を飲みましょうか」と一つひとつの動作を具体的に声かけしたりすることで、次の行動を促すことができます。

集中力が続かず、食事に意識が向かない

認知症の症状の一つに、注意力の低下があります。

食事中にテレビがついていたり、周りで人が話していたりすると、すぐにそちらに気を取られてしまい、食事への集中が途切れてしまいます。

ご本人にとっては、食事よりも他の刺激が気になってしまい、結果として食べることをやめてしまうのです。

食事に意識が向かない状態では、安全に飲み込むことも難しくなります。

まずは食事に集中できる静かな環境を整えることが、改善への大切な一歩と言えるでしょう。

原因②:摂食嚥下障害(飲み込む機能の低下)

認知症の方が食べ物を飲み込まない最も直接的な原因の一つが、摂食嚥下障害です。

これは、食べ物を認識してから、口に入れ、噛み砕き、飲み込んで胃へ送るまでの一連の流れ(これを摂食嚥下といいます)が、何らかの原因でうまくいかなくなる状態を指します。

口の中で食べ物をまとめられない

私たちは普段、無意識のうちに口の中に入った食べ物を舌でまとめ、飲み込みやすい「食塊(しょっかい)」という塊を作っています。

しかし、舌や頬の筋力が低下すると、この食塊をうまく作ることができません。

食べ物が口の中にバラバラに広がったままだと、飲み込む指令が脳から出にくくなり、口に溜め込んでしまう「ため込み」という行動につながります。

ゼリーやプリンのように、最初からまとまっている形状のものは比較的食べやすい傾向にあります。

飲み込むタイミングがずれる

食べ物を喉に送り込み、「ごっくん」と飲み込む反射(これを嚥下反射:えんげはんしゃ と言います)が起こるタイミングが遅れることがあります。

健康な状態であれば、食べ物が喉の奥に達するとすぐに嚥下反射が起こりますが、この反射が鈍くなると、食べ物が気管の入り口に長く留まってしまいます。

その結果、誤って気管に入ってしまう「誤嚥(ごえん)」のリスクが非常に高くなります。食事中にむせることが増えたら、この嚥下反射の遅れを疑う必要があります。

食べ物をうまく食道へ送れない

「ごっくん」という飲み込みの動作は、喉の筋肉が複雑に連携して行われます。

この喉の筋力が衰えると、食べ物を食道へ送り込む力が弱くなり、喉の途中に食べ物が残ってしまう感覚(咽頭残留:いんとうざんりゅう)が生じます。

ご本人は、飲み込んだつもりでもスッキリせず、不快感からそれ以上食べることを拒否することがあります。

また、残留した食べ物が後から気管に流れ込み、誤嚥性肺炎を引き起こす原因にもなるため、注意が必要です。

原因③:口腔内のトラブル(口の中の痛みや不快感)

私たちでも口内炎ができると食事が辛くなるように、お口の中のトラブルは食欲に直結します。

特にご自身の不調をうまく伝えられない認知症の方の場合、介護者がそのサインに気づいてあげることが非常に重要です。

虫歯、歯周病、入れ歯が合わないなど

虫歯や歯周病による痛み、グラグラする歯、そしてサイズの合わなくなった入れ歯が当たって痛むなど、お口の中に痛みの原因があると、食べ物を噛むこと自体が苦痛になります。

食事のたびに痛みを感じるため、次第に食べることへの意欲を失ってしまうのです。

入れ歯が合わずに口の中でカタカタと動くと、うまく食べ物をすり潰せず、飲み込みにくい塊になってしまいます。

食事の様子を注意深く観察し、「いつもより噛む回数が少ない」「特定の側で噛んでいない」などの変化があれば、歯科医に相談することをお勧めします。

【関連データ】

8020推進財団「オーラルフレイル」:

口腔機能のささいな衰えである「オーラルフレイル」が全身の衰えにつながることが指摘されています。

口腔ケアの重要性を理解する上で参考になります。

口内炎や口の中の乾燥

口内炎の痛みはもちろんのこと、薬の副作用や加齢によって唾液の分泌が減り、口の中が乾燥(ドライマウス)することも、食事を妨げる大きな原因です。

唾液は、食べ物をまとめて飲み込みやすくするだけでなく、口の中の汚れを洗い流す役割も担っています。

口が乾燥していると、食べ物が口の中に張り付いてしまい、うまく飲み込めません。食事の前に水分を摂って口の中を潤したり、保湿剤を使ったりするケアが有効です。

原因④:心理的・環境的な要因(ストレスや不安)

食事は単なる栄養補給ではなく、心を満たす時間でもあります。

しかし、認知症の方にとって、食事の時間がストレスや不安を感じる場になってしまうと、食べる意欲は大きく削がれてしまいます。

食事環境が落ち着かない

テレビの大きな音や家族の慌ただしい会話、人の出入りが激しい場所など、騒がしい環境では食事に集中することができません。

特に認知症の方は、多くの情報が一度に入ってくると混乱しやすく、目の前の食事に意識を向けることが難しくなります。

安心できる環境を整えるだけで、食事の進みが大きく改善されるケースは少なくありません。食事の時間だけでもテレビを消し、静かで穏やかな雰囲気作りを心がけてみてください。

介助者とタイミングが合わない

介護に慣れていないと、「早く食べさせなければ」という焦りから、ご本人のペースを無視して次々と口に運んでしまいがちです。

しかし、急かされることはご本人にとって大きなストレスとなり、かえって口を固く閉ざしてしまう原因になります。

また、口の中にまだ食べ物が残っているのに次の食事が運ばれてくると、誤嚥のリスクも高まります。

ご本人の「もぐもぐ」「ごっくん」をしっかりと確認し、一呼吸おいてから次の介助に移る心の余裕が大切です。

うつ状態や無気力による食欲不振

認知症の周辺症状として、うつ状態やアパシー(自発性の低下)が見られることがあります。

何事にも興味や関心がなくなり、それは「食べる」という意欲にも影響します。

これまで好きだったものでも「食べたくない」と言ったり、食事を目の前にしても無表情で反応がなかったりします。

これは、認知症が進行し、食べ物を飲み込まないという行動につながる心理的な要因であり、摂食嚥下障害とは異なるアプローチが必要です。

無理強いはせず、少量でも好きなものを用意したり、誰かと一緒に食べる「共食」の機会を作ったりして、食事が楽しい時間だと感じてもらう工夫が求められます。

原因⑤:身体的な問題(体力低下や薬の影響)

食事は、私たちが思う以上に体力を使う行為です。

座っている姿勢を保ち、腕を動かし、食べ物を噛み、飲み込むという一連の動作には、相応のエネルギーが必要となります。

病気や加齢による全身の体力低下

加齢や、心臓・呼吸器系の疾患などによって全身の体力が低下していると、食事の途中で疲れてしまい、最後まで食べきれなくなることがあります。

特に、一食を食べるのに30分以上かかる場合は、疲労が原因である可能性が高いです。

一度に食べる量を減らして食事の回数を増やしたり、栄養補助食品をうまく活用したりするなど、ご本人の体力に合わせた工夫が必要です。

薬の副作用による眠気や食欲不振

認知症の治療薬や、その他の疾患で服用している薬の副作用によって、日中に強い眠気が出たり、食欲が低下したりすることがあります。

食事中にうとうとしてしまうと、安全に飲み込むことができず、誤嚥の危険性が高まります。

もし、新しい薬を飲み始めてから食事の様子が変わったと感じる場合は、自己判断で薬を中断せず、必ず処方した医師や薬剤師に相談してください。

薬の種類や飲む時間を調整することで、問題が解決する場合があります。

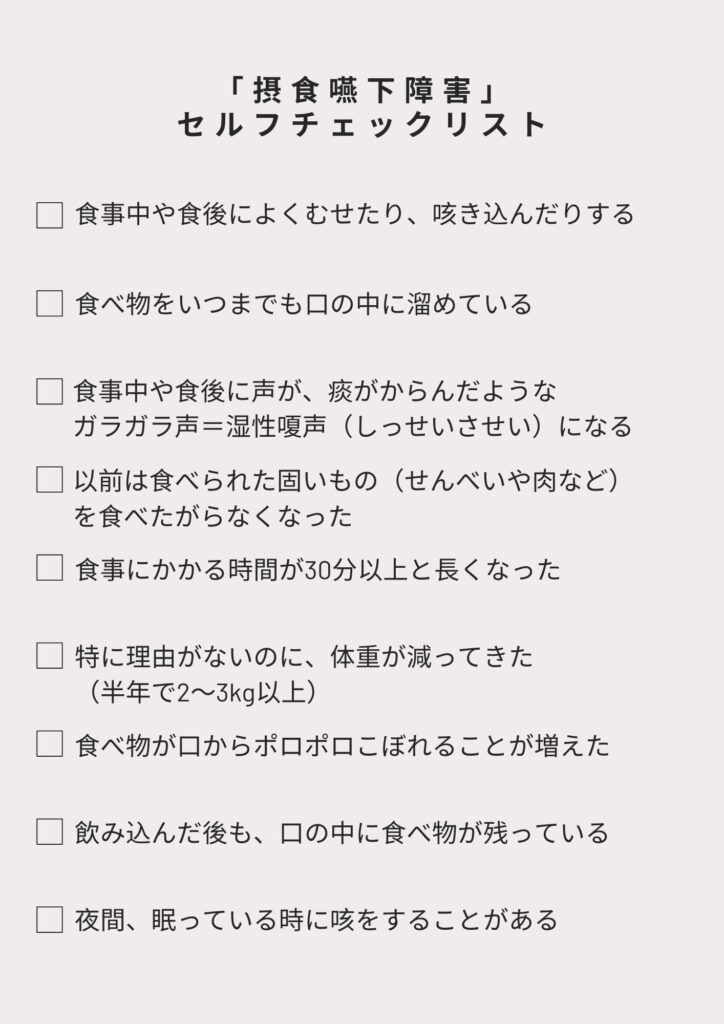

「摂食嚥下障害」のセルフチェックリスト

「もしかして、うちの家族も摂食嚥下障害かも?」と感じたら、以下の項目をチェックしてみてください。一つでも当てはまる場合は、専門家への相談を検討するサインです。早期発見・早期対応が、食べる機能の維持・改善につながります。

【関連データ】

嚥下障害チェックリスト – すこやか歯科クリニック:

高齢者の誤嚥性肺炎の診断について、詳しく解説されています。

今日から実践できる5つの改善アプローチ

原因が分かったら、次はいよいよ具体的なアプローチです。

「もう改善は難しい」と諦める必要はありません。

ご家庭での少しの工夫が、ご本人の「食べる力」を引き出し、安全な食事につながります。

ここでは、今日からすぐに始められる5つの改善アプローチをご紹介します。

アプローチ①:食事に集中できる「環境」を整える

食事は、ただ栄養を摂るだけの作業ではありません。

五感を使って楽しむことで、脳が活性化し、食欲も湧いてきます。

そのために最も基本となるのが、食事に集中できる環境を整えることです。

テレビを消し、静かで落ち着いた環境を作る

まずは、食事の妨げになる刺激を減らしましょう。

テレビの音やラジオ、騒がしい会話は、認知症の方の注意を散漫にさせます。

食事の時間だけでもそれらを消し、静かで穏やかな空間を作ってみてください。

ご本人が目の前の食事に意識を向けることができれば、食べ物を認識し、安全に飲み込むという一連の流れがスムーズになります。

食卓の上も、食事に関係のないものは片付けてシンプルにすると、より効果的です。

食事に集中できる簡単な声かけ

環境を整えたら、次は優しい声かけで食事のスタートを促しましょう。

「さあ、ご飯ですよ」という合図や、メニューを説明する「今日の夕食は、美味しいお魚ですよ」といった言葉は、これから食事の時間であることを認識させ、心の準備を促します。

食事中も、「よく噛めていますね」「美味しいですね」といった肯定的な言葉をかけることで、ご本人は安心し、食べる意欲を維持しやすくなります。

アプローチ②:誤嚥を防ぐ「正しい姿勢」を作る

安全に飲み込むためには、食事の姿勢が非常に重要です。

少し姿勢を変えるだけで、食べ物が気管に入りにくくなり、誤嚥のリスクを大幅に減らすことができます。

深く腰掛け、少し前かがみに

椅子には浅く腰掛けるのではなく、お尻を一番奥まで引いて深く座ってもらいましょう。

背もたれにクッションなどを入れて、体幹を安定させるのも良い方法です。

その上で、少し顎を引いた「やや前かがみ」の姿勢を意識してください。

この姿勢は、気管の入り口が自然と狭くなり、食べ物が食道の方へ流れやすくなる、最も誤嚥しにくい姿勢です。

逆に、上を向いた姿勢での食事は、気管が開きやすく非常に危険なので絶対に避けてください。

足の裏がしっかりと床につくように

座った時に足が床から浮いていると、体が不安定になり、踏ん張りがききません。

これでは、食べ物を噛んだり飲み込んだりする力も入りにくくなります。

足の下に台を置くなどして、足の裏全体がしっかりと床(または台)につくように高さを調整してください。

体が安定することで、上半身の余計な緊張がとれ、リラックスして食事に臨むことができます。この小さな工夫が、安全な「ごっくん」をサポートします。

アプローチ③:「飲み込みやすい食事」を工夫する

認知症の方の摂食嚥下障害に対応するためには、食事の内容そのものを見直すことも欠かせません。

食べ物を飲み込まないのは、単に「食べにくい」からかもしれません。

飲み込みやすさに配慮した食事を提供することで、食べる意欲が回復する可能性があります。

パサパサするもの、サラサラすぎるものを避ける

パンやゆで卵の黄身、高野豆腐などのパサパサした食品は、口の中でまとまりにくく、誤嚥しやすい代表例です。

逆にお茶や味噌汁などのサラサラした液体は、喉を通過するスピードが速すぎて、むせの原因になりやすいので注意が必要です。

これらを提供する際は、あんかけにしたり、とろみ剤を使ったりして、飲み込みやすい形態に調整する工夫が求められます。

まとまりやすい形態に調整する

食べ物を飲み込みやすくするためには、「適度なとろみ」と「まとまりやすさ」がキーワードになります。

市販の「とろみ調整食品」を使えば、飲み物や汁物に簡単にとろみをつけることができます。

また、食材を細かく刻む「きざみ食」は、かえって口の中でバラバラになり誤嚥のリスクを高めることがあるため、近年ではミキサーにかけたものを固めた「ソフト食」や「ムース食」が推奨されています。

見た目も美しく、安全に食べられる介護食のレシピも増えていますので、ぜひ試してみてください。

見た目や香りも楽しめるような工夫、好きな食べ物(食欲の刺激)

食事は、味だけでなく見た目や香りも楽しむものです。

ペースト状の食事でも、食材ごとに分けて彩りよく盛り付けたり、食器を工夫したりするだけで、食欲は大きく変わります。

また、食事の前に出汁の香りや柑橘系の香りを嗅いでもらうことも、唾液の分泌を促し、食欲を刺激するのに効果的です。

もちろん、ご本人が昔から好きだった食べ物を用意することも、食べる意欲を引き出す最高のスパイスになります。

アプローチ④:安心感を与える「コミュニケーション」

介護される側にとって、介助者の言動は食事の時間に大きな影響を与えます。

焦りやイライラは必ず相手に伝わってしまいます。穏やかで肯定的なコミュニケーションを心がけることが、何よりの食欲増進剤となります。

急かさず、本人のペースを尊重する

食事の時間は、最低でも30分は確保するようにしましょう。

「早く食べてほしい」という気持ちは分かりますが、急かすことはご本人にプレッシャーを与え、食事を苦痛なものにしてしまいます。

一口食べたら、「ごっくん」と飲み込んだことを確認してから、一呼吸おいて「次、いきましょうか」と声をかけるくらいの、ゆったりとしたペースを保ってください。

ご本人のペースに合わせることが、結果的に安全でスムーズな食事につながります。

肯定的な声かけ

「またこぼして」「早く飲み込んで」といった否定的な言葉は、ご本人の自尊心を傷つけ、食べる意欲を奪ってしまいます。

たとえ少ししか食べられなくても、「今日は一口食べられましたね」「上手に飲み込めましたね」と、できたことを具体的に褒めてあげてください。

肯定的な言葉はご本人に安心感を与え、「次も食べてみよう」という前向きな気持ちを引き出します。

介助者が笑顔でいることが、最高の雰囲気作りになります。

アプローチ⑤:お口の健康を守る「口腔ケア」

お口の健康は、安全に食事を楽しむための土台であり、全身の健康を左右するほど重要です。

特に認知症の方の摂食嚥下障害のケアにおいて、口腔ケアは誤嚥性肺炎を予防する上で欠かすことができません。

食前・食後の歯磨きやうがいを習慣に

食前の口腔ケアは、唾液の分泌を促して食べやすくするだけでなく、眠っている間に増えた細菌を減らし、誤嚥した際のリスクを低減させます。

食後は、食べ物のカスや細菌を取り除き、虫歯や歯周病を防ぐために行います。

歯ブラシだけでなく、スポンジブラシや舌ブラシなども活用し、歯、歯ぐき、舌、上あごなどを優しく清掃しましょう。

うがいが難しい場合は、湿らせて水気を切ったガーゼなどで拭うだけでも効果があります。

ドラッグストアなどで「口腔ケアティッシュ」というものも売ってますので、使ってみてもいいかもしれません。

口腔ケアは誤嚥性肺炎の予防に直結する

誤嚥性肺炎は、食べ物や唾液と一緒に口の中の細菌が気管に入ることで発症します。

つまり、日頃から口腔ケアを徹底し、口の中を清潔に保っておけば、万が一誤嚥してしまっても、肺炎を発症するリスクを大きく下げることができるのです。

研究データでも、専門的な口腔ケアが高齢者の肺炎発症率を低下させることが示されています。

口腔ケアは、食べ物を飲み込まない問題へのアプローチであると同時に、命を守るための重要なケアなのです。

改善への最短ルートは「専門家への相談」

ご家庭での工夫やアプローチは非常に重要ですが、時には専門家の視点を取り入れることで、問題解決が大きく前進することがあります。

一人で、あるいはご家族だけで抱え込まず、専門家の力を借りることをためらわないでください。

それは、改善への最も確実で、そして最短のルートです。

「専門家」と言っても、どこに相談すれば良いか分からないかもしれません。

まずは、最も身近な相談窓口を頼ってみましょう。かかりつけの医師や、いつもお世話になっているケアマネジャーは、ご本人の全体的な状態を把握しています。

また、高齢者の介護や医療に関する公的な相談窓口である「地域包括支援センター」は、適切な専門機関やサービスにつないでくれる心強い存在です。

まずはお電話で「認知症の家族が食事を飲み込まなくて困っている」と伝えることから始めてみてください。

「こんな些細なことで相談していいのだろうか」「忙しいのに迷惑じゃないか」などと遠慮する必要は全くありません。

ご家族が感じている「困りごと」は、専門家にとっては重要な情報です。

認知症で食べ物を飲み込まないという問題は、摂食嚥下障害という病気が隠れている可能性があり、早期に専門家が介入することで、機能の回復が期待できるケースも少なくありません。

勇気を出して相談することが、ご本人とご家族の未来を明るくする第一歩です。

まとめ

この記事では、認知症の方が食べ物を飲み込まない原因と、その改善アプローチについて解説しました。大切なポイントを以下にまとめます。

- 原因は一つではない:認知症で食べ物を飲み込まない背景には、認知機能の低下だけでなく、摂食嚥下障害、口腔トラブル、心理・身体的な問題など、複数の要因が複雑に絡み合っています。

- 摂食嚥下障害のサインを見逃さない:「むせる」「食事に時間がかかる」「声が変わる」などの変化は、飲み込む機能が低下している重要なサインかもしれません。

- 環境と姿勢が基本:まずはテレビを消して静かな環境を整え、足が床につく前かがみの姿勢を保つだけで、食事の安全性は大きく向上します。

- 食事の工夫は「まとまり」が鍵:パサパサ・サラサラしたものは避け、とろみを活用するなど、口の中でまとまりやすい形態に調整することが誤嚥予防につながります。

- 口腔ケアが命を守る:お口の中を清潔に保つことは、食べる意欲を引き出すだけでなく、誤嚥性肺炎のリスクを減らす最も効果的な予防策の一つです。

- 一人で抱え込まない:食事の悩みは、かかりつけ医、ケアマネジャー、地域包括支援センターなど、専門家に相談することが改善への一番の近道です。適切な知識を持ってケアを行えば、「食べる力」は改善できます。一つひとつの工夫が、ご本人の「食べる喜び」に繋がります。

認知症の家族が食べ物を飲み込まない時、その背景には、認知機能の低下、摂食嚥下障害、お口のトラブル、心理的な要因、そして身体的な問題といった、実に様々な原因が隠されていることをお分かりいただけたでしょうか。

大切なのは、その原因を決めつけず、一つひとつ可能性を探りながら、ご本人に合ったアプローチを見つけていくことです。

「食事環境を整える」

「正しい姿勢を保つ」

「食事を工夫する」

「安心できる声かけをする」

「口腔ケアを徹底する」

この記事でご紹介した5つのアプローチは、どれもご家庭で今日から始められることばかりです。

一つでも試していただくことで、明日からの食事の時間が少しでも穏やかなものになるかもしれません。

そして何より、一人で抱え込まないでください。「食べる」という行為は、生きる希望そのものです。適切なケアと専門家のサポートがあれば、食べる機能は改善できます。決して諦めずに、大切なご家族の「食べる喜び」を一緒に支えていきましょう。

たった5分で、明日からの介護が変わるかもしれません

よくある質問

Q1. 食事中に激しくむせてしまったら、どう対処すればいいですか?

A1. まずは慌てず、ご本人に咳を続けてもらってください。咳は、誤嚥しかけた異物を排出するための最も重要な防御反応です。背中をさするのではなく、少し前かがみの姿勢にさせ、下から上へ優しく叩く「背部叩打法(はいぶこうだほう)」が有効です。咳が落ち着いたら、すぐに食事を再開せず、一度お茶などで口の中を潤し、深呼吸して落ち着くのを待ちましょう。むせが頻繁に起こる場合は、食事の形態や一口の量を見直す必要があります。

Q2. 摂食嚥下障害を疑ったら、まず何科を受診すればよいですか?

A2. 最も専門的なのは、飲み込みの機能を評価できる「耳鼻咽喉科」や「リハビリテーション科」です。かかりつけ医に相談し、紹介状を書いてもらうのがスムーズでしょう。また、入れ歯の問題や口腔ケアについては「歯科」の受診が不可欠です。どの科にかかれば良いか迷う場合は、まずケアマネジャーや地域包括支援センターに相談し、地域の医療機関の情報を教えてもらうことをお勧めします。

Q3. とろみ剤を使ってみましたが、本人が嫌がります。何かコツはありますか?

A3. とろみ剤特有の食感や風味を嫌がる方は少なくありません。いくつかのコツがあります。

- とろみ剤の種類を変えてみる:メーカーによって味や粘度のつき方が異なります。サンプルを取り寄せて試すのがお勧めです。

- つけすぎない:最初は薄いとろみから始め、ご本人が受け入れられる濃度を探りましょう。ダマにならないよう、よくかき混ぜることも重要です。

- 代替案を試す:市販のゼリー飲料や、元からとろみがついている嚥下調整食品を活用するのも一つの手です。無理強いせず、ご本人が好む味や形態を見つけることが大切です。

Q4. 食事を全く受け付けず、口を固く閉じてしまいます。どうすればいいですか?

A4. 食事を完全に拒否する場合は、無理強いすることが最も避けるべき対応です。まずはその原因を探りましょう。体調が悪いのか、口の中に痛みがあるのか、あるいは精神的に不安定なのか、様々な可能性が考えられます。食事の時間をずらしたり、場所を変えたりするだけで食べてくれることもあります。また、プリンやアイスクリーム、栄養補助ゼリーなど、ご本人が「これなら」と思える好きなものから試してみるのも有効です。何をしても食べない状態が続く場合は、脱水や栄養失調のリスクがあるため、速やかにかかりつけ医やケアマネジャーに相談してください。

「記事を読んだけど、うちの場合はどうすれば…」

「もっと具体的な改善方法を知りたい」

そんなあなたの悩みに、専門家が無料でお答えします。

【公式LINE】にご登録いただいた方限定で、

✅ 特典1:専門家による無料相談(回数無制限)

✅ 特典2:自宅でできる改善メソッド満載!限定レポート『認知症改善の教科書』をプレゼント!

をご提供しています。

もう一人で悩むのは終わりにしませんか?

私たちが、あなたの介護を全力でサポートします。

▼今すぐ下のボタンをタップして、『認知症改善の教科書』を受け取る▼