はじめに

「認知症かも?」と感じている、または認知症と診断されたご家族をお持ちのあなたへ。

- 何も言わずに外出して、帰ってこれなくなる

- 急に怒り出し、手が付けられない…

- 財布や通帳をよくなくす、預金を引き下ろせなくなった

などの認知症状で悩んでいませんか?

この記事では、よくある認知症の悩みと、その改善策について、ランキング形式でご紹介します。

この記事が、あなたにとって希望の光となり、前向きな一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。

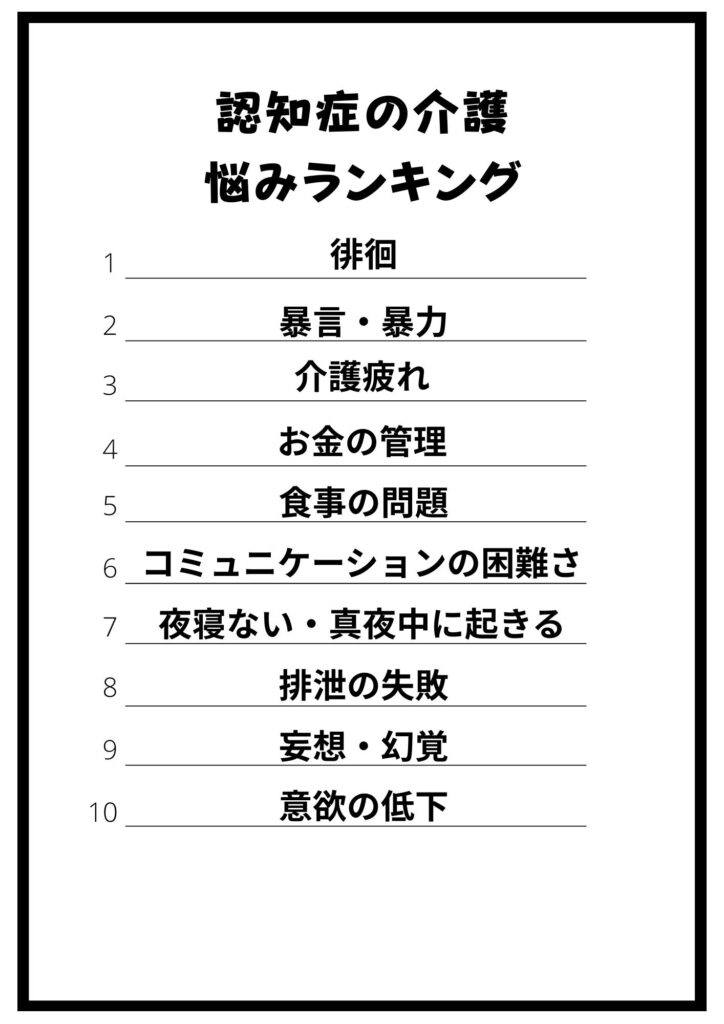

認知症の介護 悩みランキング

認知症の方やそのご家族が抱える悩みは多岐にわたります。ここでは、多くの方が共通して抱える悩みをランキング形式でご紹介します。

- 徘徊:知っている道でも迷う。道に迷っても、迷ったことに気付かないまま歩き続ける。

- 暴言・暴力:今まで怒り出すことがなかったような人でも、急に怒り出し暴言・暴力をはたらく

- 介護疲れ:目が離せない、夜寝てくれないなど、24時間の介護に疲れる

- お金の管理:財布や通帳をなくす・落とす、ATM操作ができない、いくつも同じものを買う

- 食事の問題:食欲不振や嚥下障害により、まともな食事がとれず栄養失調になる

- コミュニケーションの困難さ:言葉がうまく出てこない、理解できないなどでコミュニケーションがとれない

- 夜寝ない・真夜中に起きる:昼夜逆転して真夜中に電気を点けて周るなど

- 排泄の失敗:トイレではない場所で排泄する、失禁する、失禁して汚した下着を隠す

- 妄想・幻覚:「財布を盗まれた」「浮気している」などの妄想や、実際にはないものが見える・聞こえる

- 意欲の低下:何もしようとしなくなり、ボーっとする時間が増える

これらの悩みは、認知症の進行に伴い、誰にでも起こりうるものです。

しかし、適切な対策を講じることで、これらの悩みを軽減し、より穏やかな生活を送ることが可能です。

【悩み別】具体的な対策

ランキングで挙げた悩みに対し、解説を交えつつ、具体的な対策についてお話しします。

1位:徘徊

- 現状と背景:

徘徊は、「道を忘れる」という見方から、記憶力の低下が原因と考える方が少なくありません。

それも間違いではありませんが、実は、「見当識」の低下によって、自分がどこにいるのか、どこへ行こうとしているのかが分からなくなることで徘徊が起こります。

不安や焦燥感から、じっとしていられず目的もなく歩き回ってしまうこともあります。 - 具体的な対策:

- GPS機器の活用: 認知症の方に小型のGPS機器を身につけてもらうことで、離れてしまった際に位置情報を把握し、早期発見につなげられます。

- 見守りセンサーの設置: ドアや窓にセンサーを設置し、無断で外出した場合に家族に通知が届くようにします。

- 近隣への協力依頼: 地域の方やお店などに、認知症の方が徘徊しているのを見かけたら連絡してもらえるようお願いしておきます。

- 声かけと傾聴: 徘徊の原因となる不安や焦燥感に寄り添い、優しく声かけ、話を聞いてあげることで、落ち着きを取り戻せる場合があります。

2位:暴言・暴力

- 現状と背景:

暴言や暴力は、認知症による感情のコントロールの難しさ、不安や混乱、身体的な不快感などが原因で起こることがあります。

以前はそうでもなかったのに急に怒り出すようなことが見られる場合、前頭側頭型認知症などによるものと考えられます。 - 具体的な解決策:

- 薬物療法: 医師の診断に基づき、感情の安定を促す薬や、興奮を鎮める薬などが処方されることがあります。

- 非薬物療法:

- 回想法: 昔の楽しい思い出を語り合うことで、精神的な安定を図ります。

- 音楽療法: 音楽を聴いたり、歌ったりすることで、リラックス効果や気分転換が期待できます。

- アロマテラピー: ラベンダーなど、リラックス効果のあるアロマを使用します。

- 環境調整:

- 安心できる環境: 静かで落ち着いた環境を整え、刺激の少ない空間を作ります。

- 危険物の撤去: 周囲にある危険なものを片付け、安全な環境を確保します。

- 介護者の対応:

- 冷静な対応: 暴言や暴力に対して、感情的に反応せず、冷静に対応することが重要です。

- 距離を置く: 興奮している場合は、無理に近づかず、少し距離を置いて様子を見ます。

- 共感と理解: なぜそのような言動をしてしまうのか、その背景にある感情を理解しようと努めます。

3位:介護疲れ

- 現状と背景:

認知症の介護は、「一人にできない」「目が離せない」などの状況から、身体的、精神的、経済的な負担が大きくなります。

そんな介護を、家族だからと1人で抱えてしまう介護者も少なくありません。 - 具体的な解決策:

- 介護保険サービスの利用:

- デイサービス (通所介護): 日帰りで施設に通い、入浴、食事、レクリエーションなどのサービスを受けられます。

- ショートステイ (短期入所生活介護): 短期間施設に入所し、介護や生活支援を受けられます。介護者の休息時間を確保するために有効です。

- 訪問介護: ヘルパーが自宅を訪問し、身体介護や生活援助を行います。

- 介護施設: 特別養護老人ホームなど、長期的に入所できる施設で日常生活の支援を受けます。在宅での介護が限界に近付いた時の、大きな助けになります。

※これらは介護保険サービスの一例です。

- 保険外サービスの活用:

介護保険サービスは、行政管轄である特性上、やってもらえることに制限があるため、場合によっては、ご希望通りの支援が受けられないかもしれません。

そんな時は、介護保険制度の外で運営している、いわば”フリーランス”の介護サービスを活用しましょう。 - 家族や友人との協力:

介護を一人で抱え込まず、家族や友人に相談したり、手伝ってもらったりします。

話しを聞いてもらう、何かあった時に知らせてもらうだけでも、介護負担は軽減されるはずです。 - 介護者支援団体の利用:

介護経験者や専門家が集まる団体で、情報交換や相談ができます。

参考:介護者支援団体連合会

- 介護保険サービスの利用:

4位:お金の管理

- 現状と背景:

認知症の進行により、判断能力が低下し、お金の出し入れや計算、契約などが適切にできなくなることがあります。

また、記憶力の低下や注意障害から、財布や通帳などをなくす頻度が多くなる場合があります。 - 具体的な解決策:

- 成年後見制度の利用: 家庭裁判所に申し立て、認知症の方の財産管理や身上監護を行う成年後見人を選任してもらいます。

- 日常生活自立支援事業の利用: 福祉サービスの利用援助や、日常的な金銭管理の援助を受けられます。

- 家族信託: 信頼できる家族に財産管理を託す契約を結びます。

- 金融機関との連携: 金融機関に相談し、認知症の方の口座管理についてアドバイスを受けます。

5位:食事の問題

- 現状と背景:

認知症の進行に伴い、食欲不振、嚥下機能の低下、食べ物を認識できない、調理の手順が分からないなどの問題が起こることがあります。

同じものを何度も買ってくるなどして、冷蔵庫の中身がいっぱいになり、腐った食材を食べようとする場合もあります。 - 具体的な解決策:

- 食事形態の工夫: 嚥下しやすいように、刻んだり、ミキサーにかけたり、とろみをつけたりするなどの工夫をします。

- 食事介助: 必要に応じて、食事の介助を行います。ゆっくりと時間をかけ、声かけをしながら進めます。

- 環境整備: 食事に集中できる静かな環境を整えます。

- 口腔ケア: 食事の前後に丁寧な口腔ケアを行い、誤嚥性肺炎を予防します。

- 介護サービスの活用: 訪問介護などによる買い物・調理・片付けの支援を受け、適切に食材管理を行います。

6位:コミュニケーションの困難さ

- 現状と背景:

認知症の進行に伴い、言葉が出にくくなったり(失語)、相手の言っていることを理解できなくなったり(理解力の低下)することがあります。

怒りっぽくなることで会話にならないこともあるでしょう。

これにより、意思疎通が難しくなり、不安やイライラを感じやすくなります。 - 具体的な解決策:

- 非言語的コミュニケーションの活用: 言葉だけでなく、表情、身振り、手振り、アイコンタクトなど、様々な方法でコミュニケーションを試みます。

- ゆっくりと話す: 焦らず、はっきりとした口調で、短い言葉でゆっくりと話しかけます。

- 質問の工夫: はい・いいえで答えられるような、わかりやすい質問を心がけます。

- 視覚的な支援: 写真やイラスト、文字などを使って、伝えたいことを視覚的に示します。

- 傾聴の姿勢: 相手の言葉だけでなく、表情や態度にも注意を払い、じっくりと話を聞きます。

- 自宅でできること:

- 焦らせない: 言葉が出てくるまで、穏やかに待ちます。

- 繰り返し伝える: 同じ内容を、異なる言葉で何度か繰り返して伝えます。

- 間違いを指摘しない: 言葉の間違いや事実と異なる発言があっても、頭ごなしに否定せず、受け止める姿勢を示します。

- 楽しい話題: 昔の思い出話など、楽しい話題を提供し、会話のきっかけを作ります。

7位:睡眠障害

- 現状と背景:

認知症になると、体内時計が乱れやすく、昼夜逆転、夜間の不眠、睡眠中の徘徊などが起こることがあります。

睡眠不足は、認知症の症状を悪化させる可能性もあります。 - 具体的な解決策:

- 規則正しい生活リズム: 毎日決まった時間に起床・就寝し、食事や活動の時間を一定に保ちます。

- 日中の活動: 日中は適度な運動や日光浴を取り入れ、活動的な時間を過ごします。お昼寝は30分以内にしましょう。

- 睡眠環境の整備: 寝室を暗く静かで快適な温度に保ちます。

- カフェイン・アルコールの制限: 就寝前のカフェインやアルコールの摂取は避けます。コーヒーやお茶が好きな人は、1日1杯程度とし、夕方以降の摂取を控えることをおすすめします。

- 水分補給: 眠りが浅くなる原因の一つに、水分不足があります。「飲むとトイレが近くなる」と考える方が多いですが、人によっては、飲まない方がトイレが近くなることもあるのです。1日1~5Lをの水をこまめに摂り、就寝30分前にコップ1杯の白湯を飲んでみると、睡眠の質が高まる可能性があります。

8位:排泄の失敗

- 現状と背景:

トイレの場所が分からなくなる、排泄のタイミングが分からなくなる、尿意・便意が感じにくくなるなど、排泄に関する問題が起こることがあります。 - 具体的な解決策:

- トイレへの誘導: 定期的にトイレへ誘導する時間を設けます。

- 分かりやすい表示: トイレの場所が分かりやすいように、目印をつけたり、明るくしたりします。

- 衣服の工夫: 脱ぎ着しやすい衣服を選びます。

- ポータブルトイレの設置: 寝室の近くなど、すぐに使える場所にポータブルトイレを設置します。

- 泌尿器科などの受診: 排泄の問題が、泌尿器疾患によるものである可能性もあるので、一度医師へ相談するのも有効です。

9位:妄想・幻覚

- 現状と背景:

認知症の症状の一つとして、実際にはないものが見えたり(幻視)、聞こえたり(幻聴)する幻覚や、事実ではないことを信じ込んでしまう妄想が現れることがあります。 - 具体的な解決策:

- 医師への相談: 妄想や幻覚が見られる場合は、早めに医師に相談し、適切な薬物療法や非薬物療法を受けます。

- 環境の見直し: 部屋の明るさや騒音など、環境の変化が影響を与えることもあるため、見直してみます。

- 安心できる声かけ: 実際にはない、事実ではないとしても、本人にとっては事実であり、否定するとかえって怒り心頭になるかもしれません。なので、妄想や幻覚の内容を否定せず、安心できる言葉をかけます。中には、幻覚が幻覚であると理解している方もいます。

- 注意をそらす: 妄想や幻覚にとらわれている場合は、別の話題に転換したり、気を紛らわせるような活動に誘ったりします。

10位:意欲の低下

- 現状と背景:

認知症の進行に伴い、以前は楽しんでいたことへの興味を失ったり、何もする気が起きなくなったりすることがあります。

意欲低下の原因は脳だけでなく、身体的な機能低下からも起こることがあります。 - 具体的な解決策:

- 無理強いしない: 本人のペースを尊重し、無理に何かをさせようとしないことが大切です。

- できることを見つける: 本人ができそうな簡単なことから始めて、成功体験を積み重ねることで、意欲の回復を促します。

- リハビリテーション: リハビリテーションを通じて、意欲の向上や生活機能の維持を図ります。

これらの対策は、認知症の症状や進行度に合わせて、適切に選択することが重要です。

介護の悩みを解決する一番の方法

もし、あなたが認知症のご家族の介護に日々奮闘し、ここまで紹介したランキングのような様々な悩みを抱えているなら、ぜひ知っていただきたいことがあります。

それは、認知症の症状を改善していくことで、今感じている介護の悩みの多くが軽減される可能性があるということです。

今日からできる生活習慣の見直しは、認知症の改善への第一歩となり、結果として、介護をするあなた自身の負担を減らすことにも繋がります。

認知症を悪化させる食事3選

認知症の方の食事は、単に栄養を摂るだけでなく、脳の機能にも大きな影響を与えます。

例えば、抗酸化作用のある食品や、脳の神経細胞を活性化させるDHA・EPAなどを積極的に取り入れることで、認知機能の維持・改善が期待できます。

※サプリメントで摂ることも可能ですが、出来る限り食品から摂取することをおすすめします。

このように、不足している栄養素を補うことも大切なのですが、逆に、摂取することで認知症のリスクを高めているものもあります。

その代表を、今回は3つ、紹介しましょう。

小麦粉

小麦粉に含まれる、おいしいモチモチ食感を生み出す成分「グルテン」は、認知症のリスクを高める原因になり得ます。

グルテンを摂取して腸に達すると、グルテンが腸の壁にくっつきます。

それを、身体の免疫細胞が異物として攻撃し、勢い余って腸の壁に穴を空けてしまうことがあります。

腸の壁に穴が空くと、栄養素だけでなく、腸内のばい菌なども一緒に流れ出てしまいます。

それらが全身を蝕み、全身を炎症させます。

炎症はやがて脳にも達し、その機能を低下させる可能性があるのです。

実際に、小麦製品の摂取を止めて認知症の症状が改善した事例も。

それは若い人でも効果があり、プロテニスプレイヤーであるノヴァク・ジョコビッチ選手がスランプに陥った際、グルテンフリーの食事療法を始めた結果、グランドスラム達成に至っています。

白砂糖

炎症が脳の機能を低下させるとお話ししましたが、白砂糖には、体内で起こった炎症を悪化させる作用があります。

ということは、ショートケーキのような、小麦と白砂糖を組み合わせて作る食べ物は、認知症のリスクを一層高めてしまうのです。

砂糖を一切控えることは難しいと思います。

白砂糖の代替品として、きび砂糖やてんさい糖のような天然甘味料を使ってみてはいかがでしょうか。

※天然甘味料は栄養豊富ですが、糖分の摂り過ぎはやはり健康に悪影響があり得ますので、日々の摂取量には気を付けてください。

食品添加物

「食品添加物は体に悪い」という印象をお持ちの方は多いでしょう。

まさにその通りです。

中には発がん作用などもあるような有毒物質が多く含まれています。

食品添加物は、食べ物の雑菌を落としたり、見た目を良くしたり、保存期間を長くするために、実に多くの食材に使われ、知らず知らずのうちに大量に摂取しています。

取り込んでしまった有毒物質を退治するのが、免疫細胞です。

免疫細胞の働きによって有毒物質は退治されますが、その際に発生するのが炎症です。

免疫細胞が働けば働くほど、炎症はどんどん起こっていきます。

最近では食品添加物”無添加”の食べ物も増えてきていますが、普段何気なく食べているものには、思った以上に添加物が含まれているのです。

その他のリスクと改善方法

小麦粉(グルテン)、白砂糖、食品添加物と、認知症を悪化させるものを3つ紹介しましたが、リスクのある食べ物は他にもたくさんあります。

その人の体質によっては、同じ食べ物でもリスクが倍増することもあり得ます。

食事を見直せば必ず改善するわけではありませんが、食事が原因で認知機能を低下させてしまっている方は、思いの外多いです。

厚生労働省と農林水産省が推奨する「食事バランスガイド」が良い指標になりますので、参考にして食事を見直してみてください。

体を動かすと認知症も治る?

運動不足によって認知症のリスクが高まると言われています。

その理由は、

- 筋肉量の低下により、血流が悪くなって脳が栄養不足になる

- 筋力が低下⇒動くのがおっくうになる⇒さらに筋肉量・筋力低下⇒血流悪化

- 筋肉は、体内で一番水分を貯留できるが、筋肉量が低下するとそのだけ体内の水分も減り、やはり血流が悪くなる

体と脳は密接に関係しています。

脳の専門家をして、「脳は体のためにある」と言わしめるほどです。

脳が体のために活動しているなら、体もそれに応えて、脳が働きやすい状態を維持してあげれば、認知機能の低下を防げる可能性があります。

70代から運動を始めて認知機能が向上したケースもあるので、まずは楽にウォーキングなどから始めてみてはいかがでしょうか。

”寝る人”は育つ!

睡眠不足(1日4時間以下)、睡眠過多(1日10時間以上)の人は、認知症のリスクが高くなると言われています。

「母は毎日7~8時間寝ているから大丈夫だね」

と話される方もいらっしゃいますが、油断は禁物です。

時間だけ見れば適切でも、よく調べてみると、ぐっすり眠れていない可能性もあります。

ぐっすり眠れない原因は、主に次の3つです。

- 睡眠時無呼吸症候群:

睡眠中、1時間辺り10回以上、かつ10秒以上呼吸が止まる、または呼吸が浅くなっている人は、睡眠時無呼吸症候群の可能性があります。

脳は睡眠中にリフレッシュを図りますが、十分な酸素を取り込めないとリフレッシュできず、睡眠の質が低下します。

病院での治療で改善する場合が多いので、主治医に相談してみましょう。 - 慢性的にストレスが溜まっている:

慢性的なストレスは睡眠の質を低下させ、睡眠障害を起こす可能性があります。

疲れすぎていてもぐっすり眠りにくく、「夜寝れるように」と日中頑張って運動させすぎると、かえってストレスを溜めてしまいます。

日中の運動は確かに重要ですが、その目的は”疲れさせるため”ではなく、”適度なストレス発散のため”としておくと、睡眠の質向上につながります。 - 水分不足:

1日の水分量が足りていないと、睡眠の質が低下します。

体温調整がスムーズにいかない、口や体が乾燥し不快感を感じる、自律神経が乱れる、血行が悪くなるなど、理由は様々です。

「トイレが近くなるから」と水分を控えている人は、逆効果の可能性もあるので、1日1~1.5Lを目安に、こまめに水分補給をしましょう。

寝る30分前にコップ1杯の白湯を飲むこともおすすめです。

これらを意識して改善すれば、睡眠の質が向上し、脳が元気になる可能性があります。

「寝る子は育つ」と言いますが、それだけ睡眠は発達に重要であり、高齢であっても例外ではありません。

まとめ

この記事では、認知症の方やご家族が抱える様々な悩みと、それぞれの具体的な対策をランキング形式でご紹介しました。

- 認知症の悩みは多様: 徘徊や暴言・暴力、介護疲れや金銭管理など、多くのご家族が共通の悩みを抱えています。これらの悩みは誰にでも起こりうるものです。

- 具体的な対策を知る: それぞれの悩みには、GPSの活用、介護保険サービスの利用、成年後見制度など、有効な対策や制度が存在します。一人で悩まず専門家や公的機関に相談しましょう。

- 生活習慣の見直しが鍵: 認知症の症状を根本的に改善・予防するためには、「食事」「運動」「睡眠」といった日々の生活習慣を見直すことが非常に重要です。

- 食事で脳を元気にする: 認知機能低下のリスクを高める「小麦粉(グルテン)」「白砂糖」「食品添加物」を避け、栄養バランスの良い食事を心がけることが、症状改善の第一歩です。

- 運動と睡眠で脳を守る: 適度な運動は脳の血流を促し、質の良い睡眠は脳を休ませ、老廃物を除去する働きがあります。70代からでも改善の例があり、諦める必要はありません。

- 介護は一人で抱えない: デイサービスやショートステイ、地域の支援団体などを積極的に活用し、介護者自身の心と体の健康を守ることが、結果的に良い介護につながります。

「もしかして…」と感じている方も、現在介護に奮闘されている方も、決して一人で悩まないでください。

適切な対策を講じることで、認知症の症状は改善に向かい、今感じている多くの悩みが軽減される可能性があります。

今日から、自宅でできる食事、運動、睡眠といった生活習慣の見直しは、認知症改善の大きな一歩となります。

そして、認知症が改善することで、徘徊が減ったり、穏やかな時間が増えたりと、介護の負担も軽減されるはずです。

もし、認知症に関してさらに具体的なアドバイスやサポートが必要でしたら、一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。

私たちは、あなたが穏やかな日々を取り戻せるよう、心から応援しています。

【認知症介護 Q&A】よくあるご質問

認知症の介護に関する、特に多く寄せられるご質問にお答えします。

Q1. 認知症の家族が徘徊してしまいます。どうすればいいですか?

A1. まずは、ご本人がなぜ外に出たいのか、その背景にある不安や焦燥感に寄り添い、話を聞いてあげることが大切です。その上で、以下のような具体的な対策を検討しましょう。

- GPS機器の活用: 小型GPSを靴やカバンにつけておけば、万が一の際にすぐに見つけられます。

- 見守りセンサーの設置: ドアや窓に開閉センサーを設置し、外出時にスマートフォンに通知が来るようにします。

- 地域への協力依頼: 事前に近隣住民やよく行くお店に事情を説明し、見かけたら連絡をもらえるようお願いしておきましょう。

Q2. 温厚だった家族が、認知症で暴言を吐くようになりました。どう対応すればいいですか?

A2. 認知症による不安や混乱が、暴言・暴力の原因となっている場合があります。ご本人が一番辛い状況にあることを理解し、冷静に対応することが重要です。

- 冷静な対応: 感情的に返さず、まずは安全な距離を保ちましょう。

- 環境調整: テレビの音量を下げるなど、刺激の少ない静かで落ち着ける環境を整えます。

- 専門家への相談: 症状が続く場合は、かかりつけ医に相談し、感情を落ち着かせる薬の処方や、回想法・音楽療法といった非薬物療法についてアドバイスをもらいましょう。

Q3. 認知症の介護に心身ともに疲れ果ててしまいました。どうしたら楽になりますか?

A3. 介護疲れは、一人で抱え込まないことが何よりも大切です。ご自身の休息時間を確保するために、公的なサービスや周囲の助けを積極的に活用してください。

- 介護保険サービスの利用: ケアマネジャーに相談し、デイサービスやショートステイなどを利用して、介護から離れる時間を作りましょう。

- 家族や友人への相談: 「つらい」という気持ちを誰かに話すだけでも、心の負担は軽くなります。

- 介護者支援団体の活用: 同じ悩みを持つ仲間と情報交換をしたり、悩みを分かち合ったりする場に参加することも有効です。

Q4. 認知症の症状を少しでも良くするために、家庭でできることはありますか?

A4. 認知症の進行は、日々の生活習慣を見直すことで緩やかにできる可能性があります。特に「食事」「運動」「睡眠」が重要です。

- 食事: 小麦粉(グルテン)、白砂糖、食品添加物をできるだけ避け、バランスの取れた食事を心がけましょう。

- 運動: 無理のない範囲でウォーキングなどを行い、筋力と血流を維持することが脳への良い刺激になります。

- 睡眠: 質の良い睡眠は脳のリフレッシュに不可欠です。日中の適度な活動や、水分不足の解消を意識してみてください。

認知症の悩みを抱えるあなたへ

「もしかして認知症かも?」

「認知症の家族をどうサポートすればいいかわからない」

もしあなたがそう感じているなら、一人で悩まずにご相談ください。

今、公式LINEにご登録いただくと、自宅でできる認知症改善メソッドが詰まった「認知症改善の教科書」を無料でプレゼントしています。

この教科書では、

- 今日からできる簡単な認知症改善エクササイズ

- 認知症の進行を遅らせる食事のコツ

- 家族ができるサポート方法

などを紹介しています。

この教科書を読めば、あなたもきっと、認知症との向き合い方が変わり、前向きな気持ちを取り戻せるはずです。

「まだ大丈夫」と先延ばしにせず、今すぐ一歩を踏み出してみませんか?

あなたの勇気ある一歩を、私たち専門家が全力でサポートします。

公式LINE登録はこちらから!