【この記事の結論:改善のためのポイント】

- 認知症は「脳の老化」と諦めず、原因に応じた適切な「脳への刺激」と「生活習慣の改善」で症状の好転は十分可能です。

- 多くの介護現場で行われる「現状維持」のケアではなく、脳の可塑性を引き出す「改善特化型」のアプローチが家族の負担を劇的に減らします。

- 今日からできる「水分摂取」と「否定しない声かけ」が、脳の働きを活性化させる最も身近な特効薬になります。

こんにちは。現役のケアマネジャー・介護福祉士の浩平です。

この記事は、認知症リハビリテーション専門士である菅原嘉奈の監修のもと、「認知症は治らない、進行を遅らせるだけ」というこれまでの常識を覆すために執筆しました。

「なぜ、うちの親が?」「これからひどくなる一方なの?」という不安を抱えているご家族へ。原因を正しく知り、プロの視点から「改善」のための具体的なメソッドを取り入れることで、あなたとご家族の自由で安心な暮らしを取り戻すことができます。

私たちがなぜ「現状維持」ではなく「改善」にこだわるのか。

気仙沼の現場で、15年以上認知症の方々と向き合ってきた私たちの想いと、改善メソッドが生まれた背景についてはこちらをご覧ください。

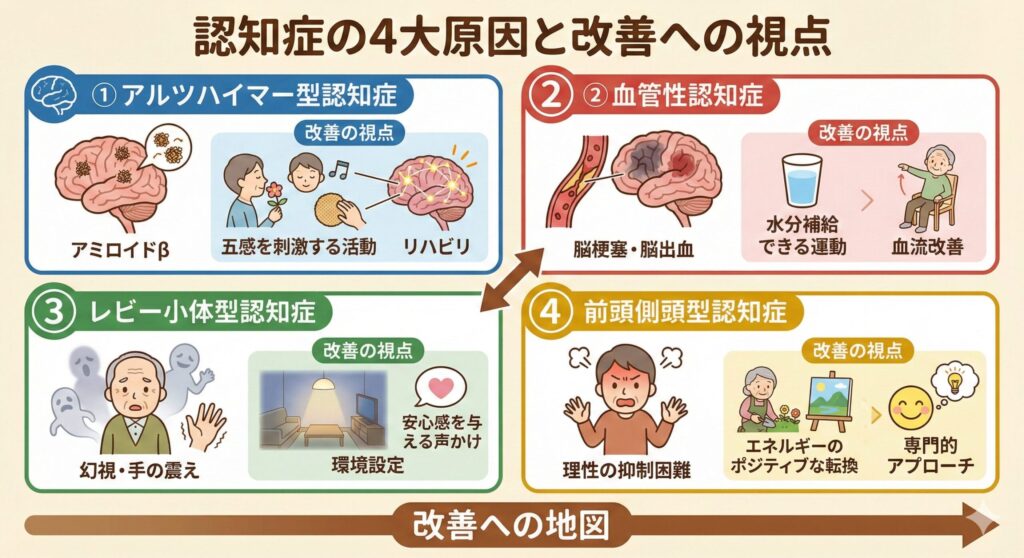

1. 認知症を引き起こす「4大原因」と改善への視点

認知症にはいくつかの種類がありますが、原因を知ることは「単なる診断名」を知ることではありません。

「どこをアプローチすれば改善するか」の地図を手に入れることです。

① アルツハイマー型認知症(脳のゴミと血流)

脳に「アミロイドβ」というタンパク質が溜まることが原因とされます。

- 改善の視点:

「脳のゴミを溜めない」だけでなく、残っている脳細胞を活性化させるリハビリが有効です。

特に五感を刺激する活動は、記憶のネットワークを再構築する助けになります。

② 血管性認知症(生活習慣の再構築)

脳梗塞や脳出血が原因で起こります。

- 改善の視点:

血流を阻害する要因を徹底的に排除します。

適切な水分補給と、麻痺があってもできる運動を取り入れることで、脳の酸素状態を劇的に変えることが可能です。

③ レビー小体型認知症(環境調整の重要性)

幻視や手の震え、症状の変動が激しいのが特徴です。

- 改善の視点:

脳の興奮を鎮める「環境設定」が鍵です。

照明の明るさや、安心感を与える声かけだけで、幻視によるパニックを抑え、穏やかな時間を取り戻せます。

④ 前頭側頭型認知症(感情のコントロール)

理性が抑えられなくなるのが特徴です。

- 改善の視点:

本人の「こだわり」を否定せず、エネルギーを別の活動(散歩や創作活動など)へポジティブに転換する専門的なアプローチが有効です。

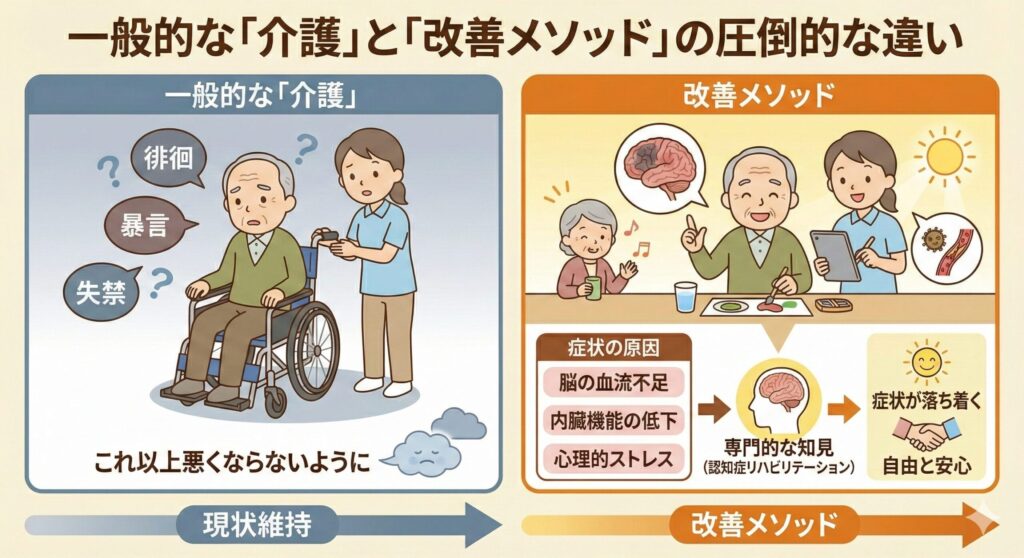

2. 一般的な「介護」と「改善メソッド」の圧倒的な違い

世の中の多くの介護サービスは「これ以上悪くならないように」という現状維持を目的としています。

しかし、私たちは「改善」にこだわります。

認知症の症状(徘徊、暴言、失禁など)には必ず理由があります。

- 脳の血流不足

- 内臓機能の低下(特に便秘や脱水)

- 「否定される」という心理的ストレス

これらを専門的な知見(認知症リハビリテーション)に基づき一つずつ解消していくことで、症状は確実に落ち着いていきます。

認知症の症状は、季節や住んでいる環境(寒さや坂道など)によっても大きく変動します。

特に冬場に「急にひどくなった」と感じる場合は、病気の進行ではなく環境が原因かもしれません。

地域に根ざした改善のヒントをまとめました。

気仙沼の冬、親の認知症が悪化?ケアマネ直伝の対策と改善のコツ

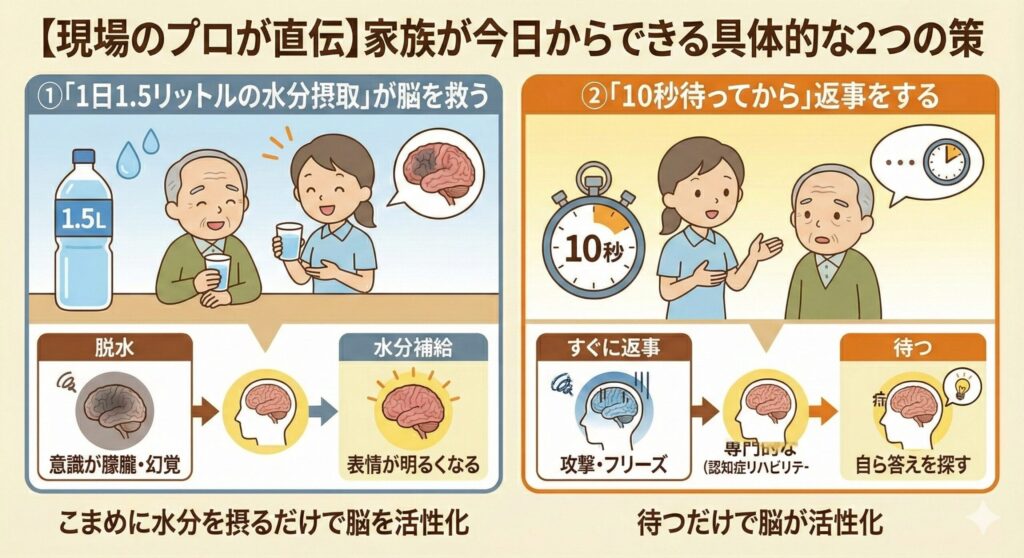

3. 【現場のプロが直伝】家族が今日からできる具体的な2つの策

専門的なリハビリはもちろん重要ですが、ご家族の「日常の関わり」が何よりの薬になります。

① 「1日1.5リットルの水分摂取」が脳を救う

認知症の症状が悪化する大きな原因の一つが「脱水」です。

脳の水分が不足すると、意識が朦朧とし、幻覚や混乱を招きます。

こまめに水分を摂るだけで、驚くほど表情が明るくなるケースを数多く見てきました。

「でも、そんなにたくさん飲めない…」という方は多いはず。

実は、認知症の方に無理なく水分を摂ってもらうには『コツ』があります。

具体的なサインの見極め方と、自然と手が伸びる工夫をこちらの記事で詳しく解説しています。

② 「10秒待ってから」返事をする

認知症の方は、情報を処理するスピードがゆっくりになっています。

質問をしてすぐに返事がないと、私たちはつい畳み掛けてしまいます。

それが本人には「攻撃」に感じられ、脳をフリーズさせます。

「10秒待つ」。

これだけで、本人の脳は自ら答えを探し始め、活性化します。

4. 認知症改善に関するよくあるQ&A

Q1. 80歳を過ぎていても、本当に改善するのでしょうか?

A. はい、可能です。

脳には「可塑性(かそせい)」があり、適切な刺激を与えれば何歳からでも新しい回路が作られます。年齢を理由に諦める必要はありません。

Q2. 怒りっぽくなったのは病気のせい?性格?

A. 病気による不安や、言葉がうまく出ないもどかしさが「怒り」として表れているケースがほとんどです。

原因(内的要因)を取り除けば、本来の穏やかな性格に戻る方はたくさんいらっしゃいます。

Q3. 薬を飲んでいれば安心ですか?

A. 薬はあくまで補助です。

薬だけに頼るのではなく、生活習慣の改善や脳リハビリを組み合わせることで、薬の量を減らしつつ症状を安定させることが理想的な「改善」の形です。

Q4. 家族が疲れ果ててしまっています。どうすればいいですか?

A. ひとりで抱え込まないでください。

まずは「改善できる」という希望を持つことが第一歩です。

具体的な改善メソッドを知ることで、介護の「質」が変わり、あなたの自由な時間も必ず増えます。

自由と安心を取り戻すために。公式LINEで「改善」の扉を開きませんか?

「もう昔のような親には戻れないのか…」と、暗いトンネルの中にいるような気持ちになっていませんか?

認知症は、正しい知識と方法があれば、変えていくことができます。

私たちは、単なる介護情報の提供ではなく、「家族全員が笑顔で、自分らしい人生を取り戻すこと」を本気で支援しています。

一人で悩み、疲れ果てる前に、専門士が監修した「確かな改善メソッド」を試してみてください。

🎁 コナーズ公式LINE 登録特典

今なら、友だち登録していただいた方に以下の特典を完全無料でプレゼントしています。

- 「認知症改善の教科書(PDF)」 自宅で今日からできる、脳を活性化させる極意を凝縮した一冊です。

- 個別の無料相談受付 あなたの状況に合わせた具体的なアドバイスを、専門職の視点からお伝えします。

「あなたの自由と安心を取り戻すお手伝いをします。一緒に一歩を踏み出しましょう」

[👉 コナーズ公式LINEに登録して特典を受け取る]