はじめに

「今日もまた、親のつじつまの合わない話に、ついイライラしてしまった…」

「処方された薬を毎日飲ませても、症状は一向によくならない。日に日に会話が減っていくのが、ただただ怖い…」

「仕事と介護の両立で、心も体ももう限界。私の人生、このまま終わってしまうんだろうか…」

もしあなたが、先の見えない真っ暗なトンネルの中で、たった一人でそんな不安と罪悪感に押しつぶされそうになっているのなら、この記事は、ほかでもないあなたのためだけに書きました。

今、絶望の淵にいるあなたに、これだけは断言させてください。

認知症は、決して「不治の病」でも「人生の終わり」でもありません。

多くのご家族が、そして多くの医療関係者さえも見落としている「ある大切なこと」に気づき、親御さんへのアプローチを少しだけ変えるだけで、まるで魔法のように症状が改善していく様子を、私はこの目で何度も目撃してきました。

この記事では、世の中の介護情報誌が語るきれいごとや、薬だけに頼る対処療法とは全く違う、現場のリアルな経験に裏打ちされた「認知症改善の真実」をお伝えします。

読み終える頃には、あなたの目の前を覆っていた分厚い霧は晴れ、出口の見えないと思っていたトンネルの先に、確かな希望の光が差し込んでいることをお約束します。

1. あなたのせいじゃない~絶望の正体~

認知症の改善を目指す上で、まず知っていただきたいのは、あなたが抱えているその絶望の正体です。

1-1. 「私の介護が悪いから…?」その罪悪感が一番の敵

今、あなたはそうやってご自身を責め続けているのではないでしょうか。

「症状が良くならないのは、私の介護が至らないからだ」

「もっと私が頑張れば、昔の母に戻るはず」

まず、その手を止めて、私の言葉を聞いてください。

親御さんの症状が改善しないのは、決してあなたの愛情や努力が足りないからではありません。

むしろ、その真面目さゆえの「罪悪感」こそが、あなた自身を追い詰め、本当に必要なケアを見えなくさせている最大の敵なのです。

私自身、ケアマネジャーになりたての頃、あるご家族から「あなたに何がわかるの!」と涙ながらに言われ、自分の無力さに打ちひしがれた経験があります。

その時、私は気づいたのです。

ご家族を本当に苦しめているのは、認知症そのものだけでなく、「自分が何とかしなければ」という重すぎる責任感と孤独なのだと。

ですから、どうかもう自分を責めないでください。

あなたは、もう十分に頑張っています。

1-2. なぜ、優しい母は変わってしまったのか?

認知症の改善について考えるとき、物忘れや暴言といった症状は、親御さんの「性格」が変わってしまったわけではない、ということを理解することが何よりも大切です。

あれは、脳が「助けて!」と叫んでいるSOSサインに他なりません。

例えるなら、脳は膨大な情報が整理された「図書館」のようなもの。

健康な脳なら、司書さん(脳の司令塔)が「昨日の夕食は?」と聞かれると、すぐに正しい本棚から「カレーライス」という本を見つけ出してくれます。

しかし、認知症になると、この図書館の司書さんが混乱してしまいます。

本棚の場所がわからなくなったり、違う本を持ってきたり、時にはパニックになって「知らない!」と叫んでしまったりする。

これが、物忘れや、つじつまの合わない話、突然の怒りといった症状の正体です。

つまり、私たちはご本人を責めるのではなく、混乱している司書さんを、隣で優しくサポートしてあげれば良いのです。

この視点を持つだけで、あなたの心は驚くほど軽くなり、本当の意味での改善への第一歩を踏み出すことができます。

2. 「認知症改善」の一般論

認知症の改善策として、多くのメディアやウェブサイトでは、食事・運動・脳トレの3つが重要だと語られています。

これらは確かに改善の土台となりますが、実はこれだけを闇雲にやっても、期待する効果は得られにくいのが現実です。

2-1. 食事療法:青魚や野菜は本当に効果がある?

DHAやEPAを多く含む青魚や、抗酸化作用のある緑黄色野菜が、脳の健康をサポートすることは科学的にも認められています。

これらは、脳という畑を耕し、良い作物が育つための「土壌作り」と考えると良いでしょう。

しかし、どんなに良い土壌があっても、それだけでは花は咲きません。

食事はあくまで基本であり、これだけで症状が劇的に改善するわけではないのです。

(参考:厚生労働省 e-ヘルスネット)

2-2. 適度な運動:ただ散歩するだけでは不十分な理由

運動が脳の血流を促し、神経細胞を活性化させることは、多くの研究で証明されています。

特に、気持ちの良い日差しを浴びながらの散歩は、心身のリフレッシュに繋がるでしょう。

ただし、これもただ歩くだけでは効果は半減してしまいます。

大切なのは、「歩き方」です。

健康のためと言って、ぜーぜー息を切らしながら無理やり速足で歩いたり、逆に、ただだらだら歩いていても、期待する効果は得られにくいと言えます。

適度な呼吸、心拍数を維持しながら、足と手の動きをしっかり意識して歩くこと。

これが健康的なウォーキングの基本です。

2-3. 脳トレ:計算ドリルやパズルが逆効果になることも

脳に刺激を与えること自体は、非常に重要です。

しかし、多くの方が誤解しているのが、計算ドリルや漢字パズルのような「勉強」系の脳トレが万能だという考えです。

ご本人が楽しんでいないのに、「認知症に良いから」と無理強いしていませんか?

本人にとって苦痛な作業は、脳に強いストレスを与え、かえって症状を悪化させる危険性すらあります。

さらに、脳トレにはたくさんの種類がありますが、その種類によって、脳のどこに刺激が与えられるかが違います。

見当違いな種類の脳トレをしていては、効果が得られないことがほとんどなのです。

3. 常識を覆す|薬の前に試すべき希望

ここからが、この記事で私があなたに一番お伝えしたい、この記事の核心部分です。

薬や一般論だけでは決して辿り着けないアプローチについてお話しします。

私が担当したAさんは、同居する娘さんに対して毎日「この泥棒!私の財布をどこへやった!」と激しい暴言を繰り返していました。

娘さんは心身ともに疲れ果て、「もう限界です」とうつむくばかり。

この「財布がない!」という訴え。

これは嘘や妄想ではありません。

記憶を司る海馬の機能低下により、Aさんにとっては「本当に財布が見当たらない」という紛れもない事実なのです。

しかし、問題の根っこは、その後の「泥棒!」という暴言にあります。

この感情の爆発は、脳の2つの重要な部分の機能低下が深く関わっています。

一つは、理性の司令塔である「前頭前野(ぜんとうぜんや)」。

ここは感情をコントロールしたり、冷静に状況を判断したりする、いわば脳の“頼れる大人”です。

もう一つは、不安や恐怖を察知する警報装置である「扁桃体(へんとうたい)」。

ここは、危険を感じると警報を鳴らす“繊細な子ども”のような部分です。

認知症が進行すると、脳の“頼れる大人”(前頭前野)の働きが弱まり、“繊細な子ども”(扁桃体)をなだめる力が弱くなります。

Aさんの場合、財布が見つからないという事実が引き金となり、扁桃体が「大変だ!私のものが無くなる!」という強い不安の警報を鳴らしました。

通常なら前頭前野が「大丈夫、きっとどこかにあるよ」となだめるところ、そのブレーキが効かずに感情が爆発し、「泥棒!」という暴言になって表れていたのです。

そこで私は娘さんに、薬を増やすことでも、難しい脳トレをさせることでもなく、たった一つの「関わり方」の転換をお願いしました。

それは、「事実(財布はある)」を正すのではなく、「感情(不安だ)」に寄り添うことです。

具体的には、「財布がない!」と騒いだら、「ないの?それは不安よね!一緒に探そうか」と、まずはその不安な気持ちを全力で肯定し、安心させてあげること。

この対応は、鳴り響く扁桃体の警報を鎮める、最も効果的な方法なのです。

すると、3週間後。娘さんから弾んだ声で電話がありました。

「先生、聞いてください。今朝、母が『いつもありがとうね』って言ってくれたんです…」。

娘さんが安心感を与え続けたことで、Aさんの扁桃体の興奮が収まり、前頭前野が穏やかさを取り戻した結果、本来の優しい人格が顔を出したのです。

この事例は、不適切な行動の裏には必ず「不安」という感情が隠れていること、そしてその不安を取り除く関わりこそが、前頭前野や扁桃体の機能を穏やかに保つ最高の“脳のリハビリ”になることを教えてくれます。

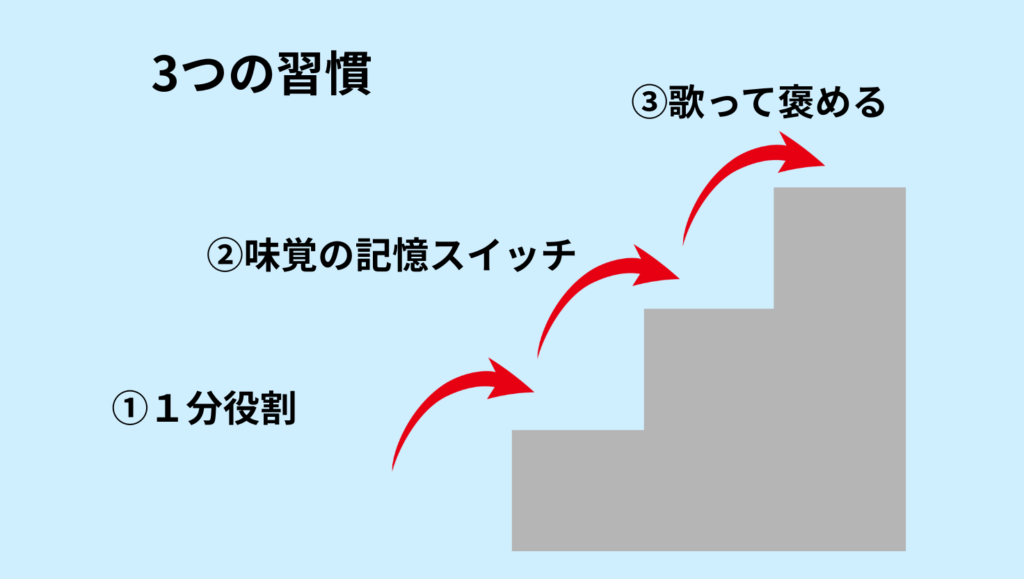

4. 今日から始める、未来を変える3つの小さな習慣

先ほどのAさんの事例と脳の仕組みを踏まえ、ご自宅で前頭前野を活性化させ、扁桃体を穏やかにするための、具体的で新しい3つの習慣をご紹介します。

忙しいあなたでも、今日からすぐに実践できるものばかりです。

4-1. ステップ1:前頭前野を喜ばせる「1分役割」習慣

前頭前野は「計画し、実行し、達成感を得る」ことで活性化します。

そこで、ご本人に1分で終わる簡単な役割をお願いしてみましょう。

例えば、「このタオル、たたんでくれる?」「食卓に、お箸を一本だけ並べてくれる?」といった、絶対に失敗しないレベルの簡単なお願いです。

本人がそれをやり遂げた時、すかさず「ありがとう!助かったわ」と心から感謝を伝える。

この「役割遂行→感謝される」というサイクルは、前頭前野に最高の栄養を与え、本人の自信と自己肯定感を育みます。

「自分はまだ役に立てる」という実感は、漠然とした不安を和らげる何よりの薬になるのです。

4-2. ステップ2:扁桃体を癒す「嗅覚の記憶」スイッチ

五感の中でも「嗅覚」は、理性を介さず、直接感情を司る脳の深い部分(扁桃体や海馬)に届くと言われています。

これを利用しない手はありません。

例えば、お味噌汁の香り、淹れたてのお茶の香り、庭に咲いた金木犀の香り、昔使っていた石鹸の香りなど、ご本人が「懐かしい」「心地よい」と感じる香りを、生活の中に意図的に取り入れてみましょう。

香りを嗅がせながら、「いい匂いね。お母さんが作ってくれたお味噌汁を思い出すわ」などと声をかけると、言葉の記憶が曖昧でも、香りと結びついた温かい「感情の記憶」が呼び覚まされます。

これは、興奮した扁桃体を直接なだめ、心を穏やかにする、非常に効果的なアプローチです。

また、香りと言えば、アロマテラピーにも良い効果が期待できます。

先述のように扁桃体へのアプローチができる他、アロマは記憶を司る海馬にも良い影響を与えるという研究データもあるのです。

特に、柑橘系の香りがおすすめです。

4-3. ステップ3:脳全体を活性化させる「一緒に歌って、褒める」習慣

音楽、特に若い頃に親しんだ歌は、脳の様々な領域を活性化させる万能のリハビリツールです。

ただ聴くだけでも効果はありますが、一歩進んで「一緒に歌い、具体的に褒める」ことを習慣にしましょう。

昔の歌は、意外なほどスラスラと歌詞が出てくることが多いものです。

歌い終わった後に、「すごい!私より歌詞をよく覚えているわね!」「素敵な声ね」と、具体的に褒めてあげてください。

「歌う」という行為が脳を活性化させ、「褒められる」という社会的な喜びが前頭前野を刺激し、心地よいメロディが扁桃体を癒す。

この習慣は、脳の司令塔と感情の警報装置の両方に同時に働きかける、最高のコミュニケーションなのです。

まとめ

この記事では、薬や一般論だけでは辿り着けない認知症改善の真実についてお話ししてきました。

結論として、認知症の改善で最も大切なのは、症状そのものではなく、ご本人の「感情」に寄り添い、安心感と自己肯定感を育むアプローチです。

その理由は、認知症の方が失いやすいのは「出来事の記憶」であり、「感情の記憶」は比較的長く保たれるため、そこに働きかけることが最も効果的だからです。

暴言が「ありがとう」に変わったAさんの事例や、今日から始められる3つの小さな習慣をご紹介しました。

あなたが親御さんへの関わり方を少しだけ変えれば、未来は確実に変わります。

食卓から消えていた笑顔と会話が戻り、介護を「終わりが見えない作業」ではなく、「失われた親との関係を再構築するための、かけがえのない時間」だと感じられる日が、必ずやってきます。

その第一歩を踏み出すのは、不安で、とても勇気がいることだと思います。

でも、どうか思い出してください。

あなたは、決して一人ではありません。

よくあるご質問(Q&A)

Q1. 入浴や着替えなど、身の回りのケアを頑なに拒否します。どうすれば良いですか?

A1. 無理強いは禁物です。 拒否の裏には、「裸になるのが恥ずかしい」「手順が分からず不安」といった必ず理由があります。まずは「どうして嫌なのかな?」とその気持ちに寄り添い、例えば「足だけお湯につかってみない?」など、ハードルの低い提案から試してみてください。本人の尊厳を守る姿勢が、信頼関係の再構築に繋がります。

Q2. 認知症の薬を飲んでいますが、やめた方が良いのでしょうか?

A2. 自己判断での減薬や中断は、絶対に避けてください。 薬には、症状の進行を緩やかにしたり、精神を安定させたりする重要な役割があります。この記事でお伝えしたアプローチは、薬物療法を否定するものではなく、その効果を最大限に引き出すための「土台作り」です。薬に関する不安や疑問は、必ずかかりつけの医師や薬剤師に相談しましょう。

Q3. 正直、介護に疲れ果てて、親に優しくできません。どうしたら良いですか?

A3. 介護者であるあなた自身の休息と心のケアが、何よりも最優先です。 あなたが倒れてしまっては、元も子もありません。デイサービスやショートステイといった介護サービスを積極的に利用し、意識的に「介護から離れる時間」を作ってください。「親を預けるなんて可哀想」という罪悪感は不要です。あなたが笑顔でいることこそが、親御さんにとっての一番の安心材料なのです。

ここまで長い文章を読んでくださり、本当にありがとうございます。

誰にも本音を言えず、たった一人で抱え込み、本当に辛い毎日を送られていることでしょう。

そのお気持ち、痛いほどよく分かります。

でも、どうか、もう一人で悩まないでください。

今なら、このサイトの公式LINEにご登録いただいた方限定で、私が10年以上の現場経験で効果を実感した具体的なメソッドを、余すことなく詰め込んだ『認知症改善の教科書(完全版PDF)』を無料でプレゼントしています。

さらに、毎月先着30名様限定となりますが、あなたの今の状況に合わせた個別の無料オンライン相談も受け付けています。

あなたのその辛い気持ち、まずは私に打ち明けてみませんか?

あなたが踏み出すその小さな一歩が、ご家族の未来を、そしてあなた自身の人生を、大きく変えるきっかけになるかもしれません。

下のリンクから、今すぐあなたの声を聞かせてください。