はじめに

「認知症と診断されたら、もう改善は難しいのだろうか…」

「最近、認知症の家族のために脳トレを試しているけれど、本当に効果があるのか不安…」

もしかしたら、あなたも今、そんなお悩みや疑問を抱えているかもしれませんね。

巷では「認知症の進行を止めるのは難しい」「脳トレは効果ない」といった情報も目にするため、希望を失いそうになることもあるでしょう。

しかし、諦めるのはまだ早いかもしれません。

この記事では、認知症リハビリテーションの専門家である私の視点から、なぜ「認知症に脳トレは効果ない」と言われることがあるのか、そして、ご自宅でも実践できる認知症改善の可能性について、具体的な方法を交えながらお伝えします。

認知症は決して不治の病ではなく、適切なアプローチによって症状の改善や進行の予防が期待できるのです。

この記事が、あなたやあなたの大切なご家族にとって、希望の光となり、今日からできる前向きな一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。

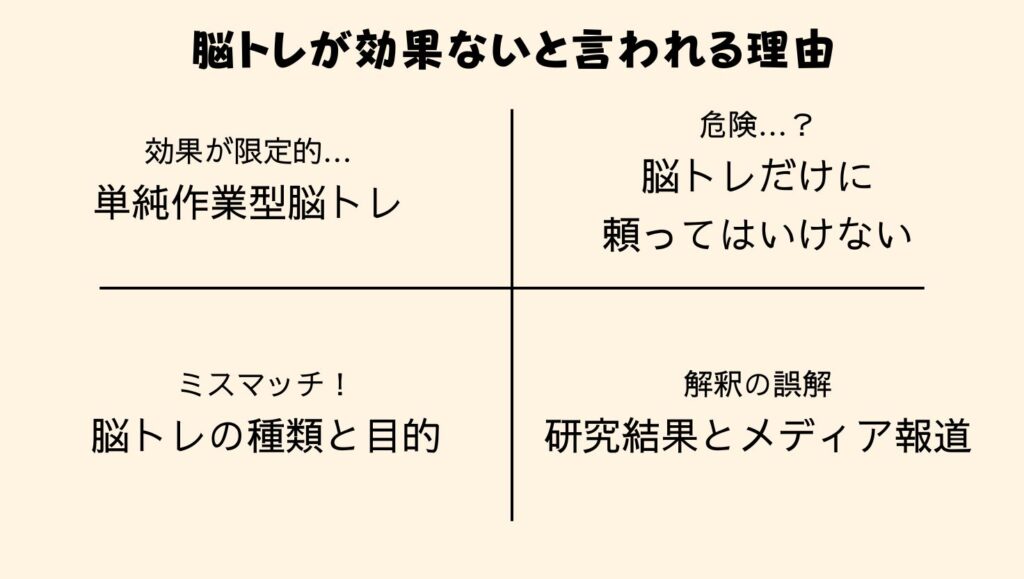

なぜ「認知症に脳トレは効果ない」と言われるのか?

「認知症に脳トレを試しても効果ないらしい」という話を耳にすると、がっかりしたり、何を信じれば良いのか分からなくなったりしますよね。

しかし、なぜそのような情報が出回るのでしょうか。

それにはいくつかの理由が考えられます。

ここでは、その背景にある一般的な誤解や、脳トレの効果に対する一面的な見方について解説していきます。この点を理解することで、より本質的な認知症ケアへの道筋が見えてくるはずです。

効果が限定的とされる「単純作業型脳トレ」の限界

まず結論として、一部の「単純作業型」と言われる脳トレは、認知症の複雑な症状の改善に対して効果が限定的である可能性が指摘されています。

例えば、毎日同じ計算ドリルを繰り返したり、特定のパズルを解き続けたりするだけでは、脳の特定の機能しか刺激されにくいのです。

これは、日常生活で求められる応用力や、コミュニケーション能力といった、より幅広い認知機能の改善には繋がりにくいという理由があります。

確かに、計算力や短期的な記憶力といった個別の能力は向上するかもしれません。

しかし、認知症の方にとって、そうした単調な脳トレだけでは、生活全体の質の向上という点において「効果ない」と感じられてしまうケースが多いのです。

認知症ケアで大切なのは、単に数値を上げることではなく、その人らしい生活をいかに維持・向上できるかという視点を持つこと。

そのため、単純作業型の脳トレだけでは不十分と言えるでしょう。

より多角的で、実生活に結びつくようなアプローチを考えることが、改善への第一歩となります。

脳トレの種類と目的のミスマッチ

次に考えられるのは、行っている脳トレの種類や目的が、その方の認知症の症状や進行段階に合っていないケースです。

「脳トレ」と一口に言っても、その内容は多岐にわたります。

そして、認知症もアルツハイマー型、レビー小体型、血管性認知症など種類があり、症状の現れ方や進行のスピードも一人ひとり異なります。

例えば、主に記憶力の低下が見られる方に、注意力や集中力を鍛えることだけを目的とした脳トレを行っても、期待する効果は得られにくいでしょう。

また、初期の方には少し難しい課題でも、進行した方にとっては負担が大きすぎることもあります。

このように、その方の状態を正しく理解(アセスメント)せずに、画一的な脳トレを導入してしまうと、「認知症の改善に効果ない」という結果を招きやすくなるのです。

大切なのは、専門家のアドバイスも参考にしながら、その方の「今」の状態に最適な脳の活性化方法を見つけ出すことです。

そうすることで、脳トレは決して無駄にはならないはずなのです。

「脳トレだけに頼ること」の危険性

「認知症に脳トレは効果ない」という意見の背景には、「脳トレさえしていれば大丈夫」という誤った認識に対する警鐘も含まれていると考えられます。

認知症のケアや改善は、脳トレという一つの要素だけで完結するものではありません。

むしろ、脳トレだけに過度な期待を寄せ、他の重要な生活習慣の改善や、人との関わりをおろそかにしてしまうことの方が危険なのです。

認知症の進行予防や症状改善には、バランスの取れた食事、適度な運動、質の高い睡眠、そして社会的な交流といった、生活全体の質を高めるアプローチが不可欠です。

これらの土台があってこそ、適切な脳トレもその効果を発揮しやすくなります。

「効果ない」と結論づける前に、まずはご本人の生活全体を見渡し、脳トレ以外の要素にも目を向けることが重要です。

脳トレはあくまで包括的なケアの一部であり、それだけに依存してしまうと、本当に必要な支援を見逃してしまう可能性があることを覚えておきましょう。

研究結果の解釈とメディア報道による誤解

時折、「脳トレは認知症に効果なし」といった研究結果がメディアで大きく取り上げられることがあります。

こうした報道は非常にキャッチーで、多くの方の印象に残りやすいものです。

しかし、これらの情報を鵜呑みにする前には注意が必要です。

多くの場合、科学的な研究は特定の条件下で行われ、その結果も限定的な範囲でのみ妥当性を持つものです。

例えば、ある特定の種類の脳トレを、特定の期間、特定の対象者グループに行った結果、「統計的に有意な効果は見られなかった」という結論が出たとしても、それが全ての脳トレや全ての人に当てはまるわけではありません。

メディアは時に、そうした研究の前提条件や限界点を省略して、結果だけをセンセーショナルに報じがちです。

そのため、認知症に対するあらゆる脳トレが全く「効果ない」かのような誤解が広まってしまうことがあります。

情報を正しく読み解き、多角的な視点から判断することが大切です。信頼できる情報源や専門家の意見を参考にしましょう。

「効果的な脳の活性化」とは?

では、「効果がない」と言われる脳トレがある一方で、認知症の方にとって本当に意味のある「脳の活性化」とはどのようなものでしょうか。

それは、単に脳を疲れさせることではなく、その人らしさを引き出し、生活の質を高めるような、奥深いアプローチを指します。

ここでは、認知症リハ専門士の視点から、本当に効果が期待できる脳の活性化について、具体的な考え方や方法を解説していきます。

その人に合ったトレーニングプログラムの重要性

認知症の症状や進行度、そして何よりもその方の個性や興味は、一人ひとり全く異なります。

そのため、効果的な脳の活性化を目指す上で最も重要なのは、「その人に合ったオーダーメイドのトレーニングプログラム」を組むことです。

画一的な方法ではなく、その方の好きなこと、得意なこと、これまでの人生経験などを活かした活動を取り入れることで、脳はより自然に、そして楽しく活性化されます。

例えば、昔音楽が好きだった方には懐かしい歌を歌ったり楽器を演奏したりするプログラム、料理が得意だった方には簡単な調理を手伝ってもらうプログラムなどが考えられます。

これらは、単なる作業ではなく、その方の「できる喜び」や「役立っている実感」を引き出し、意欲向上にも繋がります。

認知症の方にとって、このような個別化されたアプローチは、ありきたりの脳トレでは得られない大きな効果をもたらす可能性があり、決して「効果ない」ものではありません。

専門家とよく相談し、その方だけの特別なプログラムを一緒に見つけていくことが、改善への近道となるでしょう。

効果が期待できる脳の活性化アプローチ3選

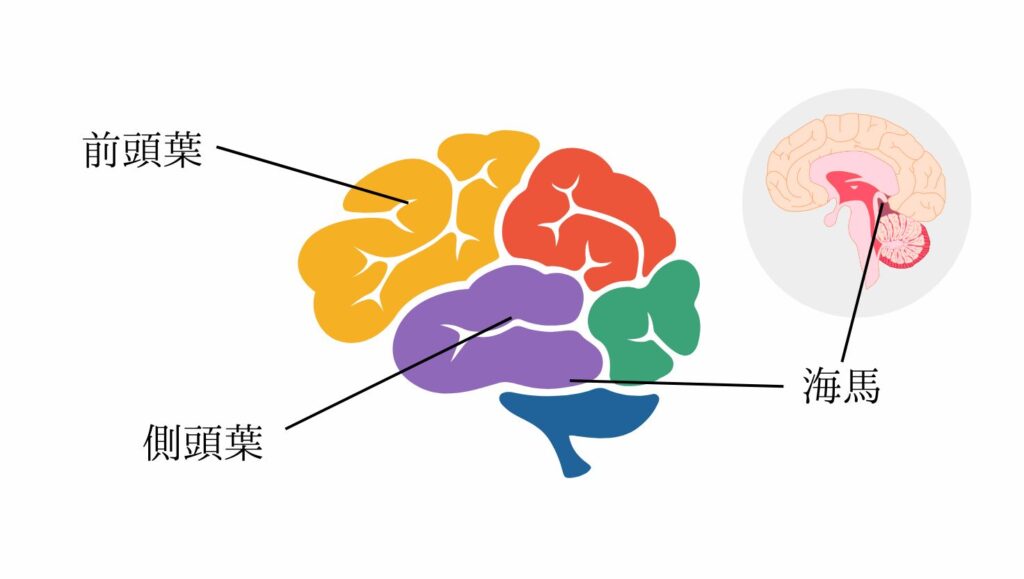

ここでは、脳の特定の領域の機能に着目し、それぞれを効果的に活性化するためのアプローチを3つご紹介します。

これらのアプローチは、ご自宅での生活の中でも意識的に取り入れることが可能です。

これらの方法を知ることで、「認知症の改善に脳トレは効果ないのでは…」という不安を少しでも和らげ、具体的な行動に移すヒントを見つけていただければ幸いです。

前頭葉へのアプローチ

前頭葉(ぜんとうよう)は、おでこの奥に位置する脳の司令塔とも言える部分で、計画を立てる、判断する、意欲を出す、感情をコントロールするといった、人間らしい高度な精神活動を担っています。

認知症、特にアルツハイマー型認知症などでは、この前頭葉の機能低下が見られることがあり、無気力になったり、物事の段取りが悪くなったりします。

この前頭葉を活性化する具体的なアプローチとしては、

「今日の献立を考えて、実際に料理をしてみる」

「旅行の計画を紙に書き出してみる」

「日記をつける」

「音読をする」

「簡単な計算問題を解く」

などが挙げられます。

ポイントは、「間違ってもいいから、まずはやってみる」ことです。

例えば、計算問題については、正解不正解を問わず、とにかく速く解くようにしてください。

時間制限を設けても良いでしょう。

正解数は自ずと付いてくると思いますので、間違ったからと言って、ご本人を責めるようなことはしないでください。

また、新しい趣味に挑戦したり、誰かと会話をしたりすることも前頭葉を刺激します。

これらの活動は、一見すると「脳トレ」らしくないかもしれませんが、認知症の方の前頭葉機能の維持・改善に繋がり、決して「効果ない」ものではありません。

むしろ、日常生活の中で自然に取り組めるため、継続しやすいというメリットもあります。

側頭葉へのアプローチ

側頭葉(そくとうよう)は、耳の上あたりに位置し、主に記憶、言葉の理解、音や形の認識といった役割を担っています。

特に、言葉の意味を理解したり、昔の出来事を思い出したりする際に重要な働きをします。

この側頭葉の機能低下によって、言葉が出にくくなったり、人の話が理解しづらくなったり、新しいことを覚えにくくなったりします。

側頭葉を活性化するアプローチとしては、

「物の名前と写真・イラストのマッチング」

「古い写真やアルバムを見ながら思い出を語り合う(回想法)」

「しりとりや連想ゲームなどの言葉遊びをする」

などが効果的です。

これらの活動は、聴覚や視覚からの情報を処理し、記憶と結びつける作業を促します。

このような、楽しみながら言葉や音、形に触れる機会を増やすことは、認知症の方のコミュニケーション能力や記憶力の維持に役立ち、従来の脳トレでは「効果ない」とされがちな側面を補うことができます。

海馬へのアプローチ

海馬(かいば)は、側頭葉の内側にあり、タツノオトシゴのような形をした小さな器官ですが、新しい情報を記憶として定着させる上で非常に重要な役割を担っています。

特にアルツハイマー型認知症では、この海馬が早期から萎縮しやすいことが知られており、新しいことを覚えられない、すぐに忘れてしまうといった「もの忘れ」の主な原因の一つとなります。

海馬を活性化するためには、五感をバランスよく使うことや、新しい体験をすることが有効とされています。

具体的には、

「毎日簡単な日記をつける(その日あった新しい出来事を思い出す)」

「散歩コースを変えて新しい景色を見る」

「アロマを焚いたり、ハーブを育てたりして香りを楽しむ」

「手触りの異なるものに触れる」

「適度な有酸素運動をする(ウォーキングなど)」

といった活動が挙げられます。

運動は海馬の神経細胞を増やす可能性があるという研究報告もあります(※1)。

「認知症に脳トレは効果ない」と諦める前に、このような海馬を刺激する生活習慣を取り入れてみましょう。

(※1) 例えば、国立長寿医療研究センターなどでは、運動が認知機能に与える影響についての研究が行われています。具体的な研究論文や報告については、同センターのウェブサイトなどでご確認ください。 国立長寿医療研究センター

脳トレだけじゃない!認知症改善のために大切なこと

ここまで、効果的な脳の活性化についてお話ししてきましたが、認知症の改善は、脳トレだけで成し遂げられるものではありません。

他の重要な要素に目を向けることで、新たな希望が見えてくるはずです。

ここでは、日常生活の中で意識すべき、脳トレ以外の非常に大切なポイントを4つご紹介します。

運動習慣

適度な運動習慣は、認知症の予防や進行を遅らせる上で非常に重要であることが、多くの研究で示されています。

運動は、脳の血流を促進し、神経細胞に栄養や酸素を供給するだけでなく、脳由来神経栄養因子(BDNF)と呼ばれる、神経細胞の成長や維持に関わるタンパク質の分泌を促す効果も期待できます。

具体的には、ウォーキング、軽いジョギング、水泳、ラジオ体操、ストレッチなど、無理なく続けられる有酸素運動が推奨されます。

週に3回以上、1回30分程度を目安にすると良いでしょう。

また、家事などの日常的な身体活動も大切です。

運動は、認知症の方にとって、単なる体力維持だけでなく、脳の活性化にも繋がり、一部の脳トレよりも「効果ない」どころか、むしろ基本的なケアとして非常に有効です。

始めるのに遅すぎることはありませんので、今日から少しずつ体を動かすことを意識してみましょう。 厚生労働省のe-ヘルスネットでも、認知症予防のための運動について情報提供がされています。

水分補給

見落とされがちですが、適切な水分補給は認知機能の維持にとって非常に重要です。

特に高齢になると、のどの渇きを感じにくくなったり、トイレの回数を気にして水分摂取を控えたりする傾向があり、脱水状態に陥りやすくなります。

脱水は、一時的な意識障害(せん妄)や、集中力・判断力の低下を引き起こし、認知症の症状を悪化させる原因にもなりかねません。

体内の水分が不足すると、血液が濃縮し、脳への血流も滞りがちになります。

食事以外にも、1日に1.0~1.5リットルを目安に、こまめに水分を摂るように心がけましょう。

特に朝起きた時、入浴前後、運動の前後などは意識して補給することが大切です。

水やお茶だけでなく、時には経口補水液などを利用するのも良いでしょう。

適切な水分補給は、脳の働きを正常に保つための基本であり、認知症ケアの土台となります。

食生活

「何を食べるか」は、私たちの脳の健康に直接的な影響を与えます。バランスの取れた食事は、脳に必要な栄養素を供給し、神経細胞の働きをサポートするだけでなく、認知症のリスク因子となる生活習慣病(高血圧、糖尿病、脂質異常症など)の予防にも繋がります。

特に、青魚に多く含まれるDHA(ドコサヘキサエン酸)やEPA(エイコサペンタエン酸)といったオメガ3系脂肪酸、野菜や果物に豊富なビタミン、ミネラル、抗酸化物質などは、脳の健康維持に役立つとされています。

一方で、過度な糖質や脂質の摂取、加工食品の摂りすぎは避けた方が良いでしょう。

楽しみながら、彩り豊かでバランスの取れた食事を心がけることが、脳を元気に保つ秘訣です。

睡眠の質

質の高い睡眠は、脳の休息とメンテナンスに不可欠です。

睡眠中には、脳内で記憶の整理・定着が行われるだけでなく、アルツハイマー型認知症の原因物質の一つとされるアミロイドβなどの老廃物が脳脊髄液によって洗い流されると言われています。

睡眠不足や睡眠の質の低下は、これらのプロセスを妨げ、認知機能の低下リスクを高める可能性があります。

十分な睡眠が取れていないと、日中の集中力や意欲も低下し、脳トレなどの活動に取り組む気力も湧きにくくなります。規則正しい生活リズムを心がけ、寝る前のカフェイン摂取やスマートフォンの使用を控える、寝室の環境を整えるなど、睡眠の質を高める工夫をしましょう。

質の良い睡眠は、脳をリフレッシュさせ、日中の活動意欲を高めるための重要な土台となるのです。

「効果がない」と諦めない!今日から始める認知症改善へのステップ

「認知症は進行するばかりで、何をしても効果がないのでは…」

そんな風に諦めてしまう前に、ぜひ知っていただきたいことがあります。

認知症は、早期からの適切な対応と、ご本人やご家族の「諦めない心」によって、その進行を穏やかにしたり、症状を改善したりすることが十分に可能です。

ここでは、そのための具体的なステップをご紹介します。

まずは専門機関に相談

ご自身やご家族に認知症の疑いを感じたら、あるいは診断を受けてどうして良いか分からないと感じたら、まずは専門機関に相談することが最も大切な第一歩です。

かかりつけ医はもちろんのこと、地域包括支援センターや、認知症疾患医療センターなどの専門医療機関が相談窓口となります。

専門家による正しい診断を受けることで、認知症の種類や進行度を把握し、適切な治療方針を立てたり、介護サービスを受けることができます。

また、利用できるサポート体制についての情報も得られます。

一人で抱え込まず、専門家の知見を借りることで、先の見えない不安が具体的な希望へと変わることも少なくありません。

厚生労働省のウェブサイトには、認知症に関する相談窓口の情報がまとめられています。

ケアマネジャーが認知症改善のカギ?

介護保険サービスを利用する際には、ケアマネジャー(介護支援専門員)の存在が非常に大きな力となります。

ケアマネジャーは、ご本人やご家族の状況、希望を丁寧に聞き取り、医学的な情報も踏まえながら、その方に最適なケアプランを作成してくれます。

このケアプランには、デイサービスや訪問介護(介護ヘルパー)といった専門的なサービスの利用や、福祉用具のレンタル・購入、住宅改修のアドバイスなどが含まれます。

ケアマネジャーに介入を依頼すると、自宅を訪問し、ご本人の状態や家族の行う介護の状況などを詳細に聞き取ります。

それを元に介護サービスを提案し、つなげるのがケアマネジャーの仕事であり、この聞き取りを「アセスメント」と言います。

このアセスメントこそが、認知症改善には非常に重要になるのです。

「生活習慣の見直しが認知症予防につながる」ということは、なんとなく理解していただけるかと思いますが、実は、予防だけでなく、適切なケアによって認知症の症状改善に繋がる可能性があると言われています。

アセスメントは適切に行うと1時間前後はかかるもので、聞き取りされる側も疲れてしまうかもしれませんが、必要不可欠な行程ですし、ため込んだ想いを吐きだすチャンスでもあります。

ケアマネジャーに来てもらったら、しっかりと話し合う姿勢を持ちましょう。

アセスメントで脳トレの選び方がわかる

アセスメントとは、詳しく言うと、その方の心身の状態や生活環境、認知機能などを専門的な視点から正しく評価し、把握することを指します。

やみくもに色々な脳トレを試すよりも、まずは専門家(医師、ケアマネジャーなど)によるアセスメントを受け、どの認知機能(記憶力、注意力、判断力、遂行機能など)に課題があり、どの機能が比較的保たれているのかを客観的に知ることが大切です。

「認知症には、どの脳トレもどうせ効果ない」と決めつけるのではなく、アセスメントの結果に基づいて、その方の得意なことや好きなことを活かせるような、オーダーメイドのプログラムを選ぶことが、効果を高める秘訣です。

諦めないことが一番のポイント

認知症の改善や進行予防への道のりは、時に長く、すぐに目に見える効果が現れないこともあるかもしれません。

しかし、そんな時でも諦めてしまうことだけは避けてほしいのです。

ご本人もご家族も、そして支援者も、「諦めない心」を持ち続けることが、何よりも大切なポイントだと私は考えています。

日々の小さな変化、例えば

「今日は笑顔が多かった」

「以前より少し長く会話ができた」

「苦手なことにも挑戦しようとした」

といったポジティブな側面に目を向け、それを喜び、認め合うことが、次へのエネルギーになります。

認知症は、確かに簡単な病気ではありません。しかし、適切なケアと温かいサポート、そして何よりもご本人の「生きたい」という力を信じることで、症状の進行を穏やかにし、その人らしい穏やかな日々を長く続けることは十分に可能です。

希望を捨てずに、一歩一歩、できることから着実に取り組んでいきましょう。

まとめ

この記事では、「認知症に脳トレは本当に効果ないのか?」という疑問を入り口に、認知症リハ専門士の視点から、その背景にある誤解や、本当に効果的な脳の活性化、そしてご自宅でも実践できる認知症改善の可能性についてお伝えしてきました。

結論として、「認知症の進行予防や症状改善に、特定の脳トレだけでは効果ない場合がある」というのは一面の真実かもしれませんが、それは決して「認知症には何もできることがない」という意味ではありません。大切なのは、

- 「効果がない」は誤解も多い 単純作業型の脳トレや、症状に合わない画一的な方法では効果が限定的です。「脳トレ」という言葉に囚われず、その人らしい脳の活性化を目指しましょう。

- 効果的な脳活性化の鍵は「個別性」 専門家のアセスメントに基づき、ご本人の興味や得意なことを活かした「オーダーメイド」のプログラムが効果を高めます。「計画(前頭葉)」「記憶・言語(側頭葉)」「新しい体験(海馬)」など、脳の各機能へのアプローチを意識してみましょう。

- 脳トレよりも大切な「生活習慣の土台」 認知症ケアの基本は、脳トレだけではありません。「適度な運動」「こまめな水分補給」「バランスの取れた食事」「質の良い睡眠」の4つが、脳の健康を支える上で不可欠です。

- 一人で抱え込まず専門家と連携を 認知症の悩みは、地域包括支援センターやケアマネジャーなどの専門家が力になります。適切なアセスメントを受けることが、最適なケアプランと脳活性化への第一歩です。

- 一番の薬は「諦めない心」 ご本人とご家族が希望を持ち、日々の小さな変化や「できたこと」を喜び合うことが、前向きなエネルギーとなります。温かいサポートの中で、その人らしい穏やかな日々を目指しましょう。

認知症は、誰にとっても他人事ではありません。

しかし、正しい知識と愛情のこもったケア、そして「改善できる」という希望を持って向き合えば、認知症と共に豊かに生きる道は必ず見つかります。

この記事が、その一助となれば幸いです。

認知症と脳トレの効果に関するQ&A

Q1. 結局のところ、認知症に脳トレは効果があるのでしょうか?

A1. はい、「その方に合った適切な脳トレ」であれば効果が期待できます。

巷で「効果がない」と言われるのは、毎日同じ計算を繰り返すような「単純作業型の脳トレ」や、ご本人の症状・興味に合っていない脳トレを指すことが多いです。大切なのは、ご本人の状態を正しく理解(アセスメント)し、興味やこれまでの経験を活かせるような、オーダーメイドの脳活性化プログラムを選ぶことです。

Q2. 脳トレ以外に、認知症の改善のために家庭でできる最も重要なことは何ですか?

A2. 「運動」「水分補給」「食事」「睡眠」という生活習慣の土台を整えることが非常に重要です。

特に、1回30分程度のウォーキングなどの有酸素運動は、脳の血流を良くし、神経細胞の成長を促す効果が期待できます。脳トレだけに頼るのではなく、これらの基本的な生活習慣を見直すことが、認知機能の維持・改善への近道となります。

Q3. 家族が認知症と診断されました。何から始めればよいでしょうか?

A3. まずは一人で抱え込まず、お住まいの地域の「地域包括支援センター」や、かかりつけ医、認知症疾患医療センターなどの専門機関に相談してください。

その後、介護保険サービスを利用する場合は、ケアマネジャーに相談しましょう。専門家によるアセスメント(状態の評価)を受けることで、ご本人に最適な治療や介護サービス、脳の活性化方法が見つかります。

Q4. 脳を活性化するために、自宅で簡単にできるおすすめの方法はありますか?

A4. ご本人の状態に合わせて、以下のような活動がおすすめです。

- 計画力・意欲を高める(前頭葉):今日の献立を一緒に考えたり、日記をつけたり、音読をする。

- 記憶や言葉を刺激する(側頭葉):古いアルバムを見ながら思い出話をしたり、しりとりをする。

- 新しい記憶を促す(海馬):散歩コースを少し変えてみたり、一緒に簡単な日記をつけたりする。

大切なのは、楽しんで取り組めること、そして結果を問わずに挑戦を褒めることです。

「もしかして…」と思ったら、一人で悩まず、まずは私たちにご相談ください!

「うちの家族も認知症かもしれない…」「今のケアで本当に良いのだろうか…」 そんな不安やお悩みを抱えていませんか?

LINE公式アカウントにご登録いただいた方限定で、 認知症リハ専門士による無料相談を受け付けています。

さらに、今ならご登録いただいた方全員に、 ご自宅で今日から実践できる認知症改善のヒントが満載の「認知症改善ケアメソッド実践ガイド」(PDF) を特別プレゼント!

- 「何から始めれば良いかわからない」を解決!

- ご家族の笑顔が増える、具体的な関わり方のコツがわかる!

- 専門家のアドバイスで、介護の不安が軽くなる!

下のボタンからお気軽にご登録ください。 あなたと、あなたの大切なご家族の「これから」を、私たちが全力でサポートします。

↑↑↑ LINEで無料相談&限定ガイドブックを受け取る! ↑↑↑