はじめに

「最近、アリセプトを飲んでいるのに、なんだか父(母)の様子がおかしい…もしかして認知症が悪化した?」

大切なご家族が認知症治療を服用されている中で、以前と違う様子が見られると、このように不安に感じてしまうのは当然のことです。

特に、認知症治療で使われるアリセプトに飲んでいるにも関わらず、そのような変化があると、心配は尽きないでしょう。

しかし、その変化は、もしかすると「認知症の進行・悪化」ではなく、「アリセプトの副作用」の可能性があります。

この記事では、アリセプト(ドネペジル塩酸塩)に関して、以下の点について分かりやすく解説します。

- アリセプトの効果と副作用の正しい知識

- 「悪化」と感じる原因の見極め方

- 副作用と症状変化を見分ける観察ポイント

- 「副作用かな?」と思った時の具体的な対処法

- アリセプトと上手に付き合い、ご自宅でも認知症ケアをより良くしていくヒント

この記事を読むことで、漠然とした不安が解消され、冷静に、そして前向きにご家族の認知症と向き合うための具体的なステップが見えてくるはずです。

一緒に、ご本人らしい穏やかな生活を取り戻すための一歩を踏み出しましょう。

認知症治療薬アリセプトとは?

まず、認知症治療薬として広く使われているアリセプト(一般名:ドネペジル塩酸塩)がどのような薬なのか、基本的な情報を確認しておきましょう。

効果や役割を知ることで、なぜこの薬が処方されているのか、そして副作用について考える上での土台となります。

アリセプトの働き

アリセプトは、「コリンエステラーゼ阻害薬」という種類のお薬です。

私たちの脳の中には、「アセチルコリン」という、記憶や学習に関わる神経伝達物質(情報を伝える物質)があります。

アルツハイマー型認知症などでは、このアセチルコリンが脳内で不足しがちになることが分かっています。

アリセプトは、アセチルコリンを分解してしまう酵素(コリンエステラーゼ)の働きを邪魔することで、脳内のアセチルコリンの量を増やし、神経の働きを助ける効果が期待されます。

これにより、記憶障害や見当識障害(時間や場所が分からなくなること)といった認知症の中核症状の進行を抑制することを目指します。

あくまで進行を遅らせる薬であり、根本的に治す薬ではありませんが、症状を安定させる助けとなることが期待されているのです。

アリセプトとドネペジルの違い

「アリセプト」と「ドネペジル塩酸塩」は、どう違うのか疑問に思われるかもしれません。

簡単に言うと、「アリセプト」はお薬の「商品名」(ブランド名のようなもの)です。

一方で、「ドネペジル塩酸塩」は、そのアリセプトに含まれている有効成分の「一般名(成分名)」を指します。

つまり、実際に認知症の症状に働きかける主要な成分が「ドネペジル塩酸塩」であり、「アリセプト」という名前で販売されているお薬の中に、このドネペジル塩酸塩が含まれている、という関係です。

ジェネリック医薬品(後発医薬品)では、「ドネペジル塩酸塩錠『製薬会社名』」のように一般名で呼ばれることもあります。

どの認知症が対象?

アリセプトは、主に以下の認知症に対して保険適用が認められています(2025年5月現在)。

- アルツハイマー型認知症:

最も多く処方される対象です。

軽度から高度まですべての病期で用いられます。 - レビー小体型認知症:

幻視(実際にはないものが見える)やパーキンソン症状(手足の震えやこわばり)などを伴うこのタイプの認知症にも効果が期待されます。

他のタイプの認知症(血管性認知症や前頭側頭型認知症など)に対しては、効果が限定的であったり、保険適用外であったりする場合があるでしょう。

医師が診断に基づいて、適切と判断した場合に処方されます。

なぜアリセプトが処方されるのか?

医師が認知症と診断し、アリセプトを処方するのは、薬物療法によって症状の進行を少しでも穏やかにし、ご本人ができる限り自分らしい生活を長く続けられるようにするためです。

特にアルツハイマー型認知症の薬物療法において、アリセプトは初期から選択されることが多い薬剤の一つです。

記憶力の低下や日常生活での混乱が少しでも和らげば、ご本人のQOL(生活の質)の維持・向上につながりますし、介護するご家族の負担軽減にも繋がる可能性があります。

副作用のリスクも考慮した上で、治療によるメリットが大きいと判断された場合に処方が検討されることになります。

治療開始後も、効果や副作用の有無を確認しながら、継続するかどうか、量の調整などが行われます。

アリセプトの副作用

認知症治療の助けとなるアリセプトですが、残念ながらすべての方に良い効果だけが現れるわけではありません。

他のお薬と同じように、副作用が現れる可能性もあります。

どのような副作用があるのか、いつ、どのくらいの頻度で起こりうるのかを知っておくことは、変化に早く気づき、適切に対応するために非常に重要です。

副作用はなぜ起こる?

アリセプトは、脳内のアセチルコリンを増やすことで効果を発揮しますが、アセチルコリンは脳だけでなく、消化器官や心臓など、全身の様々な場所で働いています。

そのため、薬の効果が脳以外の場所に及んだ場合に、それが副作用として現れることがあるのです。

例えば、消化器官でのアセチルコリンの働きが活発になりすぎると、吐き気や下痢といった症状が出やすくなります。

認知症の方へのアリセプト投与では、こうした副作用の可能性を理解しておくことが大切です。

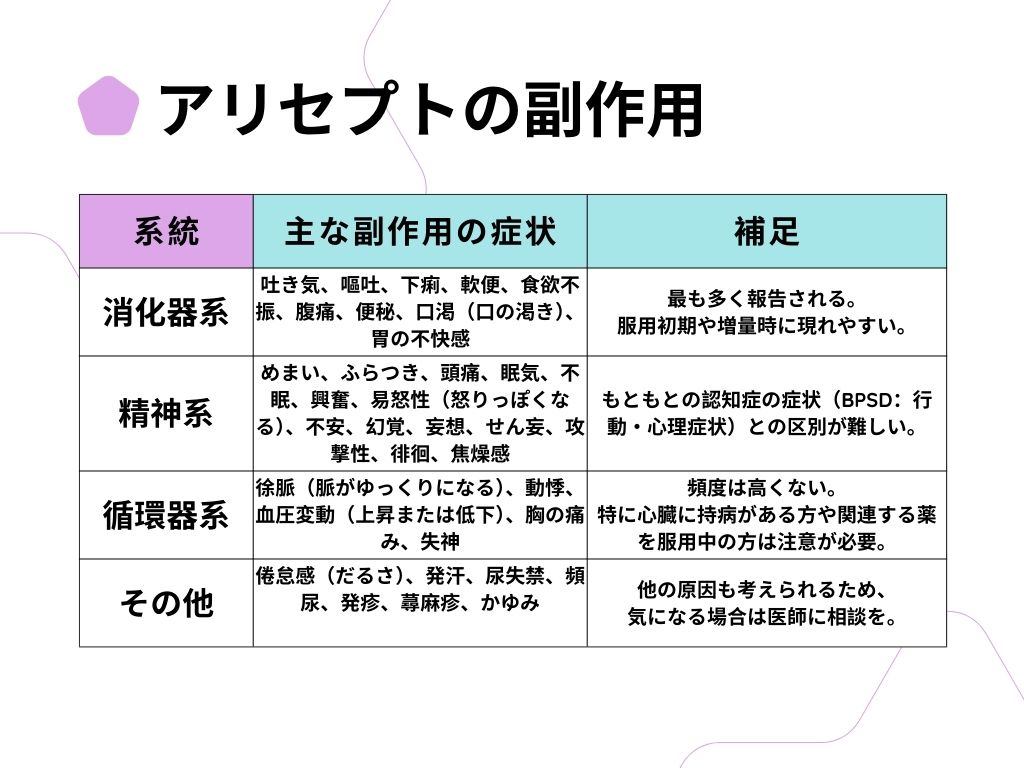

主な副作用

アリセプトで報告されている主な副作用には、以下のようなものがあります。

ただし、ここに挙げたものがすべて出るわけではありませんし、頻度も人それぞれです。

消化器系

最も多く、服用初期や増量時によく見られる副作用です。

- 吐き気、嘔吐

- 下痢、軟便

- 食欲不振

- 腹痛

- 便秘

- 口渇(口の渇き)

- 胃の不快感

これらの症状は、服用を続けるうちに体が慣れて軽快することも多いですが、続く場合やひどい場合は医師への相談が必要です。

脱水症状にも注意しましょう。

精神系

- めまい、ふらつき

- 頭痛

- 眠気、不眠

- 興奮、易怒性(怒りっぽくなる)

- 不安

- 幻覚、妄想、せん妄

- 攻撃性

- 徘徊

- 焦燥感

もともとの認知症の症状(BPSD:行動・心理症状)と区別がつきにくい場合もあります。

アリセプト開始後や増量後にこれらの症状が強く出始めた場合は、副作用の可能性も考えられます。

循環器系

頻度は高くありませんが、注意が必要な副作用です。

- 徐脈(脈がゆっくりになる)

- 動悸

- 血圧変動(上昇または低下)

- 胸の痛み

- 失神

特に心臓に持病のある方や、他の薬を服用中の方は注意が必要です。

脈が極端に遅くなると、めまいや失神につながる危険があります。

その他

- 倦怠感(だるさ)

- 発汗

- 尿失禁、頻尿

- 発疹、蕁麻疹、かゆみ

これらの症状も、他の原因(体調不良など)と見分けがつきにくいことがあります。

副作用が出やすい時期

アリセプトの副作用は、一般的に飲み始めや薬の量を増やした(増量した)時に出やすいと言われています。

医療保険が適用されるアリセプトは、3mgから処方を始め、状況に応じて5mg、10mgと増やしていくことが定められています。

これを、医療保険の「増量規定」と言います。

3mgで効果がなかった(効果を実感できなかった)時、5mgに増量される場合が多いのですが、多くの患者は、この増量した時期と、症状が悪化した時期が重なっていると言われています。

最近では見直されるようにはなりましたが、当初はそれを「認知症の進行によるもの」と医師が判断し、アリセプトの副作用による可能性が無視されていたのです。

事実として、処方を5mgから3mgに戻した途端、症状が軽減したという患者もいます。

症状の悪化と副作用の違いについては、後述します。

副作用の頻度

アリセプトの副作用の頻度は、症状によって異なります。

比較的多く見られるのは吐き気や下痢などの消化器症状で、臨床試験などでは数%〜十数%程度報告されています。

精神系の症状や循環器系の症状は、それより頻度は低い傾向にあります。

ただし、これらの頻度はあくまで一般的なデータであり、個人差が大きいことを理解しておきましょう。

年齢や体の状態、他の病気や服用中の薬などによっても、副作用の出やすさは変わってきます。

- 【公的データ】 医薬品の添付文書には、臨床試験で確認された副作用の種類と頻度が記載されています。

詳細は、処方された際に受け取る薬剤情報提供文書や、PMDA(医薬品医療機器総合機構)のサイトで確認できます。

認知症の悪化?アリセプトの副作用?

「アリセプトを飲み始めてから、前より怒りっぽくなった気がする」

「物忘れがひどくなったような…これって薬のせい?それとも認知症が進んだの?」

これは、ご家族にとって非常によくある悩みであり、見極めが難しい点です。

アリセプトによる副作用なのか、認知症自体の症状変化なのかを区別するには、いくつかの視点が必要です。

認知症の症状進行との違い

まず理解しておきたいのは、アリセプトは認知症の進行を「完全に止める」薬ではない、ということです。

進行を「穏やかにする」効果は期待されていますが、仮に薬によって症状が軽減したとしても、病気そのものはゆっくりと進行していく可能性があります。

※アリセプトの説明書にも「病態の進行を止めるものではない」という内容が明記されています。

そのため、アリセプトを服用していても、時間経過とともに記憶力の低下が進んだり、新しい症状(例えば、以前はなかったのに道に迷うようになった、など)が現れたりすることはあり得ます。

副作用として挙げられていないような症状の変化(例:特定の記憶だけが急に抜け落ちる、物の名前が言えなくなるなどの中核症状の明確な進行)は、認知症自体の進行(あるいは別の認知症の併発)である可能性が考えられます。

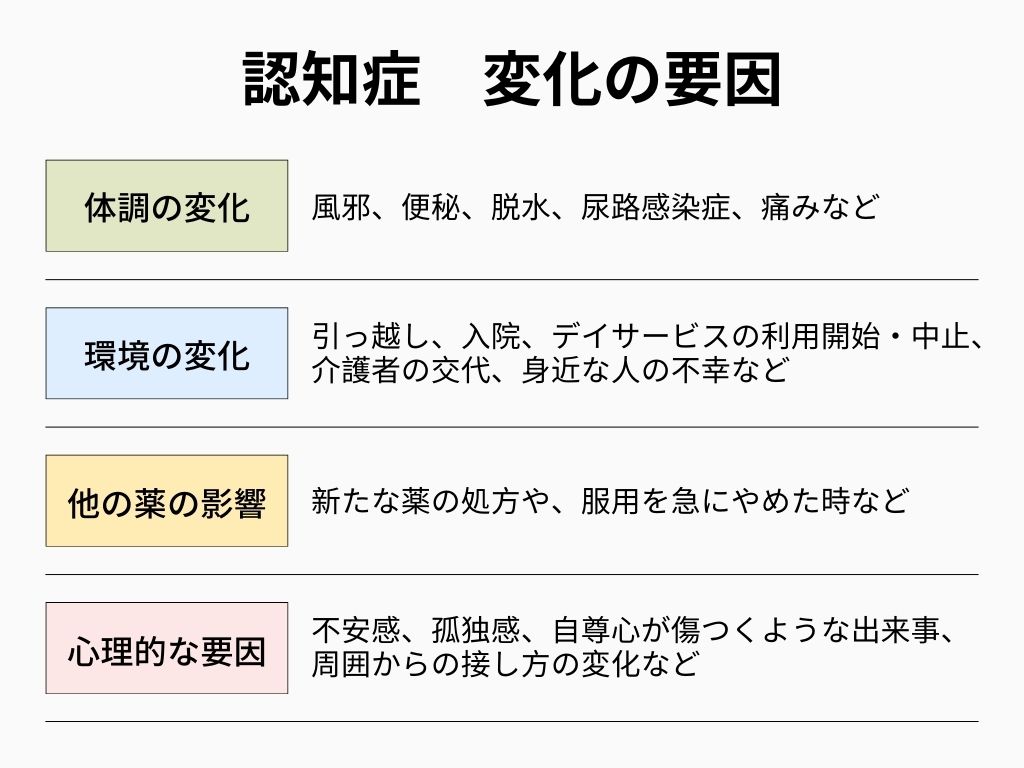

その他の要因

認知症の方の状態は、薬だけでなく、様々な要因によって変化します。

アリセプトの副作用や認知症の進行以外にも、以下のような原因が隠れている可能性を考慮しましょう。

- 体調の変化: 風邪、便秘、脱水、尿路感染症、痛みなどがあると、一時的にせん妄(意識の混乱)を起こしたり、元気がなくなったり、イライラしたりすることがあります。

- 環境の変化: 引っ越し、入院、デイサービスの利用開始・中止、介護者の交代、身近な人の不幸などは、認知症の方にとって大きなストレスとなり、混乱や不安、行動の変化を引き起こすことがあります。

- 他の薬の影響: 新しく別の薬を飲み始めたり、逆にやめたりした場合に、その影響で状態が変わることがあります。特に睡眠薬や精神安定剤、風邪薬などは影響が出やすい場合があります。

- 心理的な要因: 不安感、孤独感、自尊心が傷つくような出来事、周囲からの接し方の変化なども、精神状態や行動に影響を与える可能性があります。

これらの要因が複合的に絡み合っていることも少なくありません。

逆に言うと、これらを適切に対処することで、症状が一気に改善する場合もあります。

副作用か症状悪化かを見分けるために

アリセプトの副作用なのか、認知症の症状進行なのか、それとも他の要因なのか…これらを正確に見分けるのは、ご家族だけでは難しい場合が多いです。

しかし、日々の様子を注意深く観察し、記録することで、医師が判断する上で非常に重要な手がかりとなります。

ここでは、そのための具体的なポイントをお伝えします。

副作用かどうかを判断するためのチェックポイント

「これはアリセプトの副作用かも?」と思った時に、まず確認したい基本的なポイントです。

- 症状はいつから始まったか?: アリセプトの服用開始時期や増量時期と、症状が出始めた時期が近い場合は、副作用の可能性が高まります。

- どんな症状が出ているか?: 前述したアリセプトの主な副作用リスト(消化器系、精神系、循環器系など)に当てはまる症状かどうかを確認します。

- 症状はどのくらいの強さ・頻度か?: 一時的なものか、持続しているのか、生活にどの程度支障が出ているか。

- 他に体調や環境の変化はなかったか?: 風邪をひいていないか、便秘はしていないか、最近何か大きな出来事はなかったかなどを振り返ります。

これらの点を整理するだけでも、状況を客観的に把握しやすくなります。

「いつもと違う」に気付くための観察ポイント

日々の生活の中で、ご本人の「いつもと違う」変化に気づくことが重要です。

以下のような点を意識して観察してみましょう。

- 表情・気分: 以前より怒りっぽい、不安そう、落ち込んでいる、逆に妙にハイテンションなど。

- 言動: 攻撃的な言動、つじつまの合わない話、幻覚や妄想を訴える、同じことを何度も言う頻度の増加など。

- 行動: 落ち着きがない、徘徊、物を隠す、拒否が強くなる、意欲が低下して何もしなくなるなど。

- 睡眠: 昼夜逆転、夜中に何度も起きる、寝つきが悪い、逆に寝てばかりいるなど。

- 食事: 食欲がない、吐き気がある、食事中にむせる、食べ物の好みが変わるなど。

- 身体的な変化: ふらつき、めまい、転倒しやすくなる、脈が遅い感じがする(手首で測ってみるのも一つ)、便秘や下痢など。

これらの変化は、認知症の症状かもしれませんが、アリセプトの副作用のサインである可能性も否定できません。

記録をつけることの重要性

「いつもと違う」変化に気づいたら、それを記録しておくことが非常に大切です。

なぜなら、記憶は曖昧になりがちですが、記録があれば客観的な情報として医師や薬剤師に正確に伝えることができるからです。

記録は、副作用かどうかの判断材料になるだけでなく、認知症の症状の経過を把握したり、薬の効果を確認したり、今後の治療計画を立てたりする上でも役立ちます。

面倒に感じるかもしれませんが、簡単なメモ程度でも構いません。

ご家族のお力なくして、認知症は治療できないのです。

記録する内容の具体例

難しく考える必要はありません。

以下のような点を、気づいた時にメモしておきましょう。

- 日付と時間: いつ、どんな変化があったか。

- 具体的な症状や様子: 「〇時頃、急に怒り出した」「夕食をほとんど食べず、吐き気がすると言っていた」「夜中に何度も起きて部屋を歩き回っていた」など、見たまま、聞いたままを具体的に。

- 症状の強さや頻度: 「一日中イライラしていた」「下痢が3回あった」「ふらつきは時々見られる程度」など。

- きっかけや状況: 何か特定の状況(例:入浴前、来客時など)で症状が出やすいか。

- 生活への影響: その症状によって、食事や睡眠、着替え、コミュニケーションなどにどんな支障が出ているか。

- その日の体調や出来事: 熱はなかったか、便通はどうか、何か特別なイベントはあったかなども併記しておくと役立ちます。

介護記録ノートやスマートフォンのメモアプリなどを活用すると続けやすいかもしれません。

「副作用かな?」と思ったらすべきこと

ご家族の様子を観察し、記録をつけた上で、「これはアリセプトの副作用かもしれない」あるいは「副作用か認知症の進行か判断がつかない」と感じたら、次に行うべきことがあります。

それは、専門家への相談です。

ここでは、その際の注意点と具体的なステップについて解説します。

最重要:自己判断の危険性

まず、最も強調しておきたいのは、ご自身の判断でアリセプトの服用を中止したり、量を減らしたりすることは絶対にしないでください。

「副作用が怖いから」と勝手に薬をやめてしまうと、認知症の症状が急に悪化してしまう可能性があります。

また、その症状が本当にアリセプトの副作用なのか、それとも別の原因なのかは、医師でなければ正確に判断できません。

自己判断は、かえってご本人を危険にさらしたり、適切な治療の機会を逃したりすることに繋がりかねません。

必ず、処方した医師や、かかりつけの薬剤師に相談することが鉄則です。

医師・薬剤師への相談

アリセプトの副作用が疑われる場合、あるいは判断に迷う場合は、速やかに医師または薬剤師に相談しましょう。

どちらに相談しても構いませんが、最終的な診断や薬の変更・中止の判断は医師が行います。

- 何を伝えるか:

相談する際は、事前に記録しておいたメモが役立ちます。

「いつから」「どんな症状が」「どのくらいの頻度・強さで」「どんな時に」「生活への影響はどうか」「他に変わったことはないか」といった情報を具体的に伝えましょう。

ご家族が感じている不安も正直に話して大丈夫です。 - どう相談するか:

電話でまず状況を伝え、次回の診察を待たずに受診するかなどを相談します。

緊急性が高そうな症状(強い興奮、頻回の嘔吐、失神など)の場合は、すぐに医療機関に連絡してください。 - 相談後の対応:

医師は、伝えられた情報や診察結果をもとに、副作用の可能性、認知症の進行度、他の要因などを総合的に判断します。

その上で、アリセプトの量を減らす、一時的に中止する、他の薬に変更する、あるいは経過観察とするなど、ご本人に合った対応を検討します。

【不安なことを一人で抱え込まず、専門家に相談することが、より良い解決策を見つけるための第一歩です。

遠慮なく、頼ってください。

- 【公的データ/相談窓口】 どこに相談したらよいか分からない場合は、お近くの「地域包括支援センター」が認知症に関する総合的な相談窓口となっています。

医療機関の紹介や、介護サービスの情報提供なども行っています。

副作用の症状を和らげるための工夫

医師の指示のもと、アリセプトの服用を継続しながら、副作用の症状を和らげるために家庭でできる工夫もあります。

ただし、これも自己判断せず、必ず医師や薬剤師に相談してから行いましょう。

- 消化器症状(吐き気、食欲不振など)に対して:

- 食事を小分けにする。

- 消化の良い、口当たりの良いものを選ぶ。

- 服薬のタイミングを調整(医師・薬剤師に相談)。

- 脱水を防ぐため、水分補給を心がける。

- 精神症状(不眠、興奮など)に対して:

- 日中は適度な活動(散歩、軽い体操、デイサービスなど)を取り入れ、生活リズムを整える。

- 寝る前のカフェイン摂取を避ける。

- 寝室の環境を整える(温度、湿度、明るさなど)。

- 穏やかに、安心できるような声かけや対応を心がける。

これらの工夫は、副作用対策だけでなく、認知症の方のQOL(生活の質)を高める上でも役立ちます。

ご自宅でできる認知症改善の取り組みとして、ぜひ試してみてください。

アリセプトとの上手な付き合い方

認知症治療において、アリセプトは有力な選択肢の一つですが、薬だけに頼るのではなく、様々な工夫を組み合わせることで、より良い効果を引き出し、副作用のリスクを管理しながら、ご本人らしい生活を支えていくことができます。

ここでは、アリセプトと上手に付き合い、認知症ケアをより良くしていくためのポイントをお伝えします。

薬の効果を最大限に

アリセプトの効果をきちんと得るためには、まず医師の指示通りに正しく服用することが基本です。

飲み忘れや、自己判断での中断は効果を不安定にし、かえって混乱を招く可能性があります。

お薬カレンダーや服薬支援サービスなどを活用して、飲み忘れを防ぐ工夫をしましょう。

また、薬の効果や副作用について、定期的に医師や薬剤師と情報を共有し、常に最適な処方となっているかを確認していくことも大切です。

ご家族からの「最近こういう変化があった」という情報は、医師にとって非常に重要になります。

薬だけに頼らないケア

アリセプトなどの薬物療法は認知症治療の一部であり、すべてではありません。

薬を使わないケア(非薬物療法)を積極的に取り入れることが、症状の安定や改善、QOL向上に非常に効果的です。

これらはご自宅でも実践できる認知症改善の重要なアプローチです。

- 適度な運動:

散歩や軽い体操は、体力維持だけでなく、気分転換や睡眠の質の向上にも繋がります。 - 脳を活性化する活動:

簡単な計算、音読、パズル、趣味活動(園芸、手芸など)は、脳に適度な刺激を与えます。 - コミュニケーション:

穏やかに話を聞き、共感する姿勢で接することは、ご本人の安心感に繋がります。

役割を持ってもらう(簡単な家事など)ことも意欲を引き出すきっかけになります。 - 安心できる環境調整:

転倒予防のための手すり設置や段差解消、分かりやすい表示(トイレの場所など)、落ち着ける空間づくりなども大切です。

これらの非薬物療法は、アリセプトの効果を補い、副作用として現れやすい精神症状(興奮や不安など)の軽減にも役立つ可能性があります。

認知症は改善できる?

「認知症は治らない」と思われがちですが、「改善できない」わけではありません。

アリセプトのような薬物療法と、上記のような非薬物療法、そしてご家族や周囲の温かいサポートを組み合わせることで、症状を予防、さらには改善することは十分に可能です。

もし、先ほどお話ししたケアをすでに試しているのに、認知症を発症してしまった、何も変わらない、悪化した…ということがあった場合、それは「認知症は治らない病気だから」ではなく、ケアが不十分であるか、別の要因がケアの効果を帳消しにしてしまっている可能性があるのです。

ということは、ケアの方法を見直したり、他の要因に対処することできれば、症状が改善する可能性はより高くなります。

「どうせ治らないから」と諦めるのではなく、ご自宅でできる改善方法を積極的に探していくことが希望に繋がります。

アリセプトの副作用に悩まされることもあるかと思いますが、こうした前向きな取り組みが、状況を好転させる鍵となるかもしれません。

まとめ

今回は、認知症治療薬アリセプトについて、「悪化した?」と感じる原因、副作用との見分け方、そして具体的な対処法について解説しました。

アリセプトは認知症の進行を穏やかにする効果が期待される一方で、吐き気や興奮などの副作用が現れる可能性もあります。

しかし、ご本人の変化が必ずしも副作用だけが原因とは限らず、認知症自体の進行や他の体調・環境の変化も影響している場合があります。

大切なのは、認知症は改善できる可能性があるという希望を持ち続けることです。

アリセプトのような薬物療法と、ご自宅でできる運動や脳トレ、安心できる環境づくりといった非薬物療法を組み合わせることで、ご本人らしい生活を支えていくことができます。

副作用への不安は、正しい知識と適切な対応、そして専門家との連携によって乗り越えることができます。

諦めずに、希望をもって、ご家族と一緒に前向きに取り組んでいきましょう。

- 決めつけず、まずは観察と記録を ご家族の「いつもと違う」様子は、薬の副作用だけでなく、認知症の進行や体調・環境の変化も考えられます。いつから、どんな様子か、簡単なメモで良いので記録しましょう。その記録が専門家への何よりの情報になります。

- 自己判断での服薬中止は絶対にNG 「副作用かも?」と思っても、ご自身の判断で薬の量を調整したり、中止したりするのは大変危険です。症状が急激に悪化するリスクがあります。不安なときこそ、まずは専門家へ繋がることが大切です。

- 必ず「医師・薬剤師」に相談する 記録したメモを持って、処方した医師やかかりつけの薬剤師に相談してください。「こんな変化があったのですが…」と具体的に伝えることで、的確な判断と次の対策に繋がります。一人で抱え込まず、専門家を頼りましょう。

- 薬だけに頼らないケアが改善の鍵 アリセプトは治療の助けになりますが、全てではありません。ご自宅でできる適度な運動、楽しい会話、安心できる環境づくりなどを組み合わせることで、症状は改善する可能性があります。諦めずに、できることから始めてみましょう。

よくあるご質問(Q&A)

Q1. アリセプトを飲み始めてから、父が怒りっぽくなりました。これは副作用でしょうか?

A1. はい、その可能性はあります。 アリセプトの副作用として、興奮や易怒性(怒りっぽくなる)、不安、攻撃性などが報告されています。特に、薬の飲み始めや量を増やした(増量した)時期にこのような精神的な症状が現れた場合は、副作用を疑う一つのサインです。 ただし、認知症そのものの症状(BPSD)や、他の体調不良、環境の変化が原因の可能性もあります。変化が始まった時期や具体的な様子を記録し、処方した医師や薬剤師にご相談ください。

Q2. 副作用が心配なので、アリセプトを飲ませるのをやめてもいいですか?

A2. 絶対に自己判断でやめないでください。 ご自身の判断で急に服薬を中止すると、それまで抑えられていた認知症の症状が急激に悪化してしまう可能性があります。副作用が心配な気持ちはよく分かりますが、まずは処方した医師に相談し、指示を仰ぐことが最も安全な対処法です。医師が状況を判断し、減量や薬の変更など、ご本人に合った方法を検討してくれます。

Q3. アリセプトの副作用は、いつ頃出やすいですか?

A3. 副作用は、薬を飲み始めた初期や、薬の量を増やした(3mg→5mgなど)直後に現れやすいと言われています。 吐き気や下痢などの消化器症状は、特にこの時期によく見られます。体が薬に慣れることで、症状が自然に軽快することもありますが、続く場合やご本人の負担が大きい場合は、我慢せずに医師・薬剤師に伝えましょう。

Q4. 副作用と、認知症の症状が悪化したことの見分けがつきません。

A4. 見分けるためのポイントは**「変化が始まったタイミング」と「症状の種類」**です。 アリセプトの服用開始や増量直後に、吐き気や興奮、めまいといった副作用リストにある症状が出始めた場合は「副作用」の可能性が高いです。一方で、時間をかけてゆっくりと物忘れがひどくなる、新しい中核症状(道に迷うなど)が現れるといった変化は「認知症の進行」の可能性があります。しかし、ご家族だけで判断するのは困難なため、日々の様子を記録して専門家に相談することが最も確実です。

Q5. 副作用の症状を和らげるために、家族にできることはありますか?

A5. はい、ご家庭でできる工夫があります。ただし、必ず医師や薬剤師に相談してから行いましょう。

- 吐き気などには: 食事を少量ずつに分ける、消化の良いものを用意する、水分補給を心がける。

- 不眠や興奮には: 日中に散歩などで軽く体を動かす、寝室の環境を整える、穏やかな声かけで安心感を与える。

これらのケアは副作用対策だけでなく、認知症の方の生活の質(QOL)を高める上でも非常に大切です。

Q6. 薬以外に、認知症を良くする方法はありますか?

A6. はい、薬を使わない**「非薬物療法」**が非常に重要であり、症状の改善が期待できます。

- 適度な運動: 散歩や簡単な体操

- 脳への刺激: 趣味活動、音読、簡単な計算

- コミュニケーション: 話をじっくり聞き、役割を持ってもらう

- 安心できる環境: 部屋を整理し、危険な場所をなくす

アリセプトによる薬物療法と、これらの非薬物療法を組み合わせることで、相乗効果が期待できます。「治らない」と諦めず、ご本人らしい穏やかな生活を目指して、できることから取り組んでみてください。

【ご家族だけで悩んでいませんか?認知症の不安、専門家に無料で相談できます】

「アリセプトや他の認知症薬の副作用について、もっと詳しく聞きたい」

「うちの場合はどう対応したらいいの?」

「自宅でできる認知症改善の方法を具体的に知りたい」

そんなお悩みを抱えているあなたへ。

私たちは、認知症に関する無料相談をLINEで受け付けています。

経験豊富な専門家が、あなたのお悩みに寄り添い、具体的なアドバイスをさせていただきます。

今なら、LINEにご登録いただいた方限定で、ご自宅で実践できる認知症改善の具体的なメソッドをまとめた「認知症改善の教科書(PDF版)」を無料でプレゼント!

この教科書には、薬だけに頼らないケアの方法や、ご家族がすぐに実践できる具体的なヒントが満載です。 認知症の進行を穏やかにし、ご本人らしい笑顔を取り戻すための第一歩を、私たちと一緒に踏み出しませんか?

▼▼ 今すぐ下のボタンをタップして、無料相談&プレゼントを受け取る ▼▼

登録は簡単!費用は一切かかりません。 一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。私たちが全力でサポートします。