認知症介護におけるストレスの原因

認知症介護は、家族や介護者の心に大きな負担をかけます。

特に、ストレスは介護の質を低下させ、介護者自身の健康を損なう可能性もあります。

認知症であるご本人も、介護をするご家族も、笑顔で毎日過ごしていくためには、介護ストレスについて知り、その解決策を知る事が大切です。

この記事では、認知症介護におけるストレスの原因と、具体的な解決策についてご紹介します。

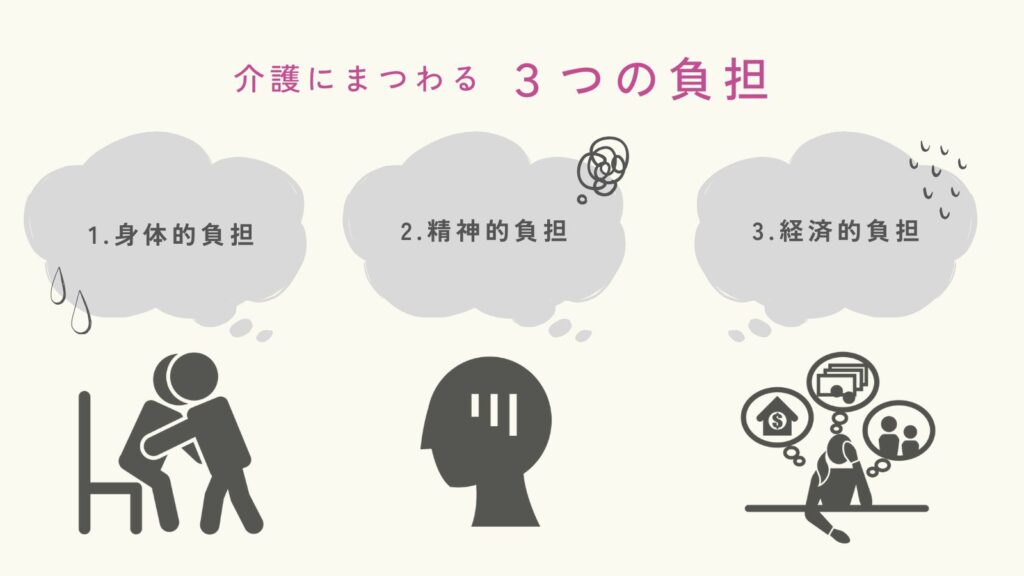

介護にまつわる3つの負担

介護の基本は、身体的介護・精神的支援・生活援助です。

具体的には、

- 身体的介護: 食事、入浴、オムツ交換など、身体を使ってする介護。

- 精神的支援: 認知症やうつなどの精神疾患を支援するために、心のケアをする介護。

- 生活援助: 炊事や掃除などの家事支援、薬や金銭管理、介護サービスや公的書類の手続きなどの手伝い・代行。

というように、介護は身体的なものだけでなく、精神的なケア、身の回りの世話など、様々なことをこなす必要があります。

そうした介護にまつわる負担は、大きく分けて次の3つです。

1.身体的な負担

身体的な負担は、文字通り身体を使った介護によって疲労を蓄積させていくことです。

体の方は元気な方でも、認知症の進行具合によっては、身体的介護が必要な場合もあります。

高齢者を相手にするにしても、体格は様々です。

単純に、「体重が重い」「自分より体が大きい」だけでも負担は大きいですが、仮に、体が小さく体重が軽い方が相手でも、抱える時などに”自分に掴まってくれない”、”嫌がって抵抗してくる”ということがあると、体重の数値以上に重く感じてしまうものです。

お互いのケガにつながる可能性もありますので、「まだ大丈夫」と思っていると、腰などを痛める可能性があります。

2.精神的な負担

精神的な負担では、症状の変化、介護がいつ終わるかわからない将来への不安、介護に専念しなければならない状況で社会とのつながりが減っていく孤立感などが、ストレスの原因となります。

また、親戚や知人などが、横から口を出してくることにストレスを感じている介護者も少なくありません。

身体的な負担もストレスを発生させるため、結果的に精神的な負担につながる場合もあります。

3.経済的な負担

認知症の介護には、想像以上に費用がかかることをご存知でしょうか?

認知症と診断された場合、検査費用や通院費などの医療費だけで年間平均約60万円かかります。

自宅で介護を行う場合は、介護サービスの利用料や諸経費などを含めると、年間平均約90万円かかると言われています。

施設介護を選択する場合、費用はさらに高額になる可能性があります。

認知症ではなく、身体的介護がメインの場合でも、概ね同等の費用がかかると思っていただいて良いでしょう。

※費用は、サービスの利用状況や施設の種類などによって大きく異なります。

また、介護保険制度の改正により、介護保険料やサービスの自己負担額が今後増加する可能性もあります。

長期間にわたる介護は、家族の経済状況を圧迫し、ストレスにつながる可能性があります。

費用面で不安を感じる方もいるかもしれませんが、専門家などに相談し、適切なサービスを利用することで、経済的な負担を軽減できる可能性があります。

認知症介護のストレスがもたらす影響

介護ストレスは、介護者の心身に様々な悪影響を及ぼします。

ご自身では気づかないうちに、心身に悪影響が出ている場合もあります。

ここで紹介する影響に心当たりがある方は、早めに対策を検討することをおすすめします。

介護者の心身に与える影響

慢性的なストレスは、うつ病や不安障害などの精神疾患、高血圧や糖尿病などの生活習慣病を引き起こすリスクを高めます。

また、睡眠不足や疲労感、免疫力の低下など、身体的な不調も現れやすくなります。

過去に、介護者がうつ病を患っているご家庭を支援した経験があります。

その方は、日常の家事さえもままならない日が頻繁にありました。

介護できる日とできない日があり、ご本人をほぼ放置せざるを得ない状況もありました。

介護サービスの介入がなければ、自宅の環境はさらに悪化していた可能性があります。

この方は、ご自身のうつ病治療に加え、ご本人に対する介護サービスの活用、ご家庭に対する介護保険外のサービス(家事支援など)を利用することにより、現在では無理なく穏やかな生活を続けていらっしゃいます。

家族関係への影響

介護によるストレスは、家族間のコミュニケーション不足や誤解を生み、関係悪化につながる可能性があります。

介護者がストレスを抱え、余裕を失ってしまうと、家族に対して怒鳴ってしまうなど、家族全体の雰囲気が悪くなる可能性があります。

例えば、以前は仲が良く、一緒に旅行にもよく行っていた家族が、親の認知症発症をきっかけに、毎日喧嘩をするようになってしまったケースがあります。

家族関係の悪化は、互いのストレスを増大させ、認知症の症状を悪化させる可能性があります。

最悪の場合、ご本人が精神科病院への入院を余儀なくされる場合もあるのです。

ですがこちらも、介護サービスの活用などで家族関係の悪化を解消できる可能性は十分にあります。

介護ストレスの軽減対策は正しい?

「認知症介護のストレスは、専門家や周囲のサポートによって軽減することができます…」

という考え方が、一般的な対策です。

インターネットで「介護ストレス 対策」と検索すると、

- 専門家に相談

- 介護サービスの利用

- 自分の時間をつくる

など、様々な情報が見つかるでしょう。

実際にこれらの方法で解決する場合もあるので、まずは「専門家へ相談する」などから始めるのは適切な一手です。

しかし、これらの対策は、根本的な解決にはならない可能性があります。

例えば、介護負担を軽減するためにデイサービスを利用するケースを考えてみましょう。

最初は「週に1回でもデイサービスを利用できれば助かる」と思っていたご家族が、1年後には「デイサービスから帰ってくる時間になると、気持ちが沈んでしまう。もっと利用回数を増やせないか」とケアマネジャーに相談するケースもよくあります。

人は慣れる生き物です。

このように、当初は十分だと思っていたサービスも、次第に物足りなく感じてしまうことは珍しくありません。

さらに、1年の間に認知症が進行してしまう可能性もあります。

何らかの対策を講じなければ、ご家族の心身が疲弊してしまう可能性があります。

改めて強調しますが、まずはどこかに相談することが重要です。

そこで、介護が始まった際に相談できる窓口について、いくつかご紹介しましょう。

認知症介護が始まった時の相談窓口

地域包括支援センター

地域包括支援センターは、地域の住民の方々が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、様々な支援を行っています。

認知症の介護に関する相談も、その支援内容の一つです。

介護サービスを利用するためのケアプランの作成や、介護サービスの種類や事業所の紹介、相談援助など、多岐にわたるサービスを提供しています。

介護が始まって、どこに相談して良いかわからない時は、まず地域包括支援センターに問い合わせてみてください。

ケアマネジャー

ケアマネジャーは、個々の利用者の状況に合わせて、最適な介護サービスの利用を提案し、介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。

利用したいサービスの希望を聞き、かつ他に必要なサービスを提案し、サービス利用のための手続きを手伝ってくれます。

友人・知人からの情報や、ご存じのケアマネジャーの事業所(居宅介護支援事業所)がある場合は、地域包括支援センターからでなくても、直接相談が可能です。

認知症サポートグループ

認知症サポートグループは、同じような悩みを抱える人同士が集まり、情報交換や共感を行う場です。

「認知症カフェ」など、地域によって名称が様々です。

介護の経験談を共有したり、悩みを打ち明けたりすることで、孤独感を解消し、新たな視点を得ることができるかもしれません。

精神科医

介護ストレスが原因で、うつ病や不安障害などの精神疾患を発症するケースもあります。

精神科医は、これらの精神疾患の治療を行い、介護ストレスの軽減をサポートします。

もちろん、認知症を取り扱っている場合がほとんどなので、「まさか認知症?」と思ったら、最初に精神科医に相談するのも良いでしょう。

相談しても解決できなかったら?

ご紹介した通り、ご家族が認知症になったら、介護が始まったら、相談できるところはたくさんあります。

誰にも言えずに、何をして良いかもわからず、気持ちを溜め込むことが、介護の始まりの中で、一番最初に訪れるであろう壁です。

そんな壁にぶつかる方がたくさんいらっしゃるからこそ、「まずは相談」の重要性がわかります。

相談することで、気持ちを吐きだすことで、ストレスを解消できるかもしれませんし、介護サービスによる問題解決の可能性も生まれてきます。

ですが残念ながら、全ての人が、相談したことで問題を解決できるのかというと、そうではありません。

先ほども話したような、デイサービスの回数を増やしたくなってしまったり、そもそもご本人の拒否が強いために、デイサービスすら利用できない場合もあります。

そのような方の多くは、様々なサービス利用を試してみたり、症状の悪化により、やむを得ず入院や施設に入所するしか打つ手がない場合があるのです。

入院・入所が最適な場合も確かにありますが、できることなら、それは最後の選択肢にとっておきたいですよね。

そのために、今からでもできることがあります。

結論から言いましょう。

認知症の介護が大変なら、”認知症を改善”すればいいのです。

認知症介護のストレスを根本から解消する方法

認知症を改善すればいい…と言っても、

「認知症は治らないから、こうして悩んでいるんじゃないか!」

そう思われたかもしれません。

ですが認知症は、適切な治療によって、その症状を改善する可能性があります。

既に、病院を受診して治療を始めているのに効果が感じられない方は、もしかすると、その治療方法が、ご本人にとって適切ではないかもしれないのです。

ただし、それは認知症の薬を変えればOK…というわけではありません。

認知症の治療には薬物療法と、非薬物療法があり、これらを適切に組み合わせていくことが、認知症改善のカギになります。

ここでは、薬以外で、自宅で簡単にできる認知症の改善方法についてご紹介します。

水分不足の改善

竹内孝仁氏監修、山下哲司氏の著書”なぜ水を飲むだけで「認知症」が改善するのか”には、「食事以外に1日1.5リットルの水分補給をしていれば、お年寄りを介護状態から救える」とあります。

水分が不足すると、血流が悪くなったり、便秘になりやすくなったりしますが、それが原因で認知機能に障害が起こるのです。

高齢になると、トイレが近くなる、喉が渇きにくくなったなどの理由から、水分補給量が少なくなる傾向にあります。

「ちゃんと飲んでる」と答える方も多いのですが、1日の水分補給量を聞いてみると、適切な量に達していない場合がほとんどです。

こういう方の水分補給量を増やしてあげたことで、「何度も同じことを聞いてくる」など認知症の症状が改善したケースがあります。

私からも、1日1~1.5Lの水分補給を勧めています。

ただし、持病の関係で水分制限が必要な方もいるので、主治医に確認しておきましょう。

食事の見直し

食事は私たちの体を作っています。

しかしそれは、”体に悪いもの”も同様です。

”体に悪いもの”は知らず知らずのうちに体を蝕み、それはやがて脳の健康にも影響します。

特に注意してもらいたいのが、次の4つです。

- 小麦:

小麦は、モチモチ食感の素であるグルテンが含まれていますが、このグルテンが、腸の壁に穴を開け、本来排出されるはずの細菌などが体内に漏れ出てしまい、さまざまな不調を招きます。

これをリーキーガット症候群と言い、脳機能低下にもつながるのです。 - 砂糖:

糖尿病の人は、アルツハイマー病のリスクが高まると言われています。

ただ、確かに糖分を摂りすぎることは体に良くありませんが、全く不必要というわけでもなく、むしろ健康的な生活のためには、適量の摂取は必要です。

しかし、砂糖(特に上白糖)は全身の炎症を悪化させる作用があり、認知症の原因にもなります。 - トランス脂肪酸:

ある研究では、血清トランス脂肪酸濃度が高い人では、低い人に比べ全ての認知症の発症リスクが約1.6倍も高いことがわかっています。

トランス脂肪酸はマーガリンやショートニングなどに含まれており、認知症の他にも心筋梗塞、うつ病、パニック障害、自律神経失調症などの原因になると考えられています。 - 食品添加物:

食品添加物を含む食べ物は、「超加工食品」の1つと言われています。

超加工食品の摂取量が10%増えると、認知症のリスクが25%上昇するという研究結果があるのです。

一応、日本で販売されている食べ物の食品添加物は動物実験で安全性が確認されており、人が生涯毎日摂取し続けても健康への悪影響がないと考えられています。

ですが、グリシンという食品添加物は実際の塩分よりも塩味を薄める働きがあり、コンビニおにぎりの場合、通常なら0.5gで十分な塩分が、1g以上入っているそうです。

もし、普段の食事の中にこれらが含まれているのであれば、例えば

- 小麦製品をグルテンフリーなどに代える

- 砂糖を白砂糖のような精製されたものではなく、てんさい糖やきび砂糖など天然の甘味に代える

- マーガリンからバターに代えたり、緑黄色野菜など栄養バランスを意識する

など、実践してみてはいかがでしょうか?

便秘の解消

便秘傾向のある人ほど、認知症のリスクが高いという研究結果があります。

特に、アルツハイマー病とレビー小体病はその可能性が高いと言われています。

便秘は、先述の水分不足の解消や食事の見直しによって改善する場合もありますが、何日も排便が見られない場合は、一時的に便秘薬に頼る必要もあるでしょう。

便秘薬に頼り過ぎず、日々の水分、食事、運動などの対策を上手に組み合わせていくことで、自然排便に回復しやすくなります。

不要な薬の調整

厚生労働省の調査によると、1日に6剤以上服用している人は、副作用が現れる確率が高くなるそうです。

ただ、中には副作用であることに気付かず、別の何かの症状だと思って受診し、また別の薬が処方されていくことがあります。

このように、処方が処方を呼ぶケースを”処方のカスケード”と言います。

不調が増えることも問題ですが、服用する薬が増えるほど、肝臓に負担を与えます。

内臓への負担が長期間続くと、内臓は機能低下し、その回復のため他の臓器、さらには脳の機能を一時的にストップします。

つまり、認知症の一歩手前の状態になるかもしれないのです。

それどころか、その状態が長期間続くと、本当の認知症になる可能性があります。

持病などの関係から、最低限必要な薬はあるかと思いますが、不要、または優先度が低い薬を惰性で飲み続けている方は少なくありません。

医師や薬剤師と相談し、必要最低限の薬まで減らすことを検討してみてください。

中には、毎日10錠以上服用していた人が1錠にまで減り、それとほぼ同時期にもの忘れなどの症状が軽減した患者さんも多数いらっしゃいます。

まとめ

認知症介護は、家族にとって大きな負担となる可能性があります。

ですが、専門家への相談、介護サービスの利用、生活習慣の改善など、様々な選択肢を組み合わせることで、介護のストレスを軽減できる可能性が高まります。

例えば、デイサービスを利用して、ご自身がゆっくりできる時間を作りつつ、生活習慣を見直して認知症の症状を改善していくなど、状況に合わせて、最適な支援を選択することが大切です。

認知症の改善は一朝一夕でうまくいくとは言い切れませんが、興味があれば、公式LINEで無料の個別相談をお受けしますので、お気軽にご相談ください。

- 介護のストレスは3種類: 介護の負担は「身体的」「精神的」「経済的」なものがあり、これらが重なることで大きなストレスとなります。

- ストレスは放置しない: 介護者の心身の不調(うつ病、生活習慣病など)や、家族関係の悪化につながるため、早期の対策が不可欠です。

- まずは専門家へ相談を: 一人で抱え込まず、まずは「地域包括支援センター」や「ケアマネジャー」に相談することが、問題解決の第一歩です。

- サービスの利用は大切。でもそれだけでは不十分な場合も: デイサービスなどの介護サービスは有効ですが、慣れや症状の進行により、次第に負担感が戻ってくる可能性があります。

- 根本解決は”認知症の改善”を目指すこと: 認知症は治らない病気ではありません。適切なケアで症状が改善する可能性があり、それが介護ストレスの根本的な解消に繋がります。

- 自宅でできる4つの改善策: 認知症の症状緩和のために、今日からでも「1日1.5Lの水分補給」「食事の見直し(小麦・砂糖・トランス脂肪酸・食品添加物を減らす)」「便秘の解消」「不要な薬の整理」を試してみましょう。

認知症介護のストレスに関するQ&A

読者の皆様からよく寄せられる質問にお答えします。

Q1. 介護に疲れきっています。何から手をつければいいですか?

A1. まずは、「一人で抱え込まず、誰かに話すこと」から始めてください。最も身近な相談窓口は、お住まいの地域にある「地域包括支援センター」です。介護保険サービスの利用だけでなく、今の辛いお気持ちを話すだけでも、心の負担が軽くなることがあります。専門家が状況を整理し、あなたに合ったサポートを提案してくれます。

Q2. 記事にあった食事改善、全部やるのは難しそうです。何から始めるのがおすすめですか?

A2. すべてを一度に変える必要はありません。まずは**「一番簡単にできそうなこと」**から試してみましょう。例えば、

- 普段使っているマーガリンをバターに変える

- お菓子やジュースの砂糖を少し意識して減らしてみる

- 加工食品を買う際に、裏の表示を見て添加物が少ないものを選ぶ など、小さな一歩で構いません。一つでも実践できれば、それが大きな変化に繋がっていきます。

Q3. 本人が水を飲みたがらないのですが、どうすれば水分を摂ってもらえますか?

A3. 高齢になると喉の渇きを感じにくくなるため、水分補給を嫌がる方は少なくありません。無理強いせず、以下のような工夫を試してみてください。

- 食事の中に水分を取り入れる: 味噌汁やスープ、お鍋などの汁物を増やす。

- お茶の時間を作る: 決まった時間に、好きなお茶やおやつの時間を作り、その際に水分を摂る習慣をつける。

- 形態を変える: 水やお茶が苦手なら、ゼリーや水ようかん、果物などから水分を補給するのも良い方法です。

- 味を変える: 麦茶、ほうじ茶、出汁(だし)など、本人の好みに合わせて味を変えてみるのも効果的です。

Q4. 薬を減らしたいのですが、家族が勝手にやめても大丈夫ですか?

A4. 絶対に自己判断で薬を中断・減量しないでください。薬には、病状をコントロールするために不可欠なものも多く、急にやめることでかえって体調が悪化する危険があります。薬の調整を希望する場合は、必ずかかりつけの医師や薬剤師に「服用している薬が多くて心配なのですが、見直すことはできませんか?」と相談してください。専門家がご本人の状態を見ながら、安全に薬を調整してくれます。

Q5. 認知症の症状が本当に改善するのですか?

A5. はい、改善する可能性は十分にあります。もちろん、すべての方が完治するわけではありません。しかし、この記事でご紹介した「水分補給」や「食事の見直し」「便秘解消」などの非薬物療法を正しく行うことで、徘徊や暴言、もの忘れといった周辺症状(BPSD)が穏やかになるケースは数多く報告されています。症状が改善すれば、ご本人が穏やかに過ごせる時間が増え、結果として介護するご家族の負担も大きく軽減されます。

改善の方法に興味がありましたら、コナーズの公式LINEをご登録ください。

今なら、ご登録いただいた方に、自宅でできる「認知症改善の教科書」をプレゼントしています。

【コナーズ公式LINE】

【参考文献】

- 厚生労働省:認知症施策推進本部

- 日本認知症学会

- 各地域の地域包括支援センター