はじめに

認知症の介護は、身体的にも精神的にも大きな負担を伴います。

「もう限界…」「介護で疲れた、相談したい…」そう感じている方も多いのではないでしょうか。

しかし、その疲れや悩みを一人で抱え込む必要はありません。

認知症介護は、決してあなた一人で立ち向かうべき問題ではないのです。

今、この瞬間から、信頼できる場所に相談し、適切なサポートを受けることが、あなた自身、そして大切なご本人を守るために、何よりも重要なのです。

適切な相談と対応は、介護負担を軽減するだけでなく、認知症の症状を改善し、ご本人にとっても望ましい状況をもたらす可能性を秘めています。

疲れたと感じたら、それは助けを求めるサインです。

勇気を持って、今すぐ行動に移しましょう。

認知症介護の疲れを放置するリスク

認知症介護による疲れを放置することは、あなた自身、認知症の方、そして家族全体に深刻な悪影響を及ぼすリスクを高めます。

介護の疲れは、単なる疲労感にとどまらず、心身の健康問題、介護の質の低下、そして家族関係の悪化など、様々な問題を引き起こす可能性があります。

これらの問題は、時間の経過とともに深刻化する恐れがあり、早期の対応が重要です。

例えば、介護疲れから介護者がうつ病を発症するケースも少なくありません。

また、介護者が疲弊することで、認知症の方への適切なケアが行き届かなくなり、結果として症状が悪化する可能性もあります。

さらに、介護の負担をめぐって家族間での意見対立や不満が生じ、関係が悪化するケースも多く見られます。

介護で疲れたと感じたら、決して我慢せず、早めに相談することで、自分自身と大切な家族を守ることにつながることを忘れないでください。

介護者の心身への悪影響

認知症介護は、24時間365日、気の休まる暇がないものです。

特に、夜間徘徊などがあると、介護者は十分な睡眠を取ることができず、慢性的な睡眠不足に陥ります。

また、先の見えない介護生活への不安や、思うようにいかない介護へのいら立ちから、大きな精神的ストレスを抱え込むことになります。

これらが蓄積すると、介護者の心身の不調を引き起こします。

例えば、睡眠不足による集中力の低下、常にイライラしてしまう、食欲不振、頭痛や肩こりなどの身体症状、さらにはうつ病の発症など、様々な健康問題が報告されています。

実際に、介護者の多くが、何らかの心身の不調を感じているというデータもあります。

認知症介護で疲れたと感じたら、自分の心身の健康状態に注意を払い、早めに専門家に相談することが大切です。

自分の健康を守ることは、より良い介護を続けるためにも、非常に重要なのです。

認知症の方本人への影響

介護者が疲弊し、精神的な余裕を失うと、認知症の方への接し方にも影響が出ます。

イライラして怒鳴ってしまったり、十分なコミュニケーションが取れなかったりすることで、認知症の方の不安や混乱を招き、症状が悪化する可能性があります。

例えば、疲れた介護者が、認知症の方の訴えを丁寧に聞かずに、一方的に指示を出したり、感情的に怒ってしまったりすると、認知症の方は混乱し、不安やストレスを感じてしまいます。

その結果、徘徊や暴言などの周辺症状(BPSD)が悪化するケースもあります。

介護で疲れたと感じたら、それはご本人のためにも、早めに相談するべきサインです。

適切なサポートを受けることで、ご本人に寄り添ったケアを続けることができます。

あなた自身を守ることが、ご本人を守ることにもつながるのです。

家族関係の悪化

介護の負担が特定の家族に集中したり、介護方針をめぐって意見が対立したりすることで、家族間の関係に亀裂が生じることがあります。

また、介護に追われて、家族間のコミュニケーションが不足し、お互いの理解や協力が得られにくくなることも、関係悪化の一因となります。

例えば、「自分ばかりが介護を押し付けられている」と感じる家族がいれば、不満が募り、他の家族との間に溝ができてしまうでしょう。

また、介護方針について、家族間で意見が合わず、衝突を繰り返すこともあります。

このような状況は、介護者だけでなく、家族全員にとって大きなストレスとなります。

介護で疲れたと感じたら、家族間でのコミュニケーションを密にし、必要であれば専門家に相談し、第三者の介入を求めることも重要です。

家族関係の悪化を防ぐためにも、早めの対策を心がけましょう。

参考: 厚生労働省 地域包括ケアシステム

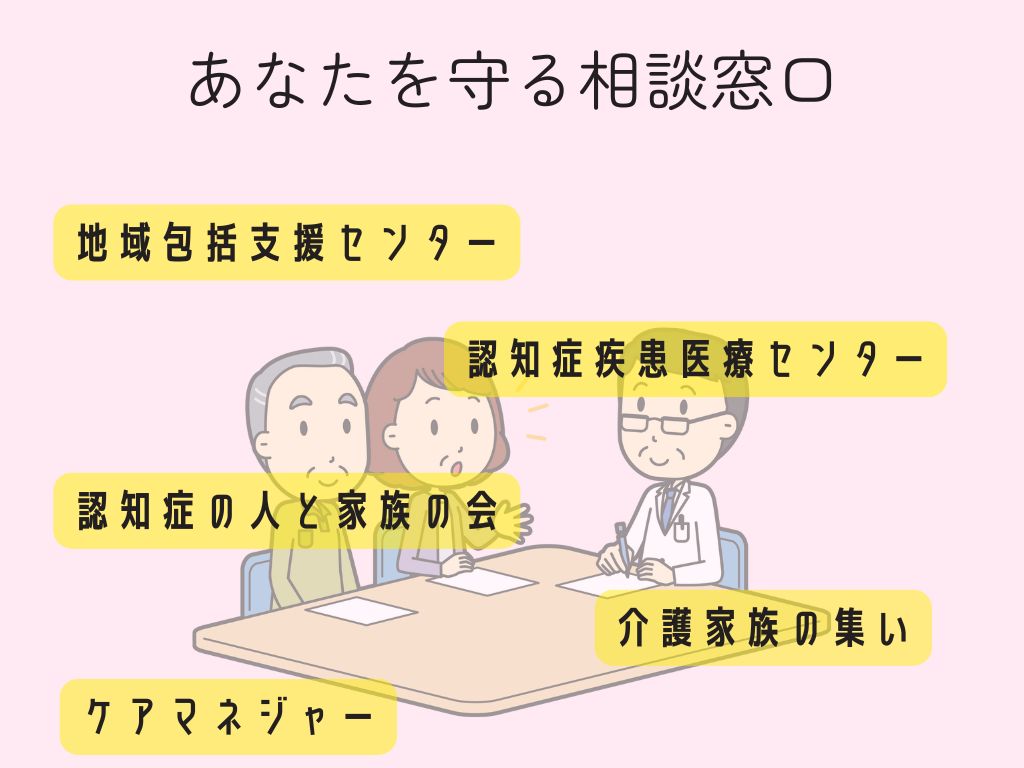

今すぐ相談できる場所|あなたの力になる相談窓口

認知症介護で疲れたと感じたら、一人で抱え込まず、以下のような専門機関に相談しましょう。

あなたの力になってくれる場所が必ずあります。

認知症介護は、専門的な知識や技術を要する場面も多く、一人で解決しようとすると、さらに負担が大きくなってしまいます。

専門機関に相談することで、適切なアドバイスやサポートを受けられ、介護負担の軽減に繋がります。

地域包括支援センターや認知症疾患医療センター、認知症の人と家族の会など、様々な相談窓口があります。

それぞれの機関の特徴を理解し、自分に合った相談先を見つけましょう。

「介護で疲れたけど、どうすればいいかわからない…」そう思ったら、迷わず行動に移しましょう。

あなたを支えてくれる専門機関が、必ず力になってくれます。

地域包括支援センター

地域包括支援センターは、介護に関する総合相談窓口です。

介護保険サービスだけでなく、認知症の方やその家族を支えるための様々な支援を行っています。

地域包括支援センターには、保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーなどの専門職が配置されており、介護に関する幅広い相談に対応しています。

介護保険サービスの利用に関する相談はもちろん、認知症の初期症状に関する相談や、家族の介護負担軽減のためのアドバイスなど、総合的な支援を受けることができます。

例えば、

「最近、母の物忘れがひどくなった気がする…」

「介護保険サービスを利用したいけど、どうすればいいかわからない」

「介護で疲れた、誰かに話を聞いてほしい」

といった、様々な相談に対応しています。

センターでは、専門職が相談内容を丁寧に聞き取り、必要な情報提供や関係機関との連絡調整を行ってくれます。

介護で疲れたと感じたら、まずは身近な地域包括支援センターに相談してみましょう。

専門的な視点から、あなたに最適なアドバイスやサポートを提供してくれます。

認知症疾患医療センター

認知症疾患医療センターは、認知症に関する専門的な医療機関です。

認知症の診断、治療、そして、ご家族の相談にも応じてくれます。

認知症疾患医療センターには、認知症を専門とする医師や看護師、精神保健福祉士などが在籍しており、専門的な視点から認知症の診断と治療を行います。

また、認知症の方への対応方法や、介護者の負担軽減に関するアドバイスなど、ご家族へのサポートも充実しています。

例えば、「認知症かどうかはっきり診断してほしい」「認知症の進行を遅らせる薬について知りたい」「認知症の家族への対応方法がわからない」といった悩みに、専門家が対応してくれます。

さらに、必要に応じて、他の医療機関や介護サービス事業所との連携も行ってくれます。

認知症に関する専門的な診断や治療を受けたい場合、認知症の方への対応に困っている場合は、認知症疾患医療センターに相談しましょう。

専門医による適切な診断と治療、そして家族へのサポートが、より良いケアに繋がります。

認知症の人と家族の会

「認知症の人と家族の会」は、認知症の方とその家族が支え合うための団体です。

同じ悩みを持つ人たちと交流することで、精神的なサポートを得られます。

「認知症の人と家族の会」では、認知症の方やその家族が集まり、情報交換や交流を行っています。

同じ立場の人たちと悩みを共有したり、経験談を聞いたりすることで、孤独感を軽減し、精神的な支えを得ることができます。

例えば、定期的に開催される「つどい」では、介護の悩みや工夫を話し合ったり、専門家による勉強会に参加したりすることができます。

また、電話相談も行っており、気軽に相談することができます。

認知症介護で疲れたと感じ、誰かに話を聞いてほしいと思ったら、「認知症の人と家族の会」に参加してみましょう。

同じ立場の仲間との出会いが、あなたの心を軽くしてくれるはずです。

参考: 公益社団法人認知症の人と家族の会

介護家族の集い

介護家族の集い(ケアラーズカフェなど)は、介護者が日頃の悩みや経験を共有し、情報交換やリフレッシュを行うことができる場です。

介護家族の集いは、地域で開催されていることが多く、気軽に参加することができます。

参加者同士で介護の悩みや経験を共有することで、孤独感を軽減し、精神的な安定を得ることができます。

例えば、「うちではこんな工夫をしている」「こんなサービスが役立った」といった情報交換をしたり、日頃のストレスを発散したりすることができます。

また、専門職が参加する集いもあり、介護に関するアドバイスを受けることもできます。

介護で疲れたと感じたら、地域の介護家族の集いに参加してみましょう。

同じ悩みを持つ人たちとの交流が、あなたの心の支えとなり、介護への活力を与えてくれるでしょう。

ケアマネジャー

ケアマネジャーは、介護保険サービスを利用する際に、必要なケアプランを作成してくれる専門職です。

介護で疲れた時などに、ケアプランの見直しも含め、様々な相談に乗ってくれます。

ケアマネジャーは、介護保険制度に関する専門知識を持ち、利用者の状態やニーズに合わせたケアプランを作成します。

ケアプランに基づいて、適切な介護サービスが提供されるように調整役も担います。

例えば、

「デイサービスの利用回数を増やしたい」

「訪問介護を依頼したい」

「ショートステイを利用して、自分の時間を作りたい」

といった具体的な相談ができます。

介護保険サービスを利用している場合、担当のケアマネジャーは、あなたの強い味方です。

介護で疲れたと感じたら、遠慮なくケアマネジャーに相談し、より良い介護環境を一緒に作っていきましょう。

相談することで得られるメリット

認知症介護で疲れた時に相談することは、精神的な支えを得られるだけでなく、介護負担の軽減や、より良いケアに繋がるなど、多くのメリットをもたらします。

専門家に相談することで、客観的なアドバイスや具体的な解決策を得られる可能性があるためです。

また、一人で抱え込んでいた悩みを共有することで、精神的な負担が軽減され、前向きな気持ちを取り戻すことができます。

例えば、介護サービスの利用方法を教えてもらったり、認知症の方への対応方法についてアドバイスをもらったりすることで、介護負担が軽減されるだけでなく、介護の質も向上します。

介護の質向上は、介護を受ける方ご本人の精神面にも良い影響を与え、介護がスムーズになる可能性を生むのです。

精神的な支え:専門家によるアドバイスと共感

専門家に相談することで、精神的な支えを得られます。

専門家からの客観的なアドバイスや共感は、あなたの心を軽くしてくれるでしょう。

認知症介護は、先の見えない不安や孤独感との闘いでもあります。

専門家は、そのような介護者の気持ちに寄り添い、共感を示してくれます。

また、豊富な経験と知識に基づいたアドバイスは、介護に対する不安や悩みを解消する大きな助けとなります。

例えば、「認知症の家族が暴言を吐くのでつらい」という悩みに対して、専門家は、認知症の症状であることを説明し、具体的な対応方法をアドバイスしてくれます。

また、「介護で疲れた自分は、ダメな人間なのではないか」と悩んでいる人には、「あなたは一人ではない」「よく頑張っている」と共感し、精神的なサポートを提供してくるはず。

介護で疲れたと感じたら、一人で抱え込まず、専門家に相談しましょう。

専門家によるアドバイスと共感は、あなたの心の支えとなり、前向きに介護を続ける力となるでしょう。

認知症の方へのより良いケアに繋がる

専門家に相談することは、認知症の方へのより良いケアに繋がります。

認知症の方への対応は、症状や進行状況に合わせて、柔軟に変えていく必要があります。

専門家は、認知症に関する幅広い知識と経験に基づいて、ご本人の状態に合わせた最適なケア方法をアドバイスしてくれるでしょう。

例えば、「食事介助を嫌がる」という悩みに対して、専門家は、食事の形態や環境、声かけの仕方など、具体的な改善策を提案してくれます。

認知症介護で疲れたと感じたら、専門家に相談し、より良いケアの方法を学びましょう。

専門家のアドバイスを取り入れることで、ご本人に寄り添った、質の高いケアを実現することができます。

介護者自身に自由と安心を取り戻す

介護で疲れた時に相談することは、介護者自身の自由時間と心のゆとりを取り戻すことにも繋がります。

介護サービスを利用したり、専門家のアドバイスを参考にしたりすることで、介護負担を軽減することができます。

その結果、介護者は自分の時間を確保し、心身を休めることができるようになるはずです。

例えば、デイサービスやショートステイなどの介護サービスを利用すれば、介護者は自分の趣味や用事の時間を作ることができます。

また、訪問介護(ヘルパー)を利用して、身体的な介護の負担を軽減する方法もあります。

介護者自身が自由と安心を取り戻すことは、結果として、より良い介護環境を築くことにも繋がります。

【実例紹介】相談して状況が改善したケース

認知症介護で疲れた状況から、相談を通じて状況が改善したケースは数多く存在します。

ここでは、具体的な事例を紹介し、相談の有効性を説明します。

専門家のアドバイスで介護方法が見直されたケース

Aさんは、認知症の母親の暴言や暴力に悩み、疲弊していましたが、専門家に相談したことで、母親への対応方法が改善され、自身の負担も軽減されました。

Aさんの母親は、夕方になると「家に帰る!」と言って、暴れたり、Aさんに暴力を振るったりすることがありました。

どう対応していいかわからず、Aさんは精神的に追い詰められていました。

知人からの勧めで、すがる思いで地域包括支援センターに相談したところ、母親の行動は「夕暮れ症候群」と呼ばれる症状の一つである可能性を指摘されました。

そして、一緒に散歩や夕飯の支度など夕方の過ごし方、母親への声かけの仕方など、具体的なアドバイスを受けました。

Aさんがアドバイスを実践したところ、母親は夕方に暴れてしまうことが減り、Aさん自身の負担も軽減されました。

このケースの場合、夕飯の支度がカギだったのかもしれません。

普通は、夕方になれば「お仕度をしなければ」という昔からの習慣が働きますが、認知症の場合、「お仕度をする」と「キッチンに行って調理をする」が結びつかなかったり、Aさんの母親のように、今いる場所が自宅であると認識できないことがあります。

そこで、Aさんが優しく声を掛け、一緒にキッチンに向かい調理をしたことで、母親の行動が落ち着いた可能性が考えられます。

認知症の方の行動には、必ず理由があります。

その理由を分析し、適した行動をとることで、状況が改善する可能性があるのです。

その分析と、行動のアドバイスをくれるのが、専門家というものです。

介護サービス利用で介護負担が軽減されたケース

Bさんは、一人で父親の介護を担っており、自分の時間が全く取れず、疲弊していました。

担当のケアマネジャーに相談したところ、デイサービスやショートステイの利用を勧められました。

Bさんは、これらのサービスを利用することで、父親が日中や夜間を施設で過ごす時間が増え、自分の時間を確保できるようになりました。

Bさんは、その時間を利用して、趣味を楽しんだり、友人と会ったりすることで、心身ともにリフレッシュすることができました。

もしかすると、周囲から「親を施設に預けて自分は遊んでるなんて…」と、心ない言葉を浴びせられるかもしれません。

ですが、それは大きな間違いです。

デイサービス・ショートステイといった介護サービスの運営基準には、介護者の負担軽減を目的とした「レスパイトケア※」について明記されています。

介護サービスを利用して、ご家族がリフレッシュのために自分の時間を楽しむことは、介護者の当然の権利なのです。

※レスパイトとは、英語で「休息」などを意味する言葉で、レスパイトケアとは、介護をしているご家族が休息を得られるよう、サポートするサービスを指します。

家族の会のサポートで精神的に救われたケース

Cさんは、認知症の母親の介護で孤立感を深めていましたが、「認知症の人と家族の会」に参加することで、同じ悩みを持つ仲間と出会い、精神的に救われました。

Cさんは、母親の介護をする中で、「自分だけがこんなに大変な思いをしているのではないか」と孤独感を深めていました。

ある日、インターネットで認知症について検索していた折、「認知症の人と家族の会」というサイトを発見します。

「認知症の人と家族の会」では、認知症の方ご本人やそのご家族が集まり、介護の相談、情報交換、勉強会などが行われています。

Cさんはそのつどいに参加してみることにしました。

そこで、同じように認知症の家族を介護する人たちと出会い、悩みを共有したり、情報交換をしたりすることで、「自分は一人ではない」と感じることができ、精神的に非常に楽になりました。

また、経験者から具体的なアドバイスをもらうこともでき、介護への向き合い方も変わりました。

認知症介護は、先の見えない不安や孤独感との闘いでもあります。

「認知症の人と家族の会」のような、同じ立場の人たちが集まる場所は、精神的な支えとなる貴重な存在です。

認知症改善の可能性にかける

近年、認知症は「治らない」という考え方から、「改善できる可能性がある」という認識へと変化してきています。

また、早期発見・早期対応の重要性が広く認識されるようになり、生活習慣の改善や脳への刺激が、認知症の予防や改善に効果的であることもわかってきました。

もし、認知症が改善したら?

あなたが抱えている介護疲れやストレスが、根本から解決するかもしれません。

認知症薬が効かない理由

認知症の薬が効かないと感じる場合、その理由はいくつか考えられます。

例えば、

- 薬の種類や量が適切でない

- 服用方法が間違っている

- そもそも診断が間違っている

- 薬だけに頼って生活習慣の改善などの他の対策が不十分

などの可能性があるのです。

認知症の薬は、あくまでも症状の進行を緩やかにしたり、症状を緩和したりするものであり、根本的に治すものではありません。

また、認知症には様々な種類があり、それぞれに合った薬を適切に服用する必要があります。

さらに、薬物療法だけでなく、生活習慣の改善など、総合的なアプローチが重要です。

薬を飲んでいるからといって、生活習慣が乱れていたり、脳への刺激が不足していたりすると、薬の効果は十分に発揮されません。

認知症の薬が効かないと感じたら、自己判断せずに、必ず医師に相談しましょう。

そして、自宅でできる生活習慣の改善や脳トレなどにも積極的に取り組むことが重要です。

生活習慣の改善が認知症を改善する理由

バランスの良い食事、適度な運動、十分な睡眠など、生活習慣の改善は、認知症の改善や予防に効果が期待できます。

生活習慣の乱れは、脳の血流を悪化させ、認知機能の低下を招く可能性があります。

また、生活習慣病はアルツハイマー病などの発症の要因になっていると考えられており、これを改善しない限り、認知症の進行を加速させるのです。

生活習慣の改善は、脳の血流を改善し、脳細胞の活性化を促すため、認知症予防や改善に効果的と言われています。

例えば、

- 魚や野菜、果物を積極的に摂る

- 塩分や糖分を控える

- 毎日30分程度のウォーキングをする

- 7~8時間の睡眠時間を確保する

などが効果的です。

実際に、バランスの良い食事や運動が認知症の症状が落ち着いたという研究結果も多く報告されています。

生活習慣の改善は、薬物療法のように即効性はありませんが、認知症の改善や予防のために、今日からでも始められる有効な方法です。

ぜひ、できることから少しずつ、生活習慣を見直してみましょう。

脳に良い刺激を与えることの重要性

脳に良い刺激を与えることは、認知症の改善や予防に非常に重要です。

脳を積極的に使うことで、脳細胞のネットワークが強化され、認知機能の維持・向上に繋がります。

趣味を楽しんだり、人との交流を深めたりすることは、脳に良い刺激を与え、認知機能の低下を防ぐ効果が期待できます。

また、普段とは違う道順で散歩をする、初めての料理に挑戦するなど、日常生活の中で少し工夫するだけでも、脳を活性化させることができます。

毎日、少しずつでも良いので、脳に良い刺激を与えることを意識して生活しましょう。

脳トレや新しい趣味への挑戦など、楽しみながら脳を活性化させることが、認知症の改善や予防への近道です。

まとめ

記事の要点をまとめました。まずはここだけでも読んで、一人で抱え込まないでくださいね。

- 「介護疲れ」はSOSのサインです。 決して一人で抱え込まず、我慢しないでください。

- 疲れを放置するのは危険です。 介護者ご自身の心身の不調、ご本人への影響、家族関係の悪化につながる可能性があります。

- すぐに無料で相談できる場所があります。 まずは身近な「地域包括支援センター」に電話してみましょう。専門家があなたの状況に合わせたアドバイスをくれます。

- 介護サービスで休みましょう。 デイサービスやショートステイなどを利用して休息をとることは、介護者の当然の権利(レスパイトケア)です。罪悪感を感じる必要は全くありません。

- 同じ悩みを持つ仲間がいます。 「認知症の人と家族の会」や「介護家族の集い」に参加すると、気持ちが楽になり、有益な情報交換ができます。

- 認知症は改善の可能性があります。 専門家のアドバイスや生活習慣の見直しにより、ご本人の状態が穏やかになるケースも少なくありません。諦めずに専門家と一緒に取り組みましょう。

認知症介護は、身体的にも精神的にも大きな負担となります。

「介護で疲れた、誰かに話を聞いてほしい…」

そう感じたら、一人で抱え込まず、今回紹介したような専門機関や支援団体に、今すぐ相談しましょう。

早期相談と適切なサポートは、介護負担を軽減するだけでなく、認知症の改善にも繋がります。

専門家のアドバイスや支援を受けながら、あなた自身と、そして大切なご本人のために、より良いケアの形を一緒に見つけていきましょう。

認知症は、適切な対応によって、改善できる可能性があるという希望を胸に、前向きな一歩を踏み出してください。

【Q&A】認知症介護の疲れ|よくあるご質問

認知症の介護に疲れた方が抱える具体的な疑問に、Q&A形式でお答えします。

Q1. 認知症の親の介護で、もう限界です。最初にどこへ相談すれば良いですか?

A1. まずは、お住まいの地域にある「地域包括支援センター」に相談してください。

地域包括支援センターは、介護に関する公的な総合相談窓口です。保健師や社会福祉士などの専門家が、無料で相談に乗ってくれます。 「何に困っているかすら分からない」「ただ話を聞いてほしい」といった段階でも大丈夫です。あなたの状況を整理し、必要な介護サービスや他の専門機関(医療機関など)につないでくれます。

Q2. 相談するのにお金はかかりますか?

A2. 「地域包括支援センター」や「認知症の人と家族の会」など、公的な機関やNPO法人への相談は基本的に無料です。

介護保険サービスを利用する際のケアプラン作成を依頼するケアマネジャーへの相談も、通常は自己負担はありません。まずは費用を心配せず、安心して連絡してみてください。

Q3. デイサービスなどを利用して休むことに罪悪感があります…。

A3. 罪悪感を感じる必要は全くありません。介護者が休息をとることは、より良い介護を続けるために不可欠な「レスパイトケア」という、認められた権利です。

あなたがリフレッシュして心に余裕を持つことは、ご本人にとっても穏やかで質の高いケアにつながります。自分自身を大切にすることが、結果的に大切なご家族を守ることになるのです。

Q4. 介護の負担をめぐって、他の家族と揉めてしまいます。どうすればいいですか?

A4. 家族だけで解決しようとせず、ケアマネジャーや地域包括支援センターなど、第三者の専門家に入ってもらうことをお勧めします。

専門家が間に入ることで、感情的な対立を避け、それぞれの状況に応じた公平な役割分担や、利用できるサービスについて客観的な視点から提案してくれます。家族会議の場に同席してもらうことも可能です。

Q5. 認知症の症状(暴言や徘徊など)がひどく、どう対応すればいいかわかりません。

A5. 認知症の症状への対応に困ったときは、「認知症疾患医療センター」や担当の医師、ケアマネジャーに相談しましょう。

それらの行動は、ご本人の不安や混乱の表れであることが多いです。専門家は、なぜそのような行動が起こるのかを分析し、ご本人の苦痛を和らげ、症状を穏やかにするための具体的な接し方や環境調整についてアドバイスをくれます。実例紹介にもあるように、声かけや生活リズムの工夫で状況が改善することは少なくありません。

Q6. 薬を飲んでも認知症が良くなりません。他にできることはありますか?

A6. はい、お薬以外にもできることはたくさんあります。特に「生活習慣の改善」と「脳への良い刺激」が重要です。

- 生活習慣の改善: バランスの良い食事、適度な運動(散歩など)、十分な睡眠は、脳の健康を保ち、症状の安定につながることが分かっています。

- 脳への良い刺激: ご本人が楽しめる趣味(音楽、園芸など)や、簡単な計算ドリル(脳トレ)、人との会話、昔の思い出話などは、脳を活性化させます。

これらの取り組みについても、専門家に相談しながら、ご本人の状態に合わせて無理なく試してみてください。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

「認知症介護で疲れた、誰かに相談したい…」

「認知症の症状を少しでも改善したい…」

そのように感じていらっしゃるのではないでしょうか。

現在、公式LINEでは、認知症に悩んでいる方からの無料相談を受け付けています。

さらに、LINE登録者限定で、自宅でできる具体的な認知症改善メソッドをまとめた「認知症改善の教科書」をプレゼントしています。

この「認知症改善の教科書」には、

- 認知症の進行を緩やかにする食事法

- 自宅で簡単にできる脳トレ

- 家族とのコミュニケーションを円滑にする秘訣

など、今すぐ実践できる具体的な方法が満載です。

専門家に直接相談できる機会と、自宅で実践できる改善メソッドを手に入れて、あなたとご家族の未来をより明るいものに変えませんか?

今すぐ公式LINEに登録して、無料相談と「認知症改善の教科書」を手に入れてください!