はじめに

認知症が社会問題化して久しく、昨今では数々の治療、予防法をよく目に、耳にします。

にも関わらず、2025年には認知症患者の総数が700万人を超えると推計されており、尋常ではない速度でその数を増やしています。

自分も認知症にならないために、家族が認知症になっても不安にならないように、認知症について、より深く知る必要があります。

この記事では、認知症の中で最も多いと言われるアルツハイマー病の知識、そして、その知識を得た先に改善の可能性があることをお伝えします。

アルツハイマー病とは何か

アルツハイマー病は、脳の神経細胞が徐々に死んでいき、脳委縮が生じる病気です。

特に、初期から記憶に関わる「海馬」を中心に障害される場合が多く、アルツハイマー型認知症の初期症状として記憶障害が多いとされているのはこのためです。

しかし、よく、「物忘れはないから認知症じゃない」とおっしゃる方がいますが、それは誤った認識であり、物忘れの有無が必ずしも認知症を決定づけるわけではありません。

アルツハイマー病は進行すると、萎縮が脳全体に広がり、記憶の他、思考、判断力といった認知機能が徐々に低下し、日常生活に支障をきたすようになります。

アルツハイマー型認知症は認知症の中で最も多い種類の一つと言われており、患者数の男女比では、女性が男性の約2倍とされています。

逆に、64歳以下に発症する若年性アルツハイマー病では、男性の方が多くなっています。

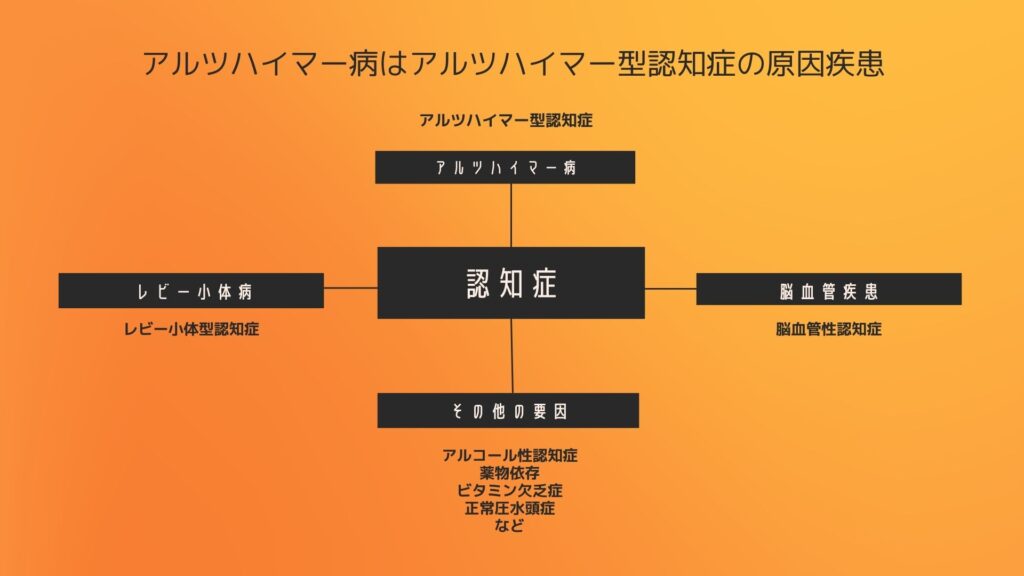

認知症とアルツハイマー病の違い

認知症、アルツハイマー病、アルツハイマー型認知症と、何が違うのかわからないという声もよく聞かれます。

まず「認知症」は、アルツハイマー型認知症含む全ての認知症の総称を指しています。

では、「アルツハイマー病」と「アルツハイマー型認知症」の違いは何か。

これは一言で表すと、「”アルツハイマー病”によって認知症の症状が現れている状態が”アルツハイマー型認知症”」ということになります。

認知症の原因疾患は70種類以上あると言われており、その原因疾患がアルツハイマー病であれば「アルツハイマー型認知症」、レビー小体病であれば「レビー小体型認知症」、というように区別されているのです。

アルツハイマー型認知症ひとつとっても、症状の現れ方は人それぞれです。

ですが、原因疾患ごとに代表的な症状が違う場合が多いため、診断の鑑別の参考にされることもあります。

ただし、先述のように「物忘れ=認知症」とは限らず、アルツハイマー型認知症でも比較的記憶力を保たれている患者さんもいらっしゃいます。

「認知症は誰もがなり得る」って本当?

今後、高齢者の5人に1人が認知症になると言われています。

その患者数の多さから、「認知症は誰もがなり得る」と考えられがちですが、正確には少し違います。

「患者数が多いし、これからも増えるから」ではなく、アルツハイマー病の発症リスクを高める原因が、あなたや私たちの身近にあるものばかりだからです。

アルツハイマー病は20~30年の潜伏期間があると考えられており、40歳代での発症事例もあることから、早ければ20歳代(もしかするともっと前から)、私たちは発症のリスクにさらされているということになります。

20年以上も先のことになると、若いうちはなおさら、人はどうしても危機感を覚えにくいものです。

かつ、そのリスクが何であるかも、知らない人の方が多いでしょう。

これこそが、認知症患者数が一向に減らない原因のひとつであり、「認知症は誰もがなり得る」の真相なのです。

だからこそ、私たちは認知症について知識を深めていかなければならないのです。

アルツハイマー病の症状

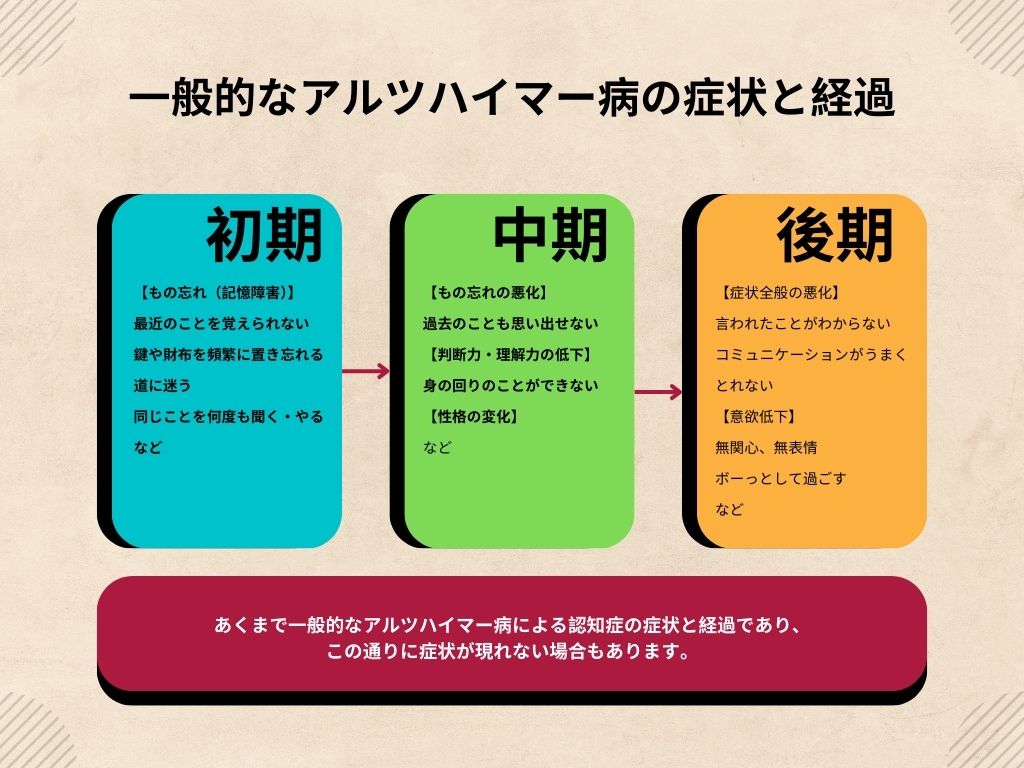

一般的に知られている症状とその経過

初期症状

初期の症状は、たいていの方が物忘れがひどくなることから始まります。

例えば、最近あった出来事を思い出せない、鍵をどこかに置き忘れるといったことが頻繁に起こります。

また、慣れた場所でも道に迷ったり、同じ質問を何度も繰り返したりすることもあります。

この症状は、アルツハイマー病の多くが、記憶(特に直前の記憶)の領域である「海馬」の萎縮から始まることが関係していると思われます。

中期の症状

症状が進むにつれて、記憶障害はますます悪化し、過去の出来事すら思い出せなくなることがあります。

また、判断力や計算力も低下し、身の回りのことが一人でできなくなったり、性格が変化したりすることもあります。

これは、海馬以外の部分も障害されてきているためと考えられます。

後期の症状

後期になると、言葉の意味がわからなくなったり、コミュニケーションが難しくなったりします。

最終的には、自分から動くことがなくなっていき、寝たきりになるなど様々な介護が必要となります。

新たな視点から見る症状とその対策

今お伝えした症状は一般的に「中核症状」「行動・心理症状(=周辺症状・BPSD)」と言われていますが、ある研究から、脳がどの状態にあるかによって症状群を分ける見方がされるようになってきています。

それによると、アルツハイマー病は、大きく分けて3つのタイプに分けられます。

タイプを知ることで、より的確な対策を立てることができます。

タイプ1:炎症性アルツハイマー病

炎症性アルツハイマー病とは、まるで風邪のように、体の中で炎症が起きている状態です。

この炎症が脳にまで及んでしまうことで、アルツハイマー病を引き起こすと考えられています。

特徴

- 直前の記憶が曖昧になる

- 言語能力や計算能力は比較的保たれる

- 遺伝的な要因が大きい

「炎症」と聞くと悪いイメージがあるかもしれませんが、本来は体を守るための防御反応です。

しかし、炎症が慢性的に続くと、脳にダメージを与えてしまう可能性があります。

対策

炎症の原因を突き止め、それを取り除くことが重要です。

例えば、食生活の見直しや、ストレスを減らす、質の高い睡眠を確保するなど、生活習慣の改善が有効です。

タイプ2:萎縮性アルツハイマー病

脳が萎縮することで、アルツハイマー病の症状が現れます。

特徴

- 脳の萎縮が見られる

- 甲状腺ホルモンなどのホルモン値、ビタミンD、インスリン値が低い場合がある

対策

ホルモンバランスを整え、脳の萎縮を遅らせることが大切です。

バランスの取れた食事、適度な運動、質の高い睡眠など、健康的なライフスタイルを心がけましょう。

タイプ3:毒物性アルツハイマー病

水銀やカビなどの有害物質が、脳に悪影響を与えて発症するタイプです。

特徴

- うつ病や注意欠陥などの精神症状

- 血液検査で亜鉛が低く、銅が高い

- 水銀やカビ由来の有害物質の値が高い

対策

有害物質を体内に取り込まないよう、環境を整えることが重要です。

例えば、住居のカビ対策、古い銀歯の交換(歯科医師に相談)、有害物質を含む食品を避けるなど、できることから始めてみましょう。

アルツハイマー病の原因

まだ完全には解明されていない

アルツハイマー病の原因は、まだ完全に解明されていません。

脳内にアミロイドβというタンパク質が蓄積したり、タウタンパク質が異常な形になって神経細胞を傷つけたりすることが原因の一つと考えられています。

一説によると、アミロイドβは腸で発生し、全身を巡って脳に達し、蓄積していくとのことですが、これも明らかではありません。

そもそも、ここ数年ではアミロイドβがアルツハイマー病の原因であるという仮説も疑問視されており、原因解明はまだ先のこととなりそうです。

ただし、「3つのタイプ」の中で一部触れている通り、有力な原因も少しずつ解明されてきています。

それを踏まえて、主なリスク因子を見ていきましょう。

主なリスク因子

- 年齢: 高齢になるほどリスクが高まります。

- 遺伝: 家族にアルツハイマー病の患者がいる場合、リスクが高まる可能性があります。

- 生活習慣病: 高血圧、糖尿病、高コレステロール血症などは、アルツハイマー病のリスクを高める因子として考えられています。

- 頭部外傷: 重い頭を打ったことがある人は、リスクが高まる可能性があります。

- 心血管疾患: 心臓病や脳卒中などの心血管疾患も、アルツハイマー病のリスクを高める因子として考えられています。

頭部外傷と心血管疾患では、アルツハイマー病というよりも脳血管性認知症というイメージを持たれている方が多いかもしれません。

そのイメージは正しいのですが、これらの要因により脳への血流量が低下するなどすると、アルツハイマー型認知症の症状を呈す場合があり、可能性という観点では因子になり得るのです。

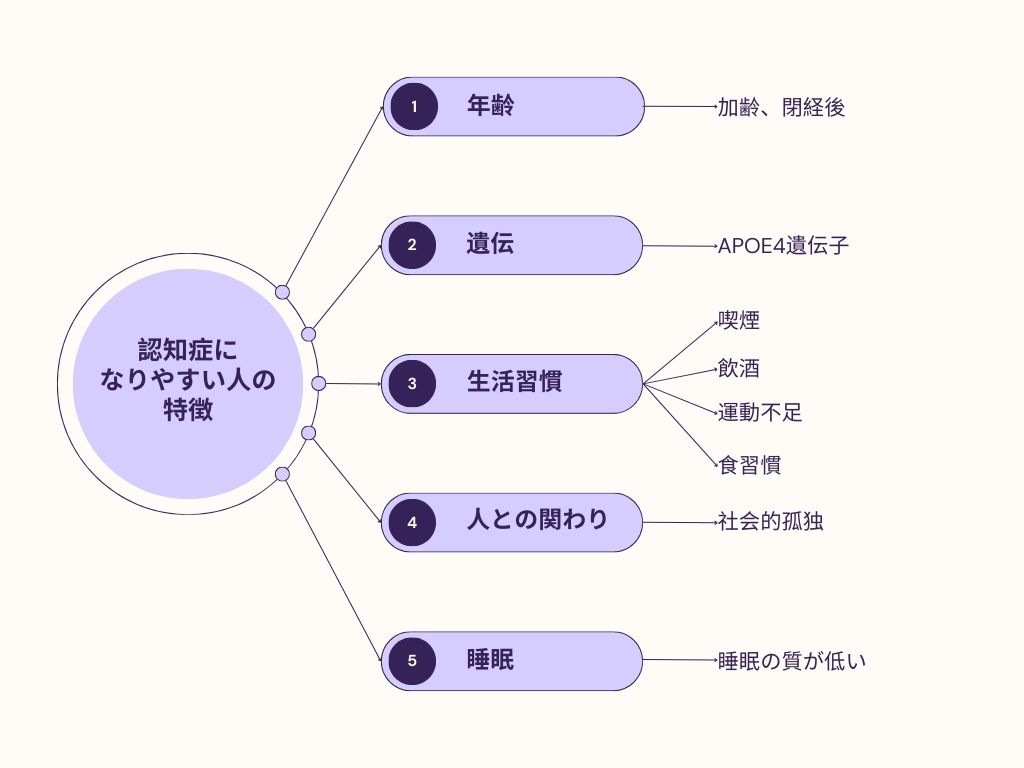

アルツハイマー病になりやすい人の特徴

年齢

高齢になるほど、発症リスクが高まります。

加齢によって内臓の機能低下や筋肉量が低下しやすいため、結果血流が悪化します。

血流が悪くなると脳へ酸素や栄養が届けられにくくなることが、リスクを高める要因になっています。

また、閉経後に女性ホルモンが減少することも発症リスクを高めると言われており、アルツハイマー病が女性に多い理由の一つと考えられます。

では、若年性アルツハイマー病はどういうこと?と思いますよね。

「リスク」や「なりやすい」というのは、「これが当てはまれば完全に認知症ですよ」ということではありません。

「これが当てはまる人が認知症認知症である場合が多い」ということなのです。

遺伝

家族にアルツハイマー病の患者がいる場合、遺伝的な要因が関与している可能性があります。

APOE(アポリポ蛋白E)という遺伝子の組み合わせによって、リスクが数倍高くなると考えられているのです。

APOE(アポイー)遺伝子は、私たちの体内に存在する遺伝子のひとつで、主に脂質の輸送に関わっています。この遺伝子には、E2、E3、E4という3つの主なタイプがあり、人によってこれらの組み合わせが異なります。

このうち、E4タイプ(APOE4:アポイーフォー)を持つ人は、他のタイプを持つ人に比べて、アルツハイマー病を発症するリスクが高いことが知られています。

これはAPOE遺伝子検査によって知ることができますが、E4タイプを持っているからといって、必ずアルツハイマー病になるわけではありません。

生活習慣

喫煙、飲酒、運動不足、不健康な食習慣などは、アルツハイマー病のリスクを高める可能性があります。

喫煙

喫煙は肺機能を低下させ、十分な酸素を脳に供給できなくなる可能性があります。

また、タバコに含まれる有害物質が血管を傷つけ、脳への血流を悪くすることで、脳細胞がダメージを受けやすくなるのです。

肺機能低下という点で言えば、喫煙はその要因のひとつであり、加齢、疾病なども肺機能低下を招きます。

飲酒

お酒に強い方、弱い方と様々いらっしゃると思いますが、日本人はアルコールの分解酵素が諸外国の人と比べ”少ない”、または”ない”と言われており、飲めば飲むほど体への負担を大きくしています。

この負担が脳に悪影響を及ぼす可能性があるのです。

アルコール性認知症という種類もありますが、飲酒が原因でなった認知症が、全てアルコール性とは限りません。

アルツハイマー病のリスクとしても、飲酒には注意しておくべきです。

また、お酒(特にビール)は利尿作用が強く、飲めば飲むほど脱水の危険があります。

脱水は認知症の原因の一つとされており、アルツハイマー病の発症リスクにも関与しています。

運動不足

高齢などが原因で運動する機会が減ると、筋力も低下し、動くことがおっくうになります。

すると血流量も低下していき、脳に十分な血液が回りにくくなるのです。

加齢によって、自ずと筋肉量は減少してしまいます。

その年齢、体調に合わせた運動を継続することが重要です。

不健康な食習慣

高血圧や糖尿病はアルツハイマー病のリスクを高める要因になっているので、これらの病気を引き起こすような食習慣を送っている人は、アルツハイマー病になりやすいと言えます。

その他、特に気を付けたい食品があります。

それは、①小麦、②砂糖、③トランス脂肪酸です。

①小麦:

パンやラーメンなどの、あのおいしいモチモチは、小麦に含まれるグルテンによるもの。

グルテンを継続的に摂取すると、腸の壁を傷つけ、「リーキーガット症候群」を引き起こす可能性があります。

リーキーガット症候群になると、腸に穴が開いてしまい、本来は体内に入らないはずの物質が血液中に漏れ出てしまうんです。

これが、体の中で炎症を引き起こし、様々な不調につながる原因になると考えられています。

そして、この炎症が脳にまで到達すると、認知機能の低下を引き起こす可能性があるというわけです。

②砂糖

砂糖の過剰摂取は、炎症を通じて脳に悪影響を及ぼし、認知症のリスクを高める可能性があると考えられています。

糖分自体は脳のエネルギー源として必要な栄養ではありますが、過剰摂取によって、余分な糖と体内のタンパク質が結びつき、AGEs(終末糖化産物)と呼ばれる物質を作ります。

糖化は炎症を悪化させ、炎症もまた糖化を悪化させるという悪循環に陥ります。

③トランス脂肪酸

トランス脂肪酸は、マーガリンやショートニングなどの加工食品に多く含まれる脂質の一種です。

近年の研究で、トランス脂肪酸の過剰摂取は認知症のリスクを高める可能性が示唆されています。

具体的には

- 九州大学などの研究で、血中トランス脂肪酸濃度が高い人ほど、認知症、特にアルツハイマー型認知症の発症リスクが高いという結果が出ています。

- トランス脂肪酸は、脳の神経細胞に悪影響を与え、認知機能を低下させる可能性があると考えられています

トランス脂肪酸と認知症の関係はまだ十分に解明されたわけではありませんが、トランス脂肪酸の過剰摂取が健康上の問題を引き起こす可能性は高いでしょう。

その他

人との関わりと認知症

社会的な孤立なども、アルツハイマー病のリスクを高める因子として考えられています。

脳には、人と話したり、相手を笑わせたりすることで活性化する部位があります。

高齢者は体が衰えて外出や人と関わる機会が減りがちですが、「家でボーっとしてると認知症になる」というイメージは間違いではないということになりますね。

睡眠と認知症

認知症と睡眠は密接な関係があります。

睡眠不足になると、脳内にアミロイドβというたんぱく質が蓄積しやすくなります。

アミロイドβはアルツハイマー型認知症の原因物質の一つと考えられていますが、アミロイドβ自体は、脳の老廃物を除去するための防衛反応なのです。

睡眠中は、その脳内の老廃物を除去するためにアミロイドβの排出が促進されます。

また、睡眠中に分泌されるインスリンも、糖の他、アミロイドβを分解する働きがあります。

つまり、質の高い睡眠をとることは、アミロイドβの蓄積を防ぎ、認知症予防に役立つと考えられます。

逆に、睡眠不足や睡眠障害は、認知症のリスクを高める可能性があります。

アルツハイマー病の診断

アルツハイマー病の診断は、残念ながら一発で確定できるような簡単なものではありません。

さまざまな情報を総合して、慎重に診断していく必要があります。

主な診断方法は以下の通りです。

- 問診

患者さんやご家族から、いつ頃から症状が出始めたのか、どのような症状があるのかなどを詳しく聞き取ります。聞き取りに多く使われるのが、長谷川式認知症スケールやMMSE(ミニメンタルステート検査)という簡易評価テストです。 - 神経心理検査

記憶力、注意力、計算力、言語機能などを評価する検査を行います。 - 脳画像検査

MRIやPETなどの検査を行い、脳の構造や機能に異常がないかを確認します。

ただし、脳委縮などが見られたとしても症状が現れておらず、生活に支障がない方もいます。 - 血液検査

血液検査では、アルツハイマー病に関連するタンパク質を調べたり、他の病気を除外したりすることができます。 - 脳脊髄液検査

脳脊髄液を採取し、アミロイドβやタウタンパク質といった、アルツハイマー病に関連する物質の量を測定します。

アルツハイマー病の治療

薬物療法

症状の悪化を遅らせる薬

現在、アルツハイマー病の進行を遅らせる効果が期待されている薬剤がいくつか処方されています。

厳密には、記憶障害など、認知症の中核症状を対象にした薬です。

日本で販売されている認知症薬は、

コリンエステラーゼ阻害薬

- ドネペジル、リバスチグミン、ガランタミン

- 脳内の神経伝達物質であるアセチルコリンの分解を抑え、神経細胞の働きを活性化することで、認知機能の低下を抑制します。

- 軽度から中等度のアルツハイマー病に処方されることが多いです。

NMDA受容体拮抗薬

- メマンチン

- 脳内の神経伝達物質であるグルタミン酸の働きを抑制することで、神経細胞の興奮を抑え、神経細胞死を抑制します。

- 中等度から重度のアルツハイマー病に対して処方される場合があります。

しかし、これらの薬剤は、症状を完全に治すことはできません。

昨今ではアルツハイマー病の新薬として「レカネマブ」が販売され、さらに「ドナネマブ」という新薬が日本でも承認され、販売が待たれています。

これらがコリンエステラーゼ阻害薬やNMDA受容体拮抗薬と違う点は、アルツハイマー病の原因とされているアミロイドβそのものを排除する作用があります。

症状を和らげる薬

認知症薬の他、認知症の方に発症する様々な症状に悩まされるご家族は少なくありません。

日常生活の支障を少しでも軽減するために、精神病薬などが処方される場合があります。

これらは、認知症治療の観点からは”認知症関連薬”と言われています。

これらは以下のように、中核症状ではなく、行動・心理症状(BPSD)を対象にしています。

- 抗精神病薬

幻覚、妄想、興奮などの精神症状を和らげます。

しかし、副作用のリスクも高いため、慎重に使用する必要があります。 - 抗不安薬

不安、緊張、焦燥感を和らげます。 - 睡眠薬

睡眠障害を改善します。 - 抗うつ薬

抑うつ症状を改善します。

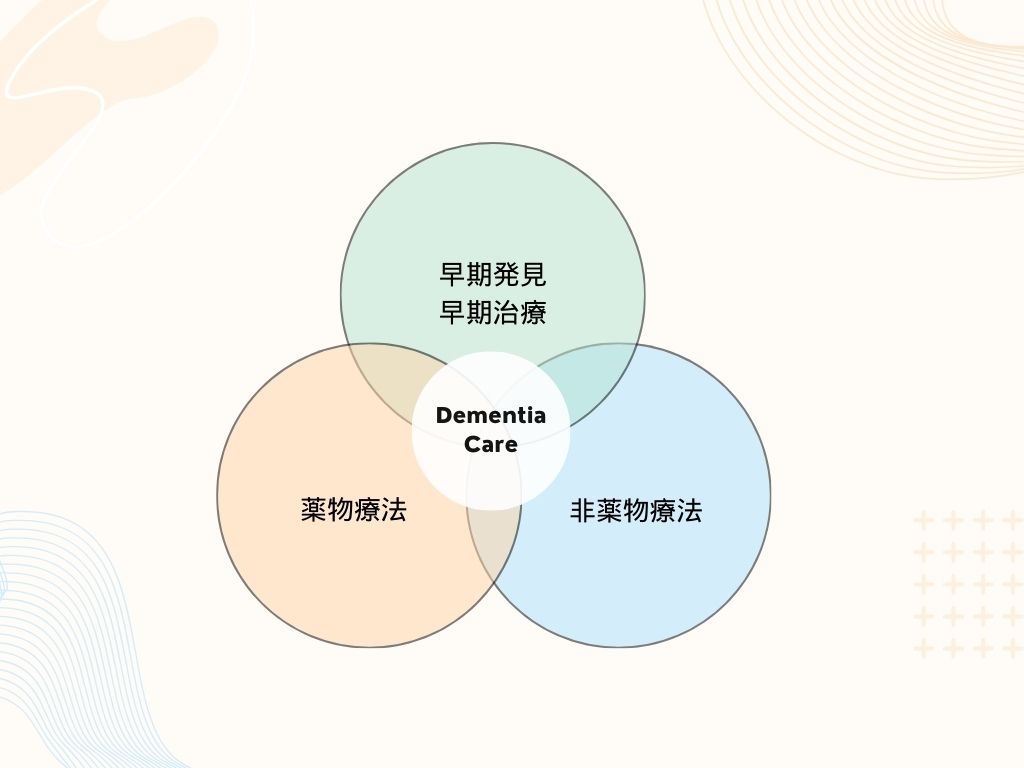

非薬物療法

認知機能を改善させる療法

- 認知機能のリハビリテーション

記憶力や理解力などを維持・改善するための訓練を行います。

脳トレなどももちろんですが、運動もこのリハビリテーションの一環となります。 - 生活習慣の改善

食事内容、水分補給量などを見直す、喫煙や飲酒を控える・断つなどにより健康面の向上を目指します。

睡眠の質向上も含まれます。 - オリエンテーション

時間、場所、人物などを認識できるように、繰り返し情報を提供したり、周囲の環境を整えたりします。

行動・心理症状を改善するための療法

- 音楽療法

音楽を聴いたり、歌ったり、楽器を演奏したりすることで、不安などを軽減し、リラックス効果を高めます。 - アロマセラピー

芳香を用いて、心身のリラックスやリフレッシュを促します。 - レクリエーション

趣味や娯楽活動を通して、楽しみや生きがいを提供し、気分転換を促します。

非薬物療法は、薬物療法と並行して行うことで、より効果を発揮すると考えられています。

早期発見・早期治療がカギ

アルツハイマー病は、進行性の神経変性疾患であり、早期発見・早期治療が非常に重要です。

その理由を詳しく解説します。

進行の抑制

アルツハイマー病は、現時点では完全に治すことはできません。

しかし、早期に診断を受け、適切な治療を開始することで、病気の進行を遅らせ、症状の悪化を抑制することができます。

しかし現状では、薬物療法だけに頼る方が多く、期待通りの効果が得られないという声がよく聞かれます。

認知症は、薬物療法や非薬物療法を適切に組み合わせることで、認知機能の低下を緩やかにし、より長く自立した生活を維持できる可能性が高まります。

症状の改善

早期に治療を開始することで、中核症状である記憶障害や見当識障害などの改善が期待できます。

また、行動・心理症状(不安、抑うつ、徘徊など)に対しても、適切な介入を行うことで、症状の軽減やコントロールが可能になります。

※「完治=脳が完全に認知症発症前の状態に回復すること」、「改善=完治はしないが、記憶力回復など、症状が落ち着くこと」のように解釈していただければと思います。

認知症治療は、患者さんの症状、健康状態はもちろん、性格、生活歴、環境など様々な要因によって方法が異なります。

早期発見のために ”加齢と認知症の症状の違い”

アルツハイマー病は早期発見・早期治療が非常に重要です。

病気の進行を抑制し、症状を改善することで、患者さん自身の生活の質を向上させ、より長く自立した生活を維持できる可能性が高まります。

- 物忘れがひどくなった

- 同じことを何度も聞く

- 時間や場所がわからなくなる

- 人柄が変わった

- 得意だった料理が出来なくなった

これらは代表的なアルツハイマー型認知症の症状ですが、症状全体のほんの一部です。

「まさか…」と思った時には認知症が進行している可能性もあるので、少しでも気になったら早めに医療機関を受診することをおすすめします。

また、アルツハイマー病の初期症状は、加齢に伴う物忘れと区別がつきにくい場合があります。

しかし、加齢を伴う物忘れと認知症の物忘れには、以下の例のような違いがあります。

- 加齢に伴う物忘れ:

「お昼ご飯、何食べたっけ?」 - 認知症による物忘れ:

「お昼ご飯なんて食べてない」

つまり、加齢によるものの場合は「体験したことの一部を忘れる」、認知症の場合は「体験したことを全て忘れる」という違いです。

少しでも気になる症状がある場合は、早めに医療機関を受診し、専門医の診察を受けるようにしましょう。

アルツハイマー病の予防

アルツハイマー病は20~30年の潜伏期間を経て、じわじわと認知症の発症に近づいていきます。

ここでは、アルツハイマー病の発症を予防するためにできることをお伝えします。

生活習慣の改善

- バランスの取れた食事:

特に、青魚や緑黄色野菜を積極的に摂ることが大切です。

砂糖やトランス脂肪酸の摂りすぎを避け、食品添加物を使用していない食品を選びましょう。

ただし、体に良さそうなものでも、偏って食べ過ぎては逆効果なので注意しましょう。 - 適度な運動:

ウォーキングや体操など、軽い運動を続けることが健康に良いのはご存じかもしれませんが、ただダラダラと体を動かすのではなく、全身の筋肉を意識して体を動かすことが大切です。 - 水分補給:

高齢になるほど水分を摂りたがらない方が多くいらっしゃいますが、そのため自分でも気づかない”隠れ脱水”に陥っている方も多いです。

水分不足は認知機能を低下させ、せん妄などの意識障害を起こすことがあります。 - 禁煙・節酒:

肺の健康は脳の健康にもつながります。

過度の飲酒は、脳に悪影響を及ぼす可能性があります。

たまに嗜む程度ならともかく、飲みすぎには注意しましょう。

脳の活性化

脳の活性化にはいろんな方法があります。

- 読書: 読書することで認知症の発症リスクを抑えられたというデータがあります。

- 脳トレ: 認知症予防と言えば脳トレです。最近では「記憶力向上」など、目的別に脳トレ本が売られています。気になる機能に合わせて実施していくと、予防効果が高くなると思われます。

- 人との関わり: あまり知られていませんが、脳には、人と関わることで活性化する部位があります。社会的な認知症になりやすい理由はこれにあります。

生活習慣の改善と同時進行していくことで効果が高まるので、無理ない程度から始めていってはいかがでしょうか。

まとめ

最後に、この記事の重要なポイントをまとめました。あなたとあなたの大切な家族を守るために、ぜひ覚えておいてください。

- アルツハイマー病は認知症の最大の原因であり、そのリスクは私たちの身近な生活習慣に潜んでいます。

- 発症の20~30年前から進行が始まっているため、20代・30代からの予防意識が将来を大きく左右します。

- 症状には**「炎症性」「萎縮性」「毒物性」**というタイプがあり、それぞれの原因に合わせた対策が改善の鍵となります。

- 予防の基本は**「食事」「運動」「睡眠」「人との関わり」**です。特に、砂糖・トランス脂肪酸・小麦の過剰摂取を避ける食生活が重要です。

- 物忘れが気になったら、「年のせい」と放置せず、体験自体を忘れていないかを確認しましょう。少しでも不安があれば、速やかに専門医へ相談することが早期発見につながります。

- アルツハイマー病は早期発見・早期対応で進行を遅らせ、症状を改善できる病気です。正しい知識を持つことが、未来の不安を希望に変える第一歩となります。

アルツハイマー病についてよくあるご質問(Q&A)

ここでは、アルツハイマー病に関して多くの方が抱える疑問にお答えします。

Q1. 「アルツハイマー病」と「認知症」は、何が違うのですか?

A1. 「認知症」とは、記憶力や判断力の低下などによって日常生活に支障が出ている状態全体を指す言葉です。「アルツハイマー病」は、その認知症を引き起こす原因となる病気の一つで、最も患者数が多いと言われています。 例えるなら、「認知症」が「発熱」という症状だとすれば、「アルツハイマー病」は「インフルエンザ」という病名のような関係です。

Q2. 最近、物忘れがひどいのですが、アルツハイマー病でしょうか?

A2. 物忘れには、加齢による自然なものと、病気が原因のものがあります。 一つの目安として、体験したことの一部を忘れるのが「加齢による物忘れ」(例:「昨日の夕食のおかず、何だったかな?」)、体験したこと自体を忘れてしまうのが「認知症による物忘れ」(例:「昨日の夕食を食べたこと自体を覚えていない」)とされています。 ただし、これはあくまで一例です。物忘れの頻度が増えたり、生活に支障を感じたりするなど、少しでも気になることがあれば、自己判断せずに専門の医療機関に相談することが最も大切です。

Q3. アルツハイマー病の予防として、今すぐできることは何ですか?

A3. アルツハイマー病は、20~30年という長い期間をかけて進行すると言われており、若いうちからの生活習慣が非常に重要です。特に以下の4つを意識することをおすすめします。

- 食事の見直し:砂糖や加工食品(トランス脂肪酸)を控え、魚や野菜中心のバランスの取れた食事を心がける。

- 適度な運動:ウォーキングなど、無理のない範囲で体を動かす習慣をつける。

- 質の良い睡眠:睡眠中に脳の老廃物が排出されるため、十分な睡眠時間を確保する。

- 人との交流:家族や友人との会話や、社会的な活動に参加して脳を活性化させる。

Q4. アルツハイマー病になったら、もう治らないのでしょうか?

A4. 残念ながら、現在の医療ではアルツハイマー病を完全に元の状態に戻す(完治させる)ことは困難です。しかし、早期に発見し、薬物療法や非薬物療法(リハビリなど)を適切に組み合わせることで、病気の進行を遅らせたり、症状を改善させたりすることは可能です。 近年では、病気の原因物質に直接働きかける新薬も登場しており、治療の選択肢は増えています。諦めずに早期から対策を始めることが、ご本人とご家族の生活の質を保つ鍵となります。

Q5. アルツハイマー病になりやすい食べ物、避けるべき食品はありますか?

A5. はい、いくつかの研究でリスクを高める可能性が指摘されている食品があります。特に注意したいのは以下の3つです。

- ①小麦(グルテン):過剰摂取は腸内環境を乱し、全身の炎症につながる可能性があります。

- ②砂糖:過剰な糖分は「糖化」を引き起こし、脳にダメージを与える炎症の原因となります。

- ③トランス脂肪酸:マーガリンやショートニング、スナック菓子などに多く含まれ、認知機能への悪影響が懸念されています。

これらを完全に断つのは難しくても、日々の食生活で少しずつ減らす意識を持つことが大切です。

アルツハイマー病は、完全に治すことはできませんが、早期に発見し、適切な治療を行うことで、症状の進行を遅らせ、それどころか改善する可能性を秘めています。

生活習慣の改善や脳の活性化など、できる対策もたくさんあります。

もし、ご自身やご家族がアルツハイマー病について心配なことがあれば、無料相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

【こなーず公式LINE】

参考文献

- 厚生労働省「認知症の診断と治療ガイドライン」

- Alzheimer’s Association