はじめに

近年、アルツハイマー病と糖尿病には非常に深い関係があることが、多くの研究から明らかになってきました。

生活習慣病である糖尿病が、脳の健康にまで影響を及ぼす可能性があるのです。

しかし、ここで諦めてはいけません。

「認知症は治らない」と思われがちですが、その原因の一つにアプローチすることで、それを改善できる可能性があります。

この記事では、なぜ糖尿病がアルツハイマー病のリスクを高めるのか、そのメカニズム、特に「アミロイドβ」という物質との関係に焦点を当てて、専門的な内容を分かりやすく解説します。

この記事を読むことで、アルツハイマー病と糖尿病の関係性を正しく理解し、不安を解消するとともに、ご自身や大切なご家族のために今日からできる具体的な対策を見つけることができるでしょう。

希望を持って、前向きな一歩を踏み出すためのお手伝いができれば幸いです。

増加するアルツハイマー病と糖尿病

日本におけるアルツハイマー病患者と糖尿病患者の現状

日本は超高齢社会を迎え、認知症、特にその中でも最も多いアルツハイマー病の患者数は増加の一途をたどっています。

厚生労働省の推計によると、2025年には65歳以上の高齢者の約5人に1人が認知症になると予測されており、その多くがアルツハイマー病と考えられています。

※

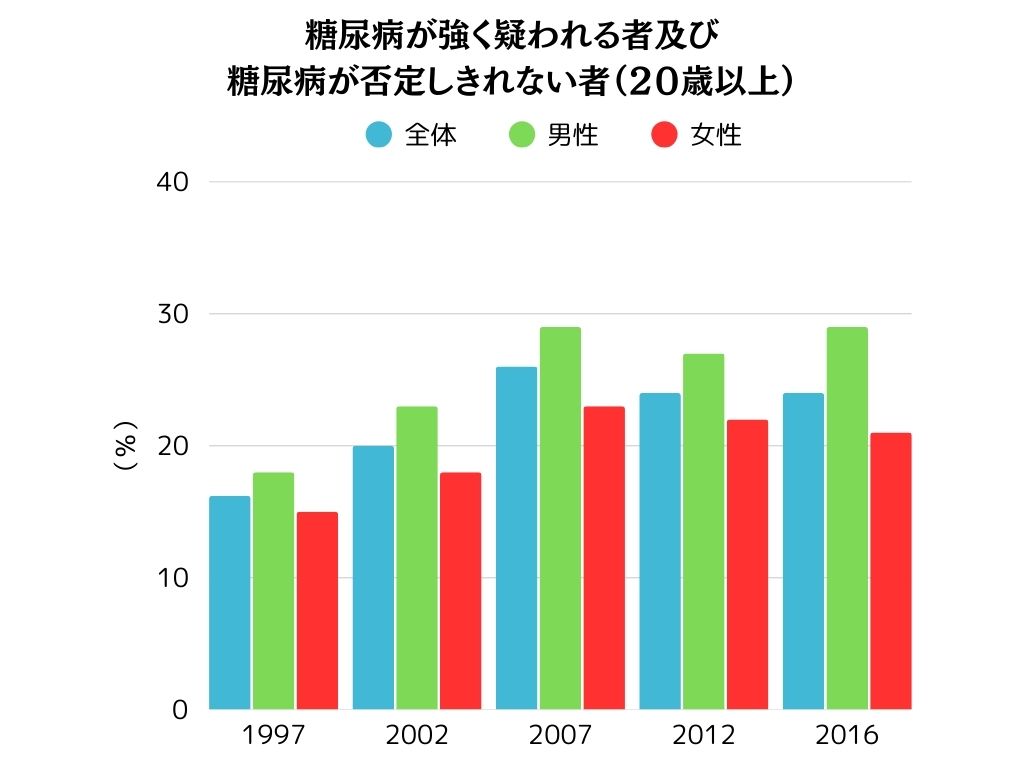

一方で、糖尿病もまた、食生活の欧米化や運動不足などを背景に患者数が増加している国民病です。

「糖尿病が強く疑われる者」と「糖尿病の可能性を否定できない者」を合わせると、相当な数に上ると言われています。

このように、アルツハイマー病と糖尿病は、どちらも現代日本において非常に身近な病気であり、その両方に罹患する方も少なくありません。

この2つの病気の間に存在する関係性への関心が高まっているのは、こうした背景があるからなのです。

両者の増加は、個人の健康問題だけでなく、医療費や介護費の増大といった社会的な課題にも繋がっています。

糖尿病患者のアルツハイマー病リスク

では、具体的に糖尿病を患っている方は、どの程度アルツハイマー病になりやすいのでしょうか?

様々な研究が行われていますが、多くの疫学調査(特定の集団を対象に、病気の発生状況などを調査する研究)で、糖尿病の方はそうでない方と比較して、アルツハイマー病を発症するリスクが約1.5倍から2倍以上高まるという関係性が指摘されています。

これは非常に重要なポイントです。つまり、糖尿病の予防や適切な管理を行うことが、将来のアルツハイマー病のリスクを低減させることに繋がる可能性があることを示唆しています。

単に血糖値をコントロールするだけでなく、脳の健康を守るという視点からも、糖尿病への対策は非常に重要になります。

「自分は大丈夫だろうか」「家族はどうか」と心配になるかもしれませんが、リスクがあることを知ることは、対策を始める第一歩です。

決して悲観せず、正しい知識を身につけて、自宅でできる改善策に取り組むことが大切です。

この後の章で、なぜこのような関係が生まれるのか、そのメカニズムを詳しく見ていきましょう。

メカニズム①:「脳の糖尿病」インスリン抵抗性が脳に与える影響

インスリンの基本的な働きと「インスリン抵抗性」とは?

まず、糖尿病と深く関わる「インスリン」について理解しましょう。

インスリンは、膵臓から分泌されるホルモンで、血液中の糖(ブドウ糖)を細胞に取り込ませ、エネルギーとして利用したり、蓄えたりする働きを担っています。

これにより、血液中の糖の濃度、つまり血糖値が適切な範囲に保たれるのです。

しかし、肥満や運動不足、食生活の乱れなどが原因で、このインスリンが効きにくくなることがあります。

これを「インスリン抵抗性」と呼びます。

インスリン抵抗性の状態になると、細胞が糖をうまく取り込めなくなり、血糖値が上がりやすくなってしまいます。

これが、糖尿病(特に2型糖尿病)の大きな原因の一つと考えられています。

このインスリン抵抗性は、単に血糖値の問題だけでなく、アルツハイマー病との関係においても重要なキーワードとなります。

次の項目で、インスリンが脳でどのような役割を果たしているのかを見ていきましょう。

脳におけるインスリンの役割

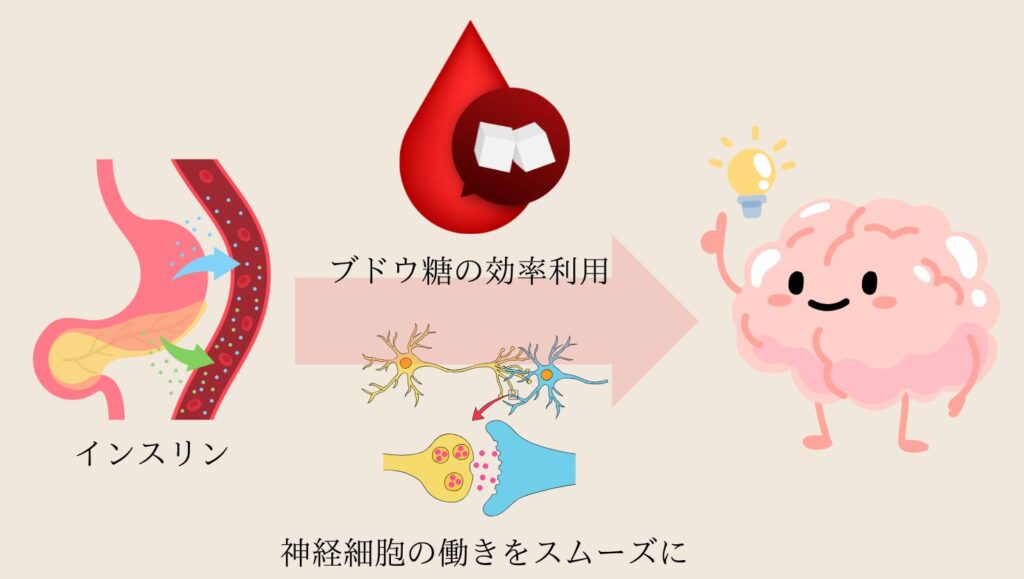

インスリンというと、血糖値を下げるホルモンというイメージが強いですが、実は脳の中でも非常に重要な役割を果たしていることが分かってきました。

脳は大量のエネルギー(ブドウ糖)を消費する器官ですが、インスリンは脳の神経細胞がブドウ糖を効率よく利用するのを助けています。

さらに、インスリンは記憶や学習といった脳の高次機能にも関与していると考えられています。神経細胞同士の情報伝達をスムーズにしたり、神経細胞を保護したりする働きもあるとされ、脳の健康維持に不可欠な存在なのです。

このように、インスリンは単に血糖値を調節するだけでなく、脳機能そのものを支える重要な役割を担っています。

そのため、インスリンの働きが悪くなる「インスリン抵抗性」が脳に悪影響を及ぼし、アルツハイマー病と糖尿病の関係を理解する上で鍵となるのです。

インスリン抵抗性とアルツハイマー病リスク

では、インスリン抵抗性がどのようにアルツハイマー病のリスクを高めるのでしょうか?

いくつかのメカニズムが考えられています。

まず、脳の神経細胞がインスリン抵抗性の状態になると、エネルギー源であるブドウ糖をうまく利用できなくなります。

これにより、神経細胞の機能が低下し、記憶障害などに繋がる可能性があります。

また、インスリン抵抗性は、後述するアルツハイマー病の原因物質とされる「アミロイドβ」の蓄積にも関与すると考えられています。

インスリンを分解する酵素は、アミロイドβの分解にも関わっているため、インスリン抵抗性によりインスリンが多く分泌される状態が続くと、アミロイドβの分解が滞り、脳内に蓄積しやすくなるという説があります。

これらのことから、インスリン抵抗性は、糖尿病だけでなく、アルツハイマー病の発症や進行にも深く関わる関係にあると言えます。

この状態は「脳の糖尿病」とも呼ばれることがあり、注意が必要です。

しかし、裏を返せば、インスリン抵抗性を改善することが、脳機能改善への道筋にもなり得るのです。

インスリン感受性を高めるには

インスリン抵抗性がアルツハイマー病と糖尿病の関係において重要な役割を果たすことが分かりました。

では、インスリンの効き目、すなわち「インスリン感受性」を高めるためには、どうすれば良いのでしょうか?

難しく考える必要はありません。

自宅でできる生活習慣の改善が基本となります。

まず大切なのは「運動」です。

特にウォーキングや軽いジョギングなどの有酸素運動は、筋肉での糖の利用を促進し、インスリン感受性を高める効果が期待できます。

週に3~5回、1回30分程度を目安に、無理なく続けられる運動を取り入れましょう。

運動する習慣が身についてきたら、少しずつ運動の強度を上げてみるのもいいですね。

次に「食事」の見直しです。

食物繊維を多く含む野菜や海藻類、きのこ類を積極的に摂り、糖質の吸収を穏やかにする工夫が大切です。

また、食べ過ぎや早食いを避け、バランスの取れた食事を心がけることが、インスリンへの負担を減らし、感受性を改善することに繋がります。

これらの生活習慣の見直しは、糖尿病の予防・改善だけでなく、アルツハイマー病のリスク低減にも繋がる可能性があります。

メカニズム②:高血糖が引き起こす脳へのダメージ

血糖値スパイクが脳に与える影響

糖尿病やその予備群の方だけでなく、健康な方でも注意したいのが「血糖値スパイク」です。

これは、食後に血糖値が急激に上昇し、その後急降下する現象を指します。空腹時に甘いものや炭水化物を一気に食べると起こりやすくなります。

この血糖値の乱高下は、血管に大きな負担をかけ、ダメージを与えます。

特に脳の細い血管は影響を受けやすく、血糖値スパイクが繰り返されることで、血管が傷つき、血流が悪くなる可能性があります。

脳への十分な酸素や栄養の供給が滞ると、神経細胞の機能低下や、長期的には脳卒中や認知機能低下のリスクを高めることに繋がります。

アルツハイマー病と糖尿病の関係を考える上で、単に平均的な血糖値だけでなく、こうした食後の血糖値の急上昇にも注意を払う必要があります。

日々の食事の摂り方を工夫することで、血糖値スパイクは防ぐことができます。

ゆっくりよく噛んで食べる、野菜から先に食べる(ベジファースト)などを意識するだけでも、脳へのダメージ軽減策となるでしょう。

糖化と脳の炎症の関係

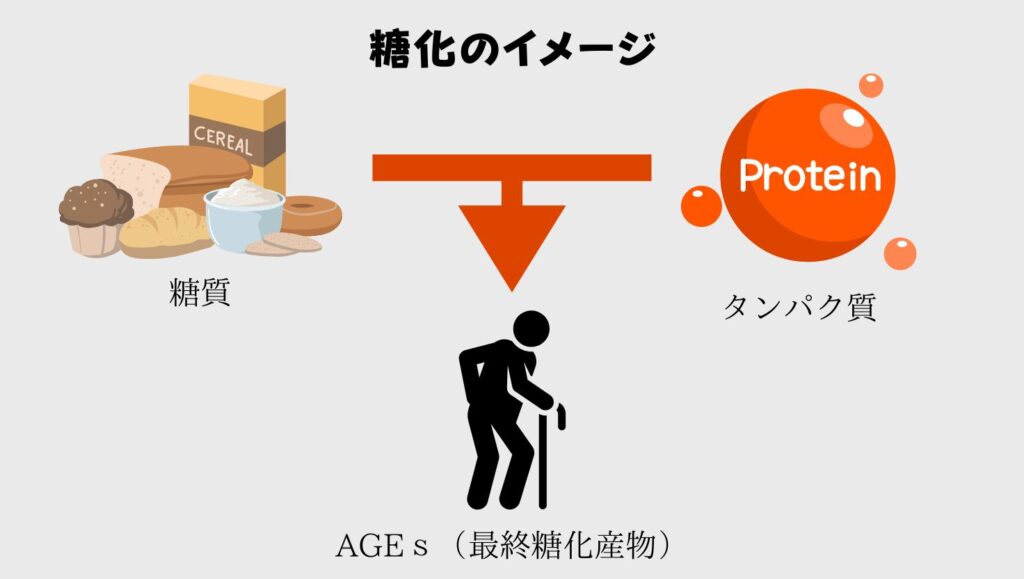

高血糖の状態が続くと、体内で「糖化」という反応が進みます。

糖化とは、血液中の余分な糖がタンパク質と結びつき、「AGEs(最終糖化産物)」という老化物質を作り出す反応のことです。

パンケーキやトーストのこんがり焼けた部分も糖化の一種で、体の中でも同様のことが起こるのです。

このAGEsは、体の様々な組織に蓄積し、その機能を低下させます。

血管に蓄積すれば動脈硬化の原因となり、皮膚に蓄積すればシミやシワの原因にもなります。

そして、脳においてもAGEsの蓄積は問題となります。

AGEsは脳内で炎症を引き起こしたり、神経細胞にダメージを与えたりすることが分かっています。

アルツハイマー病の患者さんの脳では、このAGEsが多く蓄積していることが報告されており、糖尿病による高血糖がAGEsの生成を促進し、脳の炎症を悪化させるという関係が指摘されています。

糖化を防ぐことは、体の老化を防ぐだけでなく、脳の健康を守る上でも非常に重要です。

炎症とアルツハイマー病の関係

近年、アルツハイマー病の発症メカニズムにおいて、「慢性的な炎症」が重要な役割を果たしていると考えられるようになっています。

脳内でアミロイドβなどの異常なタンパク質が蓄積すると、それを排除しようとして免疫細胞が活性化し、炎症反応が起こります。

この炎症反応が長期化・慢性化すると、かえって神経細胞を傷つけ、アルツハイマー病の進行を早めてしまうと考えられています。

そして、糖尿病による高血糖や、それに伴う糖化(AGEsの蓄積)、インスリン抵抗性などは、いずれも体内の炎症を引き起こしやすい状態を作ります。

つまり、糖尿病は、脳における慢性炎症の火種となり、アルツハイマー病の発症や進行を助長してしまうのです。

逆に言えば、体全体の炎症を抑えるような生活習慣を心がけることが、アルツハイマー病の予防や改善に繋がる可能性があるということです。

抗炎症作用のある食品を摂る、ストレスを溜めない、十分な睡眠をとるなどの工夫も有効でしょう。

メカニズム③:アミロイドβと糖尿病の関係

アミロイドβとは?

アルツハイマー病について語る上で欠かせないのが、「アミロイドβ(アミロイドベータ)」というタンパク質です。

これは、脳の神経細胞の活動に伴って作られる、本来は自然に分解・排出されるはずの老廃物のようなものです。

しかし、何らかの原因でこのアミロイドβがうまく分解・排出されずに脳内に蓄積し始めると、互いにくっついて「老人斑(アミロイド斑)」と呼ばれるシミのようなものを作ります。

この老人斑が神経細胞の働きを邪魔したり、神経細胞を死滅させたりすることで、記憶障害などのアルツハイマー病の症状が引き起こされると考えられています。

アミロイドβの蓄積は、アルツハイマー病の症状が出るかなり前(20年ほど前)から始まっているとも言われています。

このアミロイドβの蓄積に、糖尿病がどのように関わっているのか、その関係性を見ていくことが、今回のテーマの核心部分となります。

糖尿病とアミロイドβの関係

なぜ糖尿病があると、アルツハイマー病の原因とされるアミロイドβが脳に溜まりやすくなるのでしょうか?

その関係には、いくつかのメカニズムが考えられています。

一つは、先ほども触れた「インスリン分解酵素」の問題です。

この酵素は、インスリンだけでなくアミロイドβも分解する働きを持っています。

しかし、インスリン抵抗性などにより血液中のインスリン濃度が高い状態が続くと、酵素がインスリンの分解にばかり使われてしまい、アミロイドβの分解が後回しにされてしまう可能性があります。

これにより、アミロイドβが脳内に蓄積しやすくなるのです。

また、高血糖の状態は、アミロイドβを作り出す酵素の働きを活発にしたり、アミロイドβを脳の外に排出する仕組みを阻害したりする可能性も指摘されています。

さらに、高血糖による糖化(AGEs)や炎症も、アミロイドβの毒性を高め、神経細胞へのダメージを増強させると考えられています。

このように、糖尿病は複数の経路を通じて、アミロイドβの蓄積と毒性を助長し、アルツハイマー病の発症・進行に関与する関係にあるのです。

糖尿病対策がアルツハイマー病対策になる?

ここまで見てきた糖尿病とアルツハイマー病の関係性を踏まえると、一つの重要な結論が見えてきます。

それは、「糖尿病の予防や適切な管理を行うことが、アルツハイマー病の予防や進行抑制に繋がる可能性がある」ということです。

血糖値を安定させるための取り組み、例えば食事療法や運動療法、インスリン抵抗性の改善などは、アミロイドβの蓄積を抑制したり、脳の炎症を抑えたりする効果が期待できます。

これは、アルツハイマー病のリスクを根本から減らすアプローチと言えるでしょう。

「認知症の薬はまだ根本治療には至らない」という現状がある中で、生活習慣の改善を通じて、糖尿病とアルツハイマー病の両方にアプローチできるというのは、非常に希望の持てる点ではないでしょうか。

決して特別なことではなく、日々の健康的な生活を送ることが、脳の健康を守ることに直結するのです。

諦めずに、できることから始めてみましょう。

生活習慣という共通の土壌:予防と改善への道

血糖値の安定化が脳を守るカギ

ここまで見てきたように、インスリン抵抗性や高血糖、血糖値スパイク、糖化、そしてそれに伴う炎症は、脳に様々な悪影響を及ぼし、アルツハイマー病のリスクを高める要因となります。

これらの根本には、血糖値のコントロールがうまくいっていない状態、つまり糖尿病やその予備群の状態が深く関わっています。

したがって、脳の健康を守り、アルツハイマー病を予防・改善するためには、「血糖値の安定化」が非常に重要なカギとなります。

これは、単に薬に頼るということだけではありません。日々の食事の内容や食べ方、運動習慣、睡眠、ストレス管理など、生活習慣の改善を通じて、血糖値を安定させることが可能なのです。

「もう年だから」「糖尿病だから仕方ない」と諦める必要はありません。

血糖値を安定させるための努力は、脳の機能を守り、認知症のリスクを低減させるための、未来への投資と言えます。

アルツハイマー病と糖尿病の関係を理解し、今日からできることに取り組みましょう。

アルツハイマー病と糖尿病、共通のリスク

アルツハイマー病と糖尿病(特に2型糖尿病)は、発症メカニズムは異なりますが、そのリスクを高める要因には多くの共通点があります。

これらは主に「生活習慣」に関わるものです。

代表的なものとしては、

- 肥満(特に内臓脂肪型肥満)

- 運動不足

- 高血圧

- 脂質異常症(コレステロールや中性脂肪の値が高い状態)

- 喫煙

- 不適切な食生活(食べ過ぎ、偏った栄養、糖質や脂質の過剰摂取など)

などが挙げられます。

これらの要因は、インスリン抵抗性を引き起こしたり、血管にダメージを与えたり、体内の炎症を促進したりすることで、糖尿病とアルツハイマー病の両方の発症リスクを高める土壌を作ってしまいます。

逆に言えば、これらの生活習慣を改善することは、二つの病気を同時に予防・改善するための効果的なアプローチとなります。

どちらか一方の病気のためだけでなく、体全体の健康、そして脳の健康を守るために、生活習慣を見直す意義は非常に大きいと言えるでしょう。

アルツハイマー病と糖尿病の密接な関係性を理解した上で、具体的な改善策に取り組むことが重要です。

食事療法

食事療法は非常に重要な改善策となります。

ポイントは「血糖コントロール」と「脳に良い栄養素の摂取」です。

まず、血糖値の急上昇を防ぐために、糖質の摂り方に注意が必要です。

白米やパン、麺類などの精製された炭水化物を控えめにし、玄米や蕎麦などの食物繊維が豊富なものを選ぶのがおすすめです。

また、食事の際は「野菜→タンパク質・脂質→炭水化物」の順で食べる「ベジファースト」を実践すると、血糖値の上昇が緩やかになると言われています。

ゆっくりよく噛んで食べることも大切です。

脳の健康のためには、抗酸化作用や抗炎症作用のある食品を積極的に摂りましょう。

青魚(DHA・EPA)、緑黄色野菜、ナッツ類、ベリー類などがおすすめです。

また、質の良い油(オリーブオイル、亜麻仁油など)を適量摂ることも心がけたいですね。

これらの食事療法は、自宅でできる最も基本的な改善策の一つです。

難しく考えず、まずは一品、野菜を増やすことから始めてみませんか?

バランスの取れた食事が、体と脳の両方の健康を支えます。

運動療法

食事療法と並んで、アルツハイマー病と糖尿病の予防・改善に欠かせないのが運動療法です。

運動には、血糖値を下げる、インスリン感受性を高める、血行を促進する、ストレスを解消するなど、多くのメリットがあります。

糖尿病対策としては、ウォーキング、ジョギング、水泳などの有酸素運動が特に効果的です。

筋肉への血流が増え、ブドウ糖が細胞に取り込まれやすくなります。

週に150分以上(例:1回30分を週5回)を目安に、継続することが大切です。

アルツハイマー病の予防・改善という観点からは、有酸素運動に加えて、軽い筋力トレーニングもおすすめです。

筋肉量の維持は基礎代謝を高め、血糖コントロールにも役立ちます。

また、運動は脳の血流を改善し、神経細胞の活性化や、記憶に関わる海馬の萎縮を抑制する効果も期待されています。

激しい運動である必要はありません。

散歩をする、ラジオ体操をする、家の中でできる軽いスクワットをするなど、自宅でできる範囲で、楽しみながら続けられる運動を見つけることが成功の秘訣です。

運動を通じて、アルツハイマー病と糖尿病の関係を断ち切る一歩を踏み出しましょう。

まとめ

お任せください。介護系メディアのプロフェッショナルとして、ご提示いただいたコンテンツの読者満足度とSEO/LLMO効果を最大化するための「まとめの箇条書き」と「Q&A」を作成します。

読者が記事を読み終えた後に、**「要点がすぐに分かり、具体的な疑問も解消された」と感じられる構成が理想です。そのため、最初に記事全体の重要なポイントを凝縮した「まとめ」を提示し、その後に読者が抱きがちな個別の疑問に答える「Q&A」**を配置する流れが最も効果的です。

この記事のまとめ:アルツハイマー病と糖尿病の関係

本記事の重要なポイントをまとめました。ご自身やご家族の健康を守るために、まずは以下の点を押さえておきましょう。

- 糖尿病の方はアルツハイマー病のリスクが高い: 糖尿病の方は、そうでない方と比べてアルツハイマー病を発症するリスクが約1.5倍から2倍以上高まるという関係性が指摘されています。

- 「インスリン抵抗性」が脳に影響: 血糖値を下げるインスリンが効きにくくなる「インスリン抵抗性」は、脳の神経細胞がエネルギーをうまく使えなくなり、アルツハイマー病の原因物質「アミロイドβ」の蓄積を招く可能性があります。これは**「脳の糖尿病」**とも呼ばれる状態です。

- 高血糖が脳を傷つける: 高血糖は、血管を傷つける「血糖値スパイク」や、老化物質AGEsを生み出す「糖化」を引き起こし、脳にダメージを与えたり、慢性的な炎症を招いたりします。

- 糖尿病対策がアルツハイマー病の予防に繋がる: 血糖値を安定させるための**「食事療法」や「運動療法」**といった生活習慣の改善は、糖尿病だけでなく、アルツハイマー病のリスクを減らすことにも直結します。

- 予防は今日から始められる: アルツハイマー病と糖尿病には、「肥満」「運動不足」「不適切な食生活」など共通のリスク要因が多くあります。生活習慣を見直すことが、二つの病気を同時に予防する希望のある一歩となります。

インスリン抵抗性、高血糖、糖化、炎症、そしてアミロイドβの蓄積といった要素が複雑に絡み合い、糖尿病がアルツハイマー病のリスクを高めている可能性をご理解いただけたかと思います

しかし、最もお伝えしたいのは、「だから仕方ない」と諦めるのではなく、「だからこそ対策をしよう」という前向きな視点です。

アルツハイマー病と糖尿病は、生活習慣という共通の土壌の上に成り立っている部分が大きいからこそ、食事の見直しや運動習慣の導入といった、自宅でできる基本的な対策が、両方の病気の予防・改善に繋がる大きな希望となるのです。

血糖値を安定させることは、単に糖尿病の管理に留まらず、大切な脳の機能を守り、認知症の発症を遅らせたり、症状の進行を穏やかにしたりするための重要な鍵となります。

「もう遅い」ということはありません。

今日からできる小さな一歩が、未来の健康を大きく変える可能性があります。

ぜひ、ご自身やご家族の生活習慣を見直し、できることから始めてみてください。

アルツハイマー病と糖尿病についてよくあるご質問(Q&A)

読者の方からよく寄せられる質問にお答えします。

Q1. なぜ糖尿病だと、アルツハイマー病になりやすいのですか?

A1. 主に3つの理由が考えられています。

- インスリンの働きの低下: 血糖値を下げるインスリンは、脳の神経細胞の保護や記憶にも関わっています。インスリンが効きにくくなる「インスリン抵抗性」が脳で起こると、神経細胞の機能が低下します。

- 高血糖による脳へのダメージ: 高血糖は、脳の細い血管を傷つけたり、「糖化」という反応で脳に炎症を引き起こしたりして、神経細胞にダメージを与えます。

- 原因物質の蓄積: 糖尿病の状態は、アルツハイマー病の原因とされる老廃物「アミロイドβ」を分解・排出するのを妨げ、脳に溜まりやすくしてしまいます。

これらの要因が複雑に絡み合い、アルツハイマー病のリスクを高めると考えられています。

Q2. アルツハイマー病を予防・改善するために、今日から具体的に何ができますか?

A2. 特別なことではなく、毎日の生活習慣の改善が最も効果的です。今日から始められることとして、以下の2つをおすすめします。

- 食事の見直し:

- 食べる順番を工夫する: 「野菜・きのこ類」から先に食べる(ベジファースト)と、血糖値の急上昇を抑えられます。

- 糖質の選び方: 白米やパンを玄米や全粒粉パンに変えるなど、食物繊維の多いものを選びましょう。

- 脳に良い食品: 認知機能の維持に役立つとされる青魚(DHA・EPA)、緑黄色野菜、ナッツ類などを積極的に摂りましょう。

- 運動の習慣化:

- 有酸素運動: ウォーキングや軽いジョギングなどを「1回30分、週3~5回」を目安に続けると、インスリンの効きが良くなります。

- ながら運動: 家事をしながらつま先立ちをする、テレビを見ながらスクワットをするなど、生活の中で体を動かす機会を増やすことから始めましょう。

Q3. 「血糖値スパイク」とは何ですか?なぜ脳に悪いのですか?

A3. 「血糖値スパイク」とは、食後に血糖値が急激に上がり、その後、急降下する現象のことです。空腹時に甘いものや炭水化物を一気に食べると起こりやすくなります。 この血糖値の乱高下は、ジェットコースターのように血管に大きな負担をかけ、特に脳の細い血管を傷つけます。これが繰り返されると、脳の血流が悪化し、神経細胞に十分な栄養や酸素が届かなくなり、将来の認知機能低下のリスクを高める原因となります。

Q4. すでに糖尿病と診断されています。もうアルツハイマー病は防げませんか?

A4. 決して諦める必要はありません。糖尿病と診断されていても、適切な治療で血糖値を良好にコントロールし、食事や運動などの生活習慣を改善することで、アルツハイマー病の発症リスクを低減できる可能性はじゅうぶんにあります。 むしろ、ご自身の体の状態を把握し、対策を始めていることは大きな強みです。主治医と相談しながら、脳の健康も意識した生活を続けていくことが非常に大切です。この記事で紹介した対策は、そのための大きな助けとなるはずです。

\🎁 LINE登録で無料プレゼント!🎁/

「認知症について、もっと具体的に相談したい」 「家族の認知症、自宅でできる改善方法をもっと知りたい」

そんなお悩みはありませんか?

公式LINEにご登録いただいた方限定で、

✅ 認知症や介護保険に関する無料相談 を受け付けています!

✅ さらに、自宅でできる認知症改善メソッドを具体的に解説した「認知症改善の教科書(PDF)」を無料プレゼント中!

この教科書を読めば…

- 薬だけに頼らない、今日から実践できる具体的な改善ステップがわかる!

- ご家族とのコミュニケーションが円滑になり、介護の負担感が軽くなる!

- 認知症に対する漠然とした不安が解消され、前向きな気持ちで向き合える!

▼今すぐ下のボタンをタップして、プレゼントを受け取る!▼

一人で悩まず、私たち専門家と一緒に、改善への道を歩み始めましょう! あなたの勇気ある一歩を、心からお待ちしています。