はじめに

長年、多くの認知症患者さんと向き合ってきた経験から、私はアルツハイマー病の原因は多くの側面があると確信しています。

アルツハイマー病の原因として、アミロイドβがあることをご存知でしょうか。

アミロイドβが脳内に蓄積することで、神経細胞が損傷し認知機能が低下するという、「アミロイドカスケード仮説」に基づいた原因論です。

しかし、近年ではこのアミロイドカスケード仮説を疑問視する専門家も出てきています。

そこで本記事では、アミロイドβがどのように生まれ、どのように作用するかに焦点を当て、アルツハイマー病の原因を多角的に探ることで、より深い理解を目指します。

アミロイドβ以外の要因を探る

タウタンパク質の役割とアミロイドβとの関係

アミロイドβと並んで注目されているのが、タウタンパク質です。

タウタンパク質は、神経細胞の構造を維持する上で重要な役割を担っています。

しかし、何らかの原因でタウタンパク質が異常な形で蓄積すると、神経細胞が損傷し、アルツハイマー型認知症の発症に繋がると考えられています。

そう聞くと、タウタンパク質そのものが”悪”という印象を持たれるかもしれませんが、決してそういうわけではありません。

タウタンパク質は本来、脳の神経ネットワークの一部の機能にとって必須のタンパク質です。

問題なのは、先に述べた通り、タウタンパク質が”異常な形”で蓄積することなのです。

この”異常な形”とは、「過剰なリン酸化」を意味します。

リン酸化とは、タンパク質とリン酸が結びつくことです。

タウタンパク質がリン酸化すること自体は正常な生理現象なのですが、これが過剰に行われると、脳内に蓄積していきます。

その「タウタンパク質の過剰なリン酸化」を促進するのが、アミロイドβの蓄積であると考えられています。

つまり、

- アミロイドβが脳に蓄積

- タウタンパク質が過剰にリン酸化して脳に蓄積

- 脳の神経細胞を破壊

- アルツハイマー病発症

という経過を辿るのです。

これがアミロイドカスケード仮説の基本的な流れになります。

血管性認知症とアルツハイマー型認知症

脳梗塞など、脳の血管に障害が起こることで認知機能が低下する血管性認知症。

アルツハイマー型認知症と症状が似ていることがあるため、鑑別が難しいケースも少なくありません。

例えば、脳梗塞は、脳内の血管が1か所~数か所詰まって血流が止まる状態です。

それが側頭葉で起こった場合、理解力低下の症状が見られる場合があります。

一方、アルツハイマー型認知症では、一般的に海馬から機能低下が始まると言われていますが、やがて脳全体が病的に萎縮する場合があります。

それによる異常が、同じく側頭葉で起こった場合、理解力低下の症状が起こる可能性があります。

※側頭葉の障害で起こる症状は他にもあります。

また、血管の障害が起こると、脳内の血流に異常が生じるため、脳に十分な酸素や栄養が回らず、アルツハイマー病の発症要因になっている可能性も指摘されています。

逆に、アルツハイマー型認知症の人は健康に関する自己管理がおろそかになる場合が多く、脳梗塞が発症しても、軽度の場合は本人も周りも気付かず生活を続け、いつの間にか血管性認知症を発症居ていたというケースもあるのです。

事実として、血管性認知症とアルツハイマー型認知症の合併は非常に高い確率で起こっていると言われています。

生活習慣病とアルツハイマー型認知症

高血圧、糖尿病、高コレステロール血症などの生活習慣病は、心血管疾患≒血管性認知症のリスクを高めるだけでなく、アルツハイマー型認知症の発症リスクも上昇させることがわかっています。

これらの生活習慣病が、脳の血管にダメージを与えたり、炎症反応を引き起こしたりすることで、アルツハイマー型認知症の発症に繋がると考えられています。

特に、糖尿病には1型と2型がありますが、アルツハイマー病は3型糖尿病と例える専門家もいるほどです。

糖尿病とは、簡単に言うと、インスリンが正常に機能できない状態を指しますが、実はインスリンには、糖だけでなくアミロイドβを分解する作用もあります。

ですが糖尿病の場合、インスリンは機能低下している上に糖の分解に大忙しなので、アミロイドβを分解している暇がなくなってしまい、アミロイドβが蓄積する一因になってしまうのです。

また、水分不足も認知機能に多大な影響を与えます。

水分不足で「認知症になる」というよりは「認知機能が低下する」「せん妄(意識障害)が起こる」が正確なところですが、事実、水分量を増やしたことで症状が改善した方は少なくありません。

炎症とアルツハイマー型認知症

脳内で慢性的な炎症が起こると、神経細胞が損傷し、アルツハイマー型認知症の発症リスクが高まります。

脳は、外からの刺激や体内の変化に対して炎症反応を起こします。

炎症が起こること自体は、脳を保護するための自然な反応です。

しかし、この炎症が慢性化したり、過剰になると、神経細胞にダメージを与え、アルツハイマー病の発症や進行を加速させる可能性があります。

事実として、抗炎症剤を使用したら認知機能が回復した事例もあります。

※全ての人に効果があるわけではありません。

炎症の原因は様々ですが、アミロイドβとの関係性については未だ議論されています。

アミロイドβやタウタンパク質が蓄積することで炎症を起こすという見方もあれば、先に何らかの理由で炎症が起きた際、脳を保護するために過剰にアミロイドβが産生されるとも考えられているのです。

あるいは、炎症とアミロイドβが互いに影響し、悪循環を引き起こしているのかもしれません。

社会的孤立とアルツハイマー型認知症

脳は、人と関わることで活性化する可能性があります。

対話には、言葉のやりとり、表情などから相手の心情を読む、それに合わせて発言や態度を調整するなど、脳機能としては高い能力が求められるため、「誰かと話をする」ことでも脳に良い刺激を与えることになるのです。

相手を笑わせることも効果的と言われています。

逆に、高齢や病気などで外出の機会が減り、人と話すことがなくなると、認知症発症のリスクが高まってしまいます。

遺伝的要因と環境要因

家族性アルツハイマー病:遺伝子の異常が引き起こす認知症

遺伝子の異常が原因で発症するものを、家族性アルツハイマー病と言います。

アルツハイマー病の発症リスクを高めると考えられている遺伝子は、APOE遺伝子と呼ばれており、対である遺伝子の組み合わせによって、リスクの高低が分かれます。

家族性でない(明確な遺伝的要因がない)アルツハイマー病を孤発性アルツハイマー病と言いますが、これは発症率があまり高くなく、家族性アルツハイマー病は40~50代での発症が多い、進行が早いなどの特徴があります。

環境要因:自宅のカビがアルツハイマー型認知症リスクを高める?

大気汚染、農薬や化粧品などの化学薬品などの環境要因も、アルツハイマー型認知症のリスクを高める可能性があります。

また、あまり掃除されておらずカビの多い居住環境での生活も、発症リスクを高めるとも言われています。

カビにはマイコトキシンという神経毒素を産生するものがあり、脳に炎症を起こしたり、毒素から身体を守るためアミロイドβが過剰に産生される可能性があるのです。

ある研究では、アルツハイマー病の患者さんの脳脊髄液から、カビのDNAが検出された例がありました。

まだはっきりと解明されていませんが、これらの有害物質が脳に蓄積することで、神経細胞にダメージを与え、認知機能を低下させると考えられています。

腸内環境とアルツハイマー型認知症

近年、腸と脳には深い関係性、「脳腸相関」が注目されています。

腸は「第2の脳」と言われており、脳からの指令がなくても独自に活動でき、腸の状態が脳の機能に影響を与えます。

例えば、賞味期限が過ぎたものを食べてお腹を壊したとします。

お腹を壊すと腹痛を感じますが、この時、痛みを発しているのは、実はお腹ではありません。

腸が異常事態にあることを、神経伝達物質が脳に報告し、脳が「お腹の痛み」を私たちに感じさせることで、「腸に異常あり!」と教えてくれているのです。

逆に、何か嫌なことがあって強いストレスを感じると、痛みを感じたり、腸内環境が乱れたりします。

そうした腸内環境の乱れが、脳の炎症を引き起こす、といった悪循環を生み、アルツハイマー病の発症リスクを高める可能性も注目されているのです。

腸内環境について、最近、特に注目されているのが、便秘です。

便秘になると、腸内に悪玉菌が増加します。

悪玉菌は炎症物質を生み出し、全身に回って炎症を誘発します。

その他、免疫低下など全身的な機能低下を招き、やがて脳機能を低下させる可能性があるのです。

事実、便秘を解消したら認知機能が改善した例もあります。

なぜアミロイドカスケード仮説は疑問視されているのか?

アミロイドカスケード仮説は、アルツハイマー病の原因を探る上で長年中心的な役割を果たしてきました。

しかし、近年ではこの仮説が疑問視されるようになってきています。

その理由としては、

- アミロイドβの蓄積があるにも関わらず、認知機能に問題がないケースがある

- 治療薬の臨床試験で、アミロイドβは除去できたのに認知機能が改善しないケースがある

- タウタンパク質など、アミロイドβ以外の要因が、アミロイドβとは無関係に蓄積し、認知機能低下を招いているケースがある

などの報告が挙がっており、複数の要因が絡み合ってアルツハイマー病を発症するという「多因子仮説」が注目されています。

とすると、「何をもってアルツハイマー病とするのか?」が曖昧になりそうな気がしますが、”複数の要因が絡み合っている”という点においては、私も強く同意するところです。

アミロイドβの、アルツハイマー病発症との関連は、解明されない限り何とも言えません。

ですが少なくとも、アミロイドβ蓄積の予防法は、タウタンパク質など他の要因の産生・蓄積を防ぐことにもつながる可能性があると感じています。

では、その予防法とはなんなのか?

次の章でお話ししたいと思います。

内臓・筋・心のケアがアルツハイマー病を予防する?

内臓、筋、心の異常と認知症の関係は近年注目されています。

これらの異常は単独で、あるいは複合的にアルツハイマー型認知症のリスクを高め、病態を悪化させる可能性があり、アミロイドβの産生にも関わっている可能性があります。

内臓の異常と認知症

先ほど、脳腸相関についてお話ししましたが、実は、それ以外の内臓も、アルツハイマー型認知症を招く要因になる可能性があります。

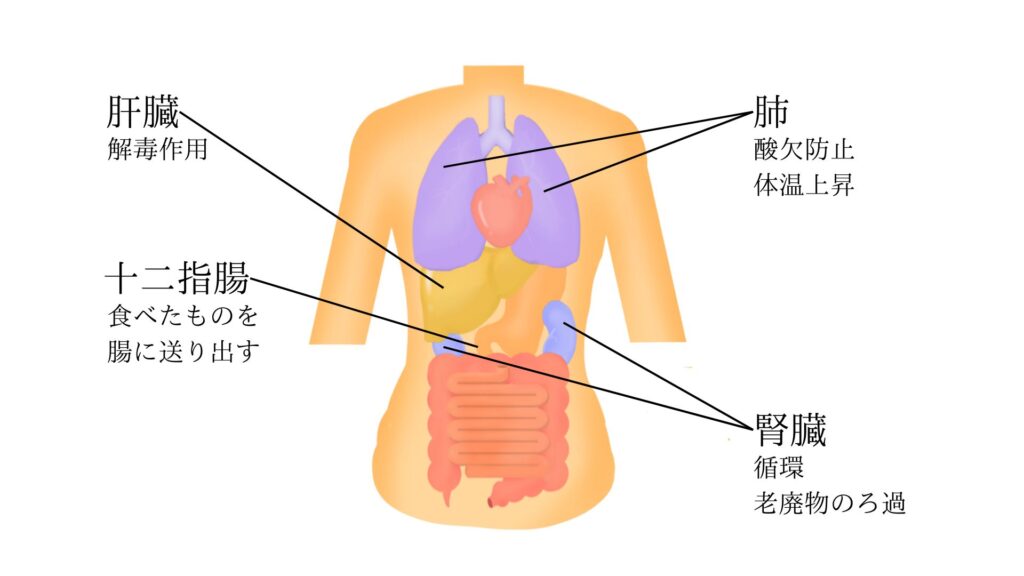

その中でも、認知症患者さんで機能低下していることが多いのが、十二指腸、肝臓、腎臓、肺です。

- 十二指腸:

十二指腸は、食べたものを腸に送り出す働きをします。

この機能が低下すると、便秘の原因になります。 - 肝臓:

肝臓には解毒作用がありますが、不摂生な食生活や多剤服用している人などは、長時間、肝臓を酷使している状態になります。

すると解毒機能が低下してしまい、体内に毒素が回ってしまうことになるのです。 - 腎臓:

腎臓は循環と老廃物のろ過を行っています。

循環機能が低下すれば酸素や栄養の運搬、排泄がうまくできなくなり、ろ過機能が低下すれば体内に老廃物が溜まります。 - 肺:

肺は酸素を取り込み、二酸化炭素を排出することで、酸欠の防止と体温の上昇を防ぎます。

また、認知症の高齢者は筋力低下や呼吸のリズムが悪くなることで、口呼吸になり、空気中の細菌などを取り込みやすくなります。

認知症患者さんは、これらのどれか、あるいは全てが機能低下している場合が多いため、どれが機能低下しているかを特定し、その治療を行うことで、認知症の予防・改善につながる可能性があるのです。

筋の異常と認知症

筋と内臓は密接につながっています。

なので、内臓に異常が起こると、つられて筋も機能低下を起こし、認知機能に悪影響を与えます。

逆もしかりです。

特に機能低下しやすいのが、僧帽筋、腸腰筋、横隔膜です。

- 僧帽筋:

僧帽筋は肩や首を中心にした広範囲にある筋肉で、肝臓とつながっています。

肝機能が低下すると、肝臓の位置が下がり、その重さで僧帽筋が引っ張られます。

すると、肩や首の可動域制限、肩や首のこり・痛みが発生するのです。 - 腸腰筋:

腸腰筋は文字通り、腰から腸の辺りを後ろから包むように存在します。

腎臓の影響を直に受けやすく、腎臓が機能低下すると、腸腰筋の筋膜が固くなります。

腸腰筋は腰の安定を担っているので、悪化すると腰痛が起こり、動く意欲が低下し、認知症の原因になります。 - 横隔膜:

横隔膜は肺の動きは動く大きさに影響します。

横隔膜の動きが小さくなると、酸素の取り込みが減り、疲れやすく、体温が上昇しやすくなります。

体温が上昇すると頭が働かなくなり、集中力が低下します。

別の筋機能低下の要因には、栄養不足や水分不足などがあります。

心の異常と認知症

認知症になる人の特徴の1つに、「自分勝手な生き方をしている」ことが挙げられます。

自分勝手な生き方とは、周りの人よりも自分を優先する考え方のことです。

もしかすると、「家族や周りの言うとおりにしてきたのに認知症になった」と言う方もいるかもしれません。

ですが、例えば「自分の意見とは違うけど、もめたくないから従っておこう」などの意図で、自分の意見を抑えて生きてきた場合、それもまた「自分優先」な考え方であると言えます。

屁理屈に思われるかもしれませんが、言いたい放題言うなどして感情をまき散らすことも、自分を守るために感情を抑え込むことも、どちらも自分勝手な生き方なのです。

心のバランスが崩れると余計なストレスを生み、ストレスは多くの健康被害を招きます。

それがアルツハイマー型認知症につながる可能性もあるのです。

それぞれの要因と相互作用

上記の内臓、筋、心の異常は、それぞれが独立して認知症のリスクを高めるだけでなく、互いに影響し合い、悪循環を作り出す可能性があります。

例えば、うつ病は生活習慣病のリスクを高め、生活習慣病は認知症のリスクを高めます。

また、サルコペニア(活動量が減ったことによる筋力低下)は活動の意欲を減らし、それがうつ病や生活習慣病のリスクを高める可能性もあります。

また、最近ではフレイル(心身の衰え)、特にオーラルフレイルと認知症の関係が注目されています。

オーラルフレイルとは、口腔機能の衰えのことです。

虫歯の原因である細菌が脳に達して炎症を引き起こすという考えもあれば、噛む力・回数が減ることで口周りの筋力が低下し、血流が悪化するなど、口腔機能には認知症の要因がたくさんあるのです。

実際に、オーラルフレイルのある人はアルツハイマー病のリスクが1.93倍になると言われています。

同時に、認知症の進行を早めるとも言われているのです。

自宅でできる内臓・筋・心のケア方法

認知症が疑われるようなことがあったり、どこか体調が悪いと思えば、まずは医療機関を受診することが重要です。

「大したことないから放っておこう」「まだ大丈夫」などと思っていると、結果的に認知症の発症・悪化のリスクを高める可能性があります。

原因別のケアは、自宅でできることもありますので、簡単に紹介します。

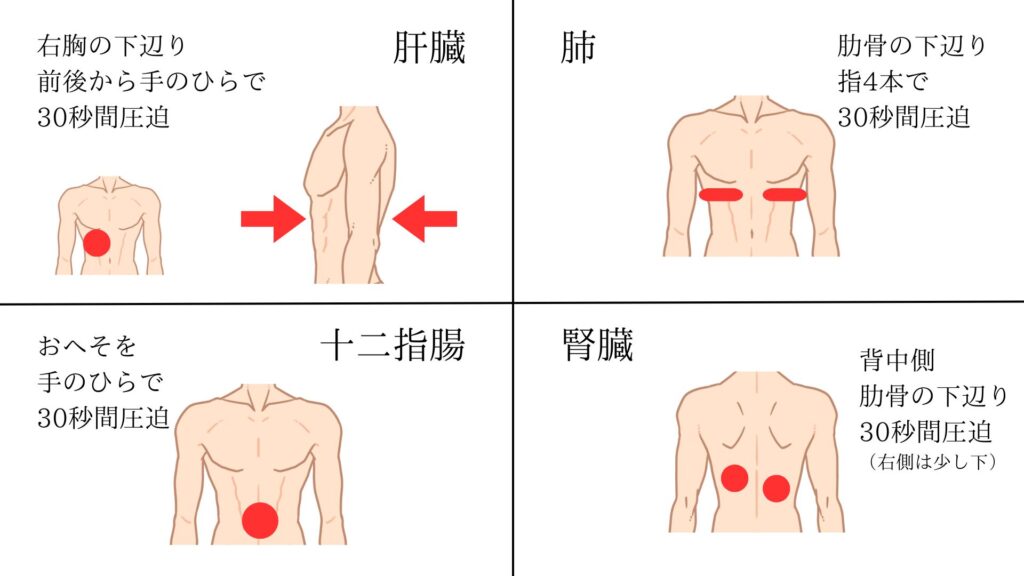

内臓のケア

- 十二指腸: おへそを手のひらで30秒間圧迫

- 肝臓: 右胸の下辺りを、お腹側・背中側から手のひらで挟むように30秒間圧迫

- 腎臓: 背中側、左右の肋骨の下辺りを手のひらで30秒間圧迫

※右側の腎臓は少し下にある - 肺: お腹側、肋骨の下辺りを指4本で30秒間圧迫

1日3回、圧迫は痛くない程度に行ってください。

手のひらで内臓を温めることで活性化も期待できます。

ただし、何か内臓の病気がある場合、病気を悪化させる恐れもあるので、医師に確認しましょう。

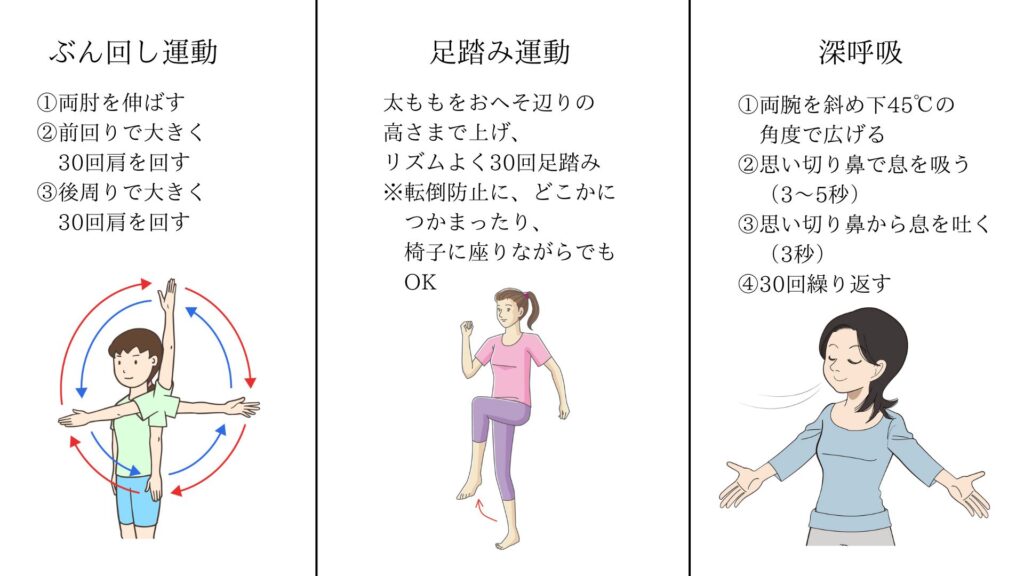

筋のケア

- 僧帽筋: 肩関節の、前方・後方へのぶん回し運動

①両肘を伸ばす

②肘を伸ばしたまま、前回りで大きく30回肩を回す

③同じように、後周りで大きく30回肩を回す - 腸腰筋: 足踏み運動

①転倒防止に、どこかにつかまる、または椅子に座る

②太ももをおへそ辺りの高さまで上げ、足踏みをリズムよく30回行う - 横隔膜: 深呼吸

①両腕を斜め下45℃の角度で広げる

②思い切り鼻で息を吸う(3~5秒)

③思い切り鼻から息を吐く(3秒)

④30回繰り返す

この他、整形外科や整体院などに聞くと、簡単なストレッチを教えてくれます。

また、熟練のマッサージ師・あん摩師・鍼灸師は、筋に触れると内臓の悪いところを言い当ててくれることがあります。

そこで筋と内臓のケアをお願いするのも良いでしょう。

心のケア

心はとてもデリケートで、気づかぬうちにバランスを崩し、慢性的な不調を招くことがあります。

趣味活動、適度な運動、人との交流など、当たり前のような方法が、実は最も効果的である場合があります。

そのような、一般的なストレス発散方法の中で、自分に合うものを選んで継続的に行うのが良いでしょう。

最後に

アルツハイマー病の原因は複雑で、アミロイドβだけでなく、様々な要因が絡み合って発症すると考えられています。

この記事の重要なポイントをまとめました。

- アミロイドβだけが原因ではない:従来のアミロイドカスケード仮説には疑問も呈されており、タウタンパク質、血管障害、生活習慣病など、複数の要因が関わる「多因子仮説」が有力です。

- 生活習慣病との深い関係:高血圧や糖尿病(特に3型糖尿病とも呼ばれる)は、脳の血管や炎症に影響を与え、アルツハイマー病のリスクを高めます。

- 「脳腸相関」と「炎症」に注目:便秘などの腸内環境の乱れや、脳の慢性的な炎症が、発症の引き金になる可能性が指摘されています。

- 内臓・筋・心のケアが重要:肝臓や腎臓などの内臓機能の低下、それに伴う筋肉の異常、社会的な孤立やストレスといった心の不調が、複合的に認知機能に影響を与えます。

- 自宅でできる予防ケアがある:特別なことだけでなく、内臓を温めるケアや簡単な筋力トレーニング、人との交流などが予防につながります。まずは専門医に相談した上で、できることから始めましょう。

認知症は一般的に「脳の病気」と思われています。

確かに、脳に異常が起こって発症するものなので、脳の病気と思われて不思議はありません。

ですが、これは少し間違っている可能性があります。

認知症は、うつ病や統合失調症などと同じ精神疾患、つまり「心の病気」という側面もあることを覚えておいてください。

統合失調症が精神、つまり心の病気であることは、ご存知ですよね。

しかし、20世紀前半頃は統合失調症は分裂病と呼ばれ、脳の病気であると思われていました。

そもそも明治時代で、今で言うところの精神病院は「脳病院」という名称だったのです。

幻覚や妄想が起こるのは脳に異常があるからと考え、当時は精神病患者に対して脳手術や電気ショックを与える治療を行っていました。

当然、それで症状が治ることはありません。

これは、現在の認知症治療に似ています。

日本において、今もなお認知症治療のメインは投薬ですが、その効果は期待したほどではなく、むしろ気づかないうちに症状を悪化させていることもあります。

それは、認知症を「脳の病気」としてしか見ていないからです。

認知症の原因はいろんな要素が絡み合っており、正確には「原因のひとつに脳の病気がある」 と考えなければいけません。

アルツハイマー病の原因に関するQ&A

読者の皆様からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

Q1. アルツハイマー病の主な原因は何ですか?

A1. かつては脳内に「アミロイドβ」というタンパク質が溜まることが主な原因(アミロイドカスケード仮説)と考えられていました。しかし現在では、それに加えて、タウタンパク質の異常、血管の問題、生活習慣病、脳の炎症、腸内環境、遺伝的要因、環境要因などが複雑に絡み合って発症するという「多因子仮説」が有力になっています。

Q2. アミロイドβを取り除く薬で認知機能は改善しないのですか?

A2. 近年の研究で、アミロイドβを除去する治療薬が開発されていますが、臨床試験ではアミロイドβを取り除いても、必ずしも認知機能が改善するわけではないケースが報告されています。このことが、アミロイドβだけが原因ではないと考えられる理由の一つです。

Q3. 生活習慣病とアルツハイマー病は、どうして関係があるのですか?

A3. 高血圧や糖尿病、高コレステロール血症などは、脳の血管にダメージを与えたり、全身の炎症を引き起こしたりします。特に糖尿病は、血糖値を下げるインスリンの働きを悪くしますが、このインスリンはアミロイドβの分解にも関わっています。そのため、糖尿病になるとアミロイドβが溜まりやすくなると考えられています。

Q4. 便秘が認知症に関係あるというのは本当ですか?

A4. はい、関係があると考えられています。腸と脳は「脳腸相関」という深い関係があります。便秘によって腸内環境が悪化すると、悪玉菌が作る炎症物質が全身に巡り、脳の炎症を引き起こす可能性があります。便秘を解消することで認知機能が改善したという例も報告されています。

Q5. 認知症予防のために、自宅で簡単にできることはありますか?

A5. はい、あります。まずは持病があれば医療機関でしっかり治療することが大前提です。その上で、記事で紹介したような内臓を温めるケア(お腹や背中を手のひらで優しく圧迫する)、簡単な筋力トレーニング(肩回しや足踏み)、深呼吸などを試してみてください。また、趣味や人との会話を楽しむなど、心の健康を保つことも非常に重要です。

コナーズでは、認知症に関するあらゆる悩みを解決するべく活動しています。

認知症について詳しく知りたい、家族の認知症はなんとかしたいとお思いの方は、ぜひコナーズの公式LINEにご登録ください。

ご登録いただいた方へ、自宅でできる認知症改善メソッドを詰め込んだ「認知症改善の教科書」と無料でプレゼントしております。

【コナーズ公式LINE】

参考資料

- 厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/

- 国立長寿医療研究センター:https://www.ncgg.go.jp/