「最近、動作が遅くなった気がする」

「じっとしている時に手が震える」

こうした変化は、単なる加齢のせいではなく「パーキンソン病」の初期症状かもしれません。

パーキンソン病は、脳の神経伝達物質であるドーパミンが減少することで、体の動きに障害が出る進行性の病気です。

厚生労働省の調査によると、国内の患者数は約29万人(2020年時点推計)に上り、高齢化と共に増加傾向にあります。

かつては「治らない病気」と言われてきましたが、現在はiPS細胞などの再生医療や新薬の開発により、「治癒」を目指す段階へと医療が進歩しています。

この記事では、見逃しやすい初期症状のチェックリストから、既存の標準治療、そして完治の可能性を秘めた最新の研究動向までを分かりやすく解説します。

1. パーキンソン病とは?原因とメカニズム

パーキンソン病は、中脳の黒質にあるドパミン神経細胞が壊れ、減少することによって発症します。

ドーパミンは運動の調節や意欲に関わる重要な物質です。

これが不足すると、脳からの指令が筋肉にうまく伝わらなくなり、運動機能や自律神経に影響を及ぼします。

- 好発年齢: 50〜60代が多い(高齢になるほどリスク増)

- 若年性: 40歳以下で発症する「若年性パーキンソン病」もある

- 性差: 日本ではやや女性に多い傾向がある(欧米では男性に多い)

2. パーキンソン病の症状チェックリスト

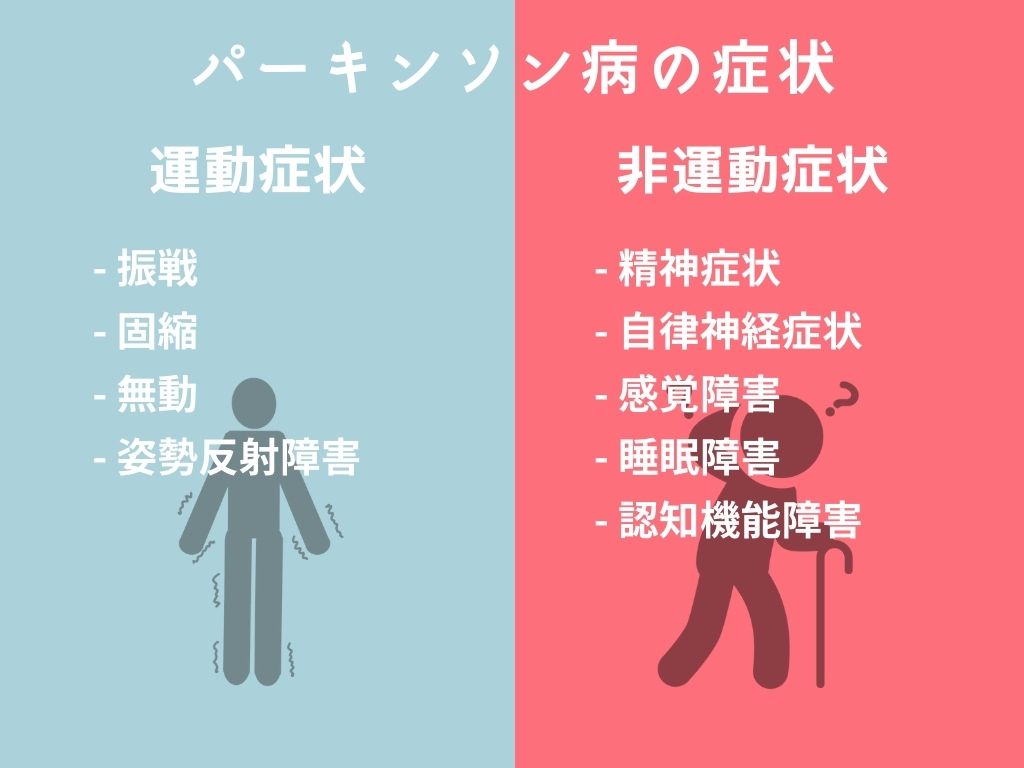

症状は大きく「運動症状」と「非運動症状」に分けられます。

特に非運動症状が先行して現れるケースも多いため、注意が必要です。

運動症状(4大症状)

以下の症状に当てはまる場合、専門医(神経内科)の受診が推奨されます。

- 振戦(しんせん): 安静にしている時に手足が震える。動かすと止まるのが特徴。

- 無動・寡動(かどう): 動きが遅くなる、歩幅が狭くなる、表情が乏しくなる(仮面様顔貌)。

- 固縮(こしゅく): 筋肉がこわばり、関節の曲げ伸ばしがスムーズにできない。

- 姿勢反射障害: バランスを崩しやすくなる。転びやすく、一度歩き出すと止まれない(突進現象)。

非運動症状(見逃しやすいサイン)

運動症状が出る数年前から、以下の症状が現れることがあります。

- 自律神経症状: 頑固な便秘、頻尿、立ちくらみ。

- 睡眠障害: * レム睡眠行動障害: 寝ている間に大声を出したり、暴れたりする。

- 日中の強い眠気。

- 感覚・精神症状: 嗅覚の低下(においが分からない)、うつ状態、不安感。

3. 現在の標準的な治療法(対症療法)

現時点での治療の基本は、症状をコントロールして生活の質(QOL)を維持することです。

① 薬物療法

不足したドーパミンを補う、または働きを助ける薬を使用します。

- L-ドパ(レボドパ)製剤: 脳内でドーパミンに変わる最も効果的な薬。

- ドーパミンアゴニスト: ドーパミンの受容体を刺激して作用を助ける。

- その他: ドーパミンの分解を防ぐ薬(MAO-B阻害薬、COMT阻害薬)など。

注意:運動合併症(ウェアリングオフ・ジスキネジア) 長期間の服用により、薬の効果時間が短くなったり(ウェアリングオフ)、自分の意思に反して体が勝手に動く(ジスキネジア)症状が出ることがあります。

これらは薬の調整やデバイス補助療法でコントロールします。

② 手術療法(デバイス補助療法)

薬の効果が不安定になった場合に検討されます。

- 脳深部刺激療法(DBS): 脳に電極を埋め込み、電気刺激で症状を改善する(心臓ペースメーカーのような仕組み)。

- 持続皮下注・経腸療法: ポンプを使って薬剤を持続的に投与し、血中濃度を一定に保つ新しい治療法も普及しています。

③ リハビリテーション

薬物療法と同等に重要です。

運動機能の維持だけでなく、脳の可塑性(神経回路の変化)を促す効果も期待されています。

- 理学療法: 歩行訓練、バランス訓練。

- 作業療法: 着替えや食事動作の工夫。

- 言語聴覚療法: 発声練習、嚥下(飲み込み)訓練。

4. 【最新研究】パーキンソン病は「完治」できるのか?

これまで「進行を遅らせる」ことしかできませんでしたが、現在は「病気の進行を止める」「失われた神経を再生する」根本治療(疾患修飾療法)の研究が加速しています。

① iPS細胞による神経再生(「脳を修理する」)

京都大学などを中心に、iPS細胞から作成した「ドーパミン神経前駆細胞」を患者の脳に移植する治験が進められています。

- 期待される効果: 失われた神経細胞そのものを補充し、薬に頼らず運動機能を回復させる。

- 現状: 実用化に向けた臨床試験の段階にあります。

② α-シヌクレイン標的薬(「原因物質を取り除く」)

パーキンソン病の原因とされる異常タンパク質「α-シヌクレイン(レビー小体の成分)」の凝集を防ぐ、または除去する抗体医薬の開発が進んでいます。

- 期待される効果: 病気の進行そのものをストップさせる。

③ 腸脳相関(「腸から治す」アプローチ)

「パーキンソン病は腸から始まる」という仮説が有力視されています。

- アプローチ: 腸内細菌叢(フローラ)の改善や、便秘解消によるα-シヌクレインの脳への伝播抑制など、食事や腸内環境からの予防・治療アプローチが注目されています。

④ ミトコンドリア機能の改善

細胞のエネルギー工場であるミトコンドリアの機能を活性化させ、神経細胞死を防ぐ研究です。

既存薬の転用(ドラッグリポジショニング)なども含め、研究が進んでいます。

パーキンソン病に関するよくある質問(Q&A)

Q1. パーキンソン病は遺伝しますか?

A. 大部分は遺伝しません(孤発性)。ただし、全体の約5〜10%は遺伝子の変異が関与する「家族性パーキンソン病」です。若年発症の場合、遺伝的要因が関わっている可能性がやや高くなります。

Q2. 寿命に影響はありますか?

A. 現在は治療法が進歩しており、適切な治療と管理を行えば、平均寿命とほとんど変わらない生活を送ることが可能です。ただし、転倒による骨折や、嚥下障害による誤嚥性肺炎には注意が必要です。

Q3. パーキンソン病と認知症は関係ありますか?

A. 長期経過で認知機能の低下が見られることがあります(パーキンソン病認知症)。また、症状が似ている「レビー小体型認知症」という病気もあります。幻覚などの症状が出る場合は、薬の調整が必要になるため医師への相談が不可欠です。

まとめ:希望を持って治療と向き合うために

現在のパーキンソン病治療のポイントは以下の通りです。

- 早期発見: 震えだけでなく「嗅覚低下」や「便秘」「寝相の悪さ」もサインの可能性。

- トータルケア: 薬物療法・デバイス療法・リハビリの3本柱でQOLを維持する。

- 未来への希望: iPS細胞や新薬など、**「治る病気」**にするための研究は着実に進んでいる。

ご自身やご家族に気になる症状がある場合は、早めに神経内科の専門医を受診してください。適切な治療とリハビリを継続することで、自分らしい生活を長く続けることができます。

※本記事は一般的な医療情報を提供するものであり、診断や治療を代替するものではありません。具体的な症状については必ず医師にご相談ください。

認知症介護にお悩みの方へ

公式LINEで 無料相談 を受け付けています。

LINE登録していただいた方に、自宅でできる認知症改善メソッドが書かれた 「認知症改善の教科書」 をプレゼントしています。

ご興味のある方は、下記のURLからLINE登録をお願いします。