はじめに

パーキンソン病とレビー小体型認知症。

この2つの病気は、手の震えや動作の緩慢さといった「パーキンソン症状(パーキンソニズム)」を共有しており、非常に混同されやすい疾患です。

実際、これらは医学的に「レビー小体病」という同じグループ(スペクトラム)に属しており、兄弟のような関係にあります。

しかし、「どちらの症状が先に現れるか」によって診断名が異なり、治療方針や予後、介護の注意点も大きく変わってきます。

この記事では、両者の決定的な違いである「1年ルール」や初期症状の見分け方、そして最新の治療研究の動向まで、患者さんとご家族が知っておくべき情報を分かりやすく解説します。

1. 根本原因は同じ「タンパク質のゴミ」

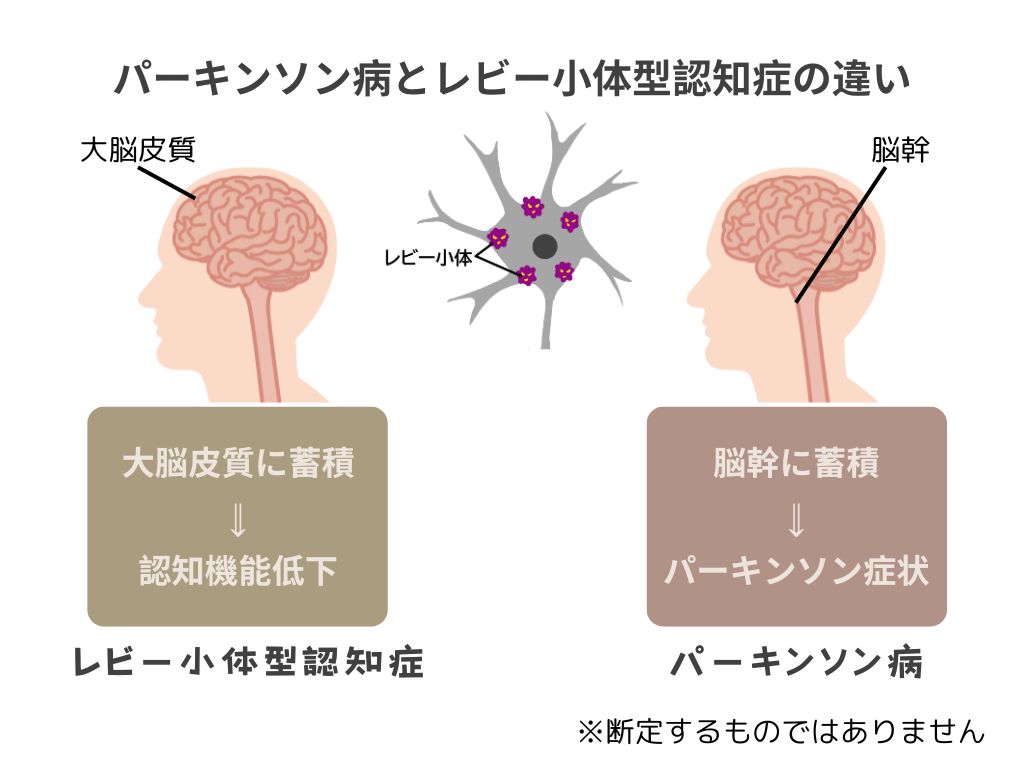

パーキンソン病とレビー小体型認知症は、どちらも脳内の神経細胞に「α-シヌクレイン」というタンパク質が異常に蓄積し、「レビー小体」というゴミのような塊ができることで発症します。

しかし、「ゴミが脳のどこに溜まり始めたか」によって、初期症状が異なります。

- 脳幹(脳の奥深く)に溜まる

- → パーキンソン病

- 運動機能を司るドーパミン神経が減少し、手足の震えなどが先に現れます。

- 大脳皮質(脳の表面)に溜まる

- → レビー小体型認知症

- 思考や視覚を司る部分がダメージを受け、認知機能の低下や幻視が先に現れます。

2. 診断の鍵となる「1年ルール」と初期症状

両者を見分けるための医学的な目安として「1年ルール」というものが存在します。

1年ルールとは

- レビー小体型認知症(DLB):認知症の症状が先行するか、または運動症状の発症から1年以内に認知症が現れる場合。

- 認知症を伴うパーキンソン病(PDD):運動症状の発症から1年以上経過した後に、認知症の症状が現れる場合。

症状比較表:ここが違う!

| 特徴 | パーキンソン病 (PD) | レビー小体型認知症 (DLB) |

| 最初の症状 | 運動症状(震え、動作緩慢、筋肉の固縮) | 認知症状(物忘れ、幻視)または精神症状 |

| 幻視(幻覚) | 治療薬の副作用で出ることが多い | 初期から「ありありとした」幻視が見える(知らない人が部屋にいる等) |

| 認知機能 | 基本的に保たれる(進行すると低下する場合あり) | 日内変動がある(良い時と悪い時の差が激しい) |

| 薬剤への反応 | ドーパミン製剤がよく効く | ドーパミン製剤の効果は限定的、薬剤過敏性が高い |

| 自律神経症状 | 便秘、頻尿、立ちくらみ(進行してから目立つ) | 初期から便秘、失神、起立性低血圧が強く出やすい |

見逃してはいけない「前駆症状」

運動障害や認知症が出る数年~数十年前から、以下のサインが現れることがあります。

- レム睡眠行動障害(RBD): 寝ている間に大声を出したり、暴れたりする。

- 嗅覚障害: においや味がわからなくなる。

- 重度の便秘: 長年、排便に苦労している。

3. 検査と診断:どうやって見分ける?

症状だけでは判別が難しい場合、専門の医療機関(神経内科など)で画像検査を行います。

- DaTスキャン(ダットスキャン):ドパミン神経の減り具合を見ます。両疾患とも低下が見られますが、アルツハイマー型認知症との鑑別に有効です。

- MIBG心筋シンチグラフィ:心臓の交感神経の働きを見ます。レビー小体病(PD/DLB)では、初期から心臓の神経機能が低下することが多く、非常に重要な鑑別ポイントになります。

- MRI / CT:脳の萎縮を見ます。アルツハイマー型に比べて、レビー小体型は海馬の萎縮が目立たない傾向があります。

4. 治療法:薬物療法とリハビリの最前線

薬物療法の違いと注意点

「似ている病気だから同じ薬で良い」わけではありません。特にレビー小体型認知症の場合、薬の使い方が非常に繊細です。

- パーキンソン病の治療:不足したドーパミンを補う「L-ドパ(レボドパ)」が中心です。近年では、皮膚に貼るパッチ剤や、持続的に薬を注入するポンプ療法なども普及しています。

- レビー小体型認知症の治療:アルツハイマー型認知症治療薬(アリセプト等)で認知機能や幻視の改善を図ります。

- 【重要】薬剤過敏性: レビー小体型の方は、抗精神病薬(幻覚や興奮を抑える薬)に対して過敏に反応し、逆に体が動かなくなったり、意識レベルが下がったりするリスクがあります。医師による慎重な調整が不可欠です。

リハビリテーションの重要性

薬だけでなく、リハビリがQOL(生活の質)維持の鍵を握ります。

- 運動療法: すくみ足防止のための歩行訓練、転倒予防のバランス訓練。

- 作業療法: 着替えや食事動作の維持。

- 言語聴覚療法: 飲み込み(嚥下)や発声の訓練。誤嚥性肺炎の予防に直結します。

5. 生活習慣と最新研究:希望はあるか?

腸脳連関:水分補給で便秘対策

近年、「α-シヌクレインの異常蓄積は腸から始まり、脳へ伝わる」という仮説が有力視されています。便秘は病気の結果ではなく、原因の一つかもしれないのです。

- 水分摂取: 体重(kg) × 30ml(例:50kgなら1.5L)を目安に水分を摂りましょう。便秘解消は、薬の吸収を良くし、せん妄のリスクも下げます。

最新治療の動向

現在、根本治療に向けた研究が急速に進んでいます。

- α-シヌクレイン標的薬:脳内のゴミ(α-シヌクレイン)を除去、あるいは蓄積を抑える薬の開発が進んでいます。

- アルツハイマー新薬(レカネマブ等)との関係:レカネマブ等は「アミロイドβ」を除去する薬です。レビー小体型認知症患者さんの多くはアミロイドβの蓄積も併発しているため、一部の効果が期待されていますが、純粋なレビー小体病に対する適応はまだ研究段階です。

- 再生医療・遺伝子治療:iPS細胞を用いたドーパミン神経の移植や、ウイルスベクターを用いた遺伝子治療の治験が国内外で行われています。

まとめ:早期発見が未来を変える

パーキンソン病とレビー小体型認知症は、進行性の病気ですが、早期に正しい診断を受け、適切な治療とリハビリ、生活習慣の改善を行うことで、長く自分らしい生活を維持することが可能です。

「最近、動作が鈍くなった」「いないはずの人や虫が見えると言っている」といった症状があれば、年齢のせいだと放置せず、早めに神経内科や物忘れ外来を受診してください。

よくある質問(FAQ)

Q1. パーキンソン病と診断されましたが、将来必ず認知症になりますか?

A. 必ずなるとは限りませんが、発症から長期間(10年以上など)経過すると、認知機能障害が現れるリスクは高まります(認知症を伴うパーキンソン病:PDD)。定期的なチェックで早期に対処することが大切です。

Q2. レビー小体型認知症の「幻視」に、家族はどう対応すべきですか?

A. 本人には本当に見えているので、「そんなものはいない」と強く否定すると混乱や不安を招きます。「私には見えないけれど、あなたには見えているのね」「虫がいて怖いね、追い払っておくね」と、本人の感情に寄り添い、共感する対応(受容的対応)が推奨されます。

Q3. 遺伝しますか?

A. 大部分(90%以上)は遺伝とは無関係に発症する孤発性です。ごく一部で遺伝性のケースもありますが、過度に心配する必要はありません。

Q4. 完治する薬はいつ頃できますか?

A. 現在、世界中で治験(臨床試験)が進んでいます。病気の進行を止める「疾患修飾薬」の実用化にはもう少し時間がかかりますが、数年〜10年以内の進展が強く期待されています。るため、診断が難しいことがあります。特に、どちらの病気も進行すると運動症状と認知症状の両方が見られるようになるため、専門医による慎重な診察と検査が必要です。早期に正しい診断を受けることが、適切な治療への第一歩となります。

認知症に関するお悩みはございませんか?

公式LINEでは、認知症に関する無料相談を受け付けています。 ご登録いただいた方には、自宅でできる認知症改善メソッドが書かれた「認知症改善の教科書」をプレゼントしています。

今すぐLINE登録して、認知症を改善する一歩を踏み出しましょう!

【公式LINE登録はこちら】