はじめに

「もしかして、認知症…?」

ご家族の突然の変化に、そんな不安を感じていらっしゃる方は少なくないでしょう。

年齢とともに物忘れが増えたり、以前と様子が変わったりすると、心配になるのは自然なことです。

認知症は、かつて「治らない病気」というイメージが強かったかもしれませんが、近年では自宅でできる様々なアプローチによって、症状の進行を穏やかにしたり、状態をより良く改善できる可能性があると考えられるようになってきました。

希望を持って前向きに取り組むことが大切なのです。

そうした中で、「認知症に良い」とされるサプリメントに関心を持つ方が増えています。

手軽に始められるサプリメントですが、「本当に効果があるの?」「どれを選べばいいの?」といった疑問も多いはずです。

この記事では、サプリメントに関する最新の科学的な情報(エビデンス)から、後悔しないための具体的な選び方、そして注意点まで、あなたの疑問や不安に寄り添いながら、自宅でできる認知症改善の一歩を踏み出すための知識を分かりやすく解説していきます。

希望ある選択をするための一助となれば幸いです。

認知症の現状と「改善可能性」への視点

日本における認知症の現状

まず、日本における認知症の現状を知っておきましょう。

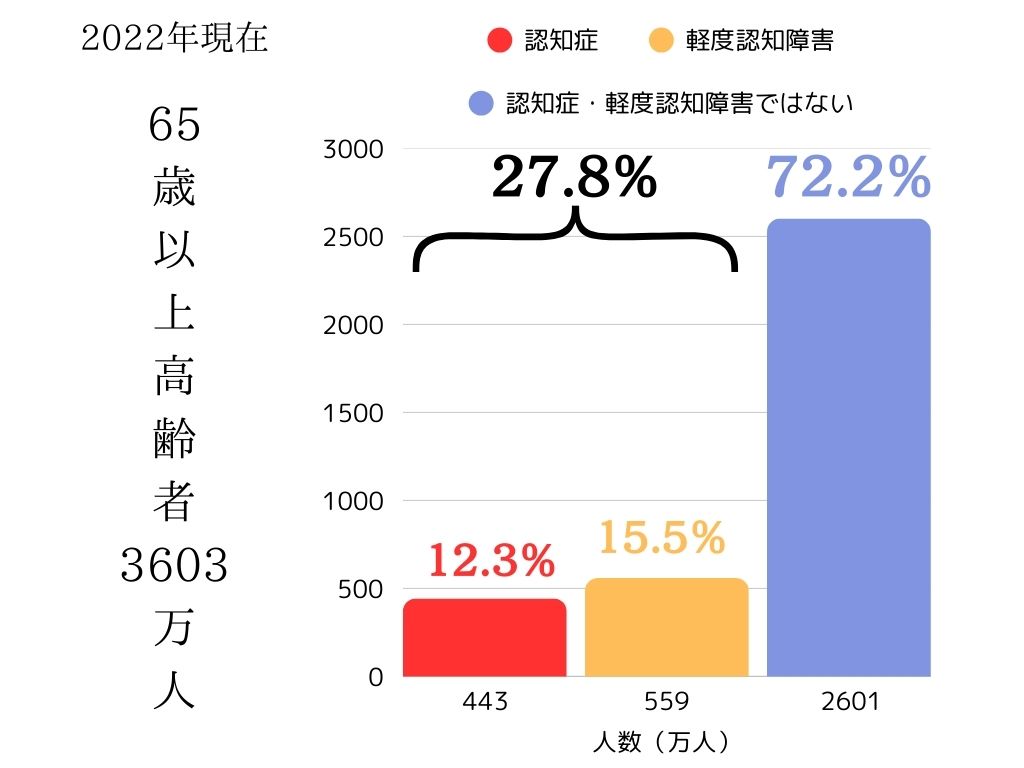

厚生労働省の発表によると、日本の高齢者人口の増加に伴い、認知症の方の数も増え続けています。

2022年現在、65歳以上の高齢者のうち、約443万人が認知症、約559万人が軽度認知障害との調査結果が出ており、およそ3人に1人が、何らかの認知機能低下を呈しています。

これは決して他人事ではない、私たち自身の問題と言えるでしょう。

しかし、この数字は、私たちが認知症について正しく理解し、早期から備えることの重要性を示しているとも言えます。

認知症は誰にでも起こりうる身近な課題だからこそ、前向きな対策を考えていくことが大切なのです。

【参考】厚生労働省:認知症施策の概要

認知症は「不治の病」ではない?改善・進行抑制の可能性

認知症と聞くと、「もう良くならない」と悲観的に考えてしまうかもしれません。

しかし、諦めるのはまだ早いです。

特に、認知症の症状は、その方の状態や周囲の環境、そしてご本人やご家族が自宅でできる工夫や取り組みによって、変化する可能性があるのです。

適切な治療やケア、生活習慣の見直しなどを早期に始めることで、症状の進行を緩やかにしたり、場合によっては一部の機能が改善することも報告されています。

大切なのは、「治らない」と決めつけずに、「より良くしていくために何ができるか」という視点を持つことです。

生活習慣の見直しが鍵

認知症の予防や改善を考える上で、最も重要と言えるのが「生活習慣の見直し」です。

バランスの取れた食事、適度な運動、質の高い睡眠、人との交流、趣味を楽しむことなどは、脳の健康を保つために不可欠な要素と考えられています。

これらは特別なことではなく、多くが自宅での心がけや少しの工夫で実践できることです。

では、サプリメントはどのような位置づけなのでしょうか?

サプリメントは、あくまでこれらの生活習慣の改善を「サポート」するものと考えるのが適切です。

食事だけでは不足しがちな栄養素を補ったり、特定の機能への良い影響が期待される成分を手軽に摂取したりする手段の一つとなり得ます。

しかし、サプリメントだけに頼るのではなく、まずは日々の生活を見直し、その上で補助的に活用することを検討しましょう。

認知症へのサプリメントの効果:科学的根拠(エビデンス)は?

サプリメントに期待される役割とは?

多くの人がサプリメントに期待するのは、

「認知症の予防」

「症状の進行を遅らせる」

「記憶力や集中力を改善する」

といったことでしょう。

理論的には、脳の神経細胞を守る成分、血流を良くする成分、脳のエネルギー代謝を助ける成分などが、これらの役割を果たす可能性が考えられています。

しかし、サプリメントは医薬品とは異なり、病気の治療を目的としたものではありません。

あくまで「食品」の扱いであり、期待されるのは健康維持や栄養補給のサポートが中心です。

この点を理解しておくことが、サプリメントと上手に付き合うための第一歩となります。

「効く」と言われる主な成分と研究状況

サプリメントとして、様々な成分が注目され、研究が進められています。

代表的なものとその研究状況(2025年4月時点の一般的な認識)をいくつかご紹介します。

- DHA・EPA(オメガ3脂肪酸):

青魚に多く含まれる油の成分です。

脳細胞の膜を作る材料となり、神経の働きに関わるとされています。

認知機能維持に関する研究が多く行われていますが、効果についてはまだ結論が出ていない部分もあります。 - イチョウ葉エキス:

記憶力や集中力の維持をサポートすると言われ、古くから利用されてきました。

脳の血流を改善する働きが期待されていますが、効果の程度や安全性については、さらなる研究が必要です。 - フェルラ酸:

米ぬかなどに含まれるポリフェノールの一種で、強い抗酸化作用(体のサビつきを防ぐ力)を持つとされます。

アルツハイマー型認知症の原因物質とされるアミロイドβの蓄積を抑える可能性などが研究されていますが、人での有効性はまだ確立されていません。 - ビタミンB群(B6, B12, 葉酸):

脳の神経伝達物質の合成や、動脈硬化のリスク因子とされる「ホモシステイン」という物質の血中濃度を下げる働きに関わっています。

不足すると認知機能低下のリスクが高まる可能性が指摘されており、食事からの摂取が基本ですが、サプリメントでの補充が検討されることもあります。 - その他:

ビタミンD、ビタミンE(抗酸化作用)、MCTオイル(中鎖脂肪酸、脳のエネルギー源)、プラズマローゲン(リン脂質の一種)なども研究対象となっています。

これらの成分に関する研究は日々進んでいますが、「この成分を摂れば認知症が確実に予防・改善できる」と断言できるものは、現在のところは「ない」とされています。

科学的根拠(エビデンス)のレベル

「科学的根拠(エビデンス)」という言葉をよく耳にしますが、これは「ある事柄が科学的にどれだけ確からしいかを示す証拠」のことです。

サプリメントに関する情報を見るとき、このエビデンスの「質」や「レベル」に注意する必要があります。

例えば、試験管の中での実験(細胞実験)や動物実験で良い結果が出ても、それがそのまま人に当てはまるとは限りません。

また、少人数の人を対象とした研究で効果が見られても、より多くの人を対象とした信頼性の高い研究(ランダム化比較試験など)では、効果が確認されないこともあります。

サプリメントの多くは、まだ「効果が期待されている段階」であり、「効果が確実に証明された」と言えるものは少ないのが現状です。

情報を鵜呑みにせず、どのような研究に基づいているのか、冷静に見極める視点が大切です。

なぜ「効く」「効かない」両方の声があるのか?

サプリメントについて、「試したら認知症が良くなった」という声がある一方で、「全く効果を感じなかった」という声も聞かれます。

なぜ、このように評価が分かれるのでしょうか?

主な理由として、以下の点が考えられます。

- 個人差が大きい:

人の体質や健康状態、認知症のタイプや進行度、生活習慣は様々です。

そのため、同じサプリメントを摂っても、効果の現れ方には個人差が出やすいのです。 - サプリメントの品質:

表示されている成分が十分な量含まれていなかったり、品質に問題があったりする可能性もゼロではありません。

特に、安価な市販のサプリメントは、形成のために石油成分を使用している場合がありますが、それが体に負担をかけ、かえって認知症の症状を悪化させる場合があります。 - 他の要因の影響:

サプリメントを始めたタイミングで、生活習慣の改善や他の治療法を併用し、その影響で状態が良くなった可能性もあります。

このように、効果の有無には様々な要因が絡み合っているため、「効く」「効かない」という単純な二元論では語れないのが実情です。

後悔しない!サプリメントの選び方 5つの実践ステップ

「試してみたいけれど、どれを選べば…」そんな方のために、認知症サプリメントを選ぶ際に後悔しないための具体的なステップを5つご紹介します。

ぜひ、自宅でできる情報収集の一環として参考にしてください。

【ステップ1】目的を明確にする:「予防」か「症状サポート」か?

まず、「何のためにサプリメントを利用したいのか」をはっきりさせましょう。

将来の認知症を「予防」したいのか、それとも現在気になっている「症状(物忘れなど)を少しでも和らげたい」のか。

目的によって、注目すべき成分や期待できる役割が異なります。

例えば、予防目的なら脳の健康維持に役立つとされる基本的な栄養素(DHA/EPAやビタミン類など)の補充、症状サポートなら特定の機能への働きかけが研究されている成分(フェルラ酸やイチョウ葉など)が候補になるかもしれません。

目的を定めることで、製品選びの軸ができます。

【ステップ2】成分と含有量をチェック:エビデンスに基づいた量か?

気になる製品が見つかったら、パッケージやウェブサイトで「成分」と「含有量」をしっかり確認しましょう。

どのような成分が、どれくらいの量含まれているでしょうか?

特に、期待する効果に関連する研究で、どの程度の量が使われているかを調べて比較してみるのも一つの方法です。

(ただし、研究と同じ量を摂れば同じ効果が出るとは限りません。)

また、主成分だけでなく、添加物についても確認しておくと、より安心です。

情報が不明瞭な製品は避けた方が無難かもしれません。

【ステップ3】品質と安全性を確認する:信頼できる製品か?

サプリメントは口にするものですから、「品質」と「安全性」は非常に重要です。

信頼できる製品を選ぶためのチェックポイントをいくつか挙げます。

- GMP認定工場での製造:

GMPとは、製品が「安全」に作られ、「一定の品質」が保たれるようにするための製造工程管理基準のことです。

この認定を受けた工場で作られているかは、一つの目安になります。 - 第三者機関の認証:

公的な機関や信頼できる第三者機関が品質や安全性をチェックしている認証マークがあれば、参考になります。 - 製造・販売元の信頼性:

会社の情報(所在地、連絡先など)が明確か、問い合わせにきちんと対応してくれるかなども確認しましょう。

長年の実績があるかどうかも判断材料の一つです。

これらの情報をインターネットなどを活用して調べたり、医師に相談してみましょう。

【ステップ4】価格と継続可能性を考慮する:無理なく続けられるか?

サプリメントは、薬のようにすぐに劇的な効果が現れるものではなく、ある程度の期間、継続して利用することが前提となる場合が多いです。

そのため、「価格」も重要な選択基準となります。

どんなに良い成分が含まれていても、経済的に負担が大きく、続けるのが難しいようでは意味がありません。

1日あたり、1ヶ月あたりのコストを計算し、自宅の家計状況に合わせて、無理なく続けられる価格帯の製品を選びましょう。

また、定期購入を利用する場合は、割引率だけでなく、解約条件なども事前にしっかり確認しておくことが大切です。

【ステップ5】必ず医師や薬剤師に相談する:自己判断は禁物!

これが最も重要なステップかもしれません。

サプリメントを始めようと考える際には、必ずかかりつけの医師や薬剤師に相談してください。

特に、すでに何らかの病気で治療を受けている方や、他の薬を服用している方は必須です。

理由は主に2つあります。

- 現在の健康状態や病状に適しているか:

医師や薬剤師は、あなたの体の状態を考慮し、そのサプリメントが本当に必要か、使っても問題ないかを判断してくれます。 - 薬との飲み合わせ(相互作用):

服用中の薬とサプリメントの成分が相互に影響しあい、薬の効果が弱まったり、逆に強まりすぎて副作用が出たりする可能性があります。

自己判断で始めてしまうと思わぬリスクにつながることもあります。

医師など専門家への相談は、安全でより良い選択をするための大切なプロセスなのです。

サプリメント利用上の注意点とリスク管理

サプリメントは手軽に利用できる反面、いくつかの注意点やリスクも存在します。

安全に活用するために、以下の点を理解しておきましょう。

副作用はゼロではない

サプリメントは「食品」ですが、体質によっては合わなかったり、まれに副作用が出たりする可能性はゼロではありません。

例えば、胃の不快感、下痢、便秘、発疹やかゆみなどのアレルギー症状などが報告されることがあります。

また、先ほどお話しした通り、安価なサプリメントには石油成分が使われている可能性があり、それが原因で逆効果につながるかもしれません。

もし、サプリメントを始めてから体に何らかの異変を感じた場合は、すぐに利用を中止し、医師や薬剤師に相談するようにしてください。

「食品だから大丈夫」と思い込まず、ご自身の体調変化には常に注意を払うことが大切です。

薬との相互作用

前項でも触れましたが、薬との飲み合わせ(相互作用)には特に注意が必要です。

例えば、血液をサラサラにする薬(抗凝固薬ワルファリンなど)を服用している方が、同じく血液をサラサラにする効果を持つとされるイチョウ葉エキスやDHA/EPAなどを併用すると、出血のリスクが高まる可能性があります。

また、特定のサプリメントが薬の吸収や代謝に影響を与え、効果を不安定にすることもあります。

現在服用中の薬がある方は、サプリメントを検討する段階で、必ず医師・薬剤師に「お薬手帳」などを見せて相談し、併用しても問題ないか確認しましょう。

「治る」「特効薬」といった誇大広告に注意

残念ながら、サプリメントの中には、

「飲むだけで認知症が治る」

「奇跡の回復!」

といった、効果を過剰にうたう製品や広告も存在します。

しかし、現時点で認知症を根本的に「治す」サプリメントは存在しません。

これらは科学的根拠に乏しい誇大広告である可能性が高いです。

特に、「個人の体験談」だけを強調したり、「返金保証」を過度にアピールしたりする製品には注意が必要です。

消費者庁などからも、健康食品の虚偽・誇大広告に関する注意喚起が出されています。

甘い言葉に惑わされず、客観的な情報に基づいて冷静に判断しましょう。

【公的機関情報】消費者庁:食品に関する注意喚起情報

情報源の信頼性を見極める:誰が発信している情報か?

インターネット上には、サプリメントに関する情報が溢れていますが、そのすべてが信頼できるとは限りません。

情報を参考にする際は、「誰が発信している情報なのか」を確認することが重要です。

特定の製品の販売を目的とした偏った情報ではないか、医学的な知識に基づいた客観的な情報か、などを見極める必要があります。

公的機関(厚生労働省、消費者庁など)、医療機関、大学などの研究機関、信頼できる医療専門家(医師、薬剤師、管理栄養士など)が発信する情報を参考にすることをおすすめします。

サプリメントだけに頼らない!認知症改善・予防のために

サプリメントはあくまで選択肢の一つであり、それだけに頼るのは賢明ではありません。

認知症の予防や改善のためには、多角的なアプローチ、特に自宅で実践できる生活習慣の見直しが非常に重要です。

希望を持って取り組めることをいくつかご紹介します。

食事:脳の健康を支える栄養バランス

脳の健康を保つためには、バランスの取れた食事が基本です。

特に、魚(DHA・EPA)、野菜、果物(ビタミン、ミネラル、抗酸化物質)、全粒穀物、良質な植物油(オリーブオイルなど)を積極的に摂る「地中海食」や、伝統的な「和食」は、認知機能に良い影響を与える可能性が指摘されています。

加工食品や糖分の多い食品、悪い油(トランス脂肪酸など)は控えめに。

毎日の食事を少し見直すことから、自宅でできる認知症対策を始めてみましょう。

運動:脳の血流を促し、神経を活性化

適度な運動は、全身の血行を良くするだけでなく、脳の血流も改善し、神経細胞の働きを活性化させることが分かっています。

特に、ウォーキングや軽いジョギング、水泳などの有酸素運動は、認知機能の維持・向上に効果的とされています。

また、簡単な筋力トレーニングも組み合わせると、さらに良いでしょう。

大切なのは、無理なく楽しく続けられること。「きつい運動は苦手…」という方も、自宅でできる簡単なストレッチや、少し長めに歩くだけでも構いません。

まずは体を動かす習慣をつけることから始めましょう。

知的活動・社会参加

脳は使わないと衰えていきます。新聞を読んだり、本を読んだり、パズルや計算、楽器演奏、新しいことを学んだりするなど、自宅でできる知的活動で脳に適度な刺激を与え続けましょう。

また、家族や友人との会話、趣味のサークルへの参加、ボランティア活動など、人との交流を持つことも非常に重要です。

社会的なつながりは、脳を活性化させるだけでなく、気分の落ち込みを防ぎ、心の健康を保つ上でも大きな役割を果たします。

楽しみながら続けられることを見つけるのがポイントです。

質の高い睡眠:脳の休息と老廃物の除去

睡眠は、単に体を休ませるだけでなく、脳にとっても非常に重要な時間です。

睡眠中には、日中の活動で脳に溜まった老廃物(アミロイドβなど、アルツハイマー型認知症の原因とされる物質も含む)が洗い流されると考えられています。

質の高い睡眠を十分にとることで、脳の機能が整理され、記憶の定着も促されます。

寝る前のカフェインやアルコールを控える、寝室の環境を整える、毎日同じ時間に寝起きするなど、自宅でできる工夫で睡眠の質を高めることを意識しましょう。

中には、「毎日起き出さずに寝れているよ」という方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、一見ちゃんと眠れているようでも、睡眠の質が低下している場合はあります。

その原因の一つが、睡眠時無呼吸症候群です。

睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に呼吸が止まる病気です。

睡眠中に10秒以上呼吸が止まる状態が、1時間あたり5回以上ある場合に診断されます。

寝ているはずなのに日中の眠気が強かったり、いびきがある方などは、医師に相談してみることをおすすめします。

ポジティブな心持ちとストレス管理

意外に思われるかもしれませんが、「気持ちの持ちよう」も認知機能に影響を与えることがあります。

常に前向きで、好奇心を持って生活することは、脳を活性化させると言われています。

逆に、過度なストレスは、脳にダメージを与え、認知機能低下のリスクを高める可能性があります。

ストレスを完全になくすことは難しいですが、自分なりのリラックス法を見つけたり、悩み事を一人で抱え込まずに誰かに相談したりするなど、上手にストレスと付き合っていく工夫を見つけることも大切です。

ストレス管理に特におすすめしたいのは、運動です。

定期的な運動は、ストレスを発散するだけでなく、耐性を高めてくれる効果があります。

1日30分程度、ウォーキングなどの有酸素運動がおすすめです。

まとめ

認知症へのサプリメントについて、その効果の科学的根拠(エビデンス)から選び方、注意点、そしてサプリメント以外の多角的なアプローチまで解説してきました。

結論として、サプリメントは、現時点では認知症を「治す」特効薬ではありません。

しかし、「認知症は自宅での取り組みで改善できる可能性がある」という希望ある視点に立てば、サプリメントは、あくまで「選択肢の一つ」として、生活習慣全体の改善と組み合わせることで、脳の健康維持や認知機能のサポート役となり得る可能性を秘めています。

- サプリは「主役」ではない: 認知症対策の基本は、バランスの取れた食事、適度な運動、質の高い睡眠、人との交流といった「生活習慣の改善」です。サプリメントは、あくまでこれらを補助する「サポート役」と位置づけましょう。

- 「確実に効く」ものはないと心得る: DHA・EPAやイチョウ葉エキスなど、様々な成分が研究されていますが、現時点で「認知症を確実に予防・改善する」と科学的に証明されたサプリメントはありません。

- 品質と安全性を見極める: GMP認定工場で製造されているかなど、第三者の基準で品質・安全性が確保されている製品を選びましょう。安価すぎる製品には注意が必要です。

- 最も重要なのは専門家への相談: サプリメントを始める前には、必ずかかりつけの医師や薬剤師に相談してください。持病や服用中の薬との飲み合わせによっては、深刻な健康被害につながるリスクがあります。自己判断は絶対に避けましょう。

- 総合的な対策が改善への一番の近道: サプリメントだけに頼るのではなく、脳の健康を支える食事や運動、知的活動など、自宅でできる多角的なアプローチを続けることが、認知機能の維持・改善への最も確実な一歩です。

この記事が、あなたが認知症への不安と向き合い、認知症の改善・予防への希望ある一歩を踏み出すための助けとなれば、これほど嬉しいことはありません。

【Q&A】認知症サプリに関するよくあるご質問

記事を読んでいただいた上で、特に多くの方が抱く疑問についてQ&A形式で解説します。

Q1. 結局のところ、認知症に本当に効くサプリはあるのですか?

A1. 残念ながら、2025年現在、「これを飲めば認知症が治る・確実に予防できる」と断言できるサプリメントは存在しません。

DHA・EPAやフェルラ酸、イチョウ葉エキスなど、一部の成分で認知機能への良い影響を示唆する研究はありますが、その効果は限定的であったり、まだ科学的根拠が不十分であったりするのが実情です。サプリメントは医薬品ではなく、あくまで「食品」として、健康維持をサポートする目的で考えましょう。

Q2. 認知症サプリを選びたいのですが、一番大切なことは何ですか?

A2. 最も大切なことは、購入前に必ずかかりつけの医師や薬剤師に相談することです。

特に、ご高齢の方は何らかの薬を服用していることが多く、サプリメントとの飲み合わせ(相互作用)によって薬の効果が弱まったり、予期せぬ副作用が出たりする危険性があります。安全性を確保し、ご自身の健康状態に本当に合っているかを確認するためにも、専門家への相談は不可欠です。

Q3. サプリを飲むだけで、物忘れなどの症状は良くなりますか?

A3. サプリメントだけで症状が劇的に改善する可能性は極めて低いと言えます。

認知機能の低下は、食事、運動、睡眠、ストレスなど、様々な生活習慣が複雑に関係しています。もしサプリメントを試す場合でも、それだけに頼るのではなく、まずは日々の生活習慣を見直すことが大前提です。サプリは、その上でのプラスアルファの選択肢と考えましょう。

Q4. サプリに副作用や危険性はありますか?

A4. はい、あります。

サプリメントは「食品」ですが、体質に合わなければ胃の不快感やアレルギー症状が出ることがあります。また、過剰に摂取したり、服用中の薬(特に血液をサラサラにする薬など)と一緒に摂ることで、健康に害を及ぼす「相互作用」のリスクもあります。だからこそ、医師や薬剤師への事前相談が非常に重要になるのです。

Q5. 結局、認知症の予防や改善のために、今日から自宅でできることは何ですか?

A5. まずは、以下の4つの生活習慣を一つでも意識することから始めてみてください。

- 食事: 魚、野菜、果物を中心としたバランスの良い食事を心がける。(例:週に2〜3回、青魚を食卓に)

- 運動: 無理のない範囲で体を動かす習慣をつける。(例:1日15分の散歩から始める)

- 知的活動・交流: 新聞を読む、パズルを解く、家族や友人と会話するなど、脳と心を活性化させる。

- 睡眠: 質の高い睡眠を十分にとることを意識する。(例:寝る前のスマホを控える)

これらの地道な取り組みの積み重ねが、認知症と向き合う上で最も力強い土台となります。

【無料相談受付中】認知症に関するお悩み、専門家に相談しませんか?

「この記事を読んだけど、うちの場合はどうなんだろう?」

「家族の認知症について、もっと具体的なアドバイスが欲しい」

「自宅でできる改善方法を、さらに詳しく知りたい」

そんなあなたのために、無料相談を受け付けています。

認知症に関する様々なお悩みに、専門的な知識を持ったスタッフが丁寧にお答えします。

さらに!今なら、LINE公式アカウントにご登録いただいた方限定で、

『自宅でできる認知症改善メソッド 完全ガイドブック』

を無料でプレゼント!

このガイドブックには、食事、運動、脳トレなど、今日から自宅で実践できる具体的な認知症改善のノウハウが満載です。

ご本人だけでなく、ご家族のサポートにも役立つ情報が詰まっています。

▼今すぐ下のボタンをクリックして、無料プレゼントを受け取る!▼

一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。