はじめに

近年、高齢ドライバーによる交通事故が社会問題となっています。

ニュースで痛ましい事故の報道に触れ、「もしかしたら、うちの親も…」と不安を感じているご家族もいらっしゃるかもしれません。

高齢ドライバーの中には、加齢に伴う認知機能の低下が見られる方もいます。

道路交通法の改正により、認知機能の低下が見られる場合、運転免許の停止または取り消しとなる場合があります。

しかし、長年運転してきた方にとって、運転をやめることは心理的な抵抗が大きいものです。

お住まいの地域によっては、自家用車でないと生活に支障をきたす方も少なくありません。

この記事では、高齢者の運転について、ご家族が知っておくべきリスクや対策、免許返納を拒否された場合の対応などを解説します。

加齢に伴う認知機能の低下と運転:知っておくべきリスク

加齢に伴い、認知機能は徐々に低下していきます。

ここでは、加齢に伴う認知機能の低下が運転に与える影響と、そのリスクを具体的に見ていきましょう。

高齢ドライバーによる交通事故

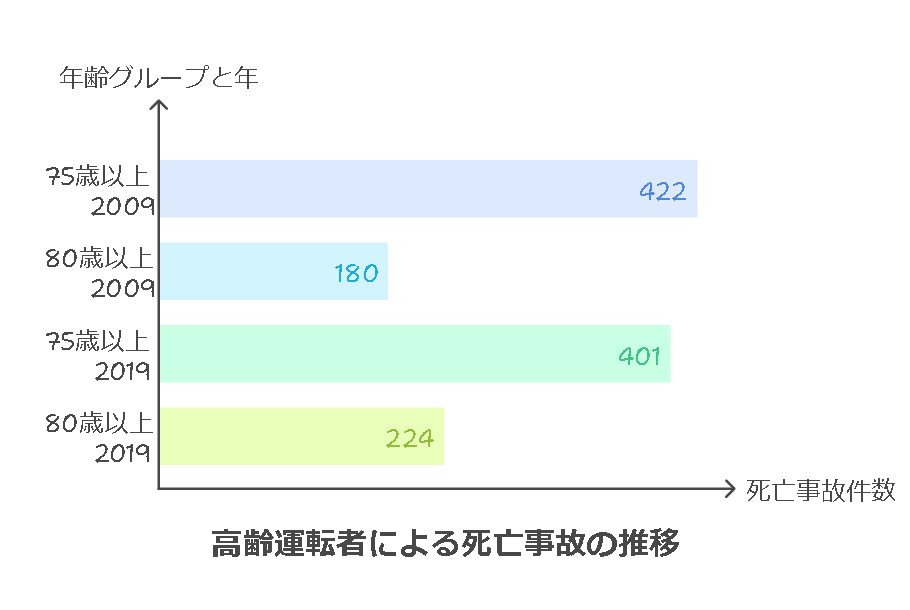

75歳以上のドライバーによる交通死亡事故は、全体としては減少傾向にありますが、85歳以上の運転者においては減少率が低いと言われています。

過去との比較では、高齢運転者の事故件数自体は減少しているものの、高齢化に伴い運転者数が増加しているため、相対的に事故割合が高まっていると考えられます。

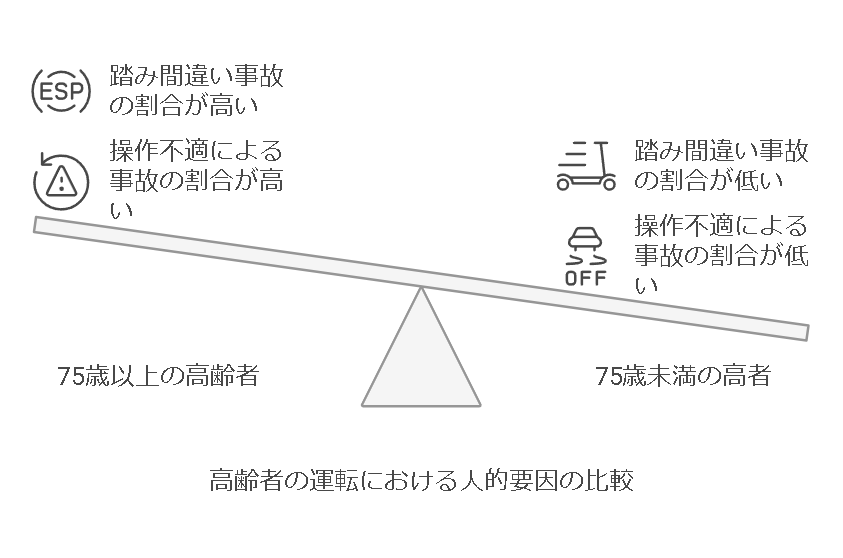

交通死亡事故の人的要因を見ると、高齢になるほど操作不適による事故の割合が高まり、特に75歳以上では最も多い要因となっています。

操作不適の内訳を見ると、ハンドル操作ミスやブレーキとアクセルの踏み間違いが多く、特に踏み間違い事故は80歳以上で顕著です。

これらの背景には、加齢に伴う認知機能の低下が影響していると考えられます。判断力や反応速度の低下が、操作ミスに繋がりやすくなっている可能性があります。

認知機能低下による運転への影響

加齢に伴い、認知機能の低下は、運転に必要な判断力、注意力、記憶力、空間認識能力などに影響を与えます。

具体的にどんな影響があるのか、見てみましょう。

1. 判断力の低下

- 影響:

- 状況の変化に対する判断が遅れる

- 「子供が飛び出しくくるかもしれない」などの危険予測が困難になる

- 複雑な状況下での意思決定が難しくなる

- 事例:

- 交差点での右折時、対向車の速度を見誤り衝突

- 高速道路での車線変更時、後続車の接近に気づかず接触

2. 注意力の低下

- 影響:

- 注意の範囲が狭くなり、周囲の状況把握が困難になる

- 複数の情報処理が難しくなる

- 運転中、他の事に気を取られやすくなる

- 事例:

- 歩行者や自転車の見落としによる事故

- 高速道路の逆走など、標識や信号の見落としによる違反

3. 記憶力の低下

- 影響:

- 道路標識や交通ルールの記憶が曖昧になる

- 目的地までの経路を忘れる

- 運転している目的も忘れる

- 事例:

- 道に迷い、逆走や進入禁止道路への進入

- 駐車場所を忘れてしまう

4. 視空間認知機能の低下

- 影響:

- 車間距離や速度感の把握が困難になる

- 駐車や車線変更が難しくなる

- 事例:

- 車庫入れや縦列駐車時の接触事故

- 車線からはみ出しての走行

5. 運動機能の低下

- 影響:

- ハンドル、ブレーキ、アクセルなどの操作が遅れる

- とっさの操作が困難になる

- 事例:

- アクセルとブレーキの踏み間違い

- ハンドル操作の遅れによる衝突事故

これらの認知機能の低下は、単独で起こるだけでなく、複合的に影響し合うことで、運転へのリスクを高めます。

人によっては、周りも気付かない程度の認知症を発症している場合もあり、事故をきっかけに認知症診断を受ける方もいます。

高齢ドライバーによる事故と認知症の関係

高齢ドライバーが事故を起こしたと聞くと、何となく認知症との関連を想像する方もいるかもしれません。

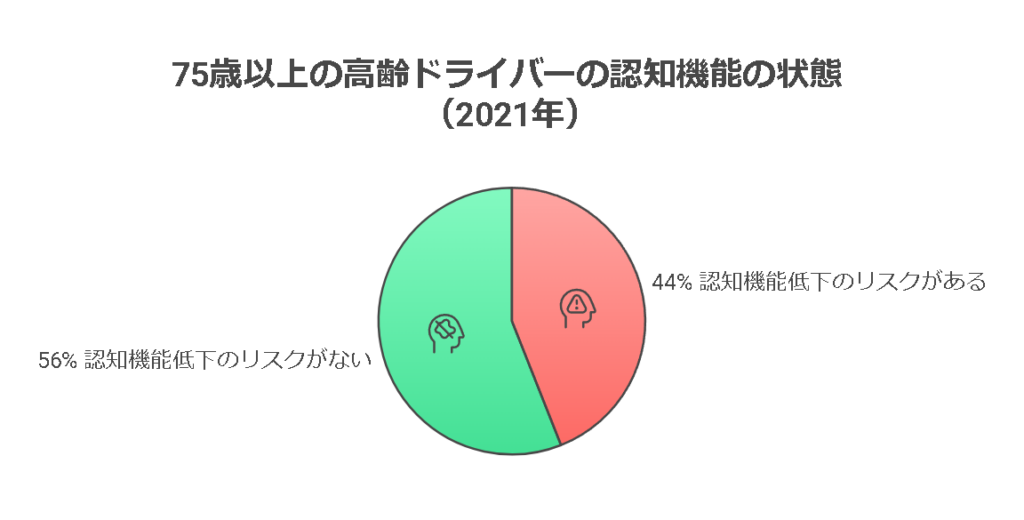

ですが、2021年の警察庁のまとめによると、自動車などで死亡事故を起こした75歳以上の高齢ドライバーのうち、認知機能検査で「認知機能低下のおそれあり」と判定されていた人は44%でした。

決して少なくない数字ではあるものの、「認知機能低下のおそれなし」のドライバーの方がわずかに上回っているのは、年齢相応の認知機能低下や、認知症としては引っかからない程度の認知機能低下(例えばMCI:軽度認知障害など)が原因となっている可能性もあると考えられます。

かつ、そういった方々が後に認知症を発症する可能性も十分にあるのです。

高齢ドライバーが免許を返納したがらない理由

高齢ドライバーのいるご家族にとって、免許返納問題は、時に深刻と言えます。

単独事故はもちろんのこと、人身事故を起こしてしまった場合を考えると、少しでも早く運転をやめてほしいと考えてしまいます。

しかし、家族の心配をよそに、免許返納を拒否してしまう方も少なくありません。

高齢ドライバーが運転免許を返納しない主な理由は、「まだ普通に運転できる」という自信です。

2005年の調査では約73%、2019年の調査でも約76%が高齢ドライバーが、自身の運転能力に自信を持っていることが示されました。

この2つの調査結果は、年月を経ても高齢ドライバーの意識に大きな変化がないことを示唆しています。

彼らは、加齢による認知機能や身体能力の低下を自覚しにくく、実際の運転能力との間にギャップが生じている可能性があります。

このギャップを埋めるためには、高齢ドライバー自身が客観的に運転能力を評価する機会を設けるとともに、周囲の家族や専門家が積極的に情報提供や助言を行うことが重要です。

免許返納を拒否された場合の対策

免許返納を拒否された場合、頭ごなしに運転をやめさせるのではなく、本人の気持ちに寄り添いながら対策を講じることが大切です。

本人の気持ちに寄り添う

高齢の親に、「もう年だから」「危ないからやめて」などのような切り口で免許返納を促すことは、あまりおすすめできません。

長年運転してきた方にとって、運転をやめることはアイデンティティの喪失につながり、プライドが傷つくこともあります。

免許返納を拒む理由の多くは、「自分は大丈夫」という思いや、(住む地域にもよりますが)「車がないと生活がままならない」といった不安です。

まずは、運転に対するこだわりや、運転をやめることへの不安な気持ちに耳を傾けましょう。

運転免許の自主返納制度とサポート体制

運転免許の自主返納制度を利用すると、様々な特典を受けることができます。

地域にもよりますが、例えば、バスやタクシーの割引、商業施設の優待などがあります。

自主返納後の生活をサポートする体制も整っているので、そうした車を手放すメリットを知れば、「免許を返してもいいかも…」と思い直してくれるかもしれません。

適正チェックを受ける

高齢になると、運転に不安を感じても「まだ大丈夫」と思いがちです。

しかし、客観的なチェックを受けることで、自分の運転能力を正しく把握し、免許返納につながることがあります。

調査によると、多くの高齢者は「身体能力の低下を感じた時」に初めて免許返納を考え始めます。

もし、ご家族の運転に不安を感じたり、ご本人が運転に自信をなくしている様子が見られたら、運転適性チェックを受ける良い機会です。

適性チェックの結果、医師から免許返納を勧められたり、検査内容が難しいと感じたことをきっかけに、返納を決める人もいます。

適性チェックは、警察の安全運転相談窓口やNPO法人のチェックリストを利用できます。

ご家族と一緒にチェックしてみるのもおすすめです。

周囲の協力を得る

同年代の友人・知人などで、すでに免許を返納した方から話を聞いて、納得してくれる方も多いです。

かかりつけ医や地域包括支援センターなど、周囲の協力を得ることも有効です。

専門家の意見を聞くことで、本人が納得しやすくなることがあります。

以下の相談窓口に相談してみましょう。

地域包括支援センター:介護全般の相談

地域包括支援センターは、高齢者の総合相談窓口です。

介護全般の相談はもちろん、認知症の方の運転についても相談できます。

センターがどこにあるかわからない場合は、「(お住いの)市区町村名×地域包括支援センター」でインターネット検索してみたり、市役所などに問い合わせてみるといいでしょう。

運転免許センター・警察署

運転免許センターや警察署では、運転免許に関する相談や自主返納の手続きができます。

自主返納を検討している場合は、事前に相談しておきましょう。

また、免許の更新時期であれば、75歳以上の方には認知機能検査が行われます。

その検査の結果、「認知症のおそれがある方」と「認知症のおそれがない方」に分けられます。

詳しくは以下を参考にしてください。

「認知症のおそれあり」と判定された場合:

- 警察から連絡があり、医師の診断を受ける必要があります。

- 医師から認知症の診断を受けると、免許取り消しや停止になることがあります。

特定の交通違反をした場合:

- 臨時の認知機能検査を受けます。

- 検査の流れや、結果の対応は通常の認知機能検査と同じです。

以前の検査では「認知症のおそれなし」だった場合:

- 今回の検査で「認知症のおそれあり」と判定された場合などは、高齢者講習を受ける必要があります。

認知症疾患医療センター

認知症、ないし認知機能の低下がある方の場合、運転をやめることへの理解が一層得られにくい場合があります。

認知症疾患医療センターでは、専門医による診断や相談を受けることができます。

運転に関する不安や疑問も相談してみましょう。

参考資料:厚生労働省「認知症疾患医療センター」

認知症の人と家族の会:家族の悩み相談、情報交換

認知症の人と家族の会は、認知症の方やその家族が相談したり、情報交換したりできる場所です。

同じ悩みを抱える家族と話したり、経験談を聞いたりすることで、解決策が見つかるかもしれません。

参考資料:認知症の人と家族の会「相談窓口」

どうしても免許返納してもらえない場合は?

免許返納がどうしても難しい場合でも、引き下がらずに「運転をやめて」と言い続けたり、車の鍵を隠すなどの強行策に出ることはおすすめしません。

こうしたことはかえって反発心を生み、車への執着を強めてしまったり、関係不和など別の問題が起こる可能性もあります。

もちろん限度はありますが、ここは発想を転換し、安全運転をサポートするための対策を講じましょう。

運転能力の定期チェック

運転能力は定期的にチェックし、変化を把握することが大切です。

高齢ドライバードットコム 運転能力診断のように、インターネット上でできる検査もあれば、一般社団法人 安全運転推進協会認定の安全運転能力検定など、資格試験のように受けられるものもありますが、高齢者には、これでどんな結果が出ても「インターネットは信用できない」などの理由で受け入れられない可能性もあります。

一番確実なのは、免許の更新時、75歳以上の方に行われる認知機能検査や運転技能検査の結果を見ることかもしれません。

5年ごとという長いスパンにはなってしまいますが、免許が更新できないとなれば、返納問題に悩むこともないでしょう。

安全運転をサポートする最新技術の活用

高齢ドライバーの安全運転をサポートする取り組みのひとつに、サポカー(安全運転サポート車)があります。

サポカーには、衝突被害軽減ブレーキやペダル踏み間違い急発進抑制装置などの先進安全技術が搭載されており、高齢ドライバーに多い事故内容を解消する効果があります。

あえて課題と言うならば、高齢者が最新技術を搭載した車を今から買うのかどうかというところでしょうか。

ですが、他にも交通規制の見直しや道路・標識などの整備と、ハード面の改善を目指した取り組みも始まっているようです。

認知機能を改善できれば…?

ここまで、高齢ドライバーの運転について、認知機能低下の関係などを交えてお話してきました。

仮に認知症の疑いはなかったとしても、高齢になるほど、年相応に認知機能は低下していくものです。

では、認知症も含め、認知機能を改善する方法があるとすれば、どうでしょう?

どうしても免許を返納してくれなくても、事故のリスクをできる限り減らすことで、少なくとも今よりは心配が軽くなるかもしれません。

ここで、改めて運転と認知機能の関係と、認知機能の改善方法について考えてみましょう。

認知機能と運転能力の密接な関係

運転には、判断力、注意力、記憶力、空間認識能力など、様々な認知機能が関わっています。

加齢や認知症によってこれらの機能が低下すると、運転に必要な能力も低下し、交通事故のリスクが高まります。

つまり、認知機能が改善すれば、運転に必要な能力も向上し、安全運転の継続に繋がる可能性があると考えられます。

認知機能改善のための具体的な取り組み

認知機能トレーニング:

パズル、計算、ゲームなど、脳を活性化させるトレーニングを行うことで、認知機能の維持・向上を目指します。

適度な運動:

ウォーキング、体操など、適度な運動は脳の血流を改善し、認知機能の低下を抑制する効果が期待できます。

バランスの取れた食事:

脳の健康に必要な栄養素をバランス良く摂取することで、認知機能の維持・向上を図ります。

例えば、オメガ3脂肪酸を含む青魚、抗炎症作用のあるナッツ類などが、脳の健康に有効であると言われています。

睡眠の質向上:

良質な睡眠は、脳の疲労回復や記憶の定着に役立ちます。

室温を適切に保つ、枕を変える、睡眠中の呼吸改善、就寝の30分前にコップ1杯の白湯を飲む、などによって睡眠の質が向上する可能性があります。

社会参加:

人との交流や趣味活動への参加は、脳を活性化し、認知機能の低下を抑制する効果が期待できます。

地域の交流サロンや、ご近所さんと笑顔で挨拶することも効果的です。

認知機能改善による安全運転への効果

空間認識能力の向上: 車間距離や車幅の感覚が正確になり、安全な運転操作に繋がります。

判断力の向上: 危険な状況での判断が早くなり、事故を回避しやすくなります。

注意力の向上: 周囲の状況を把握しやすくなり、安全確認がより正確になります。

記憶力の向上: 道順や標識を覚えやすくなり、運転中の不安が軽減されます。

まとめ

高齢ドライバーの運転は、ご本人、ご家族、そして社会全体にとって重要な課題です。

加齢に伴う認知機能の低下は、運転能力に様々な影響を及ぼし、交通事故のリスクを高めます。

しかし、長年運転してきた方にとって、運転をやめることは容易ではありません。

免許返納を拒否された場合、頭ごなしに運転をやめさせるのではなく、本人の気持ちに寄り添いながら対策を講じることが大切です。

運転に対するこだわりや不安な気持ちに耳を傾け、客観的なデータを示しながら、代替手段を提案しましょう。

- 高齢者の運転リスクは認知機能の低下と密接に関係 加齢に伴い、判断力や注意力は誰でも低下します。特にブレーキとアクセルの踏み間違いといった操作ミスによる事故が増える傾向にあります。

- 説得の第一歩は「傾聴」と「共感」から 長年の運転はご本人のプライドや生活そのものです。「危ないからやめろ」と頭ごなしに言うのではなく、まずは運転を続けたい気持ちや、車がなくなることへの不安に耳を傾けましょう。

- 一人で抱え込まず、第三者や専門機関に相談を ご家族だけでは解決が難しい問題です。かかりつけ医や友人、地域包括支援センター、警察など、客観的な視点を持つ第三者の協力を得ることで、ご本人も納得しやすくなります。

- 免許返納後の「安心」を具体的に示す バスやタクシーの割引といった自主返納のメリットを伝えたり、地域の移動支援サービスを調べたりして、車がなくても不便なく生活できる具体的なプランを一緒に考えましょう。

- 安全運転を続けるための対策も視野に入れる どうしても説得が難しい場合は、安全運転サポート車の利用や、認知機能の維持・改善につながる生活習慣(運動、食事、社会参加など)をサポートし、事故のリスクを減らす工夫をしましょう。

認知機能の改善は、運転能力の維持・向上に繋がり、安全運転の継続に繋がる可能性があります。

認知機能トレーニング、適度な運動、バランスの取れた食事、良質な睡眠、社会参加など、日常生活の中でできることから始めてみてはいかがでしょうか。

この記事が、高齢ドライバーの運転に悩むご家族にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。

高齢者の運転に関するQ&A

高齢の親御さんの運転について、ご家族が抱える具体的な疑問にお答えします。

Q1. 親の運転が危ないと感じています。まず何から始めればいいですか?

A1. まずは、頭ごなしに運転をやめるよう説得するのではなく、親御さんの気持ちに寄り添い、なぜ運転を続けたいのか、運転がなくなると何に困るのかをじっくり聞くことから始めてください。 その上で、「最近ヒヤッとすることが増えて心配なんだ」というように、ご自身の不安な気持ちを正直に伝えましょう。一緒に買い物に行く際に運転の様子を確認したり、客観的な運転能力チェックを勧めてみるのも有効な第一歩です。

Q2. 免許返納を勧めても「自分は大丈夫」と聞く耳を持ちません。どうすればいいですか?

A2. ご本人の「まだ運転できる」という自信を否定せず、客観的な事実や第三者の意見を伝えるのが効果的です。

- 特典を伝える: 免許を自主返納すると、バスやタクシーの割引など、多くの自治体で特典が用意されていることを伝え、「車がなくてもお得に移動できる」というメリットを話してみましょう。

- 第三者の力を借りる: かかりつけ医や、先に免許を返納した友人・知人など、ご本人が信頼している人から話してもらうと、受け入れやすくなることがあります。

- 専門機関に相談する: 地域包括支援センターや警察の安全運転相談窓口は、ご家族からの相談も受け付けています。専門家の視点からアドバイスをもらうのも一つの手です。

Q3. 免許を返納したら、田舎なので生活できなくなると言われました。どうすればいいですか?

A3. 車がない生活への不安を解消することが重要です。まずは、お住まいの地域の公共交通機関(バスの路線や本数、料金)、タクシーの割引制度、自治体や社会福祉協議会が運営する移送サービスなどを具体的に調べてみましょう。ご家族が「これだけ移動手段があるから大丈夫だよ」と具体的な代替案を示すことで、親御さんの不安を和らげることができます。

Q4. 認知症の疑いがあります。運転についてどこに相談すればいいですか?

A4. 認知症が疑われる場合は、専門機関への相談が不可欠です。

- かかりつけ医: まずは身近な医師に相談しましょう。

- 地域包括支援センター: 介護や高齢者の生活に関する総合相談窓口です。運転の問題も含めて相談できます。

- 認知症疾患医療センター: 認知症の専門的な診断や治療、相談を行っています。

- 警察署・運転免許センター: 運転免許に関する専門的な相談が可能です。75歳以上の免許更新時には認知機能検査が義務付けられています。

Q5. どうしても運転をやめてくれない場合、家族にできることはありますか?

A5. 強引に鍵を隠すなどの強行策は、関係を悪化させる可能性があるため避けましょう。発想を転換し、事故のリスクを少しでも減らすための対策を講じることをお勧めします。

- 安全運転サポート車(サポカー)を検討する: 衝突被害軽減ブレーキや踏み間違い防止機能がついた車への乗り換えを提案してみる。

- 認知機能の維持・改善をサポートする: 適度な運動やバランスの取れた食事、脳トレなどを一緒に楽しみながら行い、認知機能の低下を防ぐ生活習慣をサポートしましょう。

認知機能や運転に関する悩みは、一人で抱え込まずに専門家に相談することが大切です。

当サイトでは、認知機能の低下にお悩みの方に向けて、公式LINEで無料相談を受け付けています。

また、LINE登録者の方には、自宅でできる認知機能改善メソッドが書かれた「認知症改善の教科書」をプレゼントしています。ぜひお気軽にご相談ください。

公式LINE登録はこちらから⇓⇓⇓