はじめに

近年、レビー小体型認知症という名をよく聞くようになりました。

タレントの蛭子能収さん、俳優のロビン・ウィリアムズさんがそうであると公表されています。

各機関で認知症患者数に関する統計が出されていますが、それをご覧になった方は、特にここ最近、患者数が異様に増えているように感じられたかもしれません。

名をよく聞くとは言っても、その実態まではご存知ない方も多いでしょう。

まずは、レビー小体型認知症とはどんな認知症なのか、わかりやすく解説します。

認知症の種類とレビー小体型認知症

レビー小体型認知症の割合

認知症には、アルツハイマー型認知症、血管性認知症、そしてレビー小体型認知症など、様々な種類があります。

その中で、レビー小体型認知症はアルツハイマー型認知症に次いで多いと言われている認知症です。

厚生労働省の資料によると、認知症高齢者の数は2025年には約700万人に達すると推計されており、その中でレビー小体型認知症は約20%を占めると言われています。

この20%というのは、あくまで推計値です。

2013年に公表された厚生労働省による統計では、アルツハイマー型認知症に次ぐのは血管性認知症でした。

当時の患者数の割合は、アルツハイマー型認知症が約68%、血管性認知症が約20%、レビー小体型認知症は約4%と、大分少ない印象です。

2017年に公表された統計では、アルツハイマー型認知症が58%、血管性認知症とレビー小体型認知症がそれぞれ7%となっています。

それが急に20%というのは、どういうことなのでしょう?

-1.png)

-1.png)

レビー小体型認知症の割合が増えた理由

レビー小体型認知症の割合が増えたのには、血管性認知症の原因疾患である脳梗塞等の治療に関する医学的な進歩や、当時レビー小体型認知症は、その存在が明らかにされてから日が浅く、アルツハイマー型認知症と誤診されていた患者さんが少なくなかったということが、背景として考えられます。

また、公的な統計結果としては先述の通りになっていますが、2014年に出版されたある著書に、不可解なデータがあったので、紹介します。

- 厚生労働省研究班による原因疾患の比較(2013年)

- アルツハイマー型認知症: 68%

- 血管性認知症: 20%

- レビー小体型認知症: 4%

- 一般向け医学書の原因疾患の比較

(長谷川和夫著 中央法規出版『認知症の知りたいことガイドブック』2006年)- アルツハイマー病: 50%

- 血管性認知症: 30%

- レビー小体病: 10%

- ある開業医における原因疾患比率

(ざまクリニック所沢(埼玉県)座間清先生「ドクターコウノの認知症ブログ」より)- レビー小体型認知症: 44%

- アルツハイマー型認知症: 11%

- 血管性認知症: 4%

※小数点以下四捨五入しております。

また、正確には「ある開業医における原因疾患比率」では、レビー・ピック複合型: 24.3%、前頭側頭葉変性症: 16.5%を含みますが、便宜上、記載を省きます。

ただしこれは、開業医から見れば、レビー小体型認知症が一番多いと言いたいわけではありません。

この開業医での割合が多いのは、このクリニックがレビー小体型認知症に精通しているという情報を、インターネットなどから知った患者さんらが集中したためと考えられます。

普通に考えれば、厚生労働省のデータの方が信用度が高いのでは?という声が聞かれそうですが、それにつけても、この割合の差は妙ではないかと感じてしまいます。

加えて、厚生労働省の最新のデータでは、レビー小体型認知症は2025年には推計20%…。

確実なことはまだ言えませんが、推計値と実際の統計結果との差がどうなるか、気になりますね。

レビー小体型認知症の特徴

代表的な特徴

レビー小体型認知症は、男女比が2:1で男性に多く、65歳以上、平均で70代後半の発症が多いです。

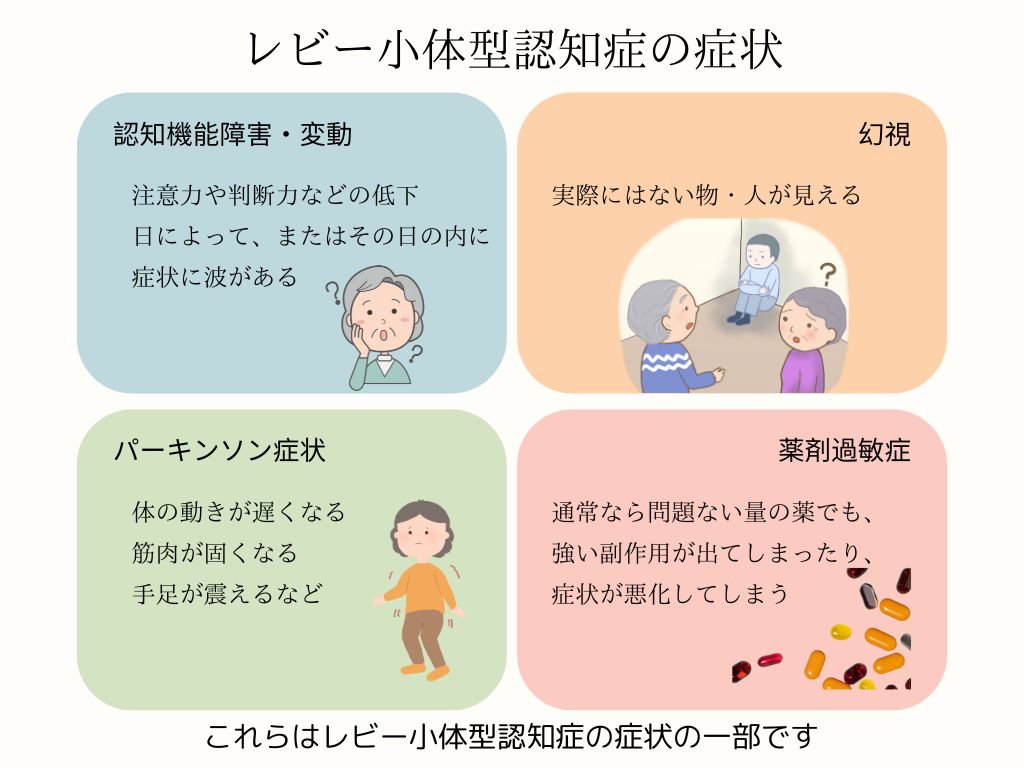

症状として、認知機能障害、認知機能の変動、幻視、パーキンソン症状などが挙げられます。

記憶障害が見られることはあまりありません。

認知機能の変動は、注意力や判断力が日によって、あるいはその日の内に大きく変化する状態で、活気のある日もあれば、ぼんやりとしている日もあるなど、症状に波があります。

幻視は、実際にはないものが見える症状で、人物や動物が見えることが多いようです。

意外に思われるかもしれませんが、中には、”幻視が見えている”ことを自覚している人も少なくありません。

これが意味するところは、「自覚していてもなお、それがはっきり見えている」ということです。

認知症の人との関わり方について、よく「否定しない」と言いますが、特に認知症の方は、幻視の自覚がない上に、はっきり見えているので、「何もいない」等否定されると怒り出すこともあるのです。

パーキンソン症状は、体の動きが遅くなったり、筋肉が硬くなったり、震えたりする症状です。

突然転倒することが増え、高齢者ほど大ケガにつながりやすいと言えます。

薬剤過敏症

その他、初期から現れやすい症状として、嗅覚障害や、抑うつ、自律神経障害、レム睡眠行動異常症があります。

他にも症状はありますが、発現や程度には個人差があります。

その中でやっかいなのが、ある程度進行すると出てくる「薬剤過敏症」です。

薬剤過敏症とは、通常なら問題ない量の薬でも、強い副作用が出てしまったり、症状が悪化してしまう症状です。

特に、幻覚や妄想を抑えるために使われる抗精神病薬に過敏に反応しやすく、パーキンソン症状が悪化したり、意識障害が起こったりする可能性があります。

そのため、レビー小体病の治療では、薬の種類や量を慎重に調整する必要があり、少量から開始し、様子を見ながら徐々に増量していくことが大切です。

もし、薬を服用した後にいつもと違う症状が現れた場合は、すぐに医師に相談しましょう。

レビー小体病とレビー小体型認知症の違い

レビー小体型認知症とレビー小体病、言葉は似ていますが、どのように違うのでしょうか?

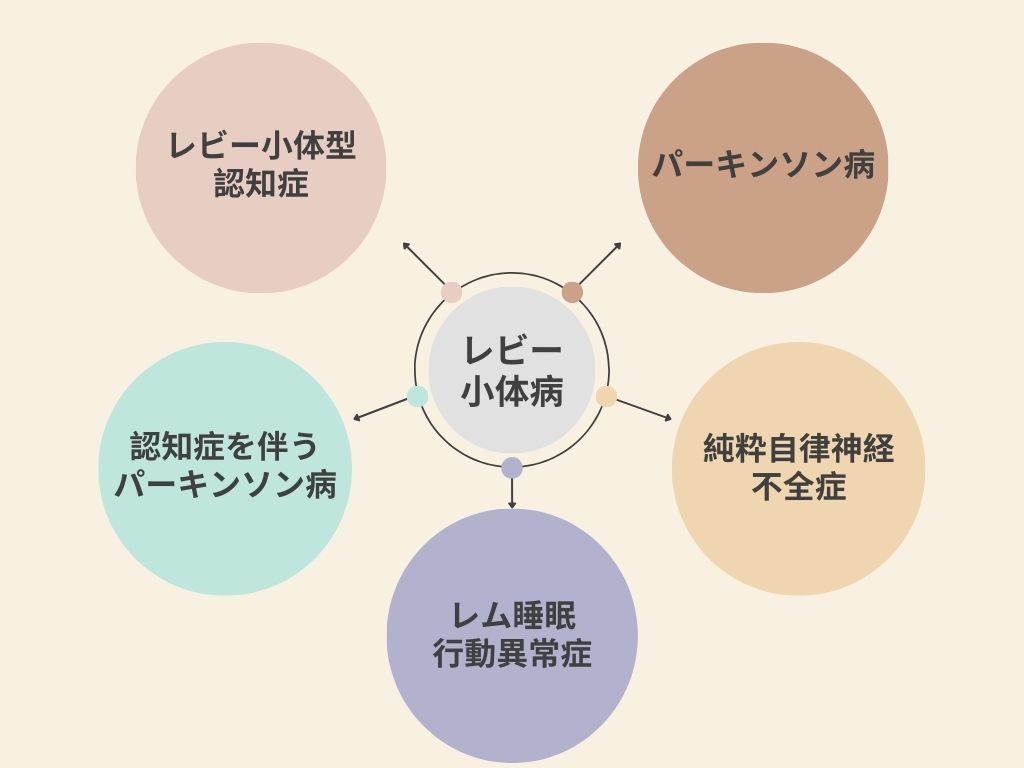

実は、レビー小体型認知症はレビー小体病という病気の中に含まれます。

少し詳しく説明すると、レビー小体病とは、脳に「レビー小体」という異常なタンパク質が蓄積することで起こる病気の総称です。

そして、このレビー小体病には、主に次の5つのタイプがあります。

- レビー小体型認知症: 認知症の症状が最初に現れるタイプ。

- パーキンソン病: 手足の震えや動作の緩慢さなどの運動症状が現れるタイプ。

- 認知症を伴うパーキンソン病: パーキンソン病が先に、認知症が後に現れるタイプ。

- 純粋自律神経不全症: 立ちくらみや便秘、頻尿など、自律神経の症状が最初に現れるタイプ。

- レム睡眠行動異常症: レム睡眠時に、大声をあげたり激しく体が動いたりするタイプ。

つまり、レビー小体型認知症はレビー小体病の一つのタイプであり、認知機能の低下が目立つものを指すということです。

これらが混合して現れる場合もあります。

レビー小体病の中で、どのタイプに分類されるかは、最初に現れる症状によって異なります。

例えば、もの忘れや幻視などが先に現れればレビー小体型認知症、体の動きにくさや震えなどが先に現れればパーキンソン病と診断されることが多いです。

しかし、症状の進行とともに、それぞれの特徴が重なり合って現れることも少なくありません。

例えば、レビー小体型認知症と診断された方が、後にパーキンソン症状を呈することもありますし、逆にパーキンソン病と診断された方が、後に認知症を呈することもあります。

レビー小体型認知症の原因

レビー小体の蓄積と神経細胞の損傷

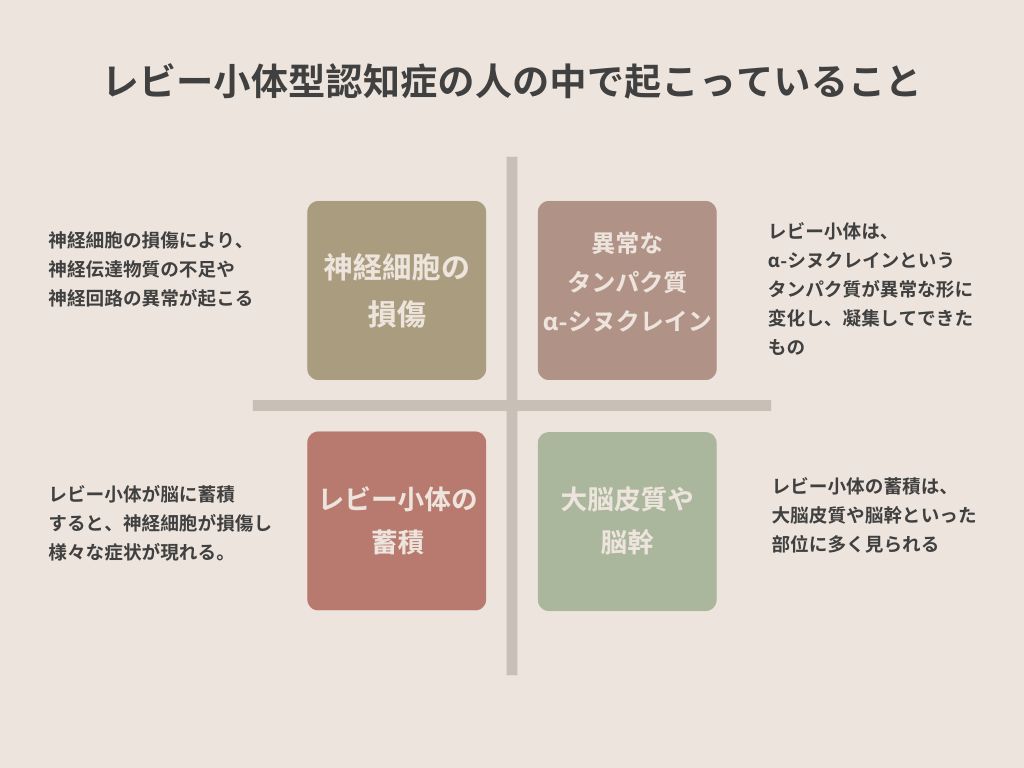

レビー小体型認知症は、脳内に「レビー小体」と呼ばれる異常なタンパク質の塊が蓄積し、神経細胞が損傷を受けることで発症すると考えられています。

このレビー小体の主成分は「α-シヌクレイン」というタンパク質です。

α-シヌクレインは本来、神経細胞の情報伝達などに重要な役割を果たしていますが、何らかの原因で異常な形に変化し、凝集してレビー小体を形成します。

レビー小体は、脳の様々な部位に蓄積しますが、特に大脳皮質や脳幹といった部位に多く見られます。

- 大脳皮質:

思考、記憶、言語など、高度な認知機能を担う領域。レビー小体が蓄積すると、認知機能の低下や幻視などが現れます。

レビー小体型認知症の診断を受けた方は、大脳皮質の蓄積が著明ということですが、同時にアミロイドβの蓄積が見られている場合が多いです。 - 脳幹:

自律神経や運動機能を調節する領域。

レビー小体が蓄積すると、パーキンソン症状(体の動きが遅くなる、筋肉が硬くなる、震えなど)、自律神経症状(便秘、立ちくらみなど)、睡眠障害などが現れます。

脳幹を中心にレビー小体が広がった場合、認知症を伴うパーキンソン病となります。

レビー小体が蓄積すると、神経細胞の働きを邪魔して、やがて細胞死を引き起こします。

その結果、神経伝達物質の不足や神経回路の異常が起こり、様々な症状が現れると考えられています。

具体的には、

- ドーパミン神経細胞の損傷:パーキンソン症状、意欲の低下、抑うつ症状など

- アセチルコリン神経細胞の損傷:記憶障害、注意力の低下、幻視など

- ノルアドレナリン神経細胞の損傷:自律神経症状、睡眠障害など

などが挙げられます。

レビー小体の蓄積と神経細胞の損傷は、複雑なメカニズムで進行すると考えられており、現在も研究が進められています。

小難しい話になったので、要点だけまとめましょう。

便秘がレビー小体を生む?

レビー小体型認知症では、便秘がよく見られる初期症状の一つです。

これは、脳内に蓄積したレビー小体が自律神経系に影響を与え、腸管神経系(腸の動きをコントロールする神経)の働きを低下させることが原因と考えられています。

しかし、近年、便秘とレビー小体の関係について、新たな仮説が提唱されています。

それは、「”腸管神経系から発生したレビー小体”が、迷走神経を介して脳に伝わり、レビー小体型認知症の発症に関与している」というもの。

つまり、「便秘がレビー小体型認知症の始まりかもしれない」ということです。

この仮説が正しければ、便秘は単なるレビー小体型認知症の症状ではなく、発症の初期段階に現れるサインである可能性があります。

つまり、便秘の症状を注意深く観察することで、レビー小体型認知症の予防や、早期発見・早期治療につながる可能性があるということです。

レビー小体型認知症の診断

診断基準となる特徴的症状

レビー小体型認知症の診断基準(2017年度改訂版)では、診断が下されるまで、以下の図のような流れを辿ります。

-1-1024x576.jpg)

症状として必ず認められなければならないのが、中心的特徴にある「進行性の認知機能低下」です。

つまり、認知機能がどんどん低下していることが認められれば、レビー小体型認知症の確定診断要件の1つに該当したことになります。

進行性の認知機能低下が認められた上で、中核的特徴と、指標的バイオマーカー(※)それぞれの項目がいくつ該当するかによって、具体的な診断がくだされます。

(他にも「支持的特徴」と「支持的バイオマーカー」がありますが、おおよそ上記の流れで診断が出ると覚えていただければ良いかと思います)

”レビー小体型認知症の疑い”となった場合は、他の認知症との鑑別や、後に別の症状が現れた場合、それを参考にする場合が多いです。

(※)

指標的バイオマーカーとは、何らかの疾患の有無や、進行状況の目安となる指標のことで、画像検査などで使われます。

認知機能検査と画像検査

レビー小体型認知症の診断には、認知機能検査、画像検査などが行われます。

- 認知機能検査

- MMSE(Mini-Mental State Examination): 認知機能を全体的に評価するスクリーニング検査です。30点満点で、点数が高いほど認知機能が正常であることを示します。

- HDS-R(改訂長谷川式簡易知能評価スケール): MMSEと同様に、認知機能を全体的に評価するスクリーニング検査です。30点満点で、点数が高いほど認知機能が正常であることを示します。

- MoCA-J(Montreal Cognitive Assessment 日本語版): 注意力、記憶力、視空間認知、言語能力など、様々な認知機能を評価する検査です。30点満点で、点数が高いほど認知機能が正常であることを示します。

- 時計描画テスト: 時計の絵を描いてもらうことで、視空間認知機能や構成能力などを評価する検査です。

- FAB(Frontal Assessment Battery): 前頭葉の機能を評価する検査です。前頭葉は、思考力や判断力、行動の抑制などを司る脳の部位であり、レビー小体型認知症では前頭葉の機能が低下しやすい傾向があります。

- 画像検査

- MRI(磁気共鳴画像法): 脳の断面を撮影し、脳の萎縮や脳血管障害などを確認することができます。レビー小体型認知症では、脳全体の萎縮や、特定の脳部位(後頭葉など)の萎縮が見られることがあります。

- SPECT(単一光子放射断層撮影): 放射性物質を注射し、脳内の血流や神経伝達物質の分布を画像化することで、脳の機能を評価する検査です。レビー小体型認知症では、後頭葉の血流低下や、ドパミントランスポーターの減少などが特徴的に見られます。

- PET(陽電子放射断層撮影): SPECTと同様に、放射性物質を用いて脳の機能を評価する検査です。レビー小体型認知症では、アミロイドβやタウタンパク質などの蓄積を調べることで、アルツハイマー型認知症との鑑別に役立ちます。

これらの画像検査の結果は、認知症の診断や鑑別診断、治療方針の決定に役立ちます。

鑑別診断の重要性

レビー小体型認知症は、他の神経疾患、特にアルツハイマー型認知症やパーキンソン病と症状が似ているため、正確な診断が難しい場合があります。

しかし、治療法や予後、介護方法が異なるため、早期に適切な治療やケアを行うためには、これらの疾患とレビー小体型認知症を正確に区別する「鑑別診断」が非常に重要です。

鑑別診断では、以下の要素を総合的に評価します。

- 病歴: 症状の出現時期、経過、特徴など

- 神経学的診察: 認知機能、運動機能、自律神経機能などの評価

- 画像検査: MRI、SPECT、PETなどによる脳の画像診断

- 血液検査: 他の疾患との鑑別や合併症の有無を確認

「画像検査」で確実な診断が出ると信じている人が多いと聞きます。

画像検査の精度自体は、決して低くはないものの、100%ではありません。

他の検査も同様です。

あくまで、「診断の確実性を高めるため」に検査するのだと認識しておいてください。

適切な治療法で大きく改善できる

認知症とパーキンソン症状の治療

レビー小体型認知症の治療法では、認知機能の改善や幻視、パーキンソン症状の抑制などを目的とした薬が使用されます。

「レビー小体型認知症はレビー小体病のうちのひとつ」とお伝えしましたが、それぞれ発症の経緯や症状が違うため、処方される薬も違ってきます。

レビー小体型認知症、パーキンソン病、認知症を伴うパーキンソン病は、それぞれ症状や病態が異なるため、処方される薬も異なります。また、同じ薬であっても、それぞれの疾患で注意点が異なる場合があります。

- レビー小体型認知症

- コリンエステラーゼ阻害薬(ドネペジル、リバスチグミン、ガランタミン): 認知機能の改善を目的として使用されます。

- 注意点: 消化器症状(吐き気、嘔吐、下痢など)や徐脈などの副作用に注意が必要です。

- 抗精神病薬(ピマバンセリン、クエチアピンなど): 幻視や妄想などの精神症状の治療に使用されることがあります。

- 注意点: レビー小体型認知症では、抗精神病薬に対して過敏に反応し、パーキンソン症状の悪化や意識障害などの重篤な副作用が起こることがあります。少量から開始し、慎重に投与する必要があります。

- コリンエステラーゼ阻害薬(ドネペジル、リバスチグミン、ガランタミン): 認知機能の改善を目的として使用されます。

- パーキンソン病

- レボドパ(L-ドパ): パーキンソン病の運動症状(振戦、固縮、無動など)を改善する効果があります。

- 注意点: 長期服用により、ウェアリングオフ現象(薬の効果が切れる時間が早くなる)やジスキネジア(不随意運動)などの副作用が現れることがあります。

- ドパミンアゴニスト: ドパミンの働きを助ける薬です。

- 注意点: 衝動制御障害(ギャンブル依存、買い物依存など)や幻覚などの副作用に注意が必要です。

- MAO-B阻害薬: 脳内のドパミンを分解する酵素の働きを阻害することで、ドパミンの効果を持続させます。

- 注意点: セロトニン症候群(精神症状、自律神経症状、神経筋症状)などの副作用に注意が必要です。

- レボドパ(L-ドパ): パーキンソン病の運動症状(振戦、固縮、無動など)を改善する効果があります。

- 認知症を伴うパーキンソン病

- コリンエステラーゼ阻害薬: 認知機能の改善を目的として使用されます。

- 注意点: パーキンソン病の運動症状を悪化させる可能性があるため、慎重に投与する必要があります。

- レボドパ: パーキンソン病の運動症状を改善するために使用されます。

- 注意点: 認知症の症状を悪化させる可能性があるため、注意が必要です。

- コリンエステラーゼ阻害薬: 認知機能の改善を目的として使用されます。

レビー小体型認知症と認知症を伴うパーキンソン病で、どちらもコリンエステラーゼ阻害薬が処方されますが、もともとはアルツハイマー型認知症に対して処方される薬です。

この薬は脳内のアセチルコリンの量を増やす作用があり、一説によると、レビー小体病はアルツハイマー病以上にアセチルコリンが減少するため、この薬がとてもよく効くそうです。

注意点にある通り歩行障害を起こす可能性もあるため、パーキンソン症状に対して慎重になるべきではありますが、こと認知症状に関しては効果的です。

ただし、消化器系の副作用が出る場合は、必ず医師と相談しましょう。

また、進行すると薬剤過敏症が現れるため、飲み続けている薬にも注意が必要です。

頻尿(自律神経症状)の治療

レビー小体病では自律神経症状が起こりやすく、中でも頻尿や便秘に悩む方は多いでしょう。

特に、頻尿とパーキンソン症状による歩行障害がある場合、ご本人、ご家族とも、その負担は計り知れません。

パーキンソン症状にはエルドパという薬が処方され、それで改善することはありますが、時間の経過により薬が切れ、途端に歩きにくくなるので、注意が必要です。

一緒に頻尿も改善したいですね。

頻尿の原因は様々なので、まずは何が原因で頻尿を起こしているか検査する必要があります。

膀胱炎、男性であれば前立腺肥大の有無を調べ、それらによる過活動性膀胱が原因の場合、ベオーバやベタニスという薬。

牛車腎気丸などの漢方薬が有効な場合もあります。

夜間頻尿の場合、ベルソムラなど、比較的安全性の高い睡眠薬が処方されるかと思います。

中にはコリンエステラーゼ阻害薬で頻尿が落ち着く人もいますが、逆に頻尿になる人もいるので、あまり期待しない方がいいかもしれません。

レム睡眠行動症の治療

レビー小体病の人が睡眠中に大声をあげたり、激しく動いたりする理由は、実はパーキンソン症状にあります。

通常、眠っている時は全身の筋肉が弛緩している(緩んでいる)ため、基本的には、寝返りくらいで特段激しい動きをすることはありません。

ですが、レビー小体病では筋肉が弛緩しません。

加えて、レム睡眠中には夢を見ます。

筋肉が弛緩しないまま夢を見ると、夢の通りに声を出したり、体を動かしたりします。

確実ではありませんが、パーキンソン症状の薬がうまく作用すると、筋肉が弛緩して、レム睡眠行動症症が落ち着く可能性はあるかと思います。

幻視の治療

幻視の原因はまだよくわかってません。

目で見たものを認識する役割を持つ後頭葉の異常が原因とも言われており、確かにそれが原因で、視覚情報を誤認し、幻視として現れる例もあるでしょう。

ですが、幻視を体験している全ての人が、後頭葉に異常があるとは限らないのです。

幻視の治療として薬物療法が選択されることもあります。

コリンエステラーゼ阻害薬で落ち着いたという事例もありますが、確実ではありません。

副作用が少ない漢方薬で経過を見ていくという手もあります。

どの方法がその人に合っているか、手探りしていくのが一番の近道かもしれません。

また、認知機能の低下を防げる、あるいは改善できるのであれば、幻視を幻であると理解することはできます可能性があります。

理解ができて、見えるのが余程恐ろしいものでないなら、「今日はこんなのが見えるぞ」という感じで、共存の道を選ぶこともできるかもしれません。

幻視はストレスに左右されるとも言われているので、そういう思いきりは大事です。

レビー小体型認知症との関わり方

レビー小体型認知症の方と接する際は、その方の特徴的な症状を理解し、それらの症状がどのように行動に影響するかを把握することが重要です。

例えば、幻視が見える場合は、それを否定するのではなく、「何か見えますか?」と優しく尋ねてください。

本人の話を聞いて安心感を与えることで、症状が緩和する可能性もあります。

また、認知機能の変動がある場合は、日によって状態が異なることを理解し、良い日には積極的にコミュニケーションをとり、調子が悪い日には無理強いせず、ゆっくりと休ませるなど、柔軟な対応が必要です。

まとめ

レビー小体病とレビー小体型認知症の違いについてお話しする中で、「幻視などが現れたらレビー小体型認知症」とお伝えしましたが、認知症であっても、一般的な認知症のイメージにそぐわない方も少なくありません。

幻視などの症状があるにもかかわらず、人と話す時は健康な方と何も変わらないように見える患者さんもいるのです。

そういう方は、実際にレビー小体型認知症として悩んでいても、周りから「認知症ならそんな風に話せるわけがない!」などと否定されることもあるようです。

さらに、認知症の簡易診断ツールのひとつに長谷川式認知症スケールがありますが、中にはこれで高得点を出す人がいます。

長谷川式認知症スケールは、”点数が低いほど認知症の可能性が高い”と判断するツールなので、どんなに症状に困っていようが、これで高得点が出ると、認知症とは診断されない可能性が高いです。

それでも、ご本人は認知症の症状に苦しんでいるのです。

私たちは、一般的なイメージだけで認知症の人を接するべきではありません。

逆に、適切な接し方、治療によって、症状が改善することは大いにあり得ます。

医師・介護職員にしても、ご本人の家族にしても、この記事からレビー小体型認知症のことをよく理解し、生活の質を高めていっていただけたら幸いです。

認知症でお悩みの方へ

公式LINEで無料相談を受け付けています。

自宅でできる認知症改善メソッドが書かれた「認知症改善の教科書」をLINE登録者にプレゼントしています。

この機会にぜひ、公式LINEにご登録ください。

[公式LINE登録はこちら]

【参考文献】

厚生労働省「認知症参考資料」

奥戸つのだクリニック「認知症について」

朝日生命「レビー小体型認知症の原因と症状|初期症状から治療法まで解説」

レヴィー小体型便秘とパーキンソン病 – J-Stage