はじめに

多くの認知症患者さんと関わってきた中で、「認知症は治らない」と諦めてしまう方や、薬の効果に疑問を感じている方々を多く見てきました。

しかし、適切な治療とケアによって、認知症の症状は改善し、元気だった頃に近い生活を送ることは十分に可能です。

今回は、認知症の薬の効果を最大限に引き出す方法について、服用時の注意点、最新の治療法について解説していきます。

アルツハイマー型認知症の薬物療法:基礎知識

認知症の種類とアルツハイマー型認知症の特徴

認知症には、アルツハイマー型認知症、血管性認知症、レビー小体型認知症など、様々な種類があります。

その中でも、最も多いのがアルツハイマー型認知症です。

厚生労働省の資料によると、認知症全体の約7割を占めているとされています。

アルツハイマー型認知症は、脳の中にアミロイドβとタウタンパク質が蓄積し、神経細胞を壊していくことで、記憶障害や判断力の低下などの症状が現れます。

男性よりも女性に多く、高齢になるほどリスクは高くなりますが、40~50代に発症する若年性アルツハイマー型認知症もあります。

一部の医療関係者は、「体感としては、アルツハイマー型認知症よりもレビー小体型認知症の方が多い」と話していますが、今回は主にアルツハイマー型認知症に焦点を向けていきます。

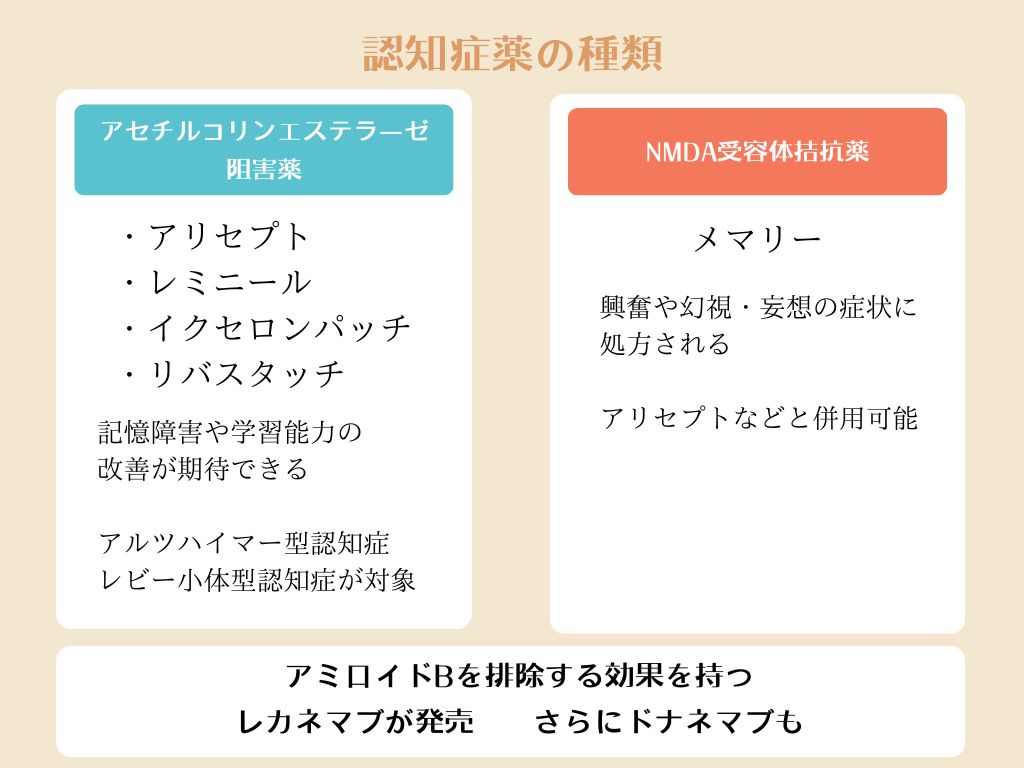

アルツハイマー型認知症の薬の種類と効果

アルツハイマー型認知症の薬には、大きく分けて3つの種類があります。

アセチルコリンエステラーゼ阻害薬

アリセプト、レミニール、イクセロンパッチなどがこの種類に該当します。

これらの薬は、脳内の神経伝達物質であるアセチルコリンを分解する酵素の働きを抑えることで、アセチルコリンの量を増やし、神経細胞の働きを活発にする効果があります。

効果としては、記憶力や注意力を改善し、認知機能の低下を抑制することが期待できます。

NMDA受容体拮抗薬

メマリーがこの種類に該当します。

脳内の神経伝達物質であるグルタミン酸の働きを抑制することで、神経細胞の興奮を抑え、神経細胞死を抑制する効果があります。

効果としては、中等度以上のアルツハイマー型認知症の進行を抑え、行動・心理症状(BPSD)を改善することが期待できます。

抗アミロイドβ抗体療法

レカネマブがこの種類に該当します。

アミロイドβというタンパク質に直接作用し、脳内から除去することで、アルツハイマー型認知症の進行を抑制する効果が期待されています。

2023年12月より、日本でも販売が始まっています。

現在、新たにドナネマブという薬も日本での販売が待たれています。

認知症薬の効果を最大限に引き出す服用時の注意点

薬の服用に際して、飲み忘れ、自己判断での調整など、用法・用量を守らない(守れない)方は少なくありません。

しかし、薬ごとの用法・用量は、ちゃんと根拠があって定められています。

薬の効果を最大限に引き出すために、服用時の注意点を確認していきましょう。

服用時間と方法を守る

薬の効果を最大限に引き出すためには、決められた時間に、決められた方法で服用することが大切です。

食前・食後などの指示を守り、水で服用するのが基本です。

薬の種類によっては、砕いたり、分割したりしてはいけないものもあります。

錠剤では飲めない方もいますが、医師や薬剤師の承諾なく、自己判断で薬を砕いて服用するのは、効果を半減させてしまうかもしれません。

相談すれば、最初から粉状にして処方できる薬を検討してもらえるので、今の薬が飲みにくいなどでお困りの時は、必ず医師に相談してください。

副作用に注意し、医師に相談する

薬には、効果だけでなく、副作用もあります。

吐き気や下痢、食欲不振などの症状が現れる場合があります。

特に認知症薬では、不穏や徘徊など認知症で起こる症状が副作用として現れるかもしれません。

そのまま飲み続けると、認知症の悪化を招きます。

薬を飲んでから様子が変わった場合は副作用が疑われるので、自己判断で服用を中止せず、必ず医師に相談してください。

ただし、中には副作用であることには気付かず「認知症が進行した」と言う医師もいます。

非常に言いにくいかもしれませんが、副作用の可能性を訴えるか、別の医師に相談した方がいいかもしれません。

自己判断で服用を中止すると、症状が急速に悪化する可能性があります。

薬に頼り切らない

薬は、うまくいけば認知症の症状を抑え、生活の支障が軽減する可能性がありますが、認知症そのものを完全に治すことはできません。

進行を抑えることができたとしても、いずれはやはり進行します。

薬を飲んだら終わりではなく、その他の治療=非薬物療法を組み合わせていくことが、正しい治療と言えるでしょう。

アルツハイマー型認知症の最新治療法

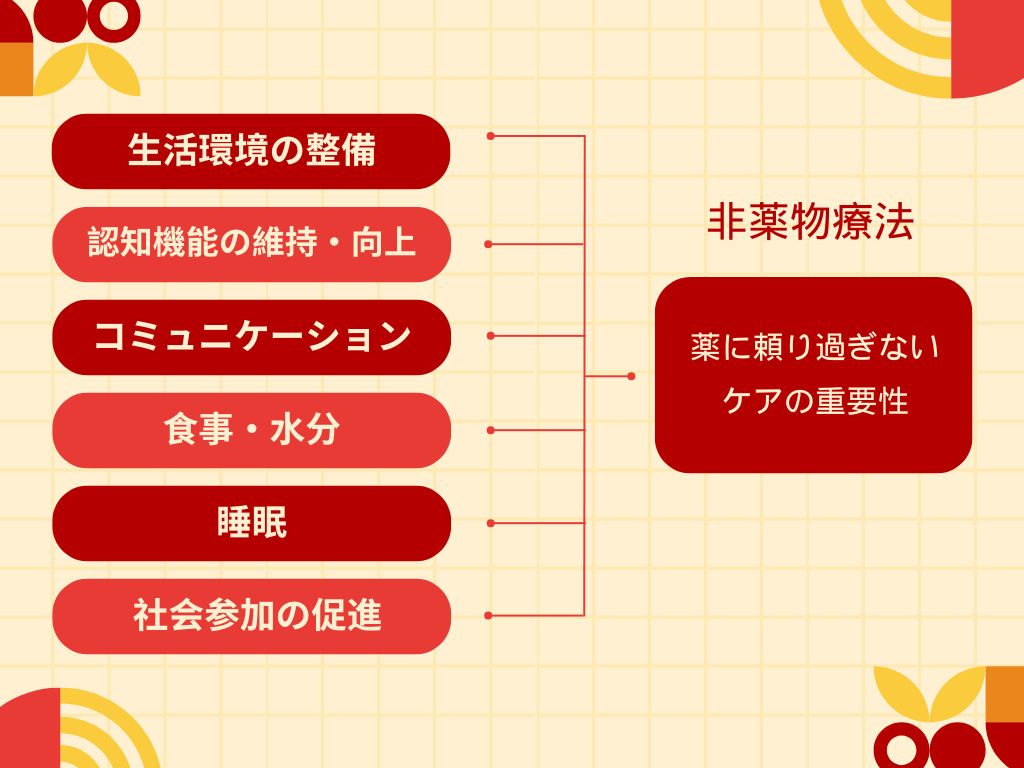

薬物療法以外の治療法:非薬物療法

認知症になった時、病院で医師に相談するのは「何かいい薬はありませんか?」だと思います。

確かに、薬が必要になる状況はあります。

しかし、薬だけでは解決しない状況も、確かにあるのです。

そこで、薬物療法だけでなく、非薬物療法も認知症の治療において重要な役割を担っています。

認知機能訓練、食事療法、十分な水分補給、運動療法など、様々な方法があり、患者さんごとに状態を正確に把握し、どの治療法が適しているかを見極めることが重要です。

最新の薬物療法:抗アミロイドβ抗体療法

レカネマブは、アルツハイマー型認知症の原因物質であるアミロイドβを脳内から除去する新しいタイプの薬で、これを用いた治療法を抗アミロイドβ型抗体療法と言います。

2023年12月より、日本でも販売されるようになりました。

レカネマブは新しい薬であるため、まだ長期的な安全性や有効性は確立されていません。

主な副作用としては、脳の浮腫や出血などが報告されています。

また、アルツハイマー型認知症の新たな薬第2弾として期待されているドナネマブですが、厚生労働省は令和6年9月24日、国内での製造・販売を承認しました。

今後、薬価や保険適用について審議されます。

薬に頼りすぎないケアの重要性

全面的に勧めはしないまでも、認知症の治療において、薬物療法は重要な役割を担っています。

しかし、薬だけに頼るのではなく、薬物療法と並行して、非薬物療法を中心としたケアを実践することが、より良い結果を引き寄せることにもつながるです。

薬に頼りすぎないケアの重要性を、具体的な方法を交えて深掘りしていきます。

生活環境の整備

認知症の方は、環境の変化に敏感で、混乱しやすい傾向があります。

そのため、生活環境を整え、安心できる空間を作ることは非常に大切です。

- 整理整頓を行い、必要な物がすぐに取り出せるようにする

- 家具の配置をわかりやすくし、移動しやすい動線を確保する

- 時計やカレンダーを目につく場所に置き、時間や日付の感覚を意識できるようにする

- 室温や照明を適切に調整し、快適な環境を維持する

認知機能の維持・向上

認知症の進行を抑え、自立した生活を支援するためには、認知機能の維持・向上が重要です。

ただし、一般的に「認知症に良さそう」程度の知識で、根拠なく実施しても、かえって症状が悪化する可能性もあるので、以下の流れを厳守しなければなりません。

- どのような症状が出ているか、生活習慣などから何が原因と考えられるかを評価する

- 評価の内容に応じ、その人の状態に適したトレーニング(脳トレ、運動など)を実施

- トレーニングの結果、症状にどのような変化が起こったかを確認し、フィードバック

- フィードバックした内容を加味してトレーニングの再考・実施

コミュニケーション

認知症の方は、コミュニケーションがうまく取れず、孤独を感じやすくなっています。

積極的にコミュニケーションを図り、安心を感じてもらうことが重要です。

- 相手と視線の高さを合わせる、または下から、ゆっくりと話しかける

- わかりやすい言葉で、簡単な文章で話す

- 否定的な言葉は避け、共感する姿勢を示す

- 昔の話や好きな話題など、本人の話に耳を傾ける

- 時折、肘から肩辺りにそっと触れながら話をする

食事・水分

バランスの取れた食事は、身体の健康だけでなく、脳の健康にも繋がります。

- 小麦製品、砂糖、トランス脂肪酸をなるべく避ける

- 野菜、果物、魚、肉など、様々な食材をバランスよく取り入れる

- よく噛んで食べることで、脳への刺激と消化を助ける

- 水分補給をこまめに行い、脱水症状を防ぐ

睡眠

質の高い睡眠は、心身の疲労回復に不可欠です。

脳に蓄積したアミロイドβは、睡眠中に分解されるため、睡眠の質が低くなるほどアミロイドβが蓄積しやすくなります。

- 毎日同じ時間に寝起きし、睡眠リズムを整える

- 寝る前にカフェインを摂取するのは避け、リラックスできる環境を作る

- 昼間はストレス発散を目的に適度に運動し、日光を浴びることで体内時計を整える

- 睡眠時無呼吸症候群がある場合は、早急に医師に相談する

社会参加の促進

社会との繋がりを維持することは、認知症の方の孤立を防ぎ、意欲や生きがいを育む上で重要です。

脳には、人と話すことで活性化する部位があり、仲の良い人と笑い話をすることでも、一層活性化が期待できます。

- 地域の交流イベントやボランティア活動に参加する

- 趣味のサークルや教室に通う

- 昔馴染みの友人や近所の人と交流する

- デイサービスなど介護サービスを利用する

これらのケアを継続することで、認知症の進行を遅らせ、患者さんの生活の質を高めることができるでしょう。

まとめ

認知症の治療において、薬物療法は重要な役割を担っています。薬の効果を最大限に引き出すためには、服用時の注意点を守り、医師と連携することが大切です。

また、薬物療法だけでなく、非薬物療法も積極的に取り入れることで、患者さんの生活の質を高め、より良い生活を送ることを目指しましょう。

認知症についてお悩みの方は、無料相談をお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。

【コナーズ公式LINE】