はじめに

「認知症にいいと聞いて脳トレをやらせてみたけど、一向に効果がない…」

「うまくできないし、かえって認知症が進んだ気がする…」

そんな悩みはありませんか?

最初に断言しますが、脳トレは、症状を改善する可能性を秘めた、有効な手段の一つです。

適切な脳トレ問題集を活用することで、認知機能の維持・向上、そしてより豊かな生活を送ることが期待できます。

ではなぜ、脳トレをやっていても効果がない、悪化するといったことが起こるのでしょうか?

この記事では、認知症の方に脳トレが効かない理由、脳トレ問題集の選び方、おすすめを紹介します。

認知症に脳トレは効果的?

認知症と脳トレの関係は、近年多くの研究で注目されています。

脳トレは認知症の予防だけでなく、改善にも効果が期待されています

認知症の種類と症状

認知症には、アルツハイマー型認知症、血管性認知症、レビー小体型認知症など、様々な種類があります。

認知症の原因疾患で言うと、その数は70種類以上と言われています。

(アルツハイマー型認知症の場合、原因疾患はアルツハイマー病です)

種類によっても症状が違う場合がありますが、同じ種類なのに、現れる症状が違う場合もあります。

例えば、アルツハイマー型認知症では、記憶力や思考力などをつかさどる脳の領域がダメージを受ける場合が多く、最も患者数が多いと言われている認知症であることから、「認知症イコール記憶障害・会話が成り立たない」というイメージを持っている人も少なくありません。

しかし実際には、記憶障害のない認知症もありますし、ただ話をする分には特に支障がないように見える認知症もあります。

実は、ここに”脳トレが効かない理由”が隠れているのです。

脳トレは種類によって効果が違う

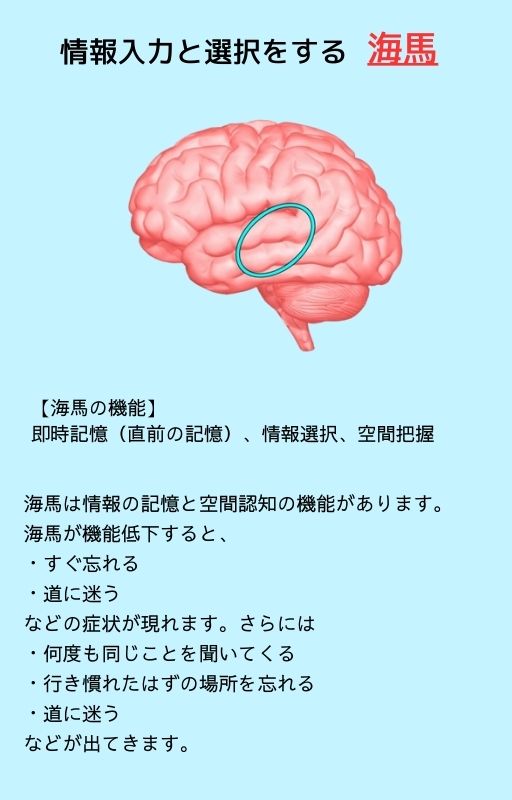

脳の領域で、記憶は海馬が関わっています(正確には短期記憶=直前の記憶)。

では、思考力はどこの領域か、ご存知ですか?

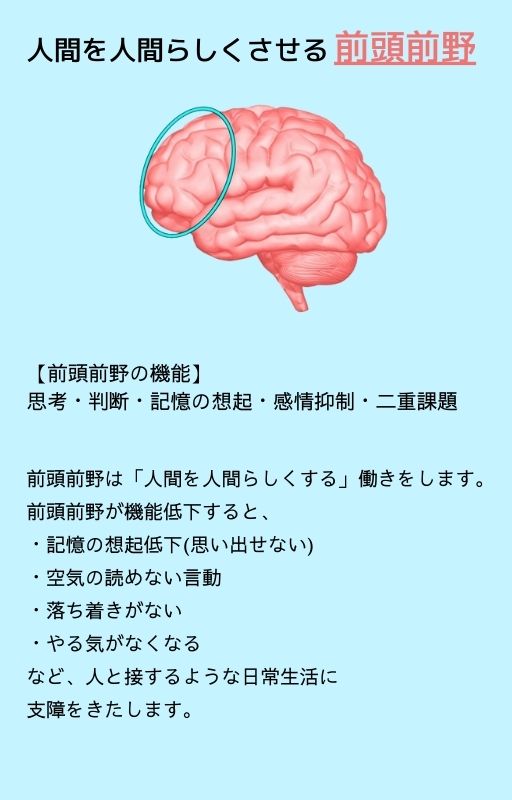

思考力には、前頭葉が関わっているんです。

(前頭葉は、思考、意欲、感情、理性などを司っています)

前頭葉も記憶と無関係ではないのですが、今回は便宜上、記憶は海馬、思考は前頭葉と分けて考えます。

認知症には様々な種類、症状があり、それは脳のどこが障害されているかが大きく関係しています。

なので、短期記憶が保たれない場合、海馬が障害されている可能性が高いのです。

では、海馬が障害されている人に、脳トレのひとつである「計算問題」をやってもらった場合、効果はあるのでしょうか…?

絶対…とまでは言いませんが、答えは、「効果は薄い」と思ってください。

計算問題は、主に前頭葉に効果があると言われています。

海馬が障害されていても、前頭葉に異常がない場合、計算問題をしても、期待したほどの効果には至らないのです。

つまり、「脳トレをやったのに効果がなかった」という方は、脳トレの効果と、認知症の治したい症状が一致していなかった可能性が高いということです。

これは逆に、各種脳トレが脳のどこが効果があるかを把握し、相手の脳のどこが障害されているかがわかれば、適切な脳トレをやってもらうことで、改善効果を高めることができると考えられます。

「脳トレは認知症に効果がない」は間違いで、「適切な脳トレを選べていない」が正しいのです。

適切な脳トレを選ぶために知っておくべきこと

認知症の方向け脳トレ問題集は、「とりあえずこれにしよう」という感覚で選ぶことはおすすめしません。

先にお伝えしたように、脳トレの効果と改善したい脳の部位がかみ合わない可能性があるためです。

ここでは、認知症の症状によって、どんな脳トレを選べば良いのかについて見ていきましょう。

脳トレの効果を最大限に引き出すには?

脳トレによって認知症を予防・改善するカギは、脳のどの部分が衰えているかを特定することです。

特定した部分をピンポイントで刺激するトレーニングによって、予防・改善効果を高めることが期待できます。

逆に、適切なトレーニングを選ばないと、効果が出ないどころか、悪化してしまうこともあるのです。

脳トレに限ったことではありませんが、認知症の治療には、

- 評価

- トレーニング

- 測定

このサイクルが重要です。

「とりあえず脳トレ」と適当に選んでしまうのは、「1.評価」を無視して闇雲にトレーニングをしていることになります。

足腰を鍛えたいのに「腕立て伏せをやってみよう!」と言っているようなものです。

もし、認知症の方の状態を適切に評価し、それに合ったトレーニングができれば、その症状が改善する可能性はぐんと高くなります。

ただし、最も重要なのは「サイクル」です。

評価とトレーニングの後に測定=再評価をし、やってみた脳トレが本当に効果があったのかを確認して、継続か、別のトレーニングを試すか判断します。

この、評価→トレーニング→測定のサイクルが、認知症予防・改善の効果を高めるために、最も重要なカギなのです。

適切な脳トレを選ぶための評価の方法

ここで気になるのが、評価の方法です。

そう言われると、病院など専門家の手を借りなければできなさそうな気がしますよね。

確かに、病院で受ける検査でも、脳のどこが障害されているかを評価することは可能です。

その方法は、問診、MRIなどの画像検査と様々あり、精度の高い評価ができるかもしれません。

ですが実は、自宅でもできる評価方法があるのです。

その方法のひとつを紹介します。

海馬を例に見てみましょう。

海馬の評価方法には、即時記憶検査がおすすめです。

即時記憶検査は、海馬が情報を取り入れられているかどうかの評価をします。

方法は、対象者に次のように指示します。

「今から3つの言葉を言うので、すぐに繰り返して答えてください。」

(例)さくら・ねこ・電車

1つ以上間違えたら、海馬の機能低下の可能性があります。

これは、認知症簡易テストのひとつである長谷川式認知症スケールでも使われている評価方法です。

これを試した結果、海馬の機能低下に該当した場合は、海馬を活性化させる種類の脳トレを選択すると、記憶力などが改善する可能性があります。

症状別脳トレの選び方

適切に評価をすれば、脳のどこに障害があるかがわかります。

ですが、それがわかったとして、結局どの脳トレを選んだらいいのかわからなければ、意味がありませんよね。

ここでは、症状別にどんな脳トレが効果的かご紹介します。

答えから先に言うと、例えば、

・記憶力低下には、計算問題や暗記

・理解力低下には、写真と名前の線つなぎや聞いた言葉の書き出し

・空間認識力の低下には、図形模写

などが効果的です。

この内、「記憶力低下には計算問題や暗記」とありますが、実は、計算問題によって活性化するのは、海馬よりも前頭葉と考えられています。

詳しくは後述しますが、前頭葉にも記憶に関わる機能が備わっているのです。

計算問題を毎日やっていたら記憶力が改善したケースもあります。

どちらをやるべきか迷う場合は、無理ない範囲で、計算問題と暗記の両方を試してみるのもいいかもしれません。

症状だけで脳トレを選ぶのは良くない?

記憶障害に関わっているのは、海馬だけではありません。

直前のことを覚えられない(短期記憶障害)のは、確かに海馬の領域ですが、昔の記憶(長期記憶)は、大脳皮質に保管されます。

さらに、記憶の想起(=思い出す)機能を持っているのは、前頭葉(さらに言うと前頭前野)なのです。

「思い出せない」ことと「直前の事を覚えられない」は似ているようで違っており、どちらかと言うと、「少し前のことも忘れる」=「思い出せない」と考える場合が多いので、直前だけでなく中~長期の記憶も忘れてしまったという場合は、前頭葉が障害されている可能性が考えられるのです。

ただし、大脳皮質とは簡単に言うと、大脳の表面全体を指すので、大脳皮質の障害の中には前頭葉の障害が含まれる…という考え方もできます。

つまりは、「記憶力が低下しているから海馬の脳トレだ!」という考え方は安易であるかもしれないということです…が、小難しくていよいよ混乱してきたかもしれませんね。

でも、ご安心ください。

海馬と前頭葉は繋がっていると考えられています。

確実に…とは言えませんが、一方の活性化がもう一方の活性化につながる場合があるため、まずは計算問題を続けてみて、効果が感じられなければ暗記系の脳トレをやってみるのもいいでしょう。

ただ、記憶障害に限って言えば、海馬か前頭葉からアプローチすれば改善の可能性が出てきますが、それ以外はそううまくいくとは限りません。

だからこそ、症状だけを見るのではなく、脳のどこが機能低下しているかを見るための「評価」が重要になるのです。

代表的な脳部位の評価方法

海馬の評価方法について先述しましたが、その他の代表的な部位の評価方法もご紹介します。

※これらの評価によって認知症が確定するものではありません。

前頭葉(前頭前野)

前頭前野とは、前頭葉の大部分を占めており、記憶の想起や感情のコントロールなどの領域です。

評価には、五十音反応検査を使います。

五十音反応検査は、前頭前野が司る「集中力」をみる検査です。

指示内容:

「今から五十音を読み上げていきます。

「あ」が聞こえたら、手をたたいてください」

(例)い き あ う し す あ あ く け こ い あ き あ け え お あ あ あ く あ し せ き あ あ い

1つ以上間違えたら、前頭前野が障害されている可能性があります。

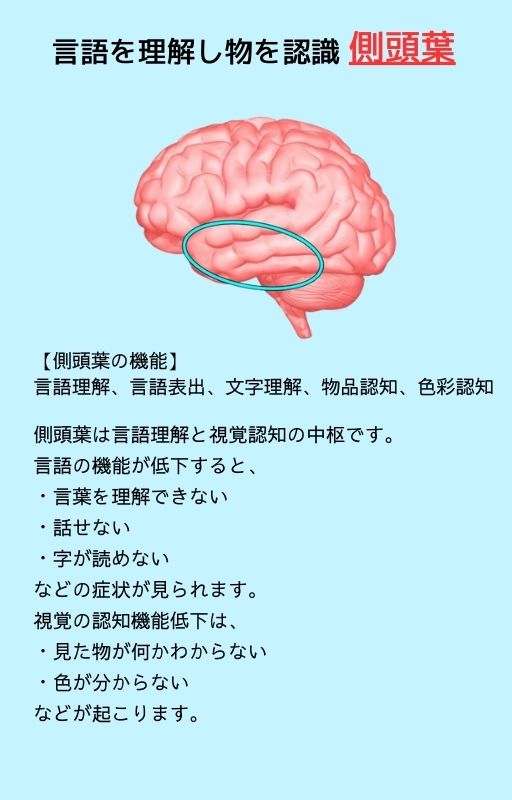

側頭葉

側頭葉は、理解力や視覚認知の領域です。

右側頭葉と左側頭葉で機能に違いがあり、右側頭葉は物の理解、左側頭葉は言語の理解とされています。

脳梗塞を起こして言語障害が現れた場合、脳梗塞が左側頭葉で起こったと考えられます。

その側頭葉は、物品認知検査で評価します。

はさみやコップなど、一般的に見ればわかるような物品を9つ、実物でも写真でもいいので、並べていきます。

それをランダムに指差していき、1つずつ名称を答えてもらいます。

1つ以上間違えたら、側頭葉が障害されている可能性があります。

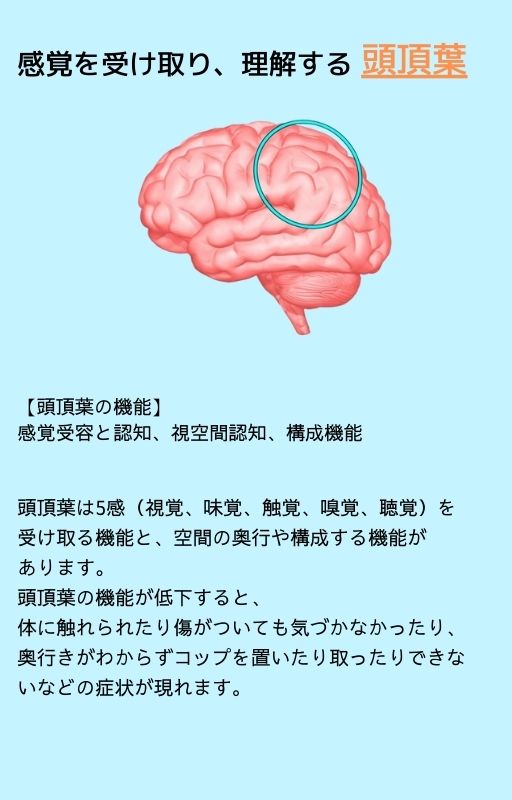

頭頂葉

頭頂葉は5感の情報を受け取る機能と、視空間認知の機能があります。

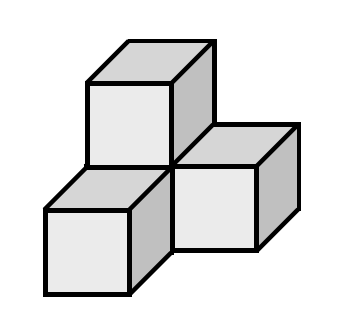

頭頂葉は、立体認識検査で評価します。

以下のような立体の数を数えてもらいます。

計3問で、1つ以上間違ったら、頭頂葉が障害されている可能性があります。

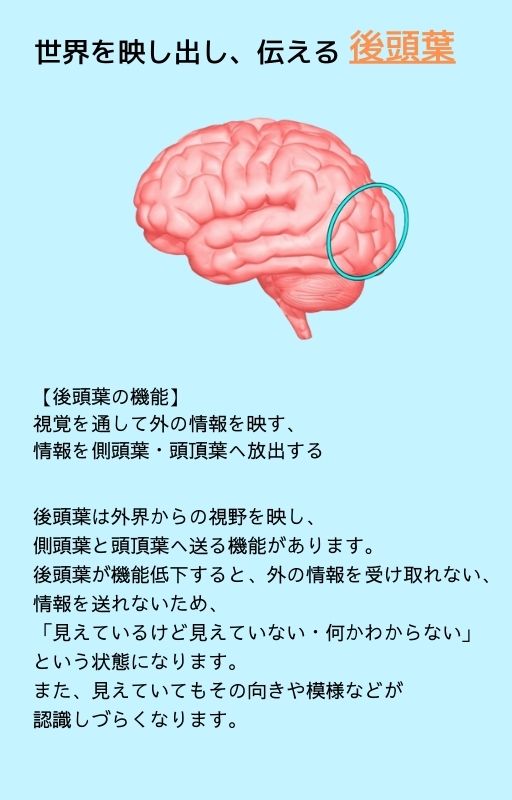

後頭葉

後頭葉は、目で見た物の情報を受け取り、それを理解するなどのために側頭葉や頭頂葉へ情報を送る機能を持っています。

後頭葉の機能評価には、模様・矢印の一致検査を用います。

同じ模様の絵柄2個ずつを4種類計8個、同じ向きの矢印2個ずつを4種類計8個をそれぞれランダムに並べ、同じ模様または矢印同士を線で結んでもらいます。

1つ以上間違えたら、後頭葉の機能低下が疑われます。

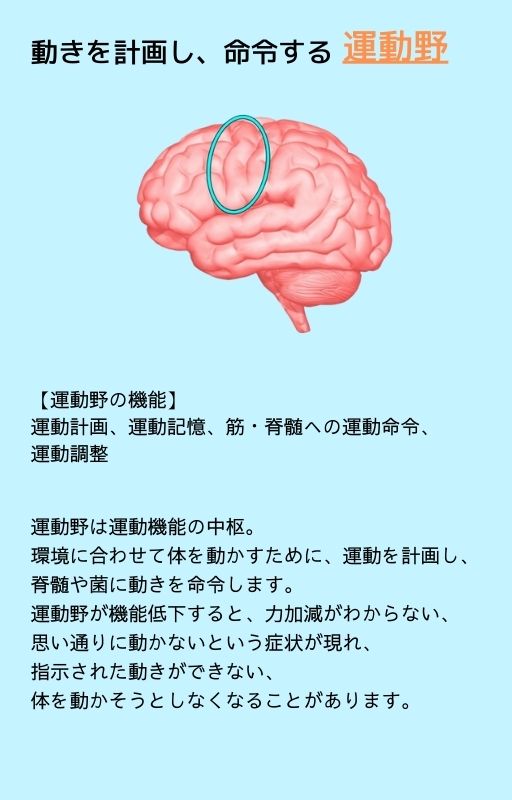

運動野

運動野は、文字通り運動機能の中心であり、これがうまく機能していないと、いわゆる「運動神経が悪い」のような状態になります。

運動野の評価には、こちらの動きをマネしてもらう検査が有効です。

- 右手を挙げる

- 左手を挙げる

- 両手を挙げる

という動きをやってみせ、1~3をやり終えたところで同じように動作をしてもらいます。

順番を変える、足バージョンなど、計3種類=9つの動作のうち、3つ以上間違ったら運動野が機能低下している可能性があります。

状態と脳トレがミスマッチ?

認知症の症状は、脳のどの部位が障害されているかによって大きく異なります。

そのため、闇雲に脳トレに取り組むのではなく、ご本人の症状(障害された脳の部位)に合った脳トレを選ぶことが重要です。

認知症の症状と脳トレの種類がマッチしていない場合、期待する効果が得られないばかりか、モチベーションの低下やストレスの原因になります。

状態に合わない脳トレを選んでしまうとどうなる?

認知症の症状に合わない脳トレを選んでしまうと、以下のような問題が起こる可能性があります。

- 効果が実感できない: 脳の障害されていない部位を鍛えても、症状の改善には繋がりません。

- モチベーションが低下する: 効果が実感できないと、脳トレを続けるモチベーションが維持できなくなります。

- ストレスが溜まる: 難しいと感じたり、うまくいかないことが続くと、ストレスを感じてしまう可能性があります。

適切な脳トレを選ぶには?

症状に合った脳トレを選ぶためには、以下の点に注意することが大切です。

- 評価:脳のどの部位が障害されているかを把握する

認知症の症状は多岐に渡る上、例えば記憶障害が全て海馬に原因があるとは限りません。症状をよく観察し、脳のどの部位が障害されているかを把握する必要があります。 - その人の状態に合った脳トレを選定

脳トレの種類によって、脳のどこに効果があるかが違います。評価によって導き出した脳部位の活性化に適した脳トレを選びましょう。 - 実践、継続

選んだ脳トレを実践しますが、1回やればOKというわけではありません。継続的に行っていく必要があります。 - 測定:脳トレを行った結果を再評価する

選んだ脳トレが、100%効果的だったかは、再評価しないことにはわかりません。脳トレを継続的に行った結果、脳にどのような影響があり、症状が改善されたかどうかを測定します。 - 再選定

測定の結果に応じて、高い効果が現れていれば継続。効果が薄い、またはその他の症状を改善させたい場合は、別の脳トレを再選定します。

これを一連の流れとして継続していくことで、高い認知症改善効果が期待できます。

脳部位別、活性化が期待できる脳トレ

ここまでお話ししたように、脳トレは種類によって効果が違い、闇雲に脳トレを行っても、効果がない場合が多いのです。

では、脳部位によってどんな脳トレを選べば良いのか、いくつか例を挙げていきましょう。

※認知症の方のどの脳が障害されているかを評価する方法は、前述の「適切な脳トレを選ぶために知っておくべきこと」を読み直していただければと思います。

前頭葉を活性化する脳トレBEST3

前頭葉は、思考力、判断力、記憶力、集中力など、人間らしい高度な活動を司る脳の司令塔です。

前頭葉の活性化に効果的な脳トレとして、以下の3つを紹介します。

1. 計算ドリル

計算ドリルは、前頭葉の中でも特に「ワーキングメモリ」と呼ばれる機能を活性化させる効果があります。

ワーキングメモリは、情報を一時的に保持し、処理する能力のこと。

日常生活において、物事を覚えたり、考えたり、判断したりする際に重要な役割を担っています。

計算ドリルを行う際は、間違ってもいいので、できるだけ早く解くことを意識しましょう。

また、無理に難しい問題をやる必要はありません。

簡単な計算問題から始め、可能なら、徐々に難易度を上げていくことが大切です。

例:

- 100マス計算

- 掛け算九九

- 暗算

2. 音読

音読は、複数の脳領域を同時に活性化させる効果があり、前頭葉の活性化にも繋がります。

音読を行う際は、文章の内容を理解しながら、ゆっくりと、はっきりとした声で読むようにしましょう。

また、声に出すことで、聴覚からの刺激も加わり、より効果的に脳を活性化させることができます。

例:

- 新聞や雑誌の記事を読む

- 小説やエッセイを読む

- 詩や歌詞を読む

これらの脳トレは、毎日短時間でも良いので継続して行うことが重要です。

3. デュアルタスク

デュアルタスクとは、2つのことを同時に行うことです。

例えば、

- ウォーキングしながら計算問題を解く

- 料理をしながら歌を歌う

- テレビを見ながらストレッチをする

など、日常生活の中で簡単に取り入れることができます。

デュアルタスクは、脳に負荷をかけることで前頭葉を活性化し、注意力や処理能力を高める効果が期待できます。

注意点:

- 慣れないうちは、簡単なタスクを組み合わせるようにしましょう。

- 安全に配慮して行いましょう。

側頭葉を活性化する脳トレBEST3

側頭葉は、聴覚、記憶、言語理解などを司る重要な脳の領域です。

左右で役割が異なり、右側は主に音声や音楽、顔などの非言語情報の処理、左側は言語処理や記憶に深く関わっています。

側頭葉の活性化に効果的な脳トレBEST3はこちらです。

1. 音楽鑑賞

音楽鑑賞は、側頭葉全体の活性化に効果的です。

音楽を聴くと、リズムやメロディー、ハーモニーなど、様々な音情報が側頭葉に送られます。

この刺激によって、脳の神経細胞が活性化し、記憶力や集中力、感情の制御などが向上する効果が期待できます。

おすすめポイント

- 好きな音楽を聴く

- 新しいジャンルの音楽に挑戦する

- 楽器を演奏する

2. 物品認知課題(右側頭葉)

物品認知課題は、提示された画像を見て、それが何であるかを答える課題です。

この課題は、右側頭葉の活性化に効果的です。

実施方法

- 様々な物の画像を用意する(例:果物、野菜、動物、家具など)

- 画像を一つずつ見て、それが何であるかを答える

- 正解率や回答時間を記録する

注意点

- 初めは簡単なものから始め、徐々に難易度を上げていく

- わからない場合は、ヒントを与えてもよい

3. 文章を書き出す課題(左側頭葉)

文章を書き出す課題は、左側頭葉の活性化に効果的です。

聞いた言葉を文章で書き出す方法があります。

実施方法

- 本人にペンと白紙の紙を1枚渡す

- 10行前後になる文章を1行分ずつ読み上げ、その通りに書いてもらう

- 「桃太郎」など、誰でも知っている文章よりも、同じ桃太郎でも全然違うオリジナルストーリーの方が効果的

これが難しい場合は、日記やエッセイ、小説など、自由に文章を書くのもおすすめです。

海馬

海馬は、記憶の形成に重要な役割を果たす脳の部位です。新しい情報を学習したり、過去の出来事を思い出したりする際に、海馬が 활성化されます。

海馬の活性化に効果的な脳トレBEST3はこちらです。

1. 情報を入力し想起する

入力と想起とは、目で見たものなどの情報を思い出すトレーニングです。

9種類の写真を15秒で覚え、その後すぐ、写真を見ずに何の写真が答えてもらいます。

おすすめポイント

- 写真は犬、はさみ、車など、誰でも答えられるもの

- 間違ってもいいので、継続して行う

- 正解率が上がったら別の写真と取り換える

2, 語呂合わせ

語呂合わせは、数字や単語を、覚えやすい言葉やフレーズに置き換えて覚える方法です。

例えば、歴史の年号を覚える際に、「鳴くよウグイス平安京(794年)」のように、語呂合わせを使うことで、記憶に残りやすくなります。

語呂合わせは、創造性を活かしながら楽しく記憶力を鍛えることができる方法です。

おすすめポイント

- 面白い語呂合わせを考える

- 自分で語呂合わせを作ってもらう

- 繰り返し声に出して覚える

3. 運動

運動は、海馬の神経細胞を増やす効果があることが分かっています。

特に、有酸素運動は、海馬の活性化に効果的です。

ウォーキングやジョギング、水泳など、軽い運動を習慣的に行うことで、記憶力や学習能力の向上に繋がります。

おすすめポイント

- 週に3回以上、30分程度の運動を行う

- 軽い運動を継続する

- 自然の多い場所で運動する

頭頂葉

頭頂葉は、空間認識、計算、運動制御など、様々な機能を担う脳の領域です。

頭頂葉の活性化に効果的な脳トレBEST3はこちらです。

1. 積み木パズル

積み木パズルは、様々な形の積み木を組み合わせて、指定された形を作るパズルです。

空間認識能力や立体感覚を養うのに効果的で、頭頂葉の活性化に役立ちます。

おすすめポイント

- 簡単な形から始め、徐々に複雑な形に挑戦する

- 色や形を意識しながら積み木を組み立てる

- 制限時間を設けて、集中力を高める

2. 図形模写

図形模写は、提示された図形を正確に書き写すトレーニングです。

空間認識能力や注意力を高める効果があり、頭頂葉の活性化に繋がります。

実施方法

- 簡単な図形(例:三角形、四角形)から始め、徐々に複雑な図形(例:星形、多角形)に挑戦する

- 図形をよく観察し、特徴を捉える

- 正確に書き写すことを意識する

3. 指体操

指体操は、指を動かすことで脳を刺激するトレーニングです。

指の動きは頭頂葉と密接に関連しており、指を細かく動かすことで、脳の活性化に繋がります。

おすすめポイント

- 両手を同時に使い、異なる動きをする

- 指の動きと同時に、数字を数えたり、歌を歌ったりする

- 毎日継続して行う

後頭葉

後頭葉は、視覚情報処理の中枢を担う脳の領域です。

目から入った情報を解釈し、形、色、動きなどを認識する役割を担っています。

後頭葉の活性化に効果的な脳トレBEST3はこちらです。

1. ジグソーパズル

ジグソーパズルは、バラバラになったピースを組み合わせて、元の絵を完成させるパズルです。

ピースの形や色、模様などを注意深く観察し、空間認識能力を働かせることで、後頭葉が活性化されます。

おすすめポイント

- ピース数が多いほど難易度が高くなり、より脳への刺激が強くなります。

- 風景、人物、動物など、様々な絵柄のパズルに挑戦してみましょう。

- 難しいパズルに挑戦する際は、完成図を見ながら行うこともおすすめです。

2. 逆さ文字課題

逆さ文字課題は、逆さに書かれた文字を正しく書き写すトレーニングです。

視覚情報を正確に認識し、脳内で反転させて処理する必要があるため、後頭葉の活性化に効果的です。

実施方法

- 新聞や雑誌などから、短い文章や単語を切り抜く。

- 切り抜いた文章を逆さにして机に置く。

- 逆さになった文字をよく見て、ノートに正しく書き写す。

3位:風景描写

風景描写は、目の前に広がる景色を言葉で表現するトレーニングです。

視覚情報を注意深く観察し、それを言語化するプロセスで、後頭葉だけでなく、言語中枢や記憶に関わる脳の領域も活性化されます。

おすすめポイント

- 散歩中や窓から見える景色など、身近な風景を題材にしましょう。

- 色、形、光、影など、細部まで意識して観察しましょう。

- 感じたことや感情も言葉で表現してみましょう。

運動野

運動野は、身体を動かすための指令を出す脳の領域です。

運動野を活性化することで、運動能力の向上だけでなく、認知機能の改善や、脳卒中後のリハビリテーションにも効果が期待できます。

運動野の活性化に効果的な脳トレBEST3はこちらです。

1. ポーズをマネする課題

指導者などのポーズを真似する課題です。

これは、視覚情報と運動機能を連携させることで、運動野を活性化させる効果があります。

実施方法

- 簡単なポーズから始め、徐々に複雑なポーズに挑戦する

- できるだけ正確にポーズを真似ることを意識する

- 立ってられない人はイスに座るなど、バランスを崩さないように注意する

2. 指回し体操

指回し体操は、指を順番に回すことで、指の器用さと脳の活性化を促すトレーニングです。

指の運動は運動野と密接に関連しており、複雑な指の動きを行うことで、運動野の活性化に繋がります。

実施方法

- 両手を握り、親指から順番に指を立てる

- 指を立てたまま、時計回りまたは反時計回りに回す

- 左右の手で異なる動きを同時に行う

3. コグニサイズ

コグニサイズとは、認知課題(計算、しりとりなど)と運動を組み合わせたトレーニングです。

運動と認知課題を同時に行うことで、運動野だけでなく、前頭葉などの認知機能に関わる領域も活性化されます。

実施方法

- ウォーキングしながらしりとりを行う

- スクワットをしながら計算問題を解く

- 歌を歌いながら手遊びする

まとめ

この記事では、認知症に脳トレが効かない理由を、脳の部位と脳トレの種類のミスマッチという観点から解説しました。

認知症の症状は人それぞれ異なり、脳のどの部位が障害されているかによって、効果的な脳トレも異なります。

ご本人に合った脳トレを選ぶためには、まず、どの脳部位に課題があるのかを「評価」することが重要です。

そして、その評価結果に基づいて適切な脳トレを選択し、実践と測定を繰り返すことで、認知症の改善効果を高めることができるでしょう。

ぜひこの記事を参考に、ご本人にとって最適な脳トレを見つけて、認知症改善に役立ててください。

認知症でお悩みの方へ

公式LINEで無料相談を受け付けています。

この記事でも紹介した内容が含まれている、自宅でできる認知症改善メソッドが書かれた「認知症改善の教科書」をLINE登録者にプレゼントしています。

この機会にぜひ、公式LINEにご登録ください。

【公式LINE登録はこちらから】

参考文献・参考資料