はじめに

高齢者の方の介護をしている中で、「急に様子が変わってしまい、どう対応したら良いか分からない…」と戸惑った経験をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか?

もしかしたら、それは「せん妄」かもしれません。

せん妄は、認知症と症状が似ているため、見過ごされることも少なくありません。

しかし、認知症と大きく違うのは、せん妄は比較的簡単に改善する可能性があるということです。

この記事では、せん妄の症状や原因、治療法、そして認知症との違いについて詳しく解説することで、せん妄を正しく理解し、適切な対応を取れるようにサポートいたします。

せん妄とは?

せん妄の定義

せん妄とは、医学的に言うと、身体疾患や薬物、物質中毒・離脱などによって引き起こされ、注意・意識・認知の障害が急性に発症する状態を指します。

少し難しいですね。

簡単に解説してみましょう。

せん妄とは、意識障害の一種で、病気やケガ、薬の副作用などが原因で、脳が一時的に混乱してしまう状態のことなんです。

例えば、

- いつもはしっかりしているのに、急にぼーっとしてしまう。

- 考えがまとまらなくなって、話が通じない。

- 実際にはいない人が見える、聞こえない声が聞こえる。

こんな風に、意識がはっきりしなかったり、周りの状況が分からなくなったりすることがあります。

原因

せん妄の原因は多岐にわたり、脳が正常に働かなくなることで起こります。

では、なぜ脳が正常に働かなくなるのでしょうか?

それは、体や心に様々な負担がかかることで、脳の働きが不安定になってしまうからです。

具体的には、以下のような原因が考えられます。

1. 体の病気

- 感染症: 肺炎、尿路感染症、インフルエンザなど

- 体の中に細菌やウイルスが侵入すると、脳に炎症が起こったり、酸素不足になったりすることがあります。

- 脳の病気: 脳卒中、脳腫瘍、頭部外傷など

- 脳の血管が詰まったり破れたり、脳に腫瘍ができたりすると、脳の働きが悪くなります。

- 体の病気: 心臓病、肺の病気、肝臓病、腎臓病など

- 全身の臓器が正常に働かなくなると、脳への血液供給が不足したり、老廃物が溜まったりすることがあります。

また、その臓器の状態を回復させようとして、脳の機能を休止させてしまう場合があります。

- 全身の臓器が正常に働かなくなると、脳への血液供給が不足したり、老廃物が溜まったりすることがあります。

- 脱水症状: 水分不足

- 脳の細胞は水分で満たされているため、水分が不足すると脳が正常に働かなくなります。

- 栄養不足: ビタミン不足など

- ビタミンB12など、脳の働きに必要な栄養素が不足すると、脳の機能が低下します。

- 手術後: 手術によるストレス、麻酔の影響など

- 手術は体にとって大きな負担となるため、脳の働きにも影響を与えることがあります。

2. 薬の影響

- 薬の副作用: 睡眠薬、抗不安薬、抗うつ薬、抗コリン薬など

- 脳に作用する薬は、せん妄を引き起こすことがあります。

- 特に、高齢者は薬の代謝が悪いため、副作用が出やすい傾向があります。

- 薬の飲み合わせ: 複数の薬を同時に服用することによる相互作用

- 薬の種類によっては、一緒に飲むことで副作用が強くなることがあります。

- 薬の断薬: 急に薬をやめることによる離脱症状

- 依存性のある薬を急にやめると、体調不良やせん妄のような症状が出ることがあります。

3. 環境の変化

- 入院: 環境の変化によるストレス、睡眠不足など

- 入院は、慣れない環境での生活となるため、ストレスや不安を感じやすくなります。

- また、病院では夜間も明るいことが多く、睡眠不足になりがちです。

- 転居: 新しい環境への適応、生活リズムの変化など

- 転居は、生活環境が大きく変わるため、ストレスを感じることがあります。

- 介護者の交代: 慣れない人に介護されることによる不安など

- いつもと違う人に介護されると、不安や混乱を感じることがあります。

4. 心理的な要因

- ストレス: 過度のストレス、不安、抑うつなど

- ストレスや不安は、脳の働きを不安定にさせることがあります。

- 睡眠不足: 睡眠不足、睡眠障害など

- 睡眠不足は、脳の疲労を回復させにくく、せん妄のリスクを高めます。

- 感覚障害: 視力や聴力の低下

- 目や耳から入ってくる情報が減ると、脳への刺激が不足し、混乱しやすくなります。

5. その他

- アルコールの多量摂取: アルコールの離脱症状

- アルコール依存症の人が急に飲酒をやめると、せん妄のような症状が出ることがあります。

- 日常的にアルコール(特にビール)を摂取している場合、利尿作用の強さから脱水状態になりやすく、せん妄のリスクを高めることになります。

- 薬物の乱用: 覚醒剤、麻薬などの使用

- 薬物の使用は、脳に直接作用し、せん妄を引き起こすことがあります。

これらの原因が単独で、あるいは複数組み合わさってせん妄を引き起こします。

高齢者は、これらの原因に複数当てはまることが多いため、せん妄のリスクが高いと言えます。

せん妄になりやすい人の特徴

せん妄は誰にでも起こりうる可能性がありますが、特に以下のような方は注意が必要です。

- 高齢者(特に70歳以上)

- 認知症の方

- 毎日の水分補給量が少なめの方

- 脳卒中になったことがある方

- 多数の薬を服用している方

- 入院中の方

- 手術後の方

- 慢性疾患をお持ちの方

- 睡眠障害のある方

- 感覚障害のある方(視力や聴力の低下など)

- お酒を大量に飲む習慣がある方

これらの要因が重なるほど、せん妄のリスクは高まると考えられています。

特に、厚生労働省の調査によると、入院中の高齢者の約10~30%にせん妄が見られるという報告もあります。

せん妄の症状

せん妄の症状は、非常に多様で、時間帯や日によって変動することもあります。

主な症状としては、以下のようなものが挙げられます。

- 意識障害

- 意識がもうろうとする

- ぼんやりする、

- 反応が鈍くなる など

- 注意力の低下

- 集中力の低下:気が散りやすい

- 話にまとまりがない など

- 記憶障害

- 最近の出来事を覚えていない

- 同じことを何度も聞く など

- 思考障害

- 思考の緩慢:考えがまとまらない

- 思考の途絶:突然、思考が中断してしまう

- 妄想:被害妄想 など

- 知覚障害

- 幻覚:幻視、幻聴

- 錯覚:見えているものを違うものと間違える など

- 感情障害

- 不安

- 焦燥感

- 抑うつ

- 興奮 など

- 行動の変化

- 落ち着きがない

- 徘徊

- 攻撃的になる など

- 身体症状

- 発熱

- 食欲不振

- 不眠

- 便秘

- 失禁 など

症状の程度も軽度から重度まで様々です。

せん妄の症状は、認知症の症状と似ていることが多いため、注意が必要です。

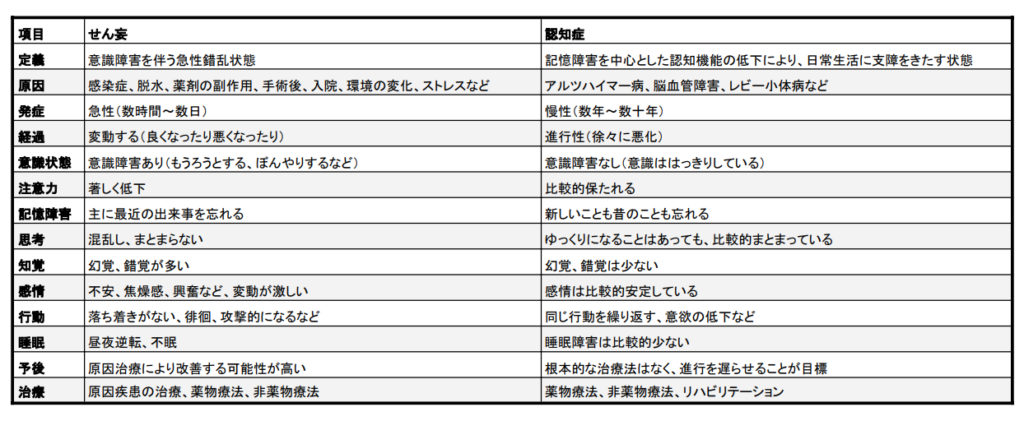

せん妄と認知症の違い

せん妄と認知症は、どちらも脳の機能障害によって引き起こされるため、症状が似ていることが多く、区別が難しい場合があります。

しかし、原因、経過、治療法などが大きく異なるため、正しく理解することが重要です。

主な違いを以下にまとめます。

せん妄の治療法

せん妄の治療法は、大きく分けて以下の3つがあります。

1. 原因疾患の治療

せん妄は、持病など何らかのに疾患によって引き起こされる場合があります。

そのため、まずはその原因を特定し、治療することが重要です。

例えば、

- 感染症が原因の場合は、抗菌薬や抗ウイルス薬を投与します。

- 脱水症状がある場合は、点滴などで水分や電解質を補給します。

- 薬剤の副作用が疑われる場合は、原因となる薬剤を中止したり、変更したりします。

- 代謝異常や栄養障害がある場合は、それらを是正するための治療を行います。

- 脳腫瘍や脳卒中など、脳に直接的な異常がある場合は、手術や薬物療法などを行います。

このように、原因疾患の治療を行うことで、せん妄の症状を改善できる可能性が高くなります。

2. 薬物療法

せん妄の症状が強い場合や、原因疾患の治療だけでは改善が見られない場合は、薬物療法が用いられます。

主な薬剤としては、

- 抗精神病薬: 幻覚や妄想などの精神症状を抑制するために使用されます。

- ハロペリドール、リスペリドン、クエチアピンなど

- ベンゾジアゼピン系薬: 興奮や不安を鎮めるために使用されます。

- ロラゼパム、ジアゼパムなど

- 睡眠薬: 睡眠障害を改善するために使用されます。

- ゾルピデム、エスゾピクロンなど

ただし、薬物療法は、せん妄の原因や患者の状態に合わせて慎重に行う必要があります。

特に、高齢者は薬の副作用が出やすい傾向があるため、注意が必要なので、できることなら最終手段にしたいところです。

3. 非薬物療法

薬物療法に加えて、非薬物療法も重要です。

非薬物療法は、薬を使わずに、環境調整や心理的なサポートなどを通して、せん妄の症状を改善したり、予防したりする方法です。

主な非薬物療法としては、

- 環境調整: せん妄を引き起こしやすい環境要因を取り除き、本人が安心できる環境を整えます。

- 静かな個室を用意する

- 照明を調整して昼夜のリズムを作る

- 時計やカレンダーを置いて、時間や日付を認識できるようにする

- 家族の写真や見慣れた物を置く

- 過度な刺激や騒音を避ける

- 室温や湿度を適切に保つ

- 見当識の改善: 患者に、時間、場所、人などを繰り返し伝えることで、混乱を軽減します。

- 認知行動療法: せん妄による不安や混乱に対処するための心理療法を実施します。

- リハビリテーション: 身体機能や認知機能を維持・改善するためのリハビリテーションを行います。

- 家族へのサポート: 家族にせん妄についての正しい知識を提供し、ケアの方法を指導します。

せん妄の治療は、これらのアプローチを組み合わせることで、より効果的になります。

せん妄の予防法

自宅でできる予防法

せん妄は、完全に予防することは難しいですが、以下の点に注意することで、リスクを減らすことができます。

生活習慣の改善

- 十分な睡眠をとる

- バランスの取れた食事をとる

- 適度な運動をする

- 水分を十分に摂取する

- アルコールを控えめにし、禁煙する

環境調整

- 静かで落ち着いた環境を作る

- 過度な刺激を避ける

- 温度や湿度を適切に保つ

- 明るい場所と暗い場所を明確にする

持病の管理

- 基礎疾患がある場合は、適切な治療を受ける

- 定期的な健康診断を受ける

- 薬の服用方法や副作用について、医師や薬剤師に相談する

入院がきっかけでせん妄が起こった時は?

では、入院した時にせん妄が起こった場合、どうすれば良いでしょう?

同じような状況に陥ると、退院を控えたご家族は不安になりますよね。

自宅でのせん妄への対処法についてはこの後お話ししますが、多くの方は、退院後せん妄が落ち着く可能性があります。

環境の変化でせん妄が起こる要因は、過剰なストレスです。

認知症の方でなくても、入院したくてしょうがない人でもなければ、入院生活は多少なりストレスを感じます。

中には、病院のスタッフや、見舞いに来た人などについカッとなってしまう人もいるかもしれません。

せん妄の症状のひとつに幻視(幻覚の一種)があります。

この幻視は、特に認知症などの人では、感情の起伏によって発症する場合が多いのです。

せん妄の発症要因としても感情の起伏は大いにあり得ます。

原因疾患など、その他の要因があるにせよ、ストレスがトリガーになっている可能性があるため、発症すること自体はある程度予測することもできます。

何にせよ、入院が原因であるとすれば、予測はできても、予防は難しいですよね。

入院中は病院スタッフが対処するので、直接的にご家族が何かしなければならないということはあまりないのですが、せん妄の出方次第では、退院を早められてしまう場合もあります。

※病院の体制によります。

ですが、安心してください。

入院がきっかけで発症したせん妄は、退院して自宅に帰ると、落ち着く場合が多いです。

中には、落ち着かずにせん妄状態が続いてしまう方もいますが、先にお話しした”自宅でできる予防法”を実践すれば、改善する可能性があります。

家族がせん妄になった時の対処法

もし、本人がせん妄になった場合は、以下のような点に注意して対応しましょう。

- 落ち着いて、優しく接する

- 本人の話をよく聞き、共感する

- 本人が安心できる環境を作る

- 危険な行動をしないように見守る

- 早めに医療機関を受診する

認知症などもそうですが、せん妄のような症状が突然現れると、ご家族も不安やとまどいから、つい声を荒げてしまうことも少なくありません。

しかし、そのような対応は、かえって本人のストレスを高め、症状を悪化させる可能性があります。

互いにストレスを高めてしまわないよう、焦らず、理解することが大切です。

まとめ

この記事では、高齢者の方とそのご家族に向けて、せん妄についての理解を深めていただくことを目指し、せん妄の定義、原因、症状、治療法、そして認知症との違いについて詳しく解説してきました。

せん妄は、決して珍しい病気ではありません。

しかし、せん妄は早期に発見し、適切な治療を行うことで、多くの場合改善する可能性があります。

そのため、せん妄の症状に気づいたら、早めに医療機関を受診することが重要です。

せん妄は、患者本人だけでなく、ご家族にとっても大変な経験となります。

しかし、正しい知識を持ち、適切な対応をとることで、せん妄を乗り越え、穏やかな生活を取り戻せる可能性があります。

この記事が、せん妄に対する理解を深め、不安を軽減する一助となれば幸いです。

認知症に関するお悩みをお持ちの方へ

「認知症かも…」と不安を抱えている方、ご家族の認知症に悩んでいる方は、ぜひ当院の公式LINEにご相談ください。

LINE登録をしていただいた方には、自宅でできる認知症改善メソッドが書かれた「認知症改善の教科書」をプレゼントしています。

この教科書では、認知症の予防・改善に役立つ情報や、日常生活でできるケアの方法などを分かりやすく解説しています。

ぜひ、この機会にLINE登録をして、認知症改善の第一歩を踏み出しましょう。

公式LINE登録はこちら