はじめに

- 「最近、親の性格が変わってしまった…」

- 「まだ若いのに、物忘れがひどくなってきた…」

と、感じたら、前頭側頭型認知症かもしれません。

前頭側頭型認知症は、近年その患者数を増やしている認知症の種類で、他の認知症とはまた少々違った特徴があります。

この記事では、前頭側頭型認知症の症状と特徴、診断方法、そして治療法までを、分かりやすく解説していきます。

正しい知識を身につけることで、不安を減らし、前向きに治療に取り組むことができるでしょう。

ぜひ最後まで読んで、前頭側頭型認知症への理解を深めてください。

前頭側頭型認知症とは?

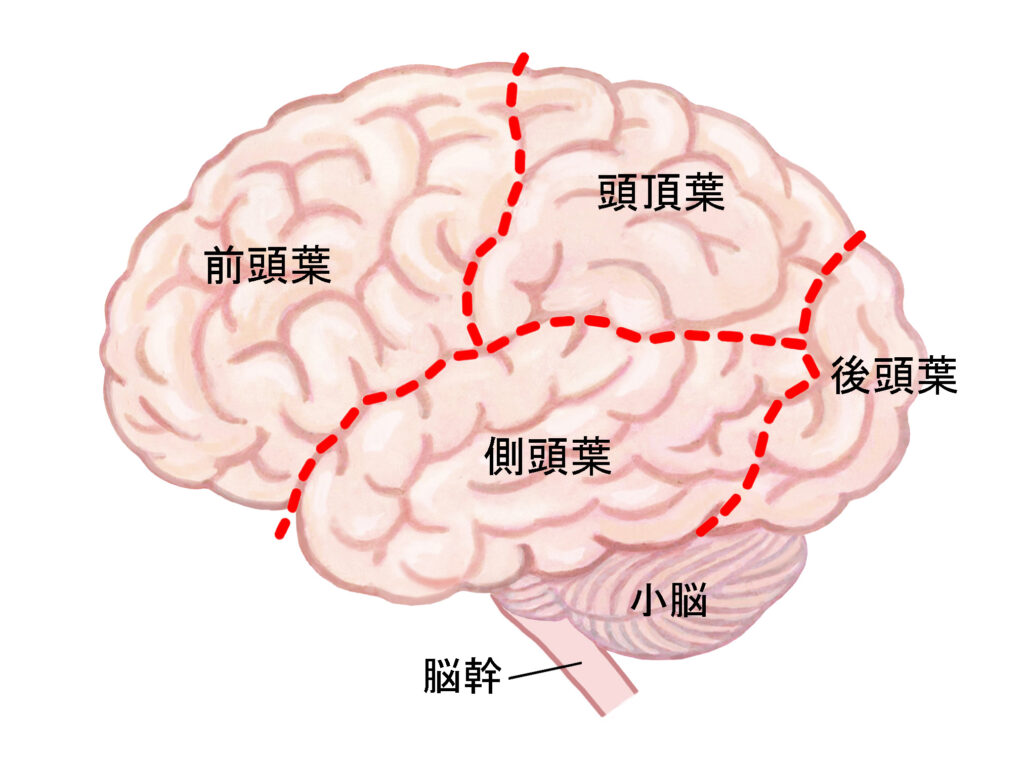

前頭側頭型認知症とは、脳の前頭葉と側頭葉が萎縮し、行動や人格、言語に変化が現れる病気です。

- 前頭葉は、思考や判断、感情のコントロールなどをつかさどる部位です。

- 側頭葉は、言語理解や記憶、聴覚、感情などに関わる部位です。

これらの部位が萎縮することで、前頭側頭型認知症特有の症状が現れます。

アルツハイマー型認知症との違い

前頭側頭型認知症は、アルツハイマー型認知症と比べて、以下のような特徴があります。

- 記憶障害よりも、行動や人格の変化が目立つ

- 言語障害が目立つタイプもある

- 65歳未満の若年期に発症することも多い

アルツハイマー型認知症では、初期に記憶障害が目立つのに対し、前頭側頭型認知症では、初期に性格変化や行動異常が目立つ点が大きな違いです。

また、アルツハイマー型認知症では道に迷いますが、前頭側頭型認知症では迷いません。

なので、道に迷って帰ってこれないということがないのであれば、アルツハイマー型認知症の可能性は少ないと思っていいでしょう。

そういった症状の違いはありますが、進行すると、互いに似たような症状が見られる場合があります。

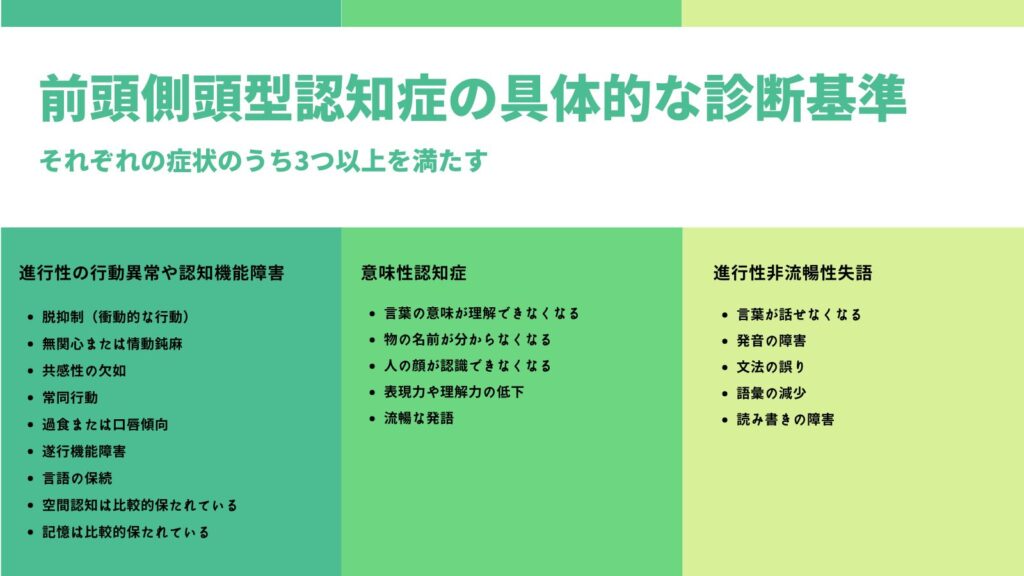

また、前頭側頭型認知症は、大きく3つの種類に分けられます。

- 行動異常型:社会的な行動の異常が目立つ

- 意味性認知症:言葉の意味が理解できなくなる

- 進行性非流暢性失語:言葉が話せなくなる

これらの種類によって、現れる症状や特徴が異なります。

前頭側頭型認知症の症状と特徴

代表的な症状

前頭側頭型認知症の代表的な症状としては、以下のようなものがあります。

- 行動異常

- 反社会的な行動(万引き、暴言など)

- 常同行動(同じ行動を繰り返す)

- 無関心

- 多動

- 過食

- 偏食

- 認知機能障害

- 遂行機能障害(計画を立てたり、物事を順序立てて行うことが困難になる)

- 注意障害

- 判断力低下

- 言語障害

- 言葉が出にくい

- 言葉の意味が理解できない

これらの症状は、単独で現れることもあれば、複数組み合わさって現れることもあります。

段階別に見ていくと、初期には、以下のような症状が現れることがあります。

- 性格の変化

- 些細なミスが増える

- 身だしなみに気を使わなくなる

- 食生活の変化

- 同じ行動を繰り返す

これらの症状は、周囲の人から見ると「怠けている」「わがままになった」などと誤解されやすく、前頭側頭型認知症の発見が遅れてしまう原因にもなります。

病気が進行すると、徘徊、妄想、幻覚、抑うつなどの症状が現れることもあります。

さらに後期になると、寝たきりや嚥下障害、肺炎などを併発し、日常生活に大きな支障をきたすようになります。

特徴

前頭葉は感情のコントロールに関わっているため、感情の抑制ができず、すぐカッとなるような症状が現れます。

側頭葉は理解力が関わっており、左側頭葉が障害されると、物を見ても、それが何なのかわからない、右側頭葉が障害されると、人の顔を見ても、それが誰なのか認識できない… などの症状が現れます。

前頭側頭型認知症では前頭葉の萎縮が著しい場合が多く、意味性認知症では側頭葉の萎縮が見られます。

ただし、両者は別物なのかというと、実はそうではありません。

そもそも前頭側頭型認知症とは「前頭側頭葉変性症」という、文字通り前頭葉と側頭葉の変性疾患(萎縮などを起こす病気)によって現れる認知症の一種です。

厳密には、前頭側頭葉変性症のうち、

- 前頭側頭型認知症: 主に前頭葉症状が顕著

- 意味性認知症: 主に側頭葉症状が顕著

という風に分けられます。

また、必ずとは言い切れませんが、意味性認知症の人は話をしていると笑うことが多いです。

笑いながらごまかして、話を違う方向へ逸らしていく傾向があります。

さらに、横柄な態度をとりやすい。

例えば、 病院の診察室にガムを噛みながら入ってくるなど、 社会の一般常識的な行動がとれなくなるのが特徴です。

言葉が離せなくなる進行性非流暢性失語という症状は、言葉の意味は理解できるけど、うまく喋れなくなる状態を言います。

言葉に関わるので、意味性認知症と同じく側頭葉の障害がありますが、意味性認知症とは症状が異なるのです。

少しややこしいのですが、進行性非流暢性失語の症状は、前頭側頭型認知症でも現れたり、 パーキンソン症状を伴うこともあります。

パーキンソン病であればL-ドパという薬が処方されますが、進行性非流暢性失語由来の場合はL-ドパ効果がなく、 むしろ精神症状を悪化させる可能性もあります。

これらは全て同じ前頭側頭葉変性症、診断基準もあまり浸透してません。

前頭側頭型認知症の診断

前頭側頭型認知症の診断は、専門の医療機関で行われます。

診断方法は、主に以下の通りです。

- 問診:患者さん本人や家族からの情報収集

- 認知機能検査:MMSE、MoCAなど

- MMSE:

認知症のスクリーニング検査として広く用いられている簡易的なテスト。30点満点で、見当識、記憶、計算、言語などの認知機能を評価する。 - MoCA:

MMSEよりも感度が高く、軽度認知障害(MCI)の発見にも役立つとされる認知機能検査。30点満点で、注意、記憶、言語、視空間認知などの認知機能を評価する。

- MMSE:

- 画像検査:MRI、SPECTなど

- MRI:

強力な磁場と電波を用いて、脳の断層画像を撮影する検査。脳の萎縮や病変などを確認することができる。 - SPECT:

放射性物質を注射し、脳の血流や代謝を画像化する検査。脳の活動状態を視覚的に捉え、認知症の診断に役立つ。

- MRI:

- 血液検査:他の疾患との鑑別

これらの検査結果を総合的に判断し、前頭側頭型認知症の診断を下します。

診断基準

前頭側頭型認知症の診断には、国際的な診断基準であるDSM-5やICD-11などが用いられます。

これを踏まえ、前頭側頭型認知症の代表的な症状を中心に、以下のポイントが重要視されます。

- 行動や人格の変化:

- 社会的なマナー違反や衝動的な行動が増える

- 周囲への関心が薄れ、無関心になる

- 同じ行動を繰り返す

- 食行動の変化(過食、偏食など)

- 言語の障害:

- 言葉が出にくくなる

- 言葉の意味が理解できなくなる

- 画像検査:

- MRIやSPECTで、脳の前頭葉や側頭葉の萎縮を確認する

これらの症状や検査結果を総合的に判断し、他の疾患との鑑別を行いながら、前頭側頭型認知症の診断を下します。

具体的な診断基準の詳細は、こちらの画像をご覧ください。

前頭側頭型認知症の治療

前頭側頭型認知症の治療は、大きく分けて薬物療法と非薬物療法があります。

薬物療法

薬物療法では、以下の薬が用いられます。

- 認知症の進行を抑制する薬

- 症状を和らげる薬(抗精神病薬、抗うつ薬など)

認知症の多くに言えることですが、今のところ、前頭側頭型認知症を根本的に治す薬はありません。

推奨される治療法としては、薬物療法で症状を抑えつつ。非薬物療法で認知機能の向上を図ることとなります。

非薬物療法

非薬物療法には、以下のようなものがあります。

- 認知リハビリテーション

- 日常生活に必要な動作の練習

- パズルやゲームなどの認知課題

- コミュニケーション訓練 など

- 行動療法

- ご本人の興味や関心に合わせた活動

- 規則正しい生活リズムを維持する

- 安全な環境を整える

- わかりやすい言葉で話す

- 肯定的な言葉かけを心がける など

- 作業療法

- 日常生活に必要な動作や活動を練習

- 趣味や興味のある活動

- 音楽療法

- 音楽を聴いたり、歌ったり、楽器を演奏したりすることで、気分転換やリフレッシュを促す

これらの療法を組み合わせることで、患者さんの生活の質を高め、より穏やかに過ごせるように支援します。

最新の治療法

近年、前頭側頭型認知症の新たな治療法として、以下の研究が進められています。

- 抗体療法

- 遺伝子治療

- 幹細胞治療

これらの治療法が実用化されれば、前頭側頭型認知症の治療に大きな進歩をもたらす可能性があります。

前頭側頭型認知症の予防

前頭側頭型認知症は、その原因が完全には解明されておらず、確実な予防法は確立されていません。

しかし、以下のことに気を付けることで、発症リスクを減らせる可能性があります。

- 生活習慣の改善

- バランスの取れた食事

- 1日1~1.5Lの水分補給

- 適度な運動

- 質の高い睡眠

- 認知機能の維持

- 知的活動(脳トレなど)

- 社会参加

これらの取り組みは、前頭側頭型認知症だけでなく、他の認知症や生活習慣病の予防にも繋がります。

まとめ

この記事では、前頭側頭型認知症の症状と特徴、診断、治療、予防について解説しました。

前頭側頭型認知症は、アルツハイマー型認知症・脳血管性認知症・レビー小体型認知症に次いで多い認知症であり、前頭側頭型認知症を含めて4大認知症とも呼ばれています。

特に若年期に発症しやすいという特徴があります。

物忘れといった記憶障害よりも、性格変化や行動異常、言語障害といった症状が目立つ点が、他の認知症との大きな違いです。

まだ解明されていない部分も多い病気ですが、早期発見・早期治療によって、お困りの症状を抑え、自立した日常生活を継続できる可能性があります。

認知症は、患者さんだけでなく、そのご家族にとっても大きな負担となる病気です。

様々な症状にお困りの方へ、公式LINEで、認知症に関する無料相談を受け付けています。

LINE登録者には、自宅でできる認知症改善メソッドが書かれた「認知症改善の教科書」をプレゼント中!

今すぐLINE登録して、認知症の悩みを解決する一歩を踏み出しましょう!

【公式LINE登録】