はじめに

長年、多くの認知症患者さんと向き合ってきた中で、私は薬物療法と非薬物療法の両方が、患者さんの生活の質向上に不可欠だと確信しています。

薬物療法は、期待したような効果がなかったり、場合によっては副作用を伴うリスクも持ち合わせています。

しかし、適切に服用すれば、進行を遅らせるばかりか、症状そのものが落ち着き以前のような生活を送れる可能性も秘めているのです。

一方、非薬物療法は、生活習慣の改善、必要に応じた認知機能訓練などによって、進行を防ぎつつ症状の改善を目指します。

非薬物療法なので、薬の副作用を恐れる必要もありません。

両者を組み合わせることで、患者さんの状態に合わせたより良いケアを提供できると考えています。

認知症と薬物療法の現状

薬物療法の目的

認知症の薬物療法の主な目的は、以下の通りです。

認知機能の低下を遅らせる:

- 記憶力、判断力、思考力などの低下をできるだけ遅らせ、日常生活の自立を長く維持することを目指します。

- ただし、完全に進行を止めることはできません。

行動・心理症状の軽減:

- 落ち着きがない、幻覚を見る、妄想を持つなど、認知症に伴う様々な精神的な症状(行動・心理症状)を緩和します。

- これらの症状は、患者さんだけでなく、介護する家族にとっても大きな負担となります。

生活の質の向上:

- 認知機能の低下や周辺症状の改善により、患者さんの生活の質を向上させることを目指します。

- 日常生活を送る上での不安やストレスを軽減し、穏やかな日々を送れるようにサポートします。

介護者の負担軽減:

- 患者さんの症状が改善することで、介護者の負担を軽減し、介護の継続を支援します。

- 患者さんの状態が安定することで、家族関係が円滑になり、より良いコミュニケーションが取れるようになります。

主な薬の種類と働き

現在、認知症の治療薬として、コリンエステラーゼ阻害薬(アリセプトなど)やNMDA受容体拮抗薬(メマリーなど)が使用されています。

近年では、アルツハイマー病の新薬としてレカネマブが販売され、さらなる新薬ドナネマブの承認が待たれています。

- コリンエステラーゼ阻害薬:

アセチルコリンという神経伝達物質の分解を抑制し、神経伝達を促進することで、記憶力や思考力を改善する効果が期待されます。 - NMDA受容体拮抗薬:

過剰な神経興奮を抑え、神経細胞の損傷を保護する効果が期待されます。

認知症によって怒りっぽくなった患者さんに処方されることも多いです。 - レカネマブ、ドナネマブ:

近年、アルツハイマー病の新薬として話題となったこれらの薬は、脳内のアミロイドβの蓄積を減らすことを目指して生まれた薬です。

臨床試験の結果、認知機能の低下を遅らせる効果が示唆されており、アルツハイマー病治療の新たな選択肢として注目されています。

薬物療法の限界

薬物療法は、アルツハイマー型認知症の根本的な治療法ではありません。

症状の進行を完全に止めることはできず、効果には個人差があります。

一説によると、薬物療法によって効果が現れている人は、処方を受けている患者数の10%程度といわれています。

これは、薬自体が効果ないというよりは、処方内容が適切でない・本人に合っていないことが原因の一つと考えられます。

また、副作用も多く、認知症の薬であるにもかかわらず、不穏や徘徊など、認知症のような症状を呈する場合もあります。

あまり知られていませんが、認知症の種類や症状によっては、薬を飲んで歩行障害が見られることもあるのです。

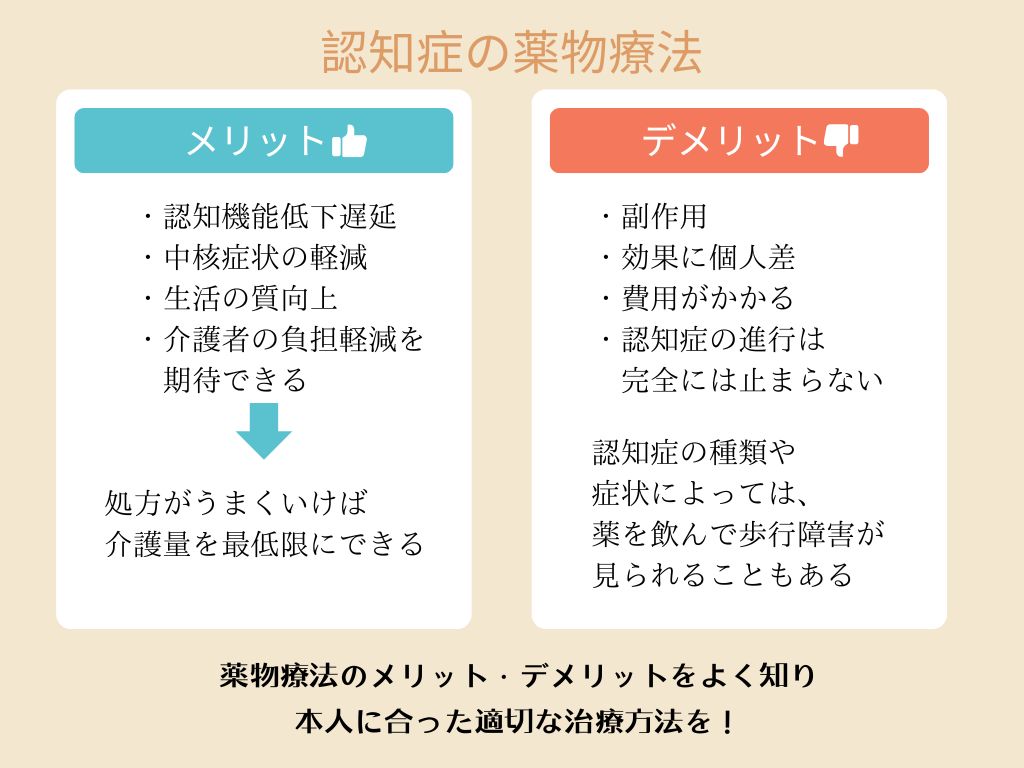

「認知症になったから薬を!」と安易に考えるのではなく、薬物療法のメリット・デメリットをよく知り、本人に合った適切な治療方法を選択していかなければなりません。

薬物療法のメリット

薬物療法のメリットは、先述した”薬物療法の目的”と同様、認知機能低下遅延、中核症状の軽減、生活の質向上、介護者の負担軽減を期待できる点です。

適切な処方を受けることができれば、周りの介護は最低限で済ますこともあり得ます。

服用を開始したら、ご家族はその後の状態を観察し、医師に報告してください。

必要に応じて処方内容を調整することで、薬物療法はその効果を発揮します。

薬物療法のデメリット

薬物療法は、適切に行えれば確かにメリットが多いでしょう。

しかし、メリットばかりではないということも知っておいてください。

- 副作用:

薬物療法には、吐き気、めまい、食欲不振などの副作用が伴うことがあります。

まれに、より重篤な副作用が現れる場合もあります。

基本的には、どの薬にも副作用があり、それが表出するかどうかは飲んでみるまでわからない…と、覚えておいてください。 - 効果に個人差がある:

薬物療法の効果は、患者さんによって異なります。

効き目がない場合や、症状が改善しない場合もあります。

逆に、症状が悪化する、あるいは別の症状が現れることもありますので、薬を飲んでから何か異常が感じられた場合、すぐに医師に相談しましょう。 - 高額な費用:

薬物療法は、高額な費用がかかる場合があります。

特に、2023年12月に医療保険適用となったレカネマブはの費用の例は次の通りです。

・薬価: 年間約298万円(体重50kgの人の場合)

・自己負担額: 医療保険と高額療養費制度の適用となり、70歳以上、年収156万~380万円の人の場合、実際の負担額は年間およそ14万円

※医療機関によって異なります

この例で言うと、月々1万円少々の支払いになります。 - 認知症の進行を完全に止めることはできない:

薬物療法は、アルツハイマー型認知症の進行を完全に止めることはできません。

今現在は薬の効果が実感できていても、いずれ悪化する可能性があります。

薬物療法と非薬物療法の連携

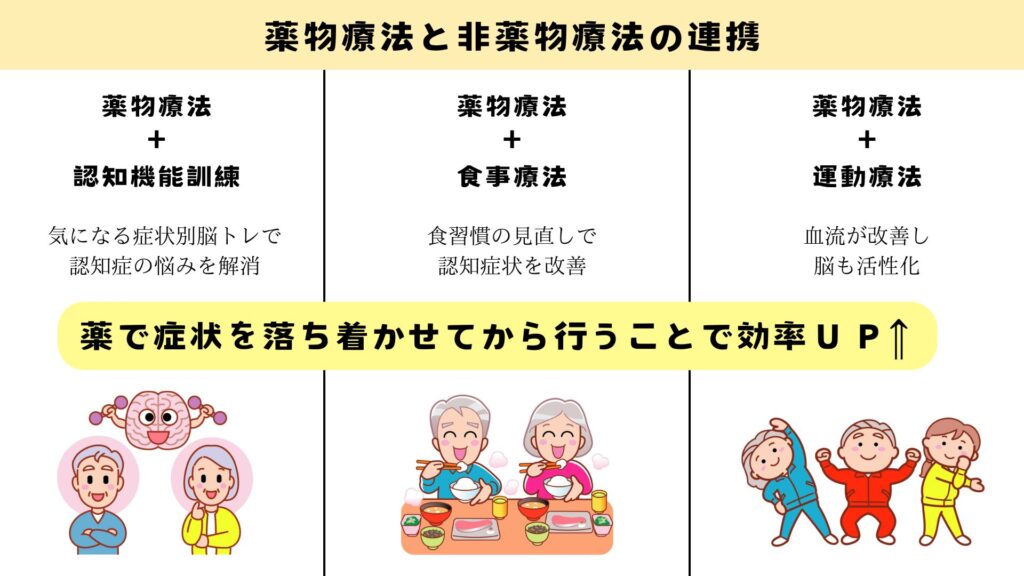

薬物療法と非薬物療法を組み合わせることで、より効果的な治療が可能となります。

具体的な組み合わせとしては、以下の例があります。

- 薬物療法+認知機能訓練:

薬で認知機能をある程度維持した上で、認知機能訓練を行うことで、より効果的に症状の改善を目指すことができます。 - 薬物療法+食事療法:

食生活が認知症に影響することがあります。薬で落ち着いて食事ができるようにした上で、適切な食事療法を実施します。 - 薬物療法+運動療法:

運動は血流の改善が期待でき、脳の活性化にもつながります。薬で身体機能の低下を抑えつつ、運動療法を行うことで、体力維持や生活の質の向上を図ることができます。

治療を実施しようにも、認知症の症状により、やってもらいたいことをやってもらえない、怒り出して攻撃的になってしまうことがあるかもしれません。

そんな方に無理やりリハビリをやらせたところで、改善などできるはずがありませんよね。

そこで、まずは薬物療法で経過を見ます。

薬の効果で認知機能が少し改善したところを、非薬物療法でさらに伸ばすといったことが期待できます。

薬物療法を受ける際の注意点

薬物療法を受ける際は、必ず医師や薬剤師に相談し、指示に従って服用することが大切です。

副作用が出た場合は、すぐに医師に相談しましょう。

また、副作用はないまでも、服用し始めて3か月間、効果を実感できないようであれば、一度医師に相談して薬をやめてしまってもいいかもしれません。

一度処方された薬に依存せず、本人の、その時々の状態に合わせて薬を調整していくことが、正しい薬物療法です。

そして、薬物療法だけでなく、非薬物療法も積極的に行うことが重要です。

可能であれば、副作用が懸念される薬に頼らず、非薬物療法を中心に治療を行っていきたいですね。

安全な生活環境を整えることも大切です。

認知症になると、判断力の低下や幻視(あるはずのない物・人が見える症状)、薬の副作用などの影響から、転びやすくなったり、徘徊すること(傍から見れば意味なくさ迷い歩く症状)が起こる可能性があります。

手の付けられないような困った症状には、一時的に薬を服用し、ケガや対人トラブルを防ぐ対策を講じた上で、適切な治療を実施していきましょう。

そのためには、病院だけでなく、介護サービス事業所や地域住民の協力、そして何より、ご家族の頑張りが不可欠です。

まとめ

認知症の治療には、薬物療法と非薬物療法をいかに適切に実施できるかが重要です。

薬物療法は、脳の機能を改善し、症状の進行を遅らせる効果が期待できますが、非薬物療法は、残された機能を最大限に引き出しつつ、失われた機能を回復させる効果が期待できます。

最後に、大切なポイントをまとめました。

- 治療の鍵は「薬物療法」と「非薬物療法」の組み合わせ 薬で症状をコントロールしつつ、生活習慣の改善やリハビリで心身の機能を維持・向上させることが最も効果的です。

- 薬物療法は「メリット」と「デメリット」を正しく理解する 進行を遅らせ生活の質を上げる可能性がある一方、副作用や高額な費用、効果に個人差があることを知っておきましょう。

- ご本人に合った薬の「調整」が不可欠 「一度処方されたから」と漫然と続けるのではなく、服用後の様子を医師に伝え、その時々の状態に合った処方に見直していくことが重要です。

- 決して一人で抱え込まない 医師や薬剤師、ケアマネジャーといった専門家と密に連携し、チームでご本人を支える体制を作ることが、より良い治療への近道です。もし行き詰まりを感じたら、いつでも専門家にご相談ください。

認知症の薬物療法に関するQ&A

認知症の薬物療法について、ご家族が抱きがちな疑問にお答えします。

Q1. 認知症の薬は、本当に効果があるのですか?

A1. はい、適切に処方されれば効果が期待できます。薬の主な目的は、記憶力などの低下を遅らせること(進行遅延)や、落ち着きのなさ・幻覚といった症状を和らげることです。これにより、ご本人の生活の質を高め、介護するご家族の負担を軽減する効果も期待できます。 ただし、病気の進行を完全に止めたり、認知症そのものを治すことはできません。また、効果には個人差があり、一説には処方された方の10%程度にしか明確な効果が見られないというデータもあります。これは薬が合っていない可能性も考えられるため、医師との連携が重要です.

Q2. 薬の副作用が心配です。どのような症状が出ますか?

A2. 吐き気、めまい、食欲不振などが一般的な副作用として挙げられます。まれに、認知症の薬であるにもかかわらず、不穏(落ち着かなくなる)、徘徊、歩行障害といった、かえって認知症のような症状が現れることもあります。どのような薬にも副作用のリスクはあり、実際に服用してみないと症状が出るかは分かりません。服用後に普段と違う様子が見られたら、すぐに医師や薬剤師に相談してください。

Q3. 話題の新薬「レカネマブ」は、従来の薬と何が違うのですか?費用はどのくらいかかりますか?

A3. レカネマブは、アルツハイマー病の原因物質とされる「アミロイドβ」を脳内から取り除くことを目的とした、新しいタイプの薬です。従来の薬が症状を緩和する対症療法であるのに対し、レカネマブは病気の進行そのものに働きかける点が大きな違いです。 費用は非常に高額で、薬価だけで年間約298万円(体重50kgの場合)かかります。ただし、医療保険や高額療養費制度が適用されるため、例えば70歳以上で一般的な所得(年収156万~380万円)の方の場合、実際の自己負担額は年間14万円程度(月々1万2千円程度)になる見込みです。 ※自己負担額は所得や年齢によって異なります。

Q4. 薬を飲んでもあまり変化がないようです。どうすればいいですか?

A4. まずは、ご本人の様子をよく観察し、医師に正確に伝えることが大切です。薬の効果を実感できない場合、薬の種類や量が合っていない可能性があります。特に服用開始から3ヶ月経っても良い変化が見られない場合は、一度医師に相談し、薬の調整や、場合によっては中止を検討することも一つの選択肢です。処方された薬に固執せず、その時々の状態に合わせて見直していくことが、薬と上手に付き合うコツです。

Q5. 薬物療法以外に、家庭でできることはありますか?

A5. はい、薬に頼らない「非薬物療法」を組み合わせることが非常に重要です。具体的には、以下のような取り組みが挙げられます。

- 認知機能訓練: 計算ドリルやパズル、昔の回想など

- 食事療法: バランスの取れた食事を心がける

- 運動療法: 散歩などの軽い運動で、脳の血流を促す

- 安全な環境整備: 転倒防止のための手すり設置など

薬物療法でご本人の状態を少し落ち着かせた上で、これらの非薬物療法に取り組むと、相乗効果でさらなる改善が期待できます。

患者さんやご家族は、医師や薬剤師、ケアマネジャーや介護士などと連携し、最適な治療法を選択することが大切です。

「相談しても、薬を飲んでも、介護サービスを使っても、状況は変わらなかった」

もし、そのように思っていたら、いつでも私にご相談ください。

【コナーズ公式LINE】